病原性大腸菌Oとは?

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?あと、質問に書いてある『O-157』って、介護や介助に関係あるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。「介護」とは、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要な行為を、高齢者や障がいのある方が自分でできない場合に、代わりにやってあげたり、手伝ったりすることだよ。一方、「介助」は、それらの行為を安全に行えるようにサポートすること。例えば、杖を使って歩くのを支えたり、階段の上り下りを手伝ったりすることだね。O-157は食中毒の原因となる菌で、高齢者や抵抗力の弱い人は重症化しやすい。だから、介護や介助の現場では、O-157による食中毒を防ぐための衛生管理がとても重要になるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。つまり「介護」は日常生活の行為そのものを支援することで、「介助」はその行為を安全に行えるように手伝うことなんですね。O-157は食中毒を起こす菌で、介護や介助の現場では特に注意が必要ということですね。

介護の研究家

その通り!よく理解できたね。介護や介助の現場では、利用者の安全を守るために、O-157だけでなく、様々な感染症への対策が必要になることを覚えておいてね。

Oとは。

「おせわ」と「てつだい」という言葉について説明します。ここでは『O-157』(特定の病気の原因となる大腸菌の種類の名前です。毒を出す大腸菌とも言います。最近では、食中毒のニュースでよく耳にするようになりました。8℃より低い温度ではほとんど増えませんが、12℃以上になると3日間で100倍に増えるという報告もあります。)についてお話します。

大腸菌の種類

大腸菌は、私たちの腸の中に普通に住んでいる細菌です。ほとんどの種類は体に悪い影響を与えませんが、食中毒の原因となる有害な大腸菌も存在します。これらを病原性大腸菌と呼び、様々な種類があります。

病原性大腸菌は、下痢や腹痛といった、お腹の調子が悪くなる症状を引き起こします。ひどい場合には、重い合併症になることもあります。代表的な病原性大腸菌には、腸管出血性大腸菌(O157など)、腸管侵入性大腸菌、腸管病原性大腸菌、腸管凝集性大腸菌、腸管毒素原性大腸菌などがあります。

これらの大腸菌は、それぞれ異なる方法で病気を引き起こし、症状も様々です。例えば、O157などの腸管出血性大腸菌は、ベロ毒素という毒を作り出し、出血を伴う腸炎や、溶血性尿毒症症候群といった重い病気を引き起こすことがあります。この病気は、腎臓の働きが悪くなるなど、命に関わることもあります。

一方、腸管毒素原性大腸菌は、コレラという病気と同じような毒素を作り出し、水のような下痢を引き起こします。このように、一口に病原性大腸菌といっても、その種類や特徴は様々です。

食中毒を防ぎ、安全な食生活を送るためには、これらの大腸菌について正しく理解し、適切な予防策を講じることが大切です。例えば、肉は中心部までしっかり加熱すること、生野菜は流水でよく洗うこと、トイレの後や食事の前には石鹸で丁寧に手を洗うことなどが重要です。また、特に抵抗力の弱い乳幼児や高齢者などは、より注意が必要です。

| 大腸菌の種類 | 特徴 | 症状 |

|---|---|---|

| 非病原性大腸菌 | 通常、人体に害を与えない | – |

| 病原性大腸菌 | 食中毒の原因となる | 下痢、腹痛など |

| 腸管出血性大腸菌(O157など) | ベロ毒素を産生 | 出血性腸炎、溶血性尿毒症症候群など |

| 腸管毒素原性大腸菌 | コレラ毒素と類似の毒素を産生 | 水様性下痢 |

大腸菌O157の特徴

大腸菌O157は、病気を引き起こす大腸菌の中でも、特に注意が必要な種類です。腸管出血性大腸菌というグループに属し、ベロ毒素という強い毒を作るのが特徴です。この毒は、お腹の中の壁を壊し、血の混じったひどい下痢を起こすことがあります。

さらに怖いのは、このベロ毒素が血液の流れに乗って体中に広がり、腎臓などの大切な臓器を傷つけることです。溶血性尿毒症症候群といった重い病気につながることもあり、命に関わることもあります。大腸菌O157は、ごく少量でも感染することがあり、特に体の弱い小さな子どもやお年寄りは、重症化しやすいので注意が必要です。

牛などの動物のお腹の中に住んでいる大腸菌O157は、糞便と一緒に外に出てきます。そのため、汚れた食べ物を口にすることで食中毒を起こすことが多く、特に生肉やきちんと火が通っていない肉、生の野菜、殺菌されていない牛乳などが原因となることがあります。

他の大腸菌と比べると、大腸菌O157は低い温度でも増えることができるため、食べ物を保存したり調理したりするときには、いつも以上に気をつけなければいけません。8度以下に保てば増えるのを抑えられますが、10度以上になると増える可能性があるので、冷蔵庫の温度設定や、食品の中心部までしっかりと加熱することが大切です。調理器具や手を清潔に保つことも、感染を防ぐために重要です。

下痢や腹痛などの症状が出たら、すぐに病院で診てもらいましょう。早めの治療が、重症化を防ぐ鍵となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 種類 | 腸管出血性大腸菌 |

| 特徴 | ベロ毒素産生 |

| 症状 | 血便を伴う下痢、溶血性尿毒症症候群(重症化すると命に関わることも) |

| リスクの高い人 | 乳幼児、高齢者 |

| 感染源 | 牛などの動物の糞便で汚染された食品(生肉、加熱不十分な肉、生野菜、非殺菌牛乳など) |

| 増殖条件 | 他の大腸菌より低い温度でも増殖可能(10℃以上) 8℃以下で増殖抑制 |

| 予防策 | 食品の適切な加熱、冷蔵庫の温度管理、調理器具や手の衛生管理 |

| 対応 | 下痢や腹痛などの症状が出たらすぐに病院を受診 |

感染経路と予防策

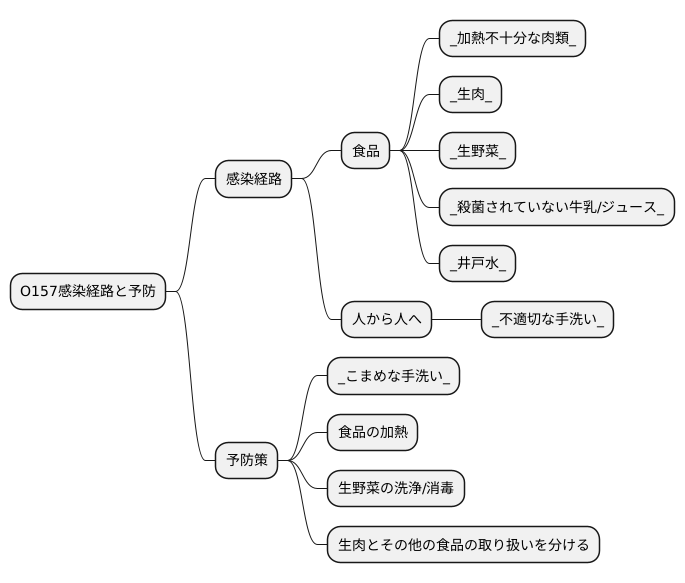

病原性大腸菌O157による食中毒は、時に重篤な症状を引き起こすため、その感染経路を正しく理解し、日頃から予防に努めることが大切です。O157は、主に感染した人や動物の糞便中に存在し、これらが食品や水などを介して私たちの口に入り、感染します。

感染源となりやすい食品として、加熱が不十分な肉類が挙げられます。牛ひき肉を使ったハンバーグなどを十分に加熱せずに食べると、O157に感染する危険性があります。また、生肉も注意が必要です。生肉を触った手で他の食品や食器に触れると、菌が二次的に拡散してしまう可能性があります。さらに、生野菜や殺菌されていない牛乳やジュース、井戸水なども感染源となることがあります。これらの食品は、糞便で汚染された土壌や水に触れることでO157が付着している可能性があるため、注意が必要です。

O157は食品だけでなく、人から人へも感染します。O157に感染した人がトイレの後、適切に手を洗わないまま食品を扱ったり、調理器具に触れたりすることで、周囲の人々に感染を広げてしまう可能性があります。特に、抵抗力が弱い乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人は、O157に感染すると重症化するリスクが高いため、より一層の注意が必要です。

感染を防ぐためには、こまめな手洗いが最も重要です。食品を扱う前、食事の前、トイレの後には、石鹸を使って流水で丁寧に手を洗いましょう。また、肉類は中心部までしっかり加熱し、生肉を扱った後は、調理器具や包丁、まな板などを熱湯や洗剤でよく洗い、消毒しましょう。生野菜は流水で丁寧に洗い、可能であれば消毒液に浸けるのも良いでしょう。さらに、生肉と他の食品を扱う際は、まな板や包丁、食器を使い分けることで、交差汚染を防ぐことができます。これらの予防策を徹底することで、O157食中毒の発生リスクを大幅に減らすことができます。

症状と治療

病原性大腸菌O157という細菌に感染すると、一定の潜伏期間を経て、お腹が強く痛む、水のような下痢、血が混ざった便などの症状が現れます。この潜伏期間は、一般的には3日から8日ほどと言われています。症状の重さには個人差があり、多くの人は数日で回復します。しかし、特に小さなお子さんやご高齢の方などは、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症といった重い合併症を起こす危険性があります。HUSは、赤血球が壊れ、腎臓の働きが弱まる病気で、最悪の場合は、人工透析が必要になることもあります。また、脳症は、意識がなくなったり、けいれんしたりといった神経に関する症状を引き起こすことがあります。O157感染の治療は、主に症状を軽くすることに重点を置きます。下痢が続く場合は、体から水分や電解質が失われる脱水症状を防ぐため、水分と電解質を補給することが大切です。抗生物質を使うと、HUSになる危険性が高まることがあるため、普通は使いません。症状が重くなった場合は、入院して治療を行う必要があり、HUSを発症した場合は、腎臓の専門の医師による治療が必要となります。O157感染の疑いがある場合は、医療機関に行って、きちんと検査を受け、適切な治療を受けることが大切です。早く見つけて適切な治療を受ければ、重くなるのを防ぐことができます。下痢や腹痛が続く場合や、血便が出た場合は、すぐに医師の診察を受けましょう。特に、乳幼児や高齢者の場合は、重症化しやすいので注意が必要です。また、O157は感染力が強いので、家族内での感染を防ぐためにも、手洗いや調理器具の消毒など、衛生管理を徹底することが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病原体 | 病原性大腸菌O157 |

| 潜伏期間 | 3~8日 |

| 症状 | 強い腹痛、水様性下痢、血便 |

| 重症化リスク | 乳幼児、高齢者 |

| 合併症 | 溶血性尿毒症症候群(HUS)、脳症 |

| 治療 | 対症療法(水分・電解質補給)、抗生物質は使用しない |

| 重症の場合 | 入院治療、HUSの場合は腎臓専門医の治療 |

| 早期発見・治療の重要性 | 重症化予防 |

| 注意点 | 下痢、腹痛、血便時はすぐ受診、衛生管理の徹底 |

まとめ

病原性大腸菌、中でもO157は、食中毒を引き起こす恐ろしい細菌です。O157はごく少量でも感染し、重篤な合併症を引き起こすことがあります。そのため、食品の衛生管理を徹底することが食中毒予防の第一歩です。

加熱が不十分な食品や生の肉、生の野菜などはO157が付着している可能性があるため、避けるべきです。特にひき肉は中心部までしっかりと加熱することが大切です。生の肉や魚を扱った調理器具や食器は、他の食品に使う前にしっかりと洗剤で洗い、熱湯で消毒しましょう。また、調理の前後には必ず石鹸で丁寧に手を洗うことも大切です。特に、トイレの後や生ものを触った後は念入りに手を洗いましょう。

乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人はO157に感染すると重症化する危険性が高いため、より注意が必要です。これらの抵抗力の弱い方は、生ものや加熱不十分な食品は特に避けるべきです。また、周りの人も衛生管理に気を配り、感染を広げないよう配慮することが重要です。

もし、O157感染の疑いがある場合は、すぐに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けましょう。激しい腹痛や血便などの症状が見られたら、迷わず医療機関に相談してください。早期に診断し、適切な治療を受けることで、重症化を防ぎ、健康を守ることができます。

O157感染を防ぐためには、正しい知識を持ち、日常生活の中で予防策を実践していくことが重要です。毎日の食事で気を付けることで、O157感染の危険性を減らし、健康を守ることができます。

| 対象者 | O157食中毒予防策 |

|---|---|

| 全員 |

|

| 乳幼児、高齢者、免疫力が低下している人 |

|

| O157感染の疑いがある場合 |

|