援助後の見守り:フォロー・アップの重要性

介護を学びたい

先生、「フォロー・アップ」ってどういう意味ですか?よく聞く言葉なんですが、はっきりとした意味が掴めていません。

介護の研究家

いい質問だね。「フォロー・アップ」は、例えば、お年寄りの方に何かお手伝いをした後、そのお手伝いがきちんと役に立ったか、その後お年寄りの方はどうしているかを、確認することだよ。例えば、杖の使い方を教えた後に、ちゃんと使えているか、転んでいないかを確認するようなイメージだね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、お手伝いをした後、その効果やその後の様子をみることですね。お手伝いの種類に限らず、どんなことでも「フォロー・アップ」できますか?

介護の研究家

そうだね。介護や介助に限らず、色々な場面で使える言葉だよ。例えば、学校の授業で新しいことを教えた後、生徒さんが理解できているかを確認するテストなども「フォロー・アップ」と言えるね。

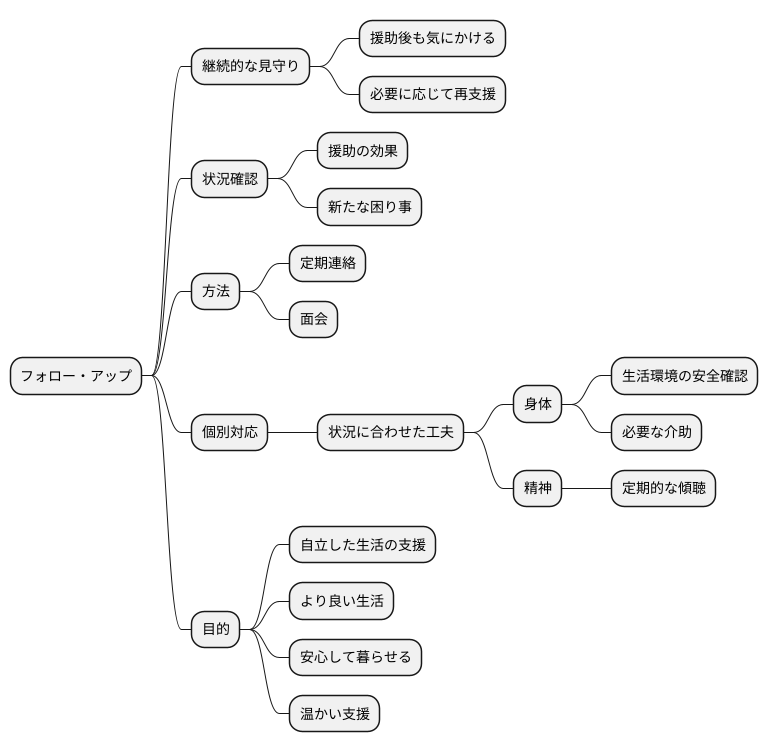

フォロー・アップとは。

「介護」と「介助」について、支援が終わった後、その効果や利用者さんの様子を確かめるために、引き続き見守り、評価する「見守り支援」という言葉があります。これについて説明します。

継続的な見守り

困っている人への支援は、一度きりですべてが解決するとは限りません。真の支えとなるには、援助をした後も、その人の様子を気にかけて見守り続けることが大切です。そして、必要に応じて再び手を差し伸べられるようにしておく必要があります。この、援助の後も継続して見守ることを「フォロー・アップ」と言います。

フォロー・アップでは、援助を終えた後、その人の状況がどう変化しているのかを注意深く確認します。例えば、以前提供した援助の効果が続いているのか、または新たな困り事が出てきていないかなどを調べます。援助によって状況が良くなったとしても、時間の経過とともに状況が変わることもあります。また、最初の援助だけでは十分に対応できていなかった問題が、後になって表面化することもあります。そのため、定期的に連絡を取ったり、実際に会って様子を伺ったりすることが重要です。

一人ひとりの状況は違います。そのため、見守りの方法も、それぞれの状況に合わせて工夫する必要があります。例えば、身体が不自由な人には、生活環境の安全性を確認したり、必要な介助を提供したりすることが大切です。精神的な支えが必要な人には、定期的に話を聞いて、気持ちに寄り添うことが重要になります。

一人ひとりに合わせた丁寧な見守り、つまり個別援助におけるフォロー・アップは、その人が自立した生活を送れるように支える上で、なくてはならないものと言えるでしょう。困っている人が安心して暮らせるように、そしてより良い生活を送れるように、継続的な見守りを通して、温かい支援を続けていく必要があります。

個別援助における役割

一人ひとりに寄り添った個別援助は、利用者さんの状態や希望に合わせて、丁寧に作られる支援です。そのため、その効果やその後の暮らしぶりは、人によって大きく変わることがあります。そこで、援助を行った後の様子をしっかりと確認することが大切になります。これを「追跡調査」と呼びます。追跡調査を行うことで、提供した援助が本当に利用者さんの望みに合っていたのか、そして、私たちが期待したような良い変化があったのかを、きちんと評価することができます。

例えば、ある利用者さんは、一人暮らしで買い物に出かけるのが難しく、食事の準備に困っていました。そこで、週に一度、買い物代行と簡単な調理の援助を行うことになりました。追跡調査では、利用者さんが栄養のある温かい食事をきちんと摂れているか、また、精神的な面での変化についても確認します。

もし、追跡調査で援助の効果が思うように出ていないと分かった場合、あるいは、新たな困りごとが見つかった場合は、すぐに対応を考えなければいけません。状況に合わせて援助の内容を見直したり、他の適切な支援やサービスにつなげたりする必要があるでしょう。例えば、先ほどの利用者さんが、援助を受けているにも関わらず、なかなか元気が出ない様子であれば、心のケアが必要かもしれません。その際は、相談支援専門員や地域包括支援センターなどに相談し、連携を取りながら、より良い支援のあり方を検討します。

個別援助の効果を最大限に高めるためには、こうしたきめ細やかな追跡調査が欠かせません。利用者さんの状況をしっかりと把握し、変化に合わせて柔軟に対応することで、本当に必要な支援を提供し、その人らしい生活を支えていくことができます。

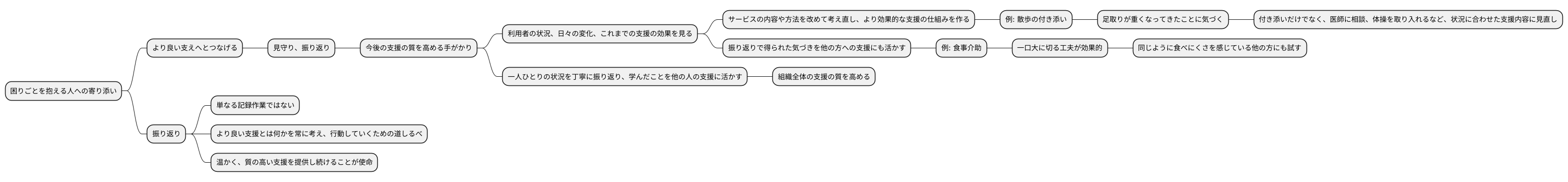

評価と改善

困りごとを抱える人への寄り添いは、ただ手を貸すだけでなく、その後の様子を伺い、より良い支えへとつなげていくことが大切です。この見守り、言い換えれば「振り返り」こそが、今後の支援の質を高めるための大切な手がかりとなります。

利用している方の状況、日々の変化、そしてこれまでの支援がどれほど役に立ったのかを丁寧に見ていくことで、提供しているサービスの内容や方法を改めて考え直し、より効果的な支援の仕組みを作ることができます。例えば、散歩の付き添いをお願いしていた方が、最近足取りが重くなってきたことに気づけば、付き添いだけでなく、医師に相談する必要があるか、あるいは体操を取り入れるなど、今の状況に合わせた支援内容に見直すことができます。

また、この振り返りで得られた気づきは、他の方への支援にも活かすことができます。ある方の食事介助で「一口大に切る」工夫が効果的だったと分かれば、同じように食べにくさを感じている他の方にも、この方法を試してみることができます。このように、一人ひとりの状況を丁寧に振り返り、そこから学んだことを他の人の支援に活かすことで、組織全体の支援の質を高めることにつながります。

振り返りは、単なる記録作業ではありません。目の前の人にとって、より良い支援とは何かを常に考え、行動していくための大切な道しるべです。継続的な振り返りと改善を通じて、温かく、そして質の高い支援を提供し続けることが、私たちの使命です。

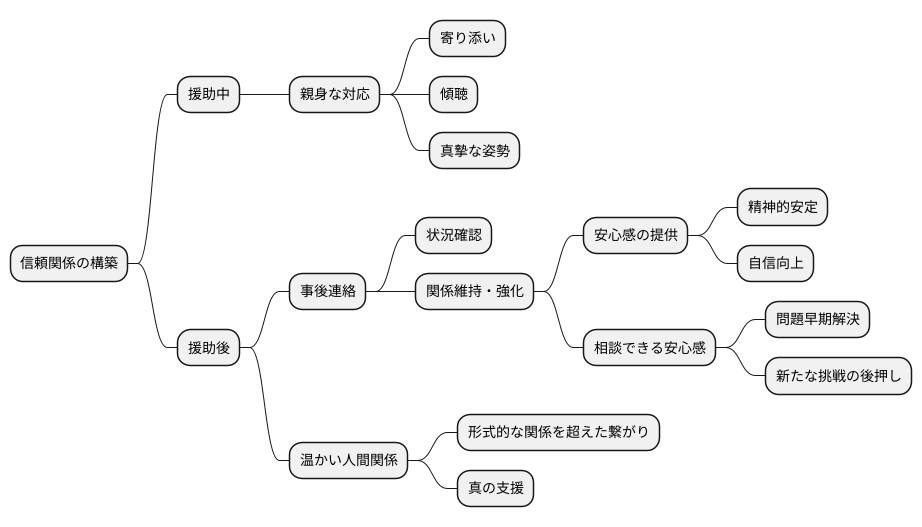

信頼関係の構築

人と人とが関わる上で、信頼関係は土台となる大切なものです。特に、介護や介助といった、心身共に深く関わる場面では、その重要性はより一層増します。援助が必要な状態から自立へ向かう過程において、利用者の方々は様々な不安や困難を抱えていることがあります。そのような時に、ただ必要な援助を行うだけでなく、寄り添い、親身になって話を聞き、真摯に向き合う姿勢が、信頼関係を築く第一歩となります。

援助の期間が終了した後も、連絡を取り合い、状況を確認することで、築き上げた信頼関係を維持し、さらに強固なものへと育てていくことができます。援助が終わった後も、気にかけ、見守られているという安心感は、利用者の方々の心に大きな支えとなり、穏やかな日々を送る上で、精神的な安定をもたらします。また、再び困難に直面した際に、気軽に相談できる相手がいるという安心感は、問題を一人で抱え込まず、早期に解決への道筋を見つける助けとなります。

こうした継続的な関わりは、利用者の方々が自立した生活を送る上で、大きな力となります。見守られているという安心感は、自信へと繋がり、自ら行動を起こす勇気を育みます。そして、困った時に相談できる相手がいるという確信は、新たな挑戦への不安を軽減し、自立への歩みを後押しするでしょう。

事後連絡は、単なる状況確認の場ではなく、利用者の方々と継続的な関係性を築き、信頼関係をより深めていくための貴重な機会です。互いに言葉を交わし、気持ちを分かち合う中で、より深い理解と共感が生まれ、確かな絆を育むことができます。それは、形式的な援助 relationshipを超えた、温かい人間関係の構築へと繋がり、利用者の方々の心に寄り添う真の支援と言えるでしょう。

多様な方法

利用者の様子を伺う方法は実に様々です。よく用いられるのは、電話や手紙、そして直接お会いする訪問といった手段です。どの方法を選ぶかは、利用者の方それぞれのおかれた状況や、気持ちに寄り添って決めることが大切です。

例えば、耳が遠く電話での会話が難しい方には、手紙を送ったり、ご自宅へ伺ったりするなど、臨機応変な対応が求められます。また、認知症の方の場合、電話での会話の内容をすぐに忘れてしまうこともあるため、会話の内容をメモにして渡すといった工夫も有効です。手紙を送る際は、文字の大きさや、読みやすさに配慮することも重要です。そして、直接訪問する際は、利用者の方の生活リズムを崩さないよう、事前に訪問日時を確認し、約束を守るようにしましょう。

利用者の方の中には、人付き合いが苦手な方もいらっしゃいます。そのような方には、電話や訪問ではなく、手紙で近況を伺うのが良いでしょう。手紙であれば、自分のペースで読み進めることができ、心に負担をかけることもありません。また、定期的に訪問することが難しい場合は、民生委員や近隣の支援団体など、地域の関係機関と連携を取り、利用者の状況を把握するよう努めることも重要です。それぞれの機関が持つ情報を共有することで、よりきめ細やかな支援を提供することができます。

このように、利用者の方の状況を丁寧に把握し、それぞれに合った方法で様子を伺うことで、より効果的な支援に繋げることが可能になります。常に利用者の方の立場に立ち、寄り添う気持ちを忘れないようにすることが大切です。

| 方法 | 利点 | 欠点 | 適した利用者 | 補足事項 |

|---|---|---|---|---|

| 電話 | 手軽に連絡できる | 耳が遠い方には不向き、会話の内容を忘れやすい場合がある | 電話での会話が可能な方 | 認知症の方には、会話の内容をメモにして渡す |

| 手紙 | 自分のペースで読める、心に負担が少ない | 返事を待つ必要がある、緊急時の対応が難しい | 人付き合いが苦手な方、耳が遠い方、電話での会話が難しい方 | 文字の大きさや読みやすさに配慮する |

| 訪問 | 直接会って状況を把握できる | 時間と手間がかかる、利用者の生活リズムを崩す可能性がある | 様々な状況の方 | 事前に訪問日時を確認し、約束を守る、地域の関係機関と連携する |

記録の重要性

人が人を支える仕事である介護や介助において、記録を残すことはとても大切です。記録とは、行った支援の内容や利用者の方の状態、そして気が付いたことなどを文字として残すことです。この記録は、単なる事務作業ではなく、質の高い支援を続けるために欠かせないものです。

利用者の方の状態は日々変化します。昨日できたことが今日はできない、あるいはその逆ということもあります。また、ちょっとした体調の変化を見逃すと、大きな問題につながる可能性もあります。ですから、利用者の方の状態を細かく記録しておくことは、変化にいち早く気づき、適切な対応をするためにとても重要です。例えば、食事の量や睡眠時間、排せつの状態、表情や会話の内容などを記録することで、小さな変化も見逃さずに済みます。そして、これらの記録を基に、支援内容を調整したり、医師や他の専門職に相談したりすることができます。

さらに、提供した支援の内容もきちんと記録しておきましょう。どのような支援を、いつ、どのように行ったのかを記録することで、支援の質を一定に保つことができます。また、複数の職員で情報を共有することで、利用者の方にとって一貫した支援を提供することができます。例えば、入浴介助の方法や、服薬の介助方法などを記録し、職員間で共有することで、どの職員が担当しても同じように支援を行うことができます。

記録は質の向上にも役立ちます。過去の記録を振り返ることで、どのような支援が効果的だったのか、どのような課題があったのかを分析することができます。そして、これらの分析結果を基に、より良い支援方法を検討し、実践することができます。また、記録はサービスの質を評価する上でも重要な資料となります。客観的なデータに基づいて評価を行うことで、より効果的な改善策を立てることができます。つまり記録を残すことは、利用者の方にとってより良い支援を提供することにつながるのです。

| 記録の重要性 | 具体的な内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 利用者の状態把握 | 食事量、睡眠時間、排泄、表情、会話など | 変化の早期発見、適切な対応、医師等への相談 |

| 支援内容の把握 | 支援内容、日時、方法など | 支援の質の維持、職員間情報共有、一貫した支援 |

| 質の向上 | 過去の記録の分析 | 効果的な支援方法の検討、サービス評価、改善策 |