公的な支援:フォーマルサービスとは

介護を学びたい

先生、「フォーマルサービス」と「インフォーマルサービス」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?

介護の研究家

もちろんよ。簡単に言うと、「フォーマルサービス」は国や自治体、または専門の事業者が行う公式なサービスのこと。例えば、介護保険を使った訪問介護やデイサービスなどがこれにあたるわ。

介護を学びたい

なるほど。では「インフォーマルサービス」はどんなものですか?

介護の研究家

「インフォーマルサービス」は家族や友人、近所の人、ボランティアなどによる非公式な支援のことね。例えば、家族が食事の世話をしたり、友人が買い物に付き添ったりすることなどが「インフォーマルサービス」にあたるわ。

フォーマルサービスとは。

『正式なサービス』(公の機関や仕組みによる専門家によるサービスや支援。介護保険サービスは正式なサービスに含まれます。一方、家族や友人、地域の人、ボランティアなどによる形式ばらない援助は、非公式なサービスと言います。)について説明します。

制度による支援

国や自治体などが行う公的な制度に基づいた介護や支援のサービスを、正式なサービスと呼びます。このようなサービスは、利用する人が安心して必要な支援を受けられるように、決められた手順で提供されています。

代表的なものとして、介護を必要とする高齢者を支える介護保険制度に基づくサービスが挙げられます。この制度では、自宅で介護を受けられる訪問介護や、日帰りで施設に通いながら機能訓練やレクリエーションなどに参加できる通所介護、そして常時介護が必要な場合に入居できる施設介護など、様々なサービスが提供されています。これらのサービスは、介護福祉士や看護師、理学療法士など、専門的な知識と技術を持つ人たちが提供するため、利用者の状態に合わせた質の高いサービスを受けることができます。

例えば、訪問介護では、自宅での入浴や食事、排泄の介助といった身体的な介護だけでなく、掃除や洗濯、調理といった家事の支援も受けることができます。通所介護では、日中の間、施設で他の利用者と交流しながら過ごすことで、心身の活性化や社会的な孤立の防止につながります。施設介護では、24時間体制で介護を受けられるため、自宅での生活が難しくなった場合でも安心して暮らすことができます。

正式なサービスを利用するには、市区町村の窓口に申請し、要介護認定を受ける必要があります。認定の結果、要介護度が決定すると、利用できるサービスの種類や利用限度額などが決まります。サービスの費用は、利用者の所得に応じて一部負担金が発生しますが、上限が設けられているため、経済的な負担を抑えながら必要なサービスを利用することができます。このように、正式なサービスは、様々な種類があり、利用者の状況に応じて適切な支援を選択できます。必要な手続きを経ることで、安心して質の高い介護や支援を受けることができます。

| サービスの種類 | 内容 | 提供者 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 訪問介護 | 自宅での入浴や食事、排泄の介助、掃除や洗濯、調理といった家事の支援 | 専門的な知識と技術を持つ人材(介護福祉士、看護師、理学療法士など) | – |

| 通所介護 | 日帰りで施設に通いながら機能訓練やレクリエーションなどに参加 | 専門的な知識と技術を持つ人材 | 心身の活性化や社会的な孤立の防止 |

| 施設介護 | 24時間体制の介護 | 専門的な知識と技術を持つ人材 | 自宅での生活が難しくなった場合でも安心して暮らせる |

正式なサービス利用の手順

- 市区町村の窓口に申請

- 要介護認定を受ける

- 要介護度が決定

- 利用できるサービスの種類や利用限度額などが決定

費用の負担

- 利用者の所得に応じて一部負担金が発生

- 負担上限あり

介護保険の役割

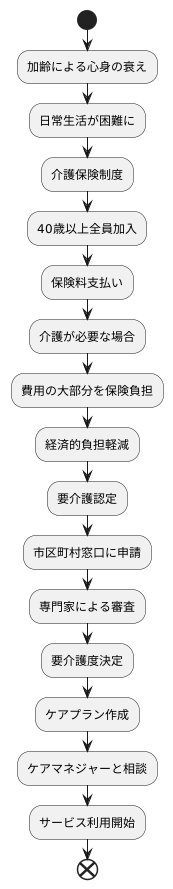

人が年を重ねると、どうしても体の動きや心の働きが衰えてしまうことがあります。そのような場合に、周りの支えなしで日常生活を送ることが難しくなることもあります。こうした状況を社会全体で支えるための仕組みが、介護保険制度です。介護保険は、いわゆる公式なサービスの中心を担っています。

介護保険は、40歳以上の方全員が加入することになっています。加入者は保険料を支払うことで、介護が必要になった際に、実際の費用のほんの一部を負担するだけで様々なサービスを受けることができます。つまり、多くの費用は保険で賄われるため、利用者の経済的な負担を大きく軽減することができるのです。

では、具体的にどのような人が介護保険のサービスを利用できるのでしょうか。それは、「要介護認定」を受けた人です。要介護認定を受けるには、まず市区町村の窓口に申請する必要があります。申請後、専門家による心身の状態や日常生活における自立の度合いについての審査が行われます。そして、その審査結果に基づいて要介護度が決定されます。

要介護認定を受けると、いよいよサービス利用の準備が始まります。まず、ケアプランと呼ばれる、自分に合った介護サービスの種類や利用回数などを具体的に決めた計画表を作成します。このケアプラン作成には、専門のケアマネジャーが相談に乗り、利用者の希望や状況に合わせた最適なプランを作成します。ケアプランが完成したら、いよいよ介護サービスの利用を開始することができます。このように、介護保険制度は、加齢に伴う様々な困難を抱える高齢者を支える上で、重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

利用できるサービスの種類

介護を必要とする方々にとって、様々なサービスの種類があることを知っておくことは大切です。利用できるサービスは大きく分けて、自宅で生活を続けるための在宅サービスと、施設で生活するための施設サービスがあります。

在宅サービスは、住み慣れた家で暮らし続けたいという方のニーズに応えるものです。例えば訪問介護では、ホームヘルパーと呼ばれる介護の専門家が自宅を訪れ、食事の用意や掃除、洗濯といった家事の援助や、入浴や着替え、トイレの介助といった身体の介護を行います。また、日帰りで施設に通い、入浴や食事、体操やレクリエーションなどを通して心身のリフレッシュを図る通所介護もあります。さらに、病気や怪我などで医療的なケアが必要な方には、看護師が自宅に訪問して医療処置や健康管理を行う訪問看護のサービスもあります。これらのサービスを組み合わせることで、自宅での生活を支えることができます。

一方、施設サービスには、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などがあります。特別養護老人ホームは、常時介護が必要な方で、自宅での生活が難しい方が入所する施設です。介護老人保健施設は、病状が安定していて、リハビリテーションを通して在宅復帰を目指す方が利用します。介護療養型医療施設は、長期の医療管理や介護が必要な方が入所する施設です。

これらのサービス以外にも、福祉用具の貸与や購入に対する補助、自宅をより暮らしやすくするための住宅改修費用への補助といったサービスもあります。要介護状態や生活環境、希望に合わせて、これらのサービスを組み合わせて利用することで、より快適で安心できる生活を送ることが可能になります。どのサービスが適しているかは、地域包括支援センターなどに相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

| サービスの種類 | 内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 在宅サービス | 訪問介護 | 自宅で家事や身体介護の支援が必要な方 |

| 通所介護 | 日帰りで施設に通い、入浴や食事、リフレッシュしたい方 | |

| 訪問看護 | 自宅で医療処置や健康管理が必要な方 | |

| 施設サービス | 特別養護老人ホーム | 常時介護が必要で、自宅での生活が難しい方 |

| 介護老人保健施設 | 病状が安定し、リハビリを通して在宅復帰を目指す方 | |

| 介護療養型医療施設 | 長期の医療管理や介護が必要な方 | |

| その他のサービス | 福祉用具の貸与・購入補助 | 福祉用具の利用を希望する方 |

| 住宅改修費用補助 | 自宅をより暮らしやすくしたい方 |

支え合いの重要性

進む高齢化の中で、年を重ねた方々が安心して暮らせる社会を作るには、支え合うことが欠かせません。公的な介護サービスは、生活の支えとしてなくてはならないものですが、それだけでは一人一人の様々な希望に応えることは難しいでしょう。だからこそ、家族や友人、地域の人々、そしてボランティア活動などによる、公的サービス以外の支え合いが大切になってきます。

こうした身近な人々による支えは、経済的な負担を軽くするだけではありません。心の支えにもつながり、日々の暮らしに喜びや安心感を与えてくれます。例えば、家族が食事の世話をする、友人が一緒に散歩に行く、地域の人々が様子を見守る、ボランティアが話し相手になるなど、様々な形での支え合いが考えられます。これらは、公的なサービスでは補いきれない細やかな気遣いや温かい交流を生み出し、高齢者の心の豊かさを支えます。

公的な介護サービスと、こうした身近な人々による支えがうまく連携することで、より一人一人に合った質の高い支えが実現します。例えば、ケアマネージャーが家族の状況や高齢者の希望を丁寧に聞き取り、公的なサービスと地域活動などを組み合わせたケアプランを作成することで、よりきめ細やかな対応が可能になります。また、地域包括支援センターが、様々な支えが必要な高齢者やその家族の相談窓口となり、必要な情報提供やサービスの調整を行うことで、安心して暮らせる環境づくりを支えます。

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく安心して生活していくためには、公的なサービスと地域社会の支え合いが両輪となって進んでいく必要があります。高齢者を支える体制を地域全体で考えていくことで、誰もが安心して歳を重ねることができる温かい社会を作っていきましょう。

| 支えの種類 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 公的介護サービス | 生活の支えとして不可欠なサービス | 生活の基盤を支える |

| 身近な人々による支え | 家族、友人、地域、ボランティアによる支え

|

|

| 公的サービスと身近な支えの連携 | ケアマネージャーによるケアプラン作成、地域包括支援センターによる相談支援など | 一人一人に合った質の高い支えの実現 |

地域包括ケアシステム

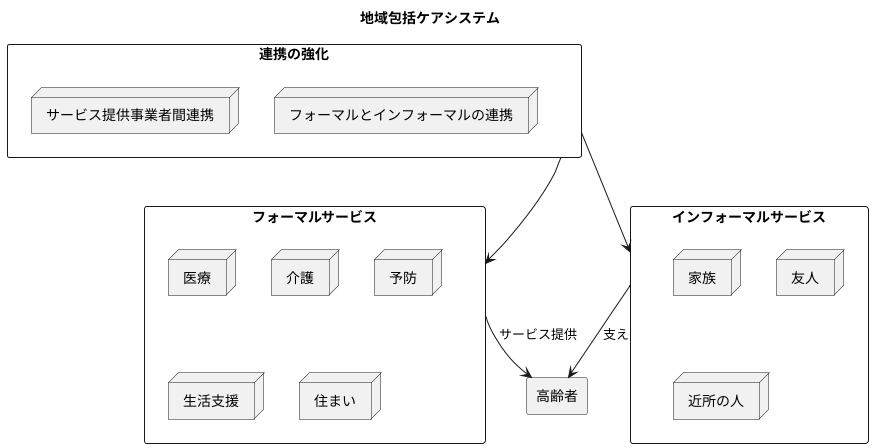

地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で、自分らしく暮らしを人生の最後まで続けることができるように整備された仕組みです。医療、介護、予防、生活支援、住まいなど、様々なサービスを地域で一つにまとめて提供することで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにすることを目指しています。

このシステムを支える上で重要なのが、行政や事業者など専門家が提供するフォーマルサービスです。訪問診療、訪問看護、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護など、様々なサービスがあります。これらのサービスの質をさらに高め、誰もが利用しやすいように提供体制を整えることが求められています。たとえば、サービス提供事業者間の連携を強化することで、切れ目のないサービス提供を実現したり、利用者の状況に応じた柔軟な対応を可能にすることが重要です。

また、家族や友人、近所の人々などが提供するインフォーマルサービスも大切な役割を担っています。例えば、日々の安否確認や、買い物、掃除の手伝い、話し相手になるといった、身近な人の支えは高齢者の生活の質を高め、孤立を防ぐ上で大きな力となります。

地域包括ケアシステムをより良いものにするためには、フォーマルサービスとインフォーマルサービスの連携を強化することが不可欠です。例えば、民生委員や地域包括支援センターなどが中心となって、地域住民の交流の場を設けたり、インフォーマルサービスを行う住民を支援する体制を構築することが考えられます。また、フォーマルサービスの担い手と地域住民が顔の見える関係を築くことで、互いの役割を理解し、協力して高齢者を支える体制を作っていくことが重要です。

高齢化が進む中で、地域包括ケアシステムはますます重要になっています。地域全体で高齢者を支える仕組みを築き、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現していくことが大切です。

今後の展望

高齢化がますます進み、認知症を抱える高齢者も増えていくことが予想される今、公的な介護サービスへの需要はさらに高まっていくと考えられます。限られた人員や予算といった資源を有効に活用しながら、質の高いサービスを提供していくためには、様々な工夫が必要です。

まず、介護を担う職員の確保と育成は喫緊の課題です。人手不足を解消し、質の高いサービスを提供し続けるためには、より多くの人材を育成し、働きやすい環境を整備していくことが重要です。また、情報通信技術を活用した業務の効率化も欠かせません。例えば、記録業務の電子化や、見守りシステムの導入などを通じて、職員の負担を軽減し、より多くの時間を利用者の方々に向けることができるようになります。

さらに、サービス提供体制の充実も重要な課題です。在宅介護、施設介護といった多様なサービスを、利用者の状況に合わせて柔軟に提供できる体制を構築していく必要があります。そのためには、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムのさらなる発展が不可欠です。地域住民が互いに支え合い、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような地域づくりを進めていく必要があります。

利用者一人ひとりの状態や希望に合わせた、きめ細やかなサービス提供も重要です。画一的なサービスではなく、個別のニーズに合わせた柔軟な対応ができるよう、多職種連携の強化や、利用者やその家族との丁寧なコミュニケーションを心がける必要があります。高齢者が尊厳を保ちながら、安心して暮らせる社会を実現するために、公的な介護サービスの役割は今後ますます大きくなっていくでしょう。

| 課題 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 介護職員の確保と育成 | 人材育成、働きやすい環境整備 |

| 情報通信技術の活用 | 記録業務の電子化、見守りシステムの導入 |

| サービス提供体制の充実 | 在宅介護、施設介護の多様なサービス提供、地域包括ケアシステムの発展 |

| きめ細やかなサービス提供 | 多職種連携の強化、利用者や家族とのコミュニケーション |