身体的虐待とは何か?

介護を学びたい

先生、「身体的虐待」って、殴ったり蹴ったりすることだけですか?

介護の研究家

いい質問だね。殴る蹴るの他にも、熱湯をかける、口を塞ぐ、無理やり食べさせるなども身体的虐待にあたるんだよ。

介護を学びたい

へえ、そうなんですね。でも、もしそういう場面を見たらどうすればいいんですか?

介護の研究家

すぐに市区町村の担当窓口や地域包括支援センターに通報する義務があるんだよ。見過ごしてはいけないんだ。

身体的虐待とは。

「介護」と「介助」の違いについて説明します。体の傷や痛みを与える行為は「身体的虐待」と呼ばれます。殴る、蹴る、つねるなどのほか、熱いお湯をかける、口をふさぐ、変なものを無理やり飲ませる、食べさせる、外に閉じ込めるなども含まれます。もし、介護職員がこのようなことをしているのを見たら、市役所や区役所、町村役場の担当窓口か、地域包括支援センターに知らせなければいけません。

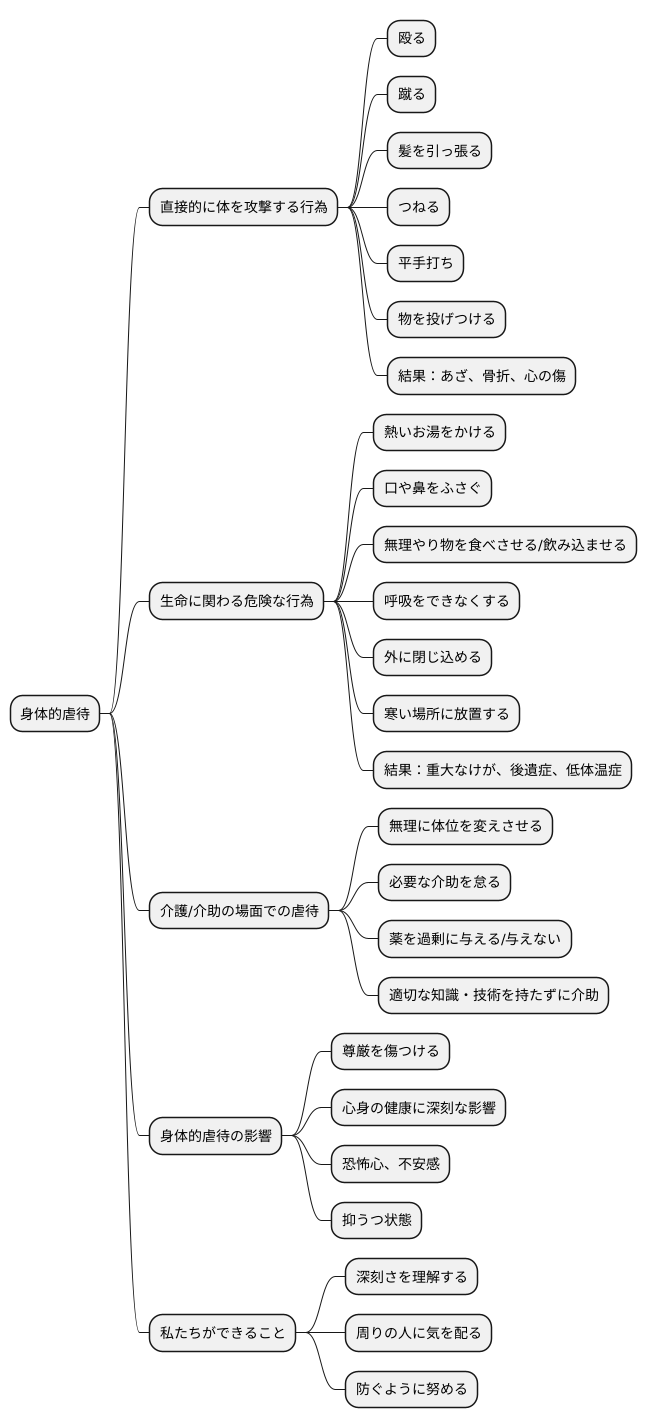

身体的虐待の定義

身体的な虐待とは、他の人に対して乱暴な力や行動を用いて、からだを傷つけたり、痛くしたり、苦しめたりする行為です。これは、たたく、けるといった分かりやすい行為だけでなく、もっと分かりにくい様々な形があります。どれも深刻な問題であり、決して許されるものではありません。

直接的にからだを攻撃する行為は、言うまでもなく身体的な虐待にあたります。殴ったり、蹴ったりする以外にも、髪を引っ張る、つねる、平手打ちをする、物を投げつけるといった行為も含まれます。これらの行為は、あざや骨折などの目に見える傷だけでなく、心の傷も残す可能性があります。

また、生命に関わるような危険な行為も身体的な虐待です。例えば、熱いお湯をかける、口や鼻をふさぐ、無理やり物を食べさせる、あるいは飲み込ませる、呼吸をできなくするといった行為は、重大なけがや後遺症につながる可能性があり、極めて危険です。さらに、外に閉じ込める、寒い場所に放置するといった行為も、低体温症などを引き起こす可能性があり、身体的な虐待として認識されるべきです。

介護や介助の場面では、無理に体位を変えさせる、必要な介助を怠る、薬を過剰に与える、あるいは与えないといった行為も身体的な虐待に該当します。適切な知識と技術を持たずに介助を行うことも、意図せず身体的な虐待につながる可能性があるため、注意が必要です。

身体的な虐待は、被害者の尊厳を深く傷つけ、からだの健康だけでなく、心の健康にも深刻な影響を与えます。恐怖心や不安感、抑うつ状態に陥る人も少なくありません。私たち一人ひとりが、身体的な虐待の深刻さを理解し、周りの人に気を配り、虐待を防ぐように努めることが大切です。

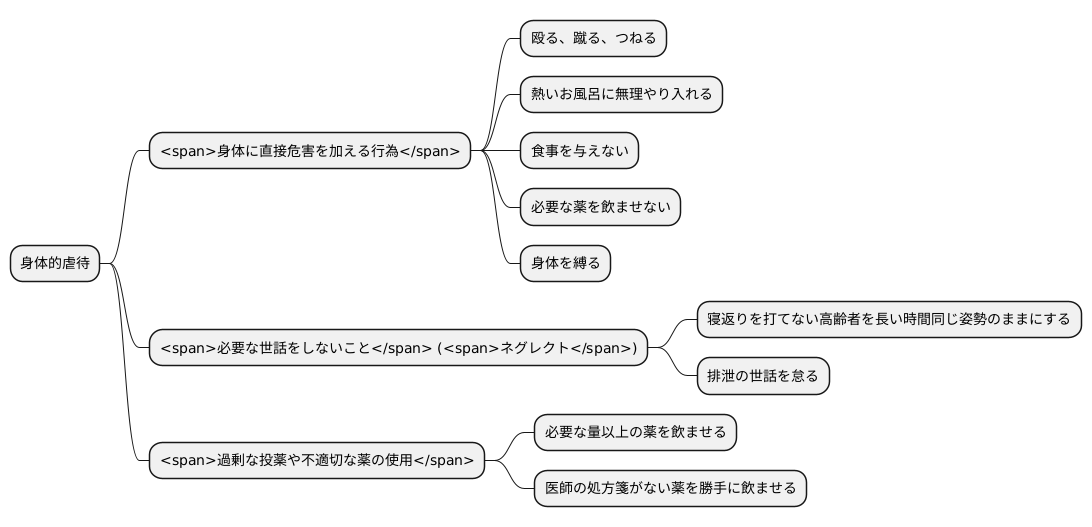

具体例

身体的な虐待には、殴る、蹴る、つねるといった直接的な暴力の他にも、様々な形があります。高齢者の尊厳を傷つけ、心身に苦痛を与える行為は、たとえ直接的な暴力でなくても虐待にあたります。

例えば、熱いお風呂に無理やり入れる、食事を与えない、必要な薬を飲ませない、身体を縛るといった行為は、身体に直接危害を加える行為として、明確な虐待です。これらの行為は、高齢者の身体に傷を負わせるだけでなく、精神的な苦痛も与えます。

また、必要な世話をしないことも、身体的な虐待とみなされる場合があります。寝返りを打てない高齢者を長い時間同じ姿勢のままにして、床ずれを悪化させる、あるいは、排泄の世話を怠り、不衛生な状態にするなども、身体的な虐待にあたります。このようなネグレクト(放置)は、一見すると暴力とは違うように思われがちですが、高齢者の健康状態を悪化させ、命に関わる深刻な事態を招く可能性があります。

さらに、過剰な投薬や不適切な薬の使用も身体的虐待に該当します。必要な量以上の薬を飲ませたり、医師の処方箋がない薬を勝手に飲ませることは、高齢者の健康を損なう危険な行為です。

身体的な虐待は、身体への直接的な暴力だけでなく、世話の怠慢や放置といった形も含まれることを理解し、高齢者の心身の状態に気を配り、適切な世話をすることが大切です。少しでも虐待の疑いがあれば、すぐに周りの人に相談するか、関係機関に連絡しましょう。高齢者を虐待から守り、安全で安心できる生活を送れるように、私たち一人ひとりが注意を払う必要があります。

虐待の兆候

体への危害を加えられること、いわゆる身体的虐待を受けている人は、様々な様子を見せることがあります。体に現れる変化としては、説明できないあざや傷、骨折、火傷などが挙げられます。殴られたり、叩かれたりした跡である場合もあれば、拘束されたことによる痕の場合もあります。また、熱い液体やタバコの火によってつけられた火傷なども、虐待の兆候です。

行動の変化も、虐待の兆候として重要です。怯えた様子を見せる、特定の人を避ける、急に無口になるといった変化は、心に深い傷を負っている可能性を示唆しています。虐待をする人に対して恐怖を感じ、その人がいる場所を避けたり、話しかけられても何も話さなくなったりするのです。また、落ち着きがなく、そわそわしたり、急に怒り出すといった様子も見られることがあります。これは、常に緊張状態に置かれていることによるストレス反応と考えられます。

お年寄りの方の場合は、床ずれが悪化したり、栄養状態が悪くなったりすることも虐待のサインかもしれません。適切な世話をしてもらえず、寝たきり状態が続くと床ずれが悪化し、食事を与えられないと栄養状態が悪くなります。また、必要な薬をきちんと与えられていない場合も、健康状態の悪化につながります。

これらの兆候に気づいた場合は、虐待が行われている可能性があると考え、適切な対応をすることが大切です。ただし、これらの兆候は必ずしも虐待を意味するものではありません。病気やケガなど、他の原因による可能性もあります。そのため、慎重な判断が必要です。しかし、少しでも虐待の疑いがある場合は、見過ごさずに、市町村の相談窓口や高齢者虐待防止センターなどに相談することが大切です。早期発見・早期対応が、被害を最小限に抑えることにつながります。

| 兆候 | 具体的な状態 | 対象者 |

|---|---|---|

| 体の変化 | 説明できないあざや傷、骨折、火傷 | 全般 |

| 殴られたり、叩かれたりした跡 | ||

| 熱い液体やタバコの火による火傷 | ||

| 行動の変化 | 怯えた様子を見せる、特定の人を避ける、急に無口になる | |

| 虐待をする人への恐怖 | ||

| 落ち着きがなく、そわそわしたり、急に怒り出す | ||

| 常に緊張状態に置かれていることによるストレス反応 | ||

| 高齢者に特有の変化 | 床ずれの悪化 | 高齢者 |

| 栄養状態の悪化 | ||

| 必要な薬を与えられていないことによる健康状態の悪化 |

通報の義務

お年寄りをいたわる仕事をしている人は、仕事中に、お年寄りが不当な扱いを受けているのを見つけた場合、市町村の相談窓口や地域包括支援センターに知らせなければなりません。これは、お年寄りが不当な扱いを受けることを防ぐための法律で決められており、早く見つけて早く対応するために大切な役割を担っています。知らせを入れることは、不当な扱いを受けているお年寄りを守り、それ以上の被害を防ぐための最初の行動です。ためらわずに知らせることが必要です。

また、知らせを受けた役所は、すぐに事実かどうかを調べ、必要な対策を取ります。知らせによって、不当な扱いをした人への注意や、不当な扱いを受けた人への手助けが行われ、状態が良くなることが望まれます。知らせを入れることは、ただの義務ではなく、お年寄りを守るための大切な行動です。

お年寄りをいたわる仕事をしている人は、常にお年寄りの安全と安心を守るという意識を持つことが重要です。そのためには、日頃からお年寄りとの信頼関係を築き、小さな変化も見逃さないように気を配ることが大切です。また、お年寄りが不当な扱いを受けているかもしれないと感じた場合は、一人で抱え込まずに、同僚や上司に相談することも重要です。一人で解決しようとせず、周りの人と協力して対応することで、より適切な対応が可能になります。

通報することにより、虐待をしている本人も、気づかないうちに抱えていた問題を解決する機会を得られる可能性があります。例えば、介護疲れや経済的な問題、精神的な問題などが背景にある場合、適切な支援を受けることで、状況が改善されることがあります。通報は、虐待を受けている人を守るだけでなく、虐待をしている人を助けることにもつながるのです。そして、高齢者虐待のない、誰もが安心して暮らせる地域社会を作るために、私たち一人ひとりができることから取り組んでいくことが重要です。

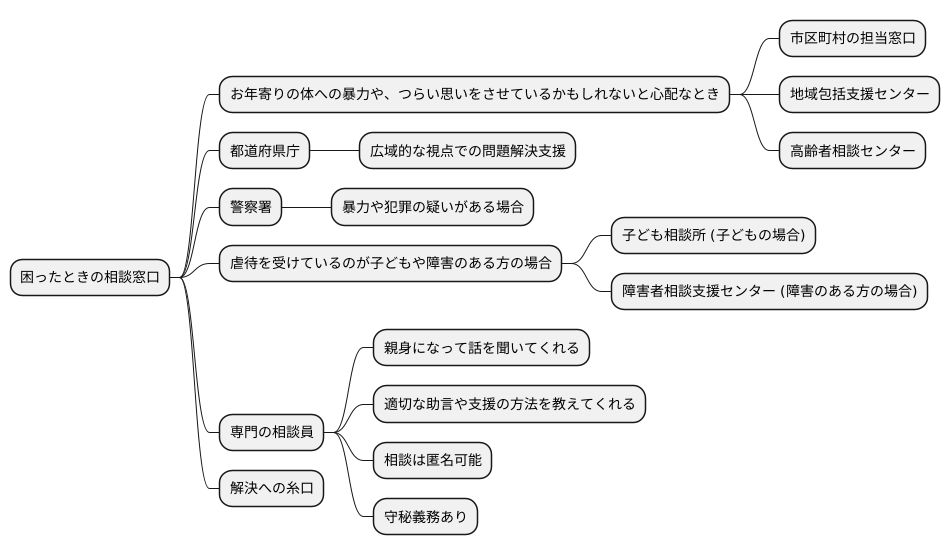

相談窓口

困ったとき、どこに相談したらいいのかわからない。お年寄りの体への暴力や、つらい思いをさせているかもしれないと心配なとき、どこに相談すればいいのでしょうか。様々な相談窓口があり、それぞれが親身になって話を聞いてくれます。

まず、お住まいの市区町村の担当窓口や、地域包括支援センターがあります。地域に密着した相談窓口として、気軽に相談できます。また、高齢者相談センターも、お年寄りの様々な悩みに対応しています。

都道府県庁でも相談を受け付けています。より広域的な視点で、問題解決の支援を行ってくれます。もし、暴力や犯罪の疑いがある場合は、警察署に相談することも大切です。

虐待を受けているのが子どもや障害のある方の場合は、それぞれの子ども相談所や障害者相談支援センターなど、専門の相談窓口があります。それぞれの状況に合わせた適切な対応をしてくれます。

これらの相談窓口には、専門の相談員がいます。話をじっくりと聞いて、適切な助言や支援の方法を教えてくれます。一人で抱え込まずに、まずは相談してみることが大切です。相談は名前を言わなくても大丈夫ですし、話した内容は誰にも漏らされませんので、安心して相談してください。

相談内容によっては、関係する機関と協力して対応したり、必要な支援を紹介してくれたりします。早く相談することで、状況が悪化するのを防ぎ、より良い解決方法を見つけることができるはずです。迷わず、まずは相談してみましょう。きっと解決への糸口が見つかるはずです。

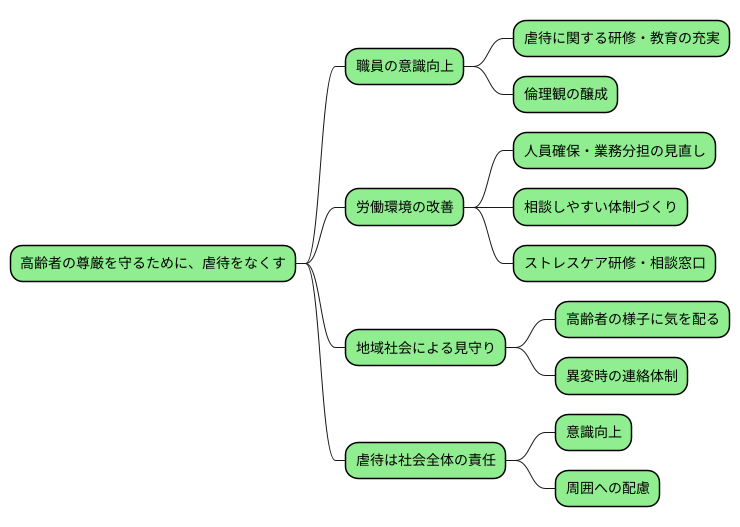

予防の重要性

高齢者の尊厳を守るためには、身体的な虐待をなくすことが何よりも大切です。そして、虐待をなくすには、起きた後に対応するだけでなく、そもそも起こらないようにするための予防策に力を入れる必要があります。

まず、介護施設などで働く職員一人ひとりが、虐待に関する正しい知識と倫理観を持つことが重要です。そのためには、研修や教育の機会を充実させ、虐待がどのような行為であり、どれほど深刻な結果をもたらすのかを学ぶ必要があります。また、倫理的な視点から、相手の人格や権利を尊重することの大切さを学ぶことも重要です。

職員の労働環境を改善することも、虐待の予防に繋がります。介護の仕事は、肉体的にも精神的にも負担が大きいものです。過剰な負担やストレスは、職員の心にゆとりをなくし、虐待につながる可能性を高めます。そのため、人員の確保や業務分担の見直し、相談しやすい体制づくりなどを通して、職員が安心して働ける環境を作る必要があります。また、職員が自分の心身の健康を維持できるよう、ストレスケアのための研修や相談窓口の設置なども効果的です。

地域社会全体で高齢者を見守る仕組みを作ることも大切です。高齢者が孤立してしまうと、虐待の早期発見が難しくなります。地域住民や民生委員、近隣の商店など、多くの人々が高齢者の様子に気を配り、異変に気づいたらすぐに関係機関に連絡することで、虐待の芽を早期につみ取ることができます。

虐待は、被害者だけでなく、加害者、そして社会全体に深い傷跡を残します。だからこそ、虐待を未然に防ぐための取り組みは、私たち全員の責任です。一人ひとりが虐待に対する意識を高め、周りの人に気を配り、温かい社会を作っていくことが、高齢者の笑顔を守り、誰もが安心して暮らせる未来へと繋がります。