穏やかな最期を迎えるために:看取りケアの理解

介護を学びたい

先生、「看取り」って、最期まで何もせずにただ見ているだけのことですか?なんだか冷たい感じがして、少し抵抗があります。

介護の研究家

いい質問だね。確かに「看取る」という言葉だけ見ると、何もしないと思われがちだね。でも、実際は全く逆で、最期までその人の望むように、苦痛なく穏やかに過ごせるように、心を込めてお世話をすることを言うんだよ。例えば、身体を拭いてあげたり、好きな音楽をかけたり、話をしたり…その人にとって心地よいことをしてあげるんだ。

介護を学びたい

そうなんですね。でも、延命治療をしないということは、見捨てることと同じではないのでしょうか?

介護の研究家

それも違うんだ。延命治療をしないということは、命を縮めることではなくて、その人が自然な経過で最期を迎えるのを見守ることなんだ。もちろん、苦痛を取り除くための治療やケアは続けるよ。その人の尊厳を守り、その人らしい最期を迎えるお手伝いをすることが「看取り」なんだよ。

看取りとは。

『看取り』とは、人生の終わりが近いお年寄りの方に対して、無理に寿命を延ばすような治療は行わず、自然に亡くなるまでの時間を寄り添って見守ることです。その方の尊厳を守り、『治療によって寿命を延ばさない』という意思を尊重した大切な時間であり、関わる全ての人々がそのことを理解している必要があります。また、看取りの期間に、苦痛なく穏やかに過ごせるように支えることを『看取りケア』といいます。

看取りとは

看取りとは、人生の最終段階にある方が、穏やかに最期を迎えることができるように支えることです。住み慣れた家や病院、施設などで、その人らしく過ごせるように、身体の痛みや心の不安を和らげることを目指します。 延命のための治療は行わず、自然な経過に寄り添い、残された時間を大切に過ごせるように支援します。

近年、医療の進歩によって寿命が延び、長く生きられるようになりました。しかし同時に、人生の最期をどのように迎えたいのかを考える機会も増えました。望まない延命治療ではなく、自分らしい最期を迎えたいと願う人が増えているのです。 そのため、本人の意思を尊重し、安らかな最期を迎えられるよう支援する看取りの考え方が注目されています。

看取りは、ただ単に医療行為を行うことではありません。身体のケアだけでなく、心のケアも大切です。 不安や苦痛を抱える本人だけでなく、家族の気持ちにも寄り添い、支えていくことが重要です。看取りは、人生の最終段階におけるその人らしい生き方を支える、温かい心遣いとも言えます。

具体的には、痛みや苦しさを取り除く医療の提供、精神的な支え、日常生活の援助などを行います。 食事や排泄、清潔の保持といった日常生活の様々な場面で、本人の状態に合わせてきめ細やかな支援が必要です。また、家族への精神的な支えや、看取りに関する知識の提供、手続きのサポートなども重要な役割となります。

看取りは、医療関係者だけでなく、家族や地域社会全体で支えるものです。 最期までその人らしく生きられるように、周りの人が協力し、温かい気持ちで見守ることが大切です。看取りを通して、命の尊厳や人生の価値について改めて考える機会となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 看取りの定義 | 人生の最終段階にある方が、穏やかに最期を迎えることができるように支えること。延命治療は行わず、自然な経過に寄り添い、残された時間を大切に過ごせるように支援。 |

| 看取りの背景 | 医療の進歩で寿命が延び、人生の最期をどのように迎えたいのか考える人が増加。望まない延命治療ではなく、自分らしい最期を迎えたいという希望が増加。 |

| 看取りの重要性 | 身体のケアだけでなく、心のケアも大切。本人と家族の気持ちに寄り添い、支えることが重要。人生の最終段階におけるその人らしい生き方を支える温かい心遣い。 |

| 具体的な内容 | 痛みや苦しさを取り除く医療の提供、精神的な支え、日常生活の援助(食事、排泄、清潔の保持など)。家族への精神的な支え、看取りに関する知識の提供、手続きのサポート。 |

| 看取りを支える主体 | 医療関係者、家族、地域社会全体。 |

| 看取りの意義 | 最期までその人らしく生きられるように、周りの人が協力し、温かい気持ちで見守ること。命の尊厳や人生の価値について改めて考える機会。 |

看取りケアの重要性

人生の最期を迎える時期における『看取りケア』は、本人だけでなく、家族にとっても非常に大切な時間です。穏やかで悔いのない最期を迎えるためには、身体の世話だけでなく、心の支えも重要になります。

看取りケアでは、本人の意思を何よりも尊重し、可能な限りご希望に沿ったケアを提供します。痛みや苦しみを和らげる医療的なケアはもちろんのこと、好きな音楽を聴いたり、思い出話をしたり、大切な人と過ごしたりといった、その人らしい時間を過ごせるよう支援します。安らかな気持ちで人生の幕を閉じられるよう、心を込めて寄り添います。

また、看取りケアは、家族にとっても大切な人と過ごすかけがえのない時間を共有し、心の準備をするための大切な期間です。最期の時間を共に過ごす中で、感謝の気持ちを伝えたり、思い出を語り合ったりすることで、穏やかな気持ちで別れの時を迎えることができます。看取りケアチームは、医師や看護師、介護士、相談員など多職種で連携し、家族の身体的・精神的な負担を軽減できるよう、様々なサポートを提供します。例えば、介護方法の指導や相談、レスパイトケア(一時的な休息のためのケア)など、ご家族の状況に合わせた支援を行います。

看取りケアは、人生の最期をどう過ごすかを考える上で、重要な選択肢の一つです。本人や家族が納得できる最期を迎えるために、医療機関やケアマネジャー、地域包括支援センターなどに相談し、どのようなケアを受けられるのか、どのような支援体制があるのかなどを事前に確認しておくことが大切です。安心して最期の時を迎えられるよう、早めの準備をお勧めします。

| 対象 | 内容 |

|---|---|

| 本人 |

|

| 家族 |

|

| 看取りケアの事前準備 |

|

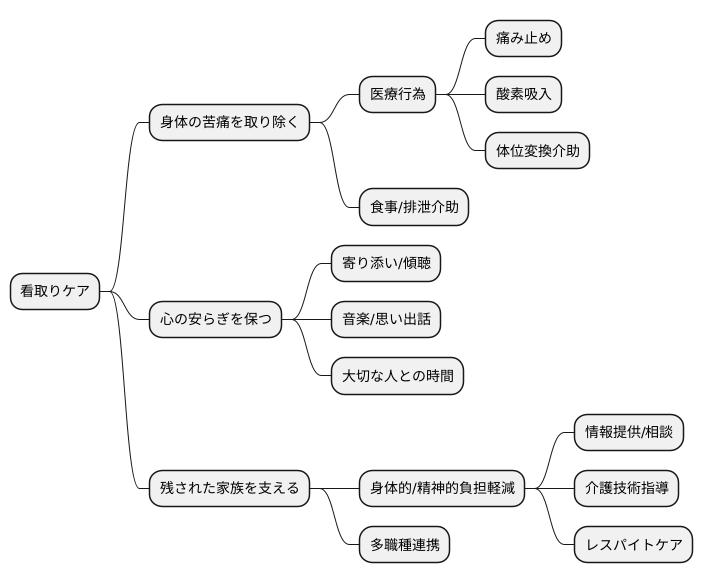

看取りケアの内容

看取りケアとは、人生の最期を迎える方が、穏やかで安らかな時間を過ごせるように支えるために行う総合的なケアです。身体の苦痛を取り除くこと、心の安らぎを保つこと、そして残されたご家族を支えること、これら全てが看取りケアの大切な要素です。

まず、身体的な苦痛の緩和についてですが、最期が近づくにつれて、痛みや息苦しさ、吐き気など、様々な身体の不調が現れることがあります。看取りケアでは、これらの症状を和らげる医療行為を行います。例えば、痛み止めを使用したり、酸素吸入を行ったり、体位変換の介助をしたりすることで、少しでも楽に過ごせるようにお手伝いします。また、食事や排泄の介助も、身体的な負担を軽減するための大切なケアです。

次に、精神的な支えについてです。人生の終わりが近づくと、不安や恐怖、孤独感など、様々な感情が湧き上がってくるものです。看取りケアでは、ご本人の心に寄り添い、じっくりとお話を伺うことで、精神的な安らぎを保てるように支援します。好きな音楽を聴いたり、思い出話をしたり、大切な人と過ごす時間を大切にしたりすることも、心のケアには繋がります。

そして、ご家族へのサポートも、看取りケアには欠かせません。看取り期には、ご家族も大きな負担を抱えることになります。看取りケアチームは、ご家族の身体的・精神的な負担を軽減するため、様々な支援を行います。看取りに関する情報提供や相談、介護技術の指導、レスパイトケア(一時的な休息)の提供などを通して、ご家族が安心して看取りに臨めるよう支えます。医師や看護師、ソーシャルワーカーなど、多職種の専門家が連携し、ご本人とご家族にとって最善のケアを提供できるよう力を尽くします。

自宅での看取り

住み慣れた我が家で最期を迎えたい。そう願う方は少なくありません。自宅での看取りは、ご本人が慣れ親しんだ環境の中で、穏やかな気持ちで日々を過ごせるという大きな利点があります。

自宅での看取りを実現するためには、様々な支援を活用することが大切です。訪問看護ステーションの看護師による健康状態の確認や療養上の世話、訪問診療の医師による診察や薬の処方など、自宅にいながら医療的なお世話を受けることができる体制が整っています。これらのサービスを利用することで、ご本人はもちろん、ご家族も安心して過ごすことができます。

また、自宅での看取りは、ご家族が共に時間を過ごすことができるというかけがえのない機会をもたらします。最期の時まで、温かい雰囲気の中で語り合い、思い出を共有することで、ご本人とご家族にとって心に残る大切な時間を築くことができるでしょう。

一方で、自宅での看取りは、ご家族の身体的、精神的な負担が大きくなる可能性があることも事実です。ご本人の容態によっては、24時間体制での見守りが必要となる場合もあり、ご家族だけで全てを担うことは大変難しいことです。

そこで、ケアマネージャーに相談することをお勧めします。ケアマネージャーは、ご本人の状態やご家族の状況を把握し、必要なサービスの調整や利用の手続きなど、様々なサポートを提供してくれます。また、訪問看護師も、ご家族の負担を軽減するための助言や、介護技術の指導など、心強い味方となってくれます。

ご本人、ご家族、そして専門家が連携することで、より良い自宅での看取りを実現することができるでしょう。大切な方の最期を、穏やかで温かいものにするために、早めの準備と相談が重要です。

| メリット | デメリット | 支援 |

|---|---|---|

| 慣れ親しんだ環境で穏やかに過ごせる | 家族の身体的・精神的負担増 | ケアマネージャー |

| 自宅で医療的お世話を受けられる | 24時間体制の見守りが必要な場合も | 訪問看護師 |

| 家族が共に時間を過ごせる | 訪問診療の医師 | |

| 心に残る大切な時間を築ける | 訪問看護ステーションの看護師 |

施設での看取り

近年、住み慣れた自宅だけでなく、医療機関や高齢者施設などでも最期を迎える『施設での看取り』が増えています。自宅での看取りは家族の負担が大きくなってしまう場合もありますが、施設であれば24時間体制で医療的な世話や生活の援助を受けられるため、病状が変わりやすい場合でも安心して過ごすことができます。また、介護に携わる家族の身体的、精神的な負担を軽くすることもできます。

施設での看取りには、大きく分けて医療機関と高齢者施設の二つの選択肢があります。医療機関では、医師や看護師による手厚い医療行為を受けながら最期を迎えることができます。一方で、高齢者施設では、日常生活の援助を受けながら、落ち着いた環境で最期を迎えることができます。どちらの施設も、ご本人の希望や病状、そして家族の状況に合わせて選ぶことが大切です。

施設によって提供される看取りの世話の内容は様々です。例えば、痛みを和らげるための医療行為の提供範囲、看取り介護に特化した部屋の有無、家族が宿泊できる設備の有無など、施設によって大きく異なります。そのため、施設を選ぶ際には、事前に見学を行い、提供される世話の内容や費用について詳しく話を聞くことが重要です。パンフレットやホームページの情報だけでなく、実際に自分の目で見て、雰囲気を感じてみることで、より納得のいく選択をすることができます。

また、施設の職員と日頃からよく話し合い、ご本人の様子や望みを伝えることも大切です。ご本人がどのような最期を迎えたいのか、どのような世話を望んでいるのかを職員と共有することで、ご本人にとってより良い看取りの世話を提供することに繋がります。看取りは人生の最期の大切な時間をどう過ごすかという問題であり、ご本人や家族にとって納得のいく形で行われることが重要です。施設の職員と信頼関係を築き、協力して最期の時を支えていきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施設での看取りの増加 | 近年、自宅だけでなく、医療機関や高齢者施設などでも最期を迎えるケースが増えています。 |

| 施設での看取りのメリット | 24時間体制の医療・生活援助、家族の身体的・精神的負担軽減 |

| 施設の種類 | 医療機関(手厚い医療行為)、高齢者施設(落ち着いた環境) |

| 施設選びのポイント | 本人の希望、病状、家族の状況に合わせ、事前の見学、提供されるサービス内容、費用の確認 |

| 具体的なサービス内容の例 | 痛みの緩和、看取り介護に特化した部屋、家族の宿泊設備など |

| 施設職員との連携 | 本人の様子や希望を伝え、より良い看取りを提供 |

大切な人との最期の時間

人生の最終段階を迎えるにあたり、「看取りケア」は残された時間を大切に過ごすための重要な役割を担います。これは、単に身体的な苦痛を和らげる医療行為だけではなく、ご本人とそのご家族が心穏やかに最期の時間を共有するための精神的な支えも含みます。

最愛の人との別れは、深い悲しみと喪失感をもたらす経験です。しかし、看取りケアを通じて、残された時間をどのように過ごすか、どのように大切な人と向き合うかを考える機会が得られます。看取りケアは、ご本人が穏やかで安らかな気持ちで人生の幕を閉じることができるように、身体的・精神的な苦痛を取り除き、生活の質を高めることを目指します。ご家族にとっては、大切な人との最後の思い出を共に作り、悔いを残さないお別れをするための貴重な時間となります。

看取りケアチームは、医師、看護師、介護士、薬剤師、栄養士、社会福祉士など、多職種の専門家で構成されています。彼らは、ご本人の状態やご家族の希望に寄り添い、身体的なケアだけでなく、心のケアにも力を注ぎます。痛みや息苦しさなどの症状の緩和、食事や排泄の介助、清潔の保持といった日常生活の支援はもちろんのこと、ご本人やご家族の不安や悩みに耳を傾け、精神的な支えとなることも大切な役割です。

看取りケアについて深く理解することは、ご本人とご家族が最期の時間をより良く過ごすために不可欠です。どのようなケアを受けられるのか、どのような選択肢があるのかを知ることで、ご自身やご家族にとって最良の選択をすることができます。看取りケアは、悲しい出来事である最期のお別れを、穏やかで温かい思い出に変える力を持つ、大切なプロセスなのです。

| 看取りケアの目的 | 対象 | 内容 |

|---|---|---|

| 人生の最終段階を穏やかに過ごす | ご本人 | 身体的・精神的苦痛の緩和、生活の質向上 |

| 悔いのない別れ | ご家族 | 最後の思い出作り、精神的な支え |

| ご本人とご家族 | 不安や悩みの相談、情報提供、意思決定支援 |