身体介護とは?その種類と内容を解説

介護を学びたい

先生、「身体介護」って具体的にどんなことをするんですか?よく「介助」という言葉と混同してしまうんです。

介護の研究家

良い質問ですね。「身体介護」とは、介護を受ける人の身体に直接触れて行う介護のことです。例えば、食事の介助やお風呂、着替え、トイレの介助などですね。それに対して「介助」という言葉は、何かをする際に手助けをするという意味で、介護以外にも幅広く使われます。

介護を学びたい

なるほど。ということは、例えば、一緒に買い物に行って荷物を持ってあげることは「身体介護」ではないんですね?

介護の研究家

その通りです。買い物に行って荷物を持ってあげることは、身体に触れていないので「身体介護」ではなく「生活援助」に当たります。身体介護は、食事や入浴など、生活していく上で基本的な動作を直接手伝うことと覚えておきましょう。

身体介護とは。

「介護」と「介助」について説明します。特に「身体介護」とは、介護する人が、介護を受ける人の体に直接触れて行う介護のことです。これには、介護の前準備や後片付けも含まれます。「身体介護」の目的は、要介護認定を受けた人が、安全で清潔な日常生活を送れるようにすることです。その人の残っている能力を活かし、さらに高めながら、自立できるように支援する専門的な援助の一つです。ちなみに、体に直接触れずに、生活のお手伝いをする介護サービスは「生活援助」と言います。「身体介護」の主な例としては、食事、入浴、洗髪、着替え、身だしなみ、排泄、体全体の清拭、病院の通院や診察の付き添い、役所などへの付き添いなどがあります。

身体介護の定義

身体介護とは、介護を必要とする方の身体に直接触れて行うお世話のことを指します。これは、日常生活における様々な動作をサポートすることを意味し、食事、入浴、排泄、着替え、移動など多岐にわたります。

例えば、食事の介護では、食べ物を口まで運ぶお手伝いや、飲み物を飲む際のサポートを行います。また、食べやすい大きさに切ったり、とろみをつけたりするなど、個々の状態に合わせた食事の形態調整も含まれます。入浴の介護では、洗髪、洗顔、身体の洗浄だけでなく、浴槽への出入りや脱衣、着衣の補助も行います。排泄の介護では、トイレへの誘導や排泄物の処理、おむつの交換などを行います。さらに、着替えの介護では、衣服の着脱の補助、更衣後の整理整頓を行います。移動の介護では、ベッドから車椅子への移乗、歩行の補助、階段の上り下りのサポートなどを行います。

これらの介助は、ただ単に身体的な動作を補助するだけでなく、その方の尊厳を大切にし、可能な限り自立した生活を送れるように支援することを目的としています。そのため、身体介護には、専門的な知識と技術が必要です。例えば、身体の構造や機能、病気や障害についての理解、安全な介助方法、適切なコミュニケーション技術などが求められます。また、相手への思いやりも欠かせません。相手の気持ちを理解し、共感しながら、丁寧で優しい介助を行うことが重要です。

さらに、身体介護には、介助行為の前後の準備や後片付けも含まれます。例えば、入浴介助であれば、浴室の温度調整や必要な用具の準備、入浴後の清掃、洗濯、着替えの準備なども身体介護の一部です。食事介助であれば、食事の準備や配膳、食後の食器洗い、片付けなども含まれます。つまり、身体介護とは、一連の流れを通して、利用者の方々が快適で安全な生活を送れるように、心を込めて支えることと言えるでしょう。

| カテゴリー | 説明 | 具体的な介助内容 | 目的と視点 |

|---|---|---|---|

| 身体介護 | 介護を必要とする方の身体に直接触れて行うお世話。日常生活における様々な動作をサポート。 | 食事:食べ物を口まで運ぶ、飲み物のサポート、食事形態の調整(刻む、とろみをつける等) | 尊厳を大切にし、可能な限り自立した生活を支援。専門的な知識と技術、相手への思いやりが重要。介助行為の前後の準備や後片付けも含む。 |

| 入浴:洗髪、洗顔、身体洗浄、浴槽への出入り、脱衣、着衣の補助 | |||

| 排泄:トイレへの誘導、排泄物の処理、おむつの交換 | |||

| 着替え:衣服の着脱補助、更衣後の整理整頓 | |||

| 移動:ベッドから車椅子への移乗、歩行補助、階段の上り下りのサポート |

身体介護の内容

身体介護とは、日常生活を送る上で必要な動作を補助することを指します。要介護者や要支援者が、その人らしく生活を送れるよう、食事、入浴、排泄、着替えといった日常生活における基本的な動作を支援します。一つ一つ見ていきましょう。

まず、食事の介助は、ただ食べ物を口まで運ぶだけではありません。食べやすい大きさに切ったり、とろみをつけたりと、食べ物の状態を調整することも含まれます。さらに、適切な姿勢を保てるように支えたり、むせることを防ぐために注意深く見守ったりすることも重要です。利用者の食べ物の好みや、その日の体調に合わせて、きめ細やかな対応が必要です。

次に、入浴の介助は、利用者の身体を清潔に保つだけでなく、心身のリラックスを促す上でも大切な役割を果たします。洗髪、洗体、更衣の補助はもちろんのこと、浴室の温度や湿度を調整し、安全に入浴できる環境を整えることも重要です。滑り止めマットの設置や手すりの利用など、安全対策にも気を配り、転倒などの事故を防ぎます。また、利用者のプライバシーにも配慮し、安心して入浴できるよう努めます。

排泄の介助は、利用者の尊厳を尊重しながら、清潔で快適な排泄を支援することが大切です。トイレへの移動の補助、排泄物の処理、おむつの交換などを行います。排泄の状況を観察し、排泄リズムを把握することで、利用者の負担を軽減することに繋がります。また、おむつを使用する場合には、こまめに交換し、肌トラブルの予防に努めます。

最後に、着替えの介助は、利用者の身体状況に合わせた無理のない動作で、衣服の着脱を補助します。関節の動きや痛みなどに配慮しながら、着脱しやすい衣服を選択することも重要です。季節や気温に合わせた衣服の調整を行い、利用者が快適に過ごせるよう支援します。

これらの介助は、利用者一人ひとりの身体状況や生活環境、そして気持ちに寄り添いながら、個別に対応していくことが重要です。常に利用者とのコミュニケーションを大切にし、信頼関係を築くことで、より質の高い身体介護を提供することができます。

| 介護の種類 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 食事介助 | 食べ物を口まで運ぶ、食べやすい大きさに切ったりとろみをつけたりする、適切な姿勢を保てるように支える、むせることを防ぐ | 利用者の食べ物の好みや体調に合わせたきめ細やかな対応 |

| 入浴介助 | 洗髪、洗体、更衣の補助、浴室の温度や湿度調整、安全対策、プライバシーへの配慮 | 心身のリラックスを促す、安全に入浴できる環境を整える |

| 排泄介助 | トイレへの移動の補助、排泄物の処理、おむつの交換、排泄リズムの把握 | 利用者の尊厳を尊重、清潔で快適な排泄を支援、肌トラブルの予防 |

| 着替え介助 | 衣服の着脱の補助、着脱しやすい衣服の選択、季節や気温に合わせた衣服の調整 | 関節の動きや痛みなどに配慮 |

生活援助との違い

介護保険制度の中で提供されるサービスの一つに、「身体介護」と「生活援助」があります。どちらも利用者の自立を支援し、暮らしの質を高めることを目的としていますが、提供するサービスの内容は大きく異なります。その違いを正しく理解することで、利用者の状態に合わせた適切なサービス提供が可能になります。

身体介護とは、利用者の身体に直接触れて行う介護サービスを指します。具体的には、食事、入浴、排泄、更衣、移動などの介助が挙げられます。例えば、食事の介助では、食べ物を口まで運んだり、食べやすいように刻んだりといった支援を行います。入浴の介助では、洗髪や身体洗い、浴槽への出入りを支えます。また、排泄の介助では、トイレへの誘導や排泄物の処理、おむつの交換などを行います。更衣の介助は、衣服の着脱を支援するもので、移動の介助は、歩行や車いすでの移動を支えることを意味します。これらの介助は、利用者の身体機能の低下や病気などにより、日常生活動作が困難な場合に必要とされます。身体介護は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、丁寧に行うことが重要です。

一方、生活援助とは、利用者の身体には直接触れずに、日常生活の支援を行うサービスです。具体的には、調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取りなどが挙げられます。例えば、調理では、利用者の好みに合わせた食事の用意や後片付けを行います。洗濯では、衣類や寝具の洗濯、乾燥、整理整頓を行います。掃除では、居室の清掃やゴミ出しを行います。買い物では、食料品や日用品の購入を代行します。また、薬の受け取りでは、処方箋に基づいて薬局から薬を受け取ります。これらのサービスは、利用者の身体状況や生活環境に合わせて、必要な範囲で提供されます。生活援助は、利用者が可能な限り自立した生活を送れるよう、日常生活の負担を軽減することを目的としています。身体介護と生活援助は、状況に応じて組み合わせて提供される場合もあり、両者を適切に利用することで、より質の高い在宅生活を送ることが可能となります。

| サービス | 内容 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 身体介護 | 利用者の身体に直接触れて行う介護サービス | 食事、入浴、排泄、更衣、移動などの介助 ・食事:食べ物を口まで運ぶ、食べやすいように刻む ・入浴:洗髪、身体洗い、浴槽への出入りを支える ・排泄:トイレへの誘導、排泄物の処理、おむつの交換 ・更衣:衣服の着脱を支援 ・移動:歩行や車いすでの移動を支える |

利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、日常生活動作を支援 |

| 生活援助 | 利用者の身体には直接触れずに、日常生活の支援を行うサービス | 調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り ・調理:利用者の好みに合わせた食事の用意、後片付け ・洗濯:衣類や寝具の洗濯、乾燥、整理整頓 ・掃除:居室の清掃、ゴミ出し ・買い物:食料品や日用品の購入を代行 ・薬の受け取り:処方箋に基づいて薬局から薬を受け取る |

利用者が可能な限り自立した生活を送れるよう、日常生活の負担を軽減 |

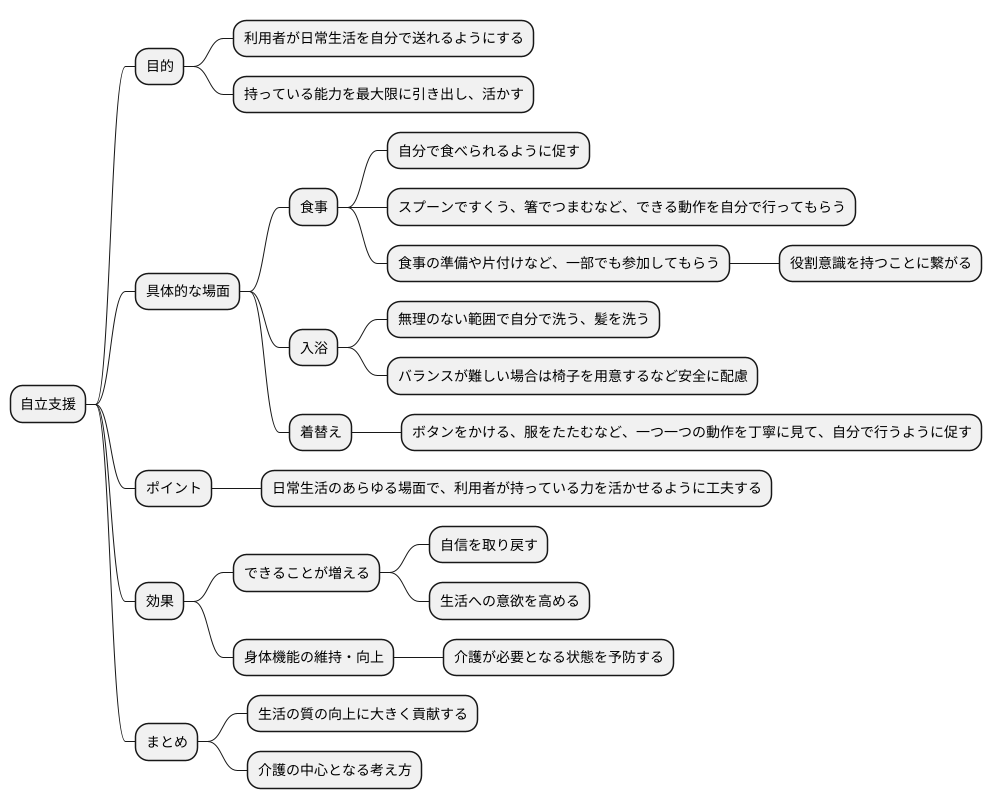

自立支援の重要性

自立支援は、介護において大変重要な位置を占めます。その目的は、利用者の方々が日常生活を自分自身で送れるよう、持っている力を最大限に引き出し、活かせるようにすることです。単に身の回りのことを手伝うだけでなく、その人ができることを増やし、自信を取り戻し、より豊かな生活を送れるようにお手伝いすることこそが、自立支援の真髄と言えるでしょう。

食事の場面を考えてみましょう。利用者の方がスプーンや箸を自分で持てるのであれば、食事をすべて手伝うのではなく、自分で食べられるように促すことが大切です。口まで運ぶのが難しい場合でも、食べ物をスプーンですくう、箸でつまむといった動作を自分で行ってもらうことで、残っている能力を活かすことができます。また、食事の準備や片付けなど、一部でも参加できる部分があれば、積極的に関わってもらうことで、役割意識を持つことにも繋がります。

入浴の場面でも同様です。自分で体を洗ったり、髪を洗ったりすることができるのであれば、無理のない範囲で自分で行ってもらうようにします。もし、バランスを取るのが難しい場合は、椅子を用意するなど、安全に配慮しながら自立を支援します。着替えも、ボタンをかける、服をたたむといった一つ一つの動作を丁寧に見て、できることは自分で行うように促します。

このように、日常生活のあらゆる場面で、利用者の方々が持っている力を活かせるように工夫することが、自立支援の大切なポイントです。そして、できることが増えることで、利用者の方々は自信を取り戻し、生活への意欲を高めることができます。さらに、身体機能の維持・向上にも繋がり、介護が必要となる状態を予防する効果も期待できます。自立支援は、利用者の方々の生活の質の向上に大きく貢献する、介護の中心となる考え方と言えるでしょう。

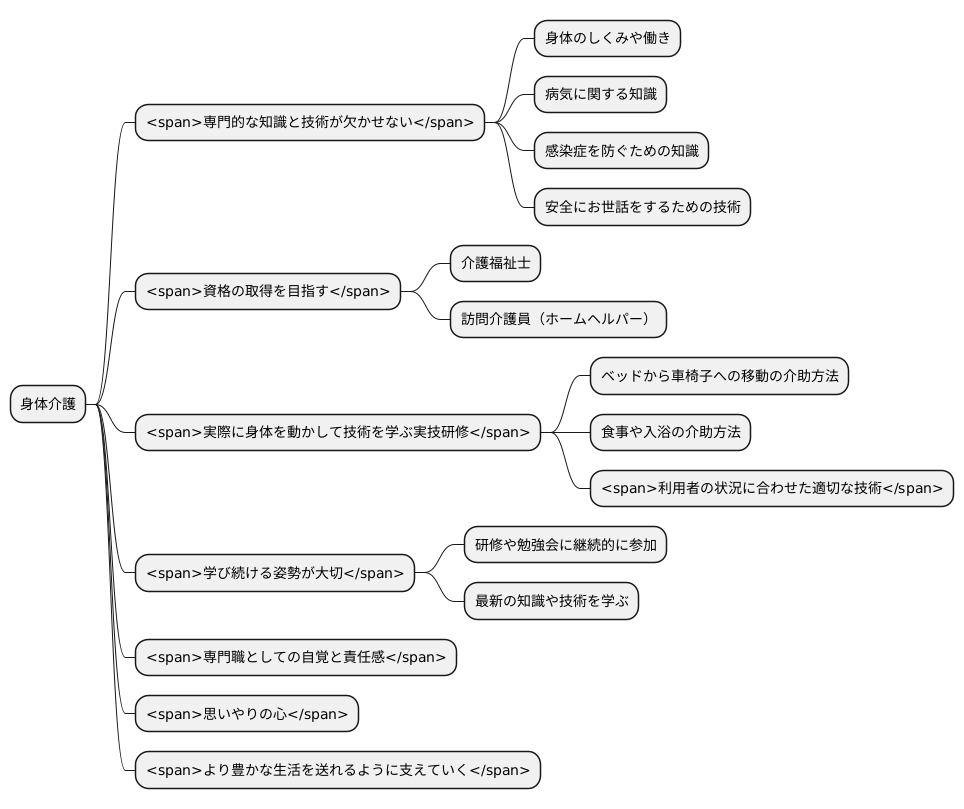

専門性と資格

人の身体に触れてお世話をする身体介護は、専門的な知識と技術が欠かせない仕事です。利用者の方の身体に触れるということは、それだけ責任も重大になります。身体のしくみや働き、病気に関する知識はもちろん、感染症を防ぐための知識も必要です。さらに、安全にお世話をするための技術も身につけなければなりません。これらの知識や技術を身につけるには、介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)といった資格の取得を目指すのが良いでしょう。

資格を取るための研修では、机の上での勉強だけでなく、実際に身体を動かして技術を学ぶ実技研修も含まれています。座学で学んだ知識を、実技で確認し、より実践的な技術を身につけることができます。例えば、ベッドから車椅子への移動の介助方法や、食事や入浴の介助方法など、利用者の状況に合わせた適切な技術を学びます。資格を取得したあとも、研修や勉強会に継続的に参加することで、常に最新の知識や技術を学ぶことができます。医療や介護の分野は常に進歩しているので、学び続ける姿勢が大切です。

身体介護は、人の生活に深く関わる仕事です。専門職としての自覚と責任感を持って仕事に取り組む必要があります。利用者の方のプライバシーを守り、安全で安心して生活を送れるように、思いやりの心を持って接することも重要です。常に学び続け、質の高い支援を提供することで、利用者の方々がより豊かな生活を送れるように支えていくことが、私たちの使命です。

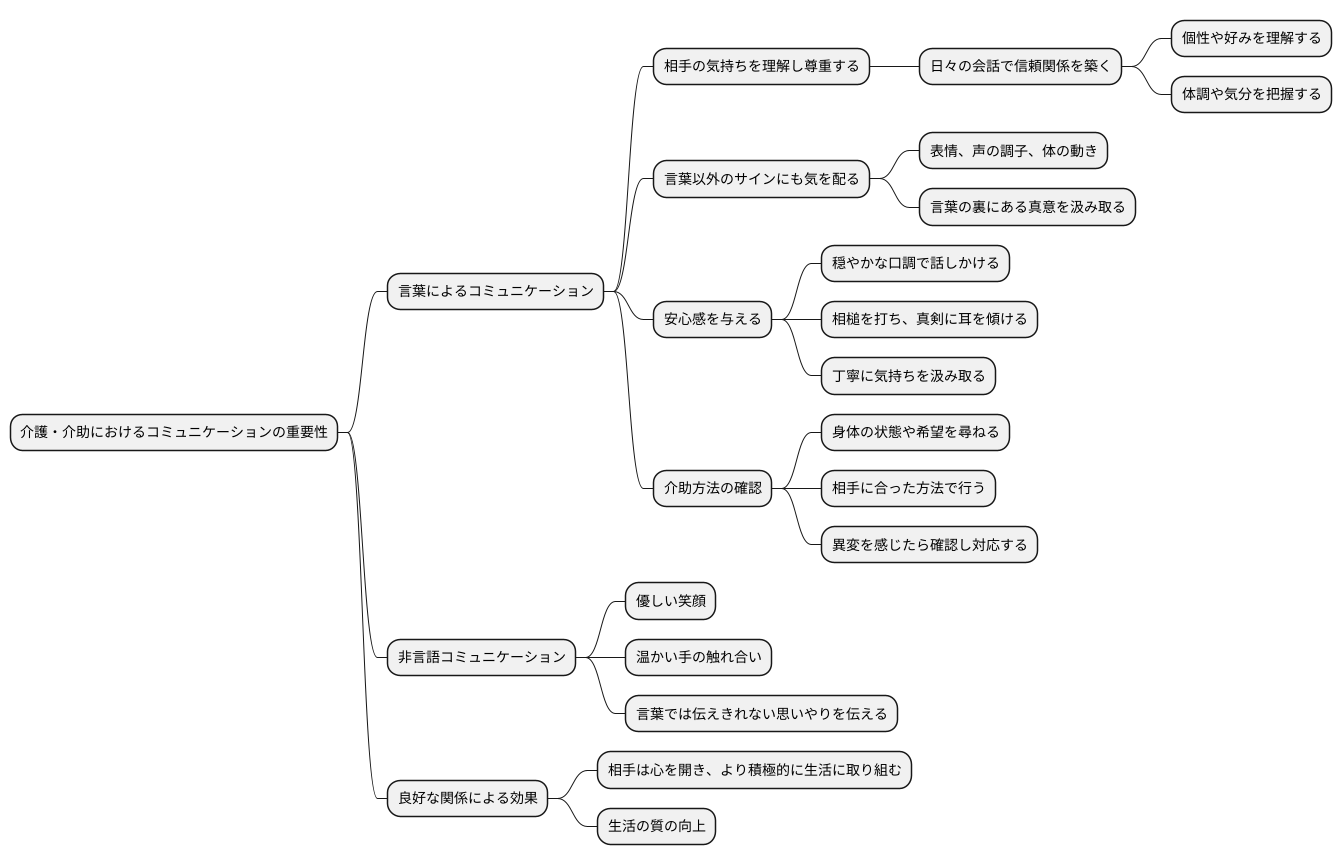

コミュニケーションの大切さ

人と人とのつながりにおいて、言葉のやり取りは欠かせないものです。特に、介護や介助の現場では、言葉を通じた気持ちの触れ合いが、より良い関係を築く土台となります。身体の介助を行う際、ただ作業的に行うのではなく、相手の方の気持ちを理解し、尊重することが大切です。

相手の方と信頼関係を築くためには、日々の何気ない会話が重要です。今日の体調や気分、好きな食べ物、過去の思い出など、様々な話題を通して、相手の方の個性や好みを理解するように努めましょう。また、表情や声の調子、体の動きなど、言葉以外のサインにも気を配り、相手の方が何を伝えようとしているのか、言葉の裏にある真意を汲み取ろうとする姿勢が大切です。

身体の介助が必要な方は、自分の気持ちをうまく言葉にできないもどかしさや、他人に頼らなければならないことへの不安を抱えている場合があります。そのような気持ちを丁寧に汲み取り、安心感を与えられるよう、穏やかな口調で話しかけ、相槌を打ち、真剣に耳を傾けることが大切です。

介助を行う際には、身体の状態や希望を丁寧に尋ね、その方に合った方法で行うよう心がけましょう。一方的に決めつけたり、自分のやり方を押し付けるのではなく、常に相手の方の気持ちを尊重することが大切です。また、介助中に何か異変を感じた場合は、すぐに確認し、必要に応じて対応しましょう。

言葉によるコミュニケーションだけでなく、優しい笑顔や温かい手の触れ合いも、相手に安心感を与える大切な要素です。これらの非言語コミュニケーションを効果的に活用することで、言葉では伝えきれない思いやりを伝えることができます。良好な関係を築くことで、相手の方は心を開き、より積極的に生活に取り組むことができるようになります。そして、その方の生活の質の向上につながるのです。