閉じこもりを防ぎ、元気に過ごしましょう

介護を学びたい

先生、『閉じこもり症候群』って、家の中に閉じこもりがちになることでしょ?それって介護が必要な高齢者によくあることですか?

介護の研究家

そうだね。高齢者に限らず、病気やけがをした人にも起こりうるけれど、特に高齢者の場合は、体や心の機能が低下しやすいため、『閉じこもり症候群』になるリスクが高いと言えるね。

介護を学びたい

なるほど。でも、『閉じこもり』と『閉じこもり症候群』って何が違うんですか?

介護の研究家

単なる『閉じこもり』は一時的なものが多いけれど、『閉じこもり症候群』は、閉じこもりが常態化して、筋力の低下や認知機能の低下、うつ状態など、心身に様々な悪影響が出てしまう状態を指すんだ。介護や介助が必要になる場合も多いんだよ。

閉じこもり症候群とは。

「介護」と「介助」について説明します。今回は「閉じこもり症候群」についてです。閉じこもり症候群とは、家に閉じこもることが当たり前になってしまうことです。すると、筋力など体の機能が衰えてしまいます。

閉じこもりの現状

近年、高齢者の間で、家にこもりがちになることが増えています。これは「閉じこもり」と呼ばれる状態で、外に出る機会が減り、人とのつながりも少なくなってしまうことを指します。厚生労働省の調べでは、65歳以上の高齢者のうち、およそ10人に1人が閉じこもりがちだとされています。

閉じこもりは、体の機能の衰え、頭の働きの衰え、心の不調など、様々な良くない影響を与える可能性があります。例えば、外に出る機会が減ると、体を動かすことが少なくなり、筋肉が弱くなったり、転びやすくなったりします。また、人との交流が減ると、頭を使う機会が少なくなり、もの忘れがひどくなる可能性も指摘されています。さらに、孤独を感じたり、気持ちが落ち込んだりするなど、心の健康にも影響を与える可能性があります。

閉じこもりは、高齢者の健康寿命を縮める大きな原因の一つと考えられています。閉じこもりを防ぐためには、日頃から散歩や体操などの軽い運動を心がけ、地域活動やボランティアなどに参加して人との交流を持つことが大切です。また、家族や友人、近所の人とのコミュニケーションを大切にし、趣味や楽しみを持つことも重要です。

もし、閉じこもりがちな高齢者の方が身近にいたら、積極的に声をかけて話を聞いたり、一緒に外出したりするなど、温かく見守り、支えていくことが大切です。また、必要に応じて、地域包括支援センターや高齢者相談センターなどの専門機関に相談することも考えてみましょう。閉じこもりは、早期に適切な対応をすることで、改善できる可能性があります。高齢者が健康でいきいきとした生活を送れるよう、社会全体で支えていくことが重要です。

| 閉じこもりの現状 | 高齢者の約10人に1人が閉じこもりがち |

|---|---|

| 閉じこもりの影響 |

|

| 閉じこもりの予防 |

|

| 閉じこもりの対策 |

|

閉じこもりの原因

高齢者が家に閉じこもってしまう原因は多岐にわたりますが、身体的な衰えは大きな要因の一つです。歳を重ねるにつれて、足腰の筋力が低下したり、関節の動きが悪くなったりすることで、歩くことが困難になります。また、視力や聴力の低下も外出への不安を増大させ、億劫に感じてしまう原因となります。階段の上り下りや長い距離の歩行が難しくなり、次第に外出を避けるようになり、閉じこもりがちになってしまうのです。

生活環境における大きな変化も、閉じこもりのきっかけになり得ます。例えば、長年連れ添った配偶者を亡くしたり、子どもが独立して家から出て行ったりすると、生活に大きな空白が生じ、孤独感が強まります。これまで外出の目的としていた冠婚葬祭や地域活動への参加も減少し、誰とも会話をしない日が続くなど、社会的なつながりが希薄になることで、さらに外出への意欲が低下し、閉じこもりにつながることが少なくありません。

病気や怪我も閉じこもりの原因となります。骨折や脳卒中など、大きな怪我や病気をすると、入院や自宅療養が必要になり、長期間外出が制限されることがあります。治療が完了した後も、後遺症が残ったり、再発への不安から外出を控えるようになり、閉じこもりの状態が続いてしまうことがあります。

身体的な要因だけでなく、精神的な要因も閉じこもりに大きく影響します。うつ病などの気分の落ち込みが続く病気や、強い不安を感じる病気にかかると、外出に対して過剰な恐怖や不安を感じてしまうことがあります。人混みを避けるようになり、次第に家から出ることが難しくなり、閉じこもりがちになってしまうのです。

このように、閉じこもりの原因は複雑に絡み合っていることが多く、それぞれの状況に合わせた適切な対応が必要となります。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 身体的な衰え | 足腰の筋力低下、関節の動きが悪くなる、視力や聴力の低下により、外出が困難になる。階段の上り下りや長い距離の歩行が難しくなり、外出を避けるようになる。 |

| 社会的なつながりの希薄化 | 配偶者の死別、子供の独立、冠婚葬祭や地域活動への参加減少などにより、孤独感が強まり、外出への意欲が低下する。 |

| 病気や怪我 | 骨折や脳卒中などにより、入院や自宅療養が必要になり、外出が制限される。後遺症や再発への不安から外出を控えるようになる。 |

| 精神的な要因 | うつ病や不安障害などにより、外出に対して過剰な恐怖や不安を感じ、人混みを避けるようになり、外出が困難になる。 |

閉じこもりの予防

家に閉じこもりがちな状態を避けるには、日頃から体を動かす習慣を身につけることが大切です。無理のない範囲で軽い運動や散歩などを続けることで、筋力や体力の低下を防ぎ、外に出る機会を増やすことに繋がります。たとえば、近所の公園まで散歩したり、家の中で軽いストレッチや体操をするのも良いでしょう。ラジオ体操なども手軽でおすすめです。

地域社会との繋がりを大切にすることも、閉じこもり予防に効果的です。地域の活動に参加したり、友人や知人と交流を持つことで、社会との繋がりを維持できます。例えば、地域のサークル活動に参加したり、公民館で行われるイベントに参加するのも良いでしょう。また、友人や知人を家に招いてお茶をしたり、一緒に買い物に出かけるのも良い刺激になります。高齢者施設や地域の集会所などが主催するイベントなども、積極的に参加してみると良いでしょう。

趣味や興味のある活動に積極的に取り組むことも重要です。夢中になれるものがあると、生活に張りが出て、外出の機会も自然と増えます。例えば、絵を描くこと、読書、音楽鑑賞、ガーデニング、料理など、自分が楽しめる活動を見つけてみましょう。地域のカルチャースクールに通ったり、趣味のサークルに参加するのも良いでしょう。新しい趣味に挑戦してみることで、新たな人との出会いも期待できます。

バランスの取れた食事を心がけることも、健康を維持し、閉じこもりを予防する上で欠かせません。肉や魚、野菜、果物など、様々な食品をバランス良く摂取することで、必要な栄養素を補給し、健康な体を維持しましょう。また、水分補給も大切です。こまめに水分を摂ることで、脱水症状を防ぎ、体調を整えることができます。規則正しい食生活を送ることは、心身の健康維持に繋がり、閉じこもり予防にも効果的です。

| 閉じこもり予防のポイント | 具体的な行動 |

|---|---|

| 体を動かす習慣を身につける | 軽い運動、散歩、ストレッチ、体操、ラジオ体操 |

| 地域社会との繋がりを大切にする | 地域の活動への参加、友人・知人との交流、高齢者施設や地域の集会所のイベント参加 |

| 趣味や興味のある活動に取り組む | 絵を描く、読書、音楽鑑賞、ガーデニング、料理、カルチャースクール、趣味のサークル |

| バランスの取れた食事を心がける | 肉、魚、野菜、果物など様々な食品の摂取、こまめな水分補給 |

閉じこもりからの脱却

家の中に閉じこもりがちな状態から抜け出すには、まず何よりも、無理のない範囲で少しずつ行動を起こすことが肝心です。焦って急に活動範囲を広げようとせず、自分のペースでゆっくりと進めていきましょう。例えば、家の近くを少し散歩してみたり、近所の商店へ買い物に行ってみたり、短い時間でも外に出てみる習慣をつけるところから始めてみましょう。

一人きりで抱え込まずに、家族や友人、あるいは地域包括支援センターのような相談窓口に話を聞いてもらうことも大きな助けになります。周りの人に今の気持ちを話したり、これからどうしたいかを相談したりすることで、気持ちの整理ができ、前向きな一歩を踏み出すきっかけが掴めるかもしれません。信頼できる人に話を聞いてもらうだけで、気持ちが軽くなることもあります。

また、地域で提供されているデイサービスや訪問介護といったサービスを利用することも考えてみましょう。デイサービスでは、他の利用者の方々と交流したり、レクリエーションに参加したりすることで、社会とのつながりを再構築する良い機会となります。訪問介護では、自宅で専門家による日常生活の支援を受けながら、心身の健康を維持していくことができます。

閉じこもりがちな状態から抜け出すためには、周囲の理解とサポートが不可欠です。家族や友人、支援機関などと積極的に関わり、協力を得ながら、少しずつ社会とのつながりを広げていきましょう。焦らず、自分のペースで、一歩ずつ進んでいくことが大切です。そして、何よりも大切なのは、自分自身を大切にすることです。無理をせず、ゆっくりと、明るい未来に向けて進んでいきましょう。

| 閉じこもりからの脱却方法 | 具体的な行動 | メリット |

|---|---|---|

| 無理なく行動範囲を広げる | ・家の近くを散歩する ・近所の商店へ買い物に行く ・短い時間でも外に出てみる |

・自分のペースで進められる ・外に出る習慣をつける |

| 相談する | ・家族や友人に話す ・地域包括支援センターなどに相談する |

・気持ちの整理ができる ・前向きになれる ・気持ちが軽くなる |

| サービスを利用する | ・デイサービス ・訪問介護 |

・社会とのつながりを再構築できる ・心身の健康を維持できる |

| 周囲の理解とサポートを得る | ・家族や友人、支援機関と関わる ・協力を得ながら社会とのつながりを広げる |

・焦らず進められる ・自分自身を大切にできる |

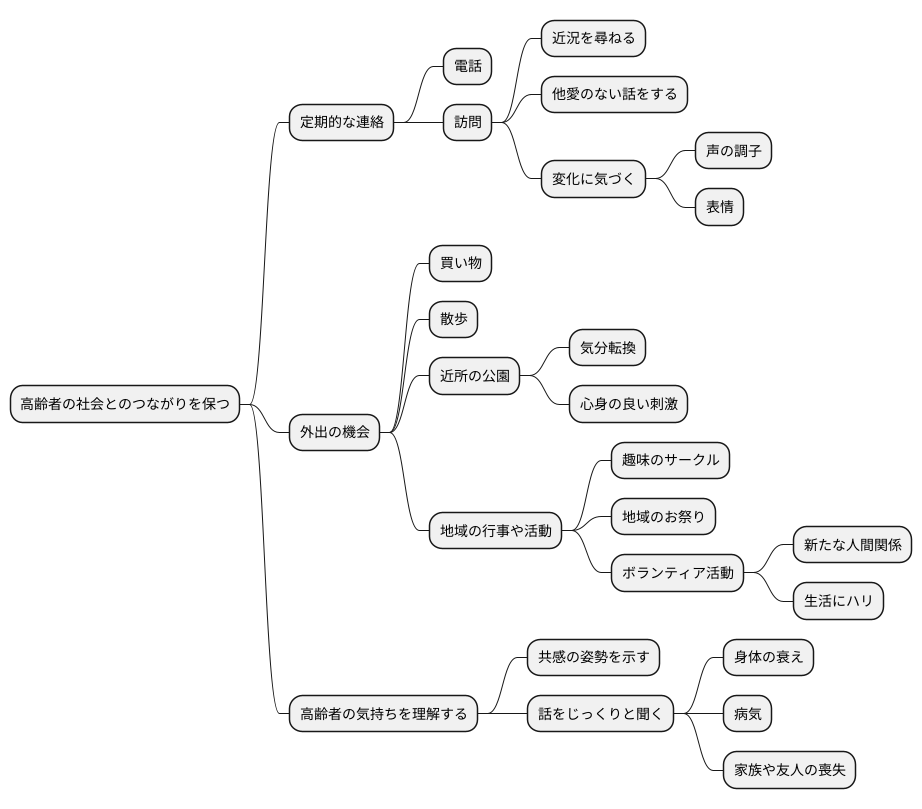

周りの人の役割

高齢者の社会とのつながりが薄れて家にこもりがちになってしまうことは、心身の健康に影響を及ぼすことがあります。周囲の人々の積極的な関わりが、閉じこもりからの脱却を促し、生き生きとした生活を取り戻す力となります。

まず、定期的な連絡を心がけましょう。電話や訪問を通して、近況を尋ねたり、他愛のない話をするだけでも、孤独感を和らげることができます。顔を見て話すことで、変化にも気づきやすくなります。声の調子や表情から、普段と異なる様子を感じ取ったら、じっくりと話を聞いてみましょう。

外出の機会を作ることも重要です。買い物や散歩、近所の公園への付き添いなど、負担にならない範囲で一緒に外出することで、気分転換になり、心身ともに良い刺激となります。ただし、高齢者の体調や気持ちに配慮し、無理強いは禁物です。本人が楽しめることを中心に、ゆっくりと時間を過ごせるように心がけましょう。

地域の行事や活動への参加を促すのも良いでしょう。高齢者が興味を持ちそうな趣味のサークルや、地域のお祭り、ボランティア活動など、社会との接点を増やす機会を提供することで、新たな人間関係を築き、生活にハリが出ることもあります。一緒に参加することで、より安心して出かけられるようになり、楽しみも共有できます。

そして何より大切なのは、高齢者の気持ちを理解しようと努めることです。閉じこもりがちな背景には、身体の衰えや病気、家族や友人の喪失など、様々な理由が考えられます。話をじっくりと聞き、共感の姿勢を示すことで、高齢者の心は軽くなり、前向きな気持ちを取り戻すきっかけとなるでしょう。周囲の温かい支えが、閉じこもりからの脱却を後押しし、心豊かな生活を送る力となるのです。

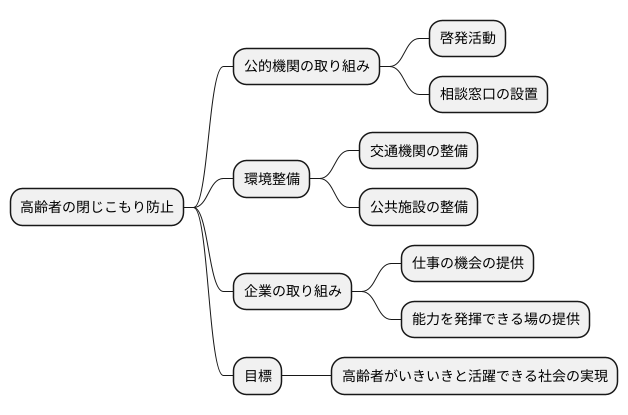

社会全体の取り組み

高齢者の閉じこもりは、個人だけの問題ではなく、社会全体で解決していくべき大切な課題です。地域社会全体で高齢者を支える仕組みを作っていくことが必要です。

まず、市町村や地域包括支援センターといった公的機関は、閉じこもりを防ぐための様々な活動を行っています。例えば、閉じこもりの危険性について広く知らせるための啓発活動や、悩みに寄り添い相談に応じる窓口の設置などです。こういった公的機関の活動を積極的に利用することで、地域全体で閉じこもりを防ぐことに繋がります。

高齢者が気軽に外に出かけられる環境を作ることも重要です。例えば、電車やバスといった交通機関を、誰もが使いやすいように整備したり、公民館や図書館などの公共施設をより利用しやすいように整えたりすることで、高齢者が安心して外出できるようになります。こうした環境整備は、閉じこもりを防ぐことに繋がります。

企業もまた、高齢者が社会に参加しやすいように様々な活動をしています。例えば、高齢者を対象とした仕事の機会を作ったり、高齢者が能力を発揮できる場所を提供したりしています。

このように、社会全体で高齢者の社会参加を支えていくことで、閉じこもりを防ぎ、高齢者がいきいきと活躍できる社会を実現できるでしょう。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、一人ひとりができることを考え、行動していくことが大切です。