介護予防で健康寿命を延ばそう

介護を学びたい

先生、『新予防給付』って、よく耳にするんですけど、具体的にどういうものなんですか?

介護の研究家

良い質問だね。簡単に言うと、高齢者が要介護状態になるのを防ぐためのサービスのことだよ。地域包括支援センターが一人ひとりに合ったプランを作って、それに基づいて筋力トレーニングや口のケアなどを受けることができるんだ。

介護を学びたい

へえー。それは、介護が必要になってから受けるサービスとは違うんですか?

介護の研究家

そうだよ。介護が必要になってから受けるのは『介護保険サービス』。『新予防給付』は、まだ介護が必要になる前の人、特に要支援1や要支援2と認定された人が、介護が必要にならないようにするためのサービスなんだ。2006年からは、それまでの『要支援』が『要支援1』と『要支援2』に分けられたんだよ。

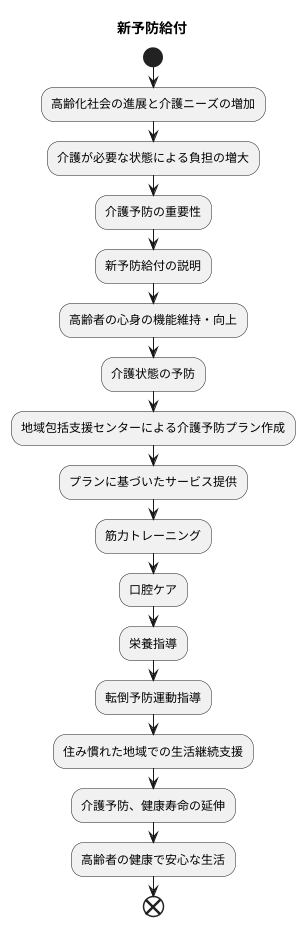

新予防給付とは。

『新しい予防のサービス』と言う言葉について説明します。これは、地域包括支援センターが作る、介護が必要にならないようにするための計画に基づいたものです。具体的には、筋肉を鍛える運動や口の中のケアなどを通して、介護が必要な状態になるのを防ぎます。必要な予防のためのサービスを受けることができます。ちなみに、2006年からは、それまで『要支援』と呼ばれていたものが『要支援1』と『要支援2』に変わりました。

はじめに

近ごろ、私たちの社会はますます高齢化が進み、介護を必要とする方が増えていることが心配されています。介護が必要な状態になると、毎日の暮らしに大きな支障が出てくるだけでなく、ご本人やご家族の心や生活にも大きな負担がかかります。そのため、介護が必要な状態になる前に、そうならないようにするための取り組みや、健康な状態で過ごせる期間を延ばすための取り組みが、ますます大切になっています。

この取り組みの大切な柱の一つとして、「新予防給付」というものがあります。このブログ記事では、この「新予防給付」について詳しく説明します。「新予防給付」とは、年を重ねた方の心と体の働きを保ち、より良くしていくことで、介護が必要な状態にならないようにするためのサービスです。

具体的には、地域にある「地域包括支援センター」というところが、一人ひとりに合った「介護予防プラン」を作成します。そして、このプランに基づいて様々なサービスが提供されます。例えば、筋肉を強くするための運動や、お口の中の健康を保つためのケアなどが行われます。また、栄養のバランスが良い食事の指導や、転倒しないようにするための運動指導なども含まれます。

これらのサービスは、住み慣れた地域で、高齢の方が自分の力で生活を続けられるように支援することを目的としています。そして、最終的には介護が必要な状態になるのを防ぎ、健康な状態で生活できる期間を延ばすことを目指しています。新予防給付を受けることで、高齢者の方々は、より元気に、そして安心して毎日を過ごすことができるようになります。

新予防給付の目的

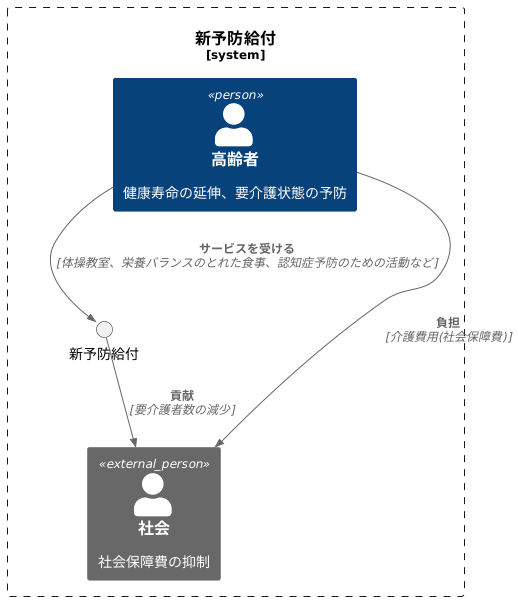

高齢化が進む中で、いかに健康寿命を延ばし、要介護状態になるのを防ぐかは、私たちが抱える大きな課題です。それを解決するために導入されたのが、新予防給付です。この制度の目的は、高齢者が要介護状態に移行することを予防し、健康な状態で過ごせる期間、つまり健康寿命を延ばすことにあります。

人は年を重ねると、どうしても体の機能が衰えてきます。また、病気や怪我をする可能性も高まります。これらの要因が重なり、要介護状態になってしまうのです。新予防給付は、このような事態を防ぐために、高齢者一人ひとりの状態に合わせたサービスを提供します。具体的には、運動機能の維持・向上のための体操教室や、栄養バランスのとれた食事の提供、また、認知症予防のための趣味活動や交流の場の提供などが行われます。これらのサービスを通じて、高齢者の心身の健康を保ち、自立した生活を支えることを目指しています。

新予防給付は、高齢者個人にとってだけでなく、社会全体にとっても大きなメリットがあります。介護が必要な人が増えると、介護にかかる費用、つまり社会保障費の負担も増大します。新予防給付を通じて要介護状態になる方を減らすことができれば、この社会保障費の増加を抑えることに繋がります。つまり、高齢者が健康で自立した生活を送れる期間を延ばすことは、社会保障制度を将来にわたって維持していくために不可欠なのです。新予防給付は、高齢者の生活の質の向上と、社会保障制度の持続可能性確保の両方に貢献する、重要な制度と言えるでしょう。

サービス内容

地域包括支援センターでは、皆様に合った介護予防プランを作成し、新たな予防給付でご利用いただける様々なサービスをご提供しています。プラン作成にあたっては、皆様のご希望を尊重するのはもちろんのこと、身体の状態、生活環境、ご家族の状況なども丁寧に伺いながら、最適なサービス内容を検討いたします。

ご提供するサービスの例として、身体機能の維持・向上を目指す筋力トレーニングやストレッチがあります。これらの運動は、体の柔軟性を高め、筋力を強化することで、転倒の予防につながります。また、日常生活で必要な動作をスムーズに行えるようになるため、自立した生活の継続を支援します。

さらに、お口の健康を守るための口腔ケアも提供しています。口腔ケアは、歯周病や虫歯の予防だけでなく、誤嚥性肺炎などの病気の予防にも効果的です。健康寿命を延ばし、より長く元気に過ごせるようサポートいたします。

バランスの良い食事を摂るための栄養指導も実施しています。管理栄養士などの専門家が、個々の状況に合わせた食生活のアドバイスを行い、健康維持を支援します。また、認知症の予防を目的とした活動も提供しています。脳の活性化を促すゲームや、地域との交流を通して、認知症の進行を遅らせ、より良い生活を送れるようお手伝いします。

これらのサービスは、通所型の施設で他の利用者様と一緒に受けることも、ご自宅に訪問して個別で受けることも可能です。ご自身の状況や好みに合わせて、無理なく続けられる方法をお選びいただけますので、お気軽にご相談ください。

| サービス内容 | 目的 | 効果 | 提供形態 |

|---|---|---|---|

| 筋力トレーニング、ストレッチ | 身体機能の維持・向上 | 転倒予防、自立した生活の継続 | 通所型施設、自宅訪問 |

| 口腔ケア | お口の健康を守る | 歯周病・虫歯・誤嚥性肺炎などの病気の予防 | 通所型施設、自宅訪問 |

| 栄養指導 | バランスの良い食事 | 健康維持 | 通所型施設、自宅訪問 |

| 認知症予防活動 | 認知症の予防 | 認知症の進行を遅らせる | 通所型施設、自宅訪問 |

利用方法

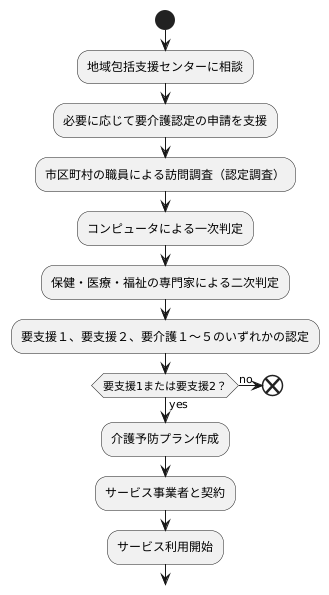

介護予防給付を利用するには、まずお住まいの市区町村にある地域包括支援センターにご相談ください。地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを支えるための様々な相談窓口として機能しており、介護に関する困りごとや悩みに対して、専門の職員が親身になって対応します。

相談内容は、例えば、最近物忘れが気になる、家事をするのが大変になってきた、一人暮らしが不安など、些細なことでも構いません。センターの職員は、現在の状況や困っていることについて詳しくお話を伺い、必要に応じて要介護認定の申請をお手伝いします。

要介護認定を受けるためには、市区町村の職員による訪問調査(認定調査)を受けなければなりません。調査員は、心身の状態や日常生活の自立度などについて、様々な質問を行います。この調査結果に基づいて、コンピュータによる一次判定と、保健・医療・福祉の専門家による二次判定が行われ、要支援1、要支援2、要介護1~5のいずれかの認定が下されます。

介護予防給付の対象となるのは、要支援1または要支援2と認定された方です。認定を受けると、地域包括支援センターの職員がご本人やご家族と相談しながら、どのようなサービスを利用したいか、どのくらいの頻度で利用したいかなどを具体的に盛り込んだ介護予防プランを作成します。このプランに基づいて、サービスを提供してくれる事業者と契約を結び、サービスの利用を開始することになります。

利用料金は、サービスの種類や利用回数、所得に応じて異なります。費用の負担が心配な方は、地域包括支援センターの職員にご相談ください。費用の軽減制度などについて、詳しくご説明いたします。

要支援の変更点

平成十八年の介護保険制度の改正によって、それまでの「要支援」という区分が「要支援1」と「要支援2」の二つに分けられました。この変更は、介護を必要とするかもしれない状態にある高齢の方々の状況をより詳しく把握し、一人ひとりの状態に合った適切なサービスを提供するために行われました。

「要支援1」は、日常生活を送る上で少しだけ手助けが必要な方が対象です。例えば、家事の一部や外出の際に少し介助が必要な程度です。杖や歩行器などを使って自立した生活を送ることを目指します。

一方、「要支援2」は、「要支援1」よりも日常生活に手助けが必要な場面が多い方が対象です。家事のほとんどや、入浴、着替えなどに介助が必要となる場合も含まれます。「要支援1」と比べると、自立した生活を送るための支援の度合いが高くなります。

新たに設けられた予防給付というサービスは、この「要支援1」と「要支援2」に認定された方が利用できます。利用できるサービスの種類や量も、要支援1と要支援2で異なります。例えば、「要支援2」の方には、「要支援1」の方よりも多くのサービスが利用できる場合があります。

このように「要支援」を二つに区分したことで、より適切なサービスの提供が可能になり、介護が必要となることを防ぐための効果的な取り組みへと繋がることが期待されています。また、利用している方の状態が変化した場合にも、柔軟にサービスの内容を見直すことができるため、一人ひとりの状況に合わせた、より丁寧な支援体制が作られています。

| 区分 | 状態 | サービス | 目的 |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 日常生活で少しだけ手助けが必要な方 (例: 家事の一部、外出時の介助) | 予防給付 (要支援2より少ない) | 杖や歩行器などを使って自立した生活を送ることを目指す |

| 要支援2 | 日常生活で要支援1よりも手助けが必要な場面が多い方 (例: 家事のほとんど、入浴、着替え) | 予防給付 (要支援1より多い) | 自立した生活を送るための支援 (要支援1より度合いが高い) |

まとめ

歳を重ねても、住み慣れた場所で、自分の力で生活していくことは、誰もが願うことです。そのための力強い味方となるのが、介護予防給付です。この制度は、高齢者の皆様が健康寿命を延ばし、自立した生活を長く続けられるよう支援することを目的としています。

介護予防給付では、筋力トレーニングやストレッチなどの運動器機能向上、栄養改善のための食事指導、口腔機能の維持・向上のための口腔ケアなど、様々なサービスが提供されています。これらのサービスは、要介護状態になることを予防し、健康の維持・増進に役立ちます。

利用にあたっては、まず、お住まいの地域の包括支援センターにご相談ください。センターの専門職員が、心身の状態や生活状況を詳しくお聞きし、適切なサービス内容や利用方法をご案内します。

平成18年の制度改正で、要支援状態の区分が細分化され、一人ひとりの状態に合わせた、よりきめ細やかなサービス提供が可能になりました。以前は要支援1、要支援2と分けられていたものが、要支援1と要支援2をさらに2つに分け、要支援1a、要支援1b、要支援2a、要支援2bの4区分となり、状態像の似た利用者ごとに適切なサービスが受けやすくなりました。

高齢化が進む中で、介護予防給付の役割はますます重要になっています。介護が必要な状態になる前に、適切な予防を行うことで、健康で充実した生活を送る期間を長く保つことができるだけでなく、介護にかかる費用や負担を軽減することにも繋がります。ご自身やご家族が、少しでも要介護状態になる可能性を感じたら、一人で悩まず、まずは地域包括支援センターにご相談ください。専門職員が親身になってお話を伺い、安心してサービスを利用できるようお手伝いします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 高齢者の健康寿命延伸と自立した生活の支援 |

| サービス内容 | 運動器機能向上、栄養改善、口腔ケアなど |

| 利用相談先 | 地域包括支援センター |

| 制度改正(平成18年) | 要支援状態の区分細分化 (要支援1a, 1b, 2a, 2b) |

| メリット | 健康寿命の延伸、介護費用・負担の軽減 |