看護小規模多機能型居宅介護:安心の在宅ケア

介護を学びたい

先生、「複合型サービス」ってよく聞くんですけど、何なのかよくわからないんです。教えてください。

介護の研究家

そうだね。「複合型サービス」は、今は「看護小規模多機能型居宅介護」と呼ばれるサービスで、簡単に言うと「通い」「泊まり」「訪問看護」を組み合わせて利用できるサービスのことだよ。特に医療的なケアが必要な人向けなんだ。

介護を学びたい

なるほど。複数のサービスをまとめて受けられるんですね。便利そうですけど、デメリットはありますか?

介護の研究家

いい質問だね。利用料金は介護度で決まっているから使いすぎの心配はないけど、人手が足りなくて希望通りにサービスを受けられないかもしれないことと、サービスごとに事業所を選べないという点がデメリットと言えるかな。

複合型サービスとは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連したサービスの一つに、「複合型サービス」というものがあります。このサービスは2012年に始まり、現在は「看護小規模多機能型居宅介護」という名前に変わっています。このサービスの特徴は、「通い」「泊まり」「訪問看護」といった複数のサービスを組み合わせて利用できることです。特に、医療的な処置が必要な方にも対応できるように、訪問看護の提供体制が整えられています。利用料金は介護の程度に応じて毎月定額となっているため、たくさんサービスを利用する場合でも、費用面で安心して利用できます。一方で、人手不足のために、希望通りのサービスを受けられない可能性や、サービスの種類ごとに事業所を選べないといった欠点もあります。

在宅介護の新しい形

年を重ねても住み慣れた我が家で、穏やかに暮らしたい。誰もが願うこの想いを叶えるために、様々な在宅介護サービスが生まれています。高齢化が進む中で、そのニーズはますます高まり、よりきめ細やかな支援が求められています。

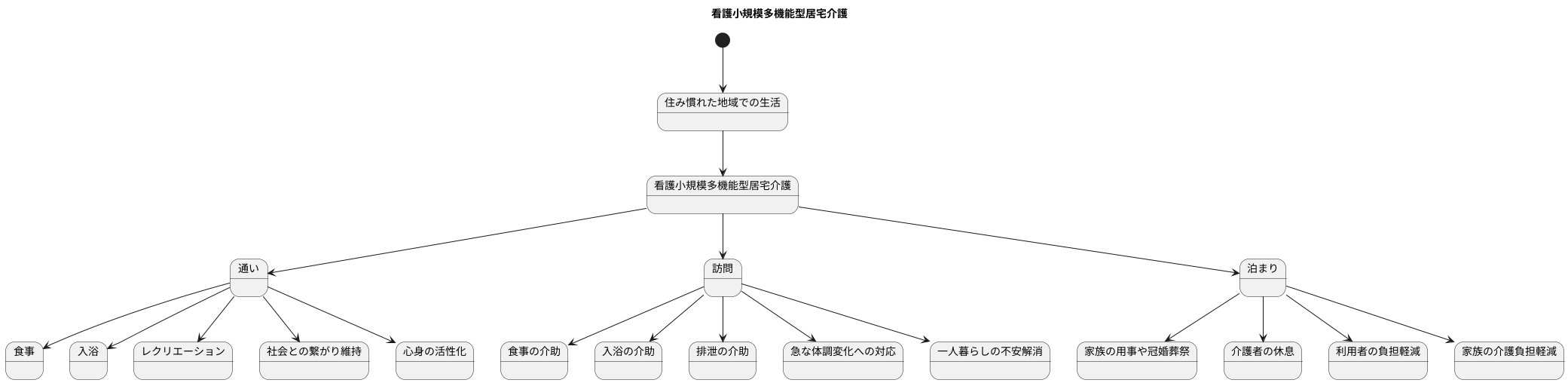

数ある在宅サービスの中でも、近年注目を集めているのが「看護小規模多機能型居宅介護」です。以前は「複合型サービス」と呼ばれていたこのサービスは、2012年に誕生しました。住み慣れた地域で、その人らしい生活を続けられるよう、様々な支援を一つにまとめて提供する点が大きな特徴です。「通い」を中心として、状況に応じて「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせ、柔軟に対応します。

「通い」のサービスでは、日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどに参加できます。他の利用者との交流を通して社会との繋がりを維持し、心身の活性化を図ることが期待できます。

「訪問」のサービスは、自宅に訪問し、食事や入浴、排泄の介助などを行います。急な体調の変化や一人暮らしで不安を抱える方にとって、心強い支えとなります。

「泊まり」のサービスでは、短期間、施設に宿泊することができます。家族の用事や冠婚葬祭、介護者の休息など、様々な場面で利用できます。自宅での生活を継続しながら、必要な時に必要な支援を受けることができるため、利用者の負担を軽減し、家族の介護負担も軽減することができます。

このように、「看護小規模多機能型居宅介護」は、利用者の状況に合わせて柔軟にサービスを提供することで、住み慣れた地域での生活を支えています。在宅介護の新しい形として、今後ますますその重要性が増していくと考えられます。

三つのサービスを一つに

看護小規模多機能型居宅介護は、「通い」「泊まり」「訪問看護」という三つのサービスを一つにまとめた画期的な介護の形です。

まず、「通い」サービスについてご説明します。これは、日中に施設へ通い、他の利用者の方々と交流したり、様々な活動に参加したりするものです。共同で食事をしたり、体操をしたり、趣味の活動をしたりすることで、心身ともに元気に過ごすことができます。

次に、「泊まり」サービスについてです。これは、自宅での生活に不安がある場合に、施設に宿泊できるサービスです。夜間だけでなく、週末の宿泊も可能です。自宅での生活を続けながらも、必要な時に安心して宿泊できるため、利用者の方やご家族にとって大きな安心材料となります。

最後に、「訪問看護」サービスについてです。看護師がご自宅を訪問し、健康状態の確認や医療処置を行います。日常的な健康管理はもちろんのこと、体調の変化にも迅速に対応できるため、医療的なケアが必要な方でも安心して利用できます。

これらの三つのサービスを一つの事業所が提供することが、看護小規模多機能型居宅介護の最大のメリットです。複数の事業所と連絡を取り合う必要がなく、手続きも簡素化されます。サービス内容も利用者の状態に合わせて柔軟に変更できるため、変化する状態にもスムーズに対応できます。それぞれのサービスをバラバラに利用するよりも、費用を抑えることができる場合もあります。

利用料金の安心感

介護が必要な状態になると、どうしても気になるのが費用面です。特に、病状が変化しやすい方や、医療行為を必要とする方は、どのようなサービスをどれくらい利用することになるのか予想が難しく、費用面で不安を抱える方も少なくありません。看護小規模多機能型居宅介護は、そんな不安を解消してくれる仕組みになっています。

このサービスの大きな特徴は、利用料金が月額定額制であることです。利用者の介護度に応じて利用料金が決まっており、その範囲内であれば、通い、泊まり、訪問といった様々なサービスを自由に組み合わせて利用できます。つまり、状態が悪化してサービスの利用回数が増えたとしても、追加料金を支払う必要がないのです。これは、利用者本人だけでなく、ご家族にとっても大きな安心感につながります。

月額定額制のメリットは、家計管理のしやすさにもあります。毎月一定の金額を支払うため、支出を予測しやすく、家計のやりくりがスムーズになります。医療費や介護費用は、予測が難しく家計を圧迫しやすいものですが、看護小規模多機能型居宅介護を利用することで、費用が明確になるため、計画的に家計を管理できます。

特に、医療依存度が高い方は、様々な医療処置やケアが必要となるため、費用がかさみやすい傾向にあります。看護小規模多機能型居宅介護は、看護師による医療行為も提供しており、医療ニーズの高い方でも安心して利用できます。定額制の料金体系は、経済的な負担を軽減し、質の高いサービスを継続して受けられるという点で、大きなメリットと言えるでしょう。

このように、看護小規模多機能型居宅介護は、利用料金の面で利用者に安心感を与え、心身ともに穏やかに過ごせる環境を支える重要な役割を果たしています。

| サービス名 | 特徴 | メリット | 対象者 |

|---|---|---|---|

| 看護小規模多機能型居宅介護 | 月額定額制 |

|

|

サービス提供体制の課題

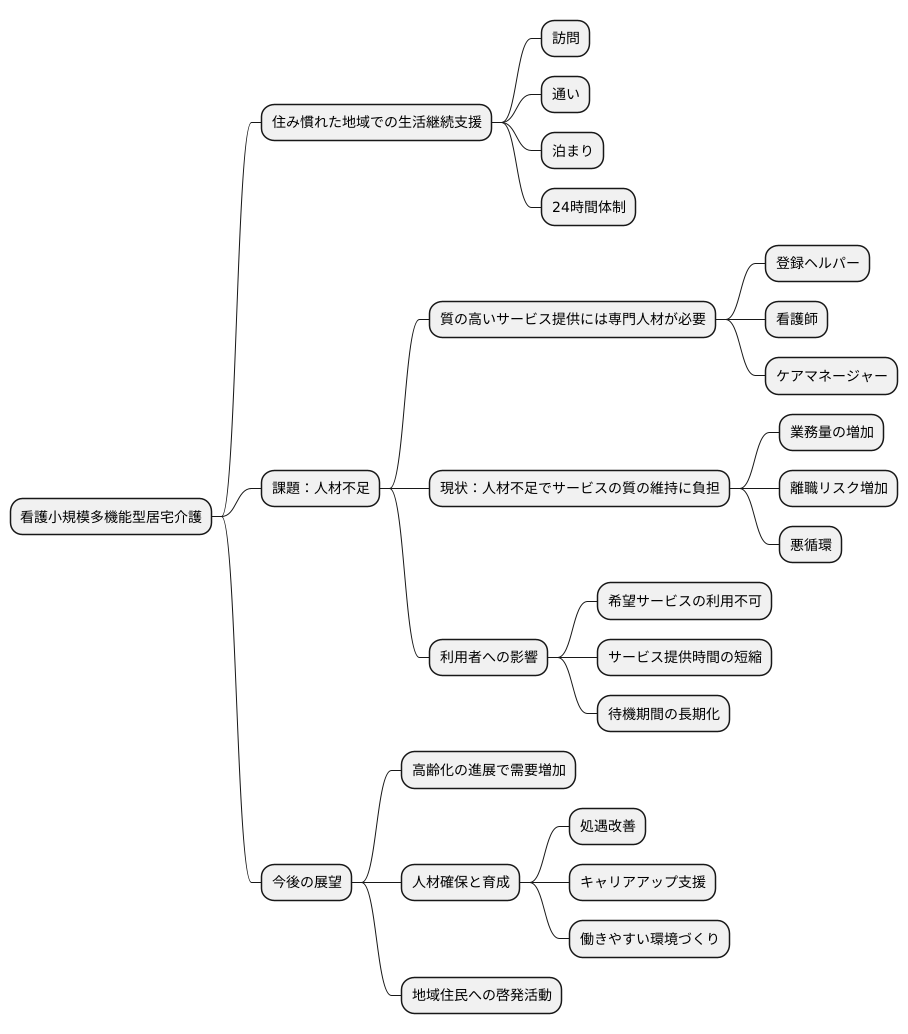

看護小規模多機能型居宅介護は、住み慣れた地域で暮らし続けたいと願う高齢者にとって、心強い支えとなる在宅サービスです。訪問、通い、泊まりという3つのサービスを柔軟に組み合わせ、24時間体制で一人ひとりの状態に合わせた切れ目のない支援を提供しています。しかし、この理想的なサービス提供体制を維持するには、大きな課題が存在します。それは、慢性的な人材不足です。

介護業界全体で人材確保が困難になっている状況下、質の高いサービスを提供する看護小規模多機能型居宅介護では、より専門的な知識や技術を持った人材が必要です。登録ヘルパー、看護師、ケアマネージャーなど、多職種が連携して利用者を支える体制だからこそ、どの職種も欠けることなく、十分な人数を確保することが重要となります。しかし、現状は人材が不足しており、サービスの質の維持に大きな負担がかかっています。職員一人あたりの業務量が増加し、負担が増えれば、離職につながる可能性も高まり、さらに人材不足を深刻化させる悪循環に陥ってしまいます。

この人材不足は、利用者にも影響を及ぼしています。希望するサービスが受けられない、サービス提供時間が短縮される、あるいは待機期間が長くなってしまうといった事態も発生しています。利用者にとっては、住み慣れた地域での生活を継続するために不可欠なサービスであり、こうした状況は大きな不安を抱かせる要因となります。

今後、高齢化がさらに進む中で、看護小規模多機能型居宅介護の需要はますます高まると予想されます。より多くの方が安心して利用できるよう、早急に人材確保と育成に取り組む必要があります。処遇改善やキャリアアップ支援、働きやすい環境づくりなど、様々な角度からの対策が必要です。そして、地域住民への啓発活動を通じて介護の仕事の魅力を伝え、人材の確保につなげる努力も欠かせません。

事業所選択の制限

看護小規模多機能型在宅介護は、利用者の自宅を中心として、『通い』、『泊まり』、『訪問看護』の三つのサービスを一つの事業所で提供する在宅介護サービスです。一つの事業所があらゆるサービスを提供することで、顔なじみの職員による切れ目のない支援を受けられるという利点があります。しかし、サービスごとに事業所を選択することができないという制限も存在します。

例えば、日中は他の事業所のデイサービスに通い、夜間だけ訪問看護を利用したいといった場合や、特定の事業所の理学療法士によるリハビリを受けながら、看護小規模多機能型在宅介護の『泊まり』サービスを利用したいといった場合には、対応が難しくなります。これは、看護小規模多機能型在宅介護の特徴である包括的なサービス提供という側面の裏返しとも言えます。一つの事業所で全てを提供することで、利用者の状態を深く理解し、一貫したケアを提供できる一方で、利用者一人ひとりの多様なニーズに対応しきれない可能性も秘めているのです。

また、他の在宅介護サービスとの併用についても注意が必要です。例えば、訪問介護や訪問入浴介護を他の事業所から利用する場合、サービス提供事業所同士の連携が不可欠となります。しかし、連携調整に手間がかかることや、連携がうまくいかない場合、サービス提供に支障が出る可能性も懸念されます。

利用者にとって最適な在宅介護サービスの形態は、それぞれの状況や希望によって大きく異なります。看護小規模多機能型在宅介護の利点と制限を理解した上で、他の在宅介護サービスとの比較検討を行い、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。今後、利用者のニーズに柔軟に対応できるよう、サービス提供体制のさらなる充実と、地域包括ケアシステム全体の連携強化が期待されます。

| 項目 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| サービス内容 | 通い、泊まり、訪問看護 | 切れ目のない支援、包括的なサービス提供、利用者の状態を深く理解し、一貫したケア | サービス事業所を選択できない、多様なニーズに対応できない可能性、他サービスとの併用時に連携調整の手間 |

| 事業所 | 1つの事業所であらゆるサービスを提供 | 顔なじみの職員による支援 | 特定の事業所のサービス利用が難しい |

| 他サービスとの連携 | 訪問介護や訪問入浴介護を他の事業所から利用可能 | – | 連携調整に手間、連携がうまくいかない場合サービス提供に支障 |

地域包括ケアの中心的役割

高齢化が進む中で、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療、介護、福祉など様々なサービスを一つにまとめた「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。この仕組みの中で、看護小規模多機能型居宅介護は中心的な役割を担っています。

看護小規模多機能型居宅介護とは、「通い」「泊まり」「訪問看護」「訪問介護」の四つのサービスを柔軟に組み合わせ、一人ひとりの状態に合わせて提供するものです。住み慣れた自宅での生活を継続したいと願う高齢者にとって、心強い支えとなっています。

特に、医療ニーズの高い高齢者への対応は大きな特徴です。看護師が常駐しているため、容態が急変した場合でも迅速に対応できます。また、日々の健康管理や服薬管理なども行うため、病院への入退院を繰り返すことなく、在宅での生活を安定させることができます。これまで、医療ニーズの高さから施設入所せざるを得なかった高齢者も、このサービスを利用することで、住み慣れた地域で暮らし続けることができるようになりました。

地域包括ケアシステムにおいて、看護小規模多機能型居宅介護は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支える重要な役割を担っています。自宅での生活を継続することで、高齢者はこれまでの生活習慣や人間関係を維持することができます。これは、高齢者の心身の健康維持、そして生活の質の向上に大きく貢献します。

今後、高齢化がますます進む中で、地域の高齢者の生活を支える上で、看護小規模多機能型居宅介護の重要性はさらに高まっていくでしょう。より多くの高齢者がこのサービスを利用できるよう、体制の整備や人材の育成などが求められています。

| サービス名 | 概要 | 特徴 | 対象者 | メリット |

|---|---|---|---|---|

| 看護小規模多機能型居宅介護 | 「通い」「泊まり」「訪問看護」「訪問介護」の4サービスを組み合わせ、一人ひとりの状態に合わせて提供 | 看護師常駐、医療ニーズの高い高齢者への対応、柔軟なサービス提供 | 医療ニーズの高い高齢者、住み慣れた自宅での生活を継続したい高齢者 | 自宅での生活継続、健康管理、服薬管理、病院への入退院減少、生活の質向上 |