新オレンジプラン:認知症の人と共に生きる社会へ

介護を学びたい

先生、『新オレンジプラン』って、認知症の人への『介護』と『介助』の両方に関係しているんですか?

介護の研究家

そうだね。新オレンジプランは認知症の人への支援全体を計画したものだから、『介護』と『介助』両方に深く関わっているよ。例えば、認知症初期集中支援チームの設置は、早期発見・早期対応によって、症状の進行を遅らせ、必要な『介護』や『介助』を減らすことにも繋がるんだ。

介護を学びたい

なるほど。『介護』や『介助』を減らすことにも繋がるんですね。具体的に言うと、どういった『介護』や『介助』に関係するんですか?

介護の研究家

例えば、認知症の方が服を着替えられない場合、『介助』として着替えを手伝うことがあるよね。また、認知症の方が食事を摂ることが難しい場合、『介護』として食事の世話をしたり、食べやすいように工夫したりする。新オレンジプランは、こうした『介護』や『介助』が必要になる時期を少しでも遅らせ、生活の質を維持することを目指しているんだ。

新オレンジプランとは。

『新オレンジプラン』という計画について説明します。この計画は、認知症の人への対策を進めるための5年間の計画で、2015年に前の計画を改めて作られたものです。この計画では、身近なお医者さんが認知症についてより良く対応できるようにするための勉強会や、認知症を専門的に診るお医者さんを育てるための勉強会を開くことなどが書かれています。また、認知症の治療をする病院をもっと充実させたり、認知症の疑いがある人に早く対応するための専門チームを作ったり、認知症の人と地域の人々が共に暮らし、認知症を予防するための取り組みを進めることなども含まれています。

計画の背景と目的

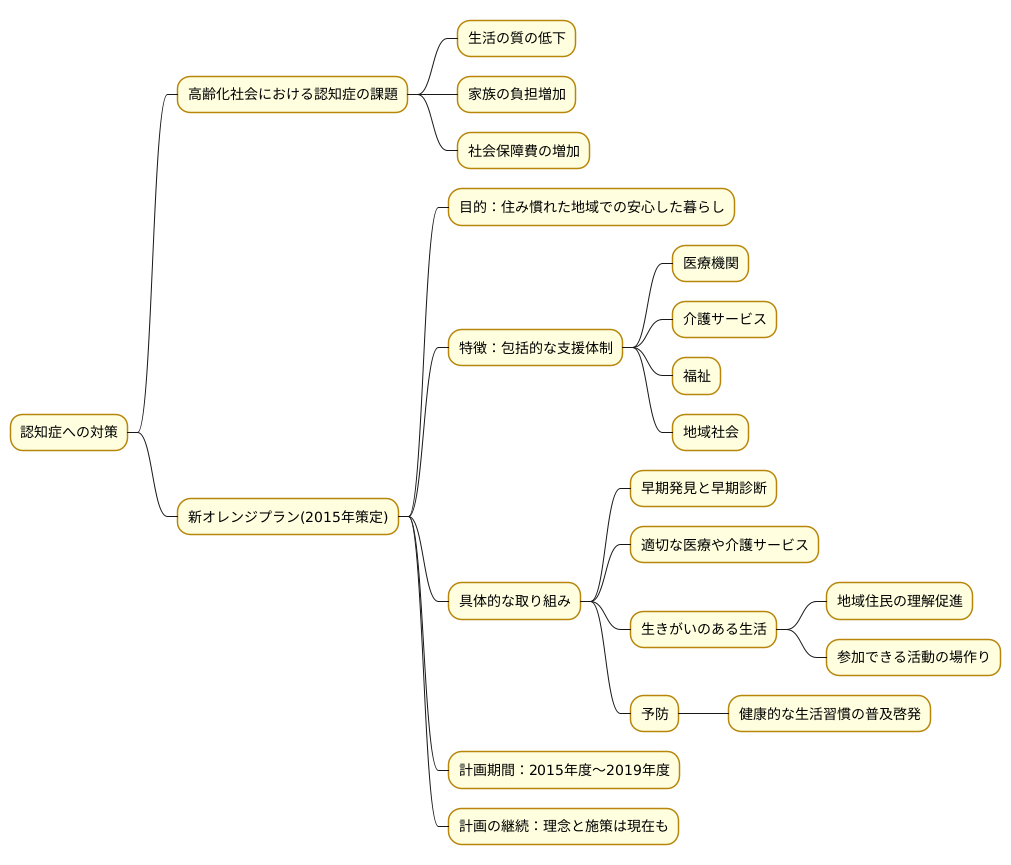

高齢化が進むにつれて、認知症は社会全体の大きな課題となっています。認知症は、本人の生活の質を低下させるだけでなく、家族の負担を増やし、社会保障費の増加にもつながるなど、様々な影響を及ぼしています。このような状況を踏まえ、認知症の人が安心して暮らせる社会を作るために、国を挙げて対策に取り組む必要性が生じました。

以前から認知症対策の計画はありましたが、社会の変化に合わせてより効果的な対策を行うために、新たな計画が必要となりました。そこで、これまでの計画を改め、2015年に新オレンジプランが策定されました。この計画は、認知症の人とその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現を目的としています。

新オレンジプランの特徴は、様々な分野が連携して包括的な支援体制を構築することです。医療機関での診察や治療だけでなく、介護サービスの提供、福祉の支援、地域社会での理解と協力など、様々な側面からの支援が必要です。具体的には、認知症の早期発見と早期診断を推進し、適切な医療や介護サービスを提供することで、症状の進行を遅らせ、生活の質を維持することを目指します。また、認知症の人々が地域社会で孤立することなく、生きがいを持って生活できるよう、地域住民の理解を深める活動や、認知症の人々が参加できる活動の場作りなども推進します。さらに、認知症の予防にも力を入れており、健康的な生活習慣の普及啓発などを通じて、発症リスクの低減を目指します。

新オレンジプランは、2015年度から2019年度までの5年間の計画でしたが、その理念と施策は現在も引き継がれており、様々な認知症対策の土台となっています。今後も、この計画を基盤として、より良い支援体制の構築に向けて、関係機関が協力して取り組んでいくことが重要です。

医療体制の強化

認知症という病気を早期に見つけ、早くから適切な対応をすることは、症状の進行を少しでも遅らせるためにはとても重要です。このため、国が推進する新しいオレンジプランでは、医療体制の強化に特に力を入れています。

まず、地域で私たちを診てくれる身近なお医者さん、いわゆる「かかりつけ医」の認知症対応力を高めるための研修が行われています。認知症の初期症状は分かりにくく、他の病気と見分けが難しい場合も多いので、かかりつけ医が認知症に関する知識や見極める目を養うことは早期発見に欠かせません。

さらに、認知症の専門家である「認知症サポート医」を育てる研修も実施されています。認知症サポート医は、地域のかかりつけ医と連携を取りながら、認知症の人とその家族を支えていく重要な役割を担います。

また、認知症疾患医療センターの機能強化や増設も進められています。認知症疾患医療センターは、専門的な知識と技術を持つ医師や看護師、その他専門職がチームで、診断や治療、相談支援など幅広いサービスを提供する拠点です。これらのセンターの機能をより充実させ、数を増やすことで、質の高い医療サービスを誰もが受けられるように整備が進められています。

こうした様々な取り組みによって、認知症と診断された人が早期に適切な医療やケアを受けられる環境づくりが進んでいます。早期発見・早期対応は、認知症の人々が安心して暮らし続けられる地域づくりにもつながっていきます。

| 施策 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| かかりつけ医の認知症対応力強化研修 | かかりつけ医の認知症に関する知識・見極め能力向上のための研修 | 認知症の早期発見 |

| 認知症サポート医育成研修 | 認知症専門医である「認知症サポート医」の育成 | 認知症の人とその家族の支援 |

| 認知症疾患医療センターの機能強化・増設 | 専門的な医療サービスを提供する拠点の機能強化・増設 | 質の高い医療サービスの提供 |

地域における支援体制の構築

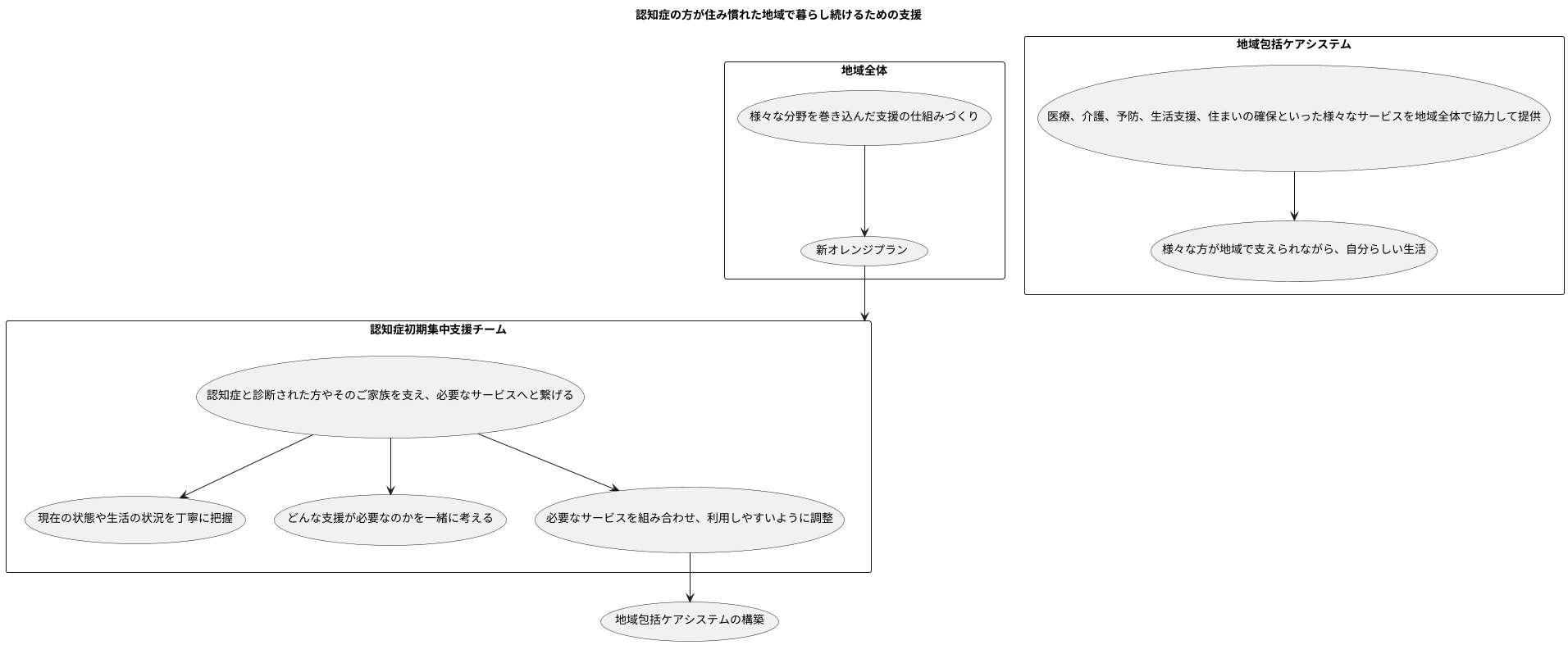

認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、医療はもちろんのこと、介護、福祉、そして地域社会全体が協力し合う、様々な分野を巻き込んだ支援の仕組みづくりが欠かせません。これは、まるで地域全体で大きな網を編むように、様々な支援を一つに繋いでいく作業と言えるでしょう。新オレンジプランでは、この繋がりを強化するために、認知症初期集中支援チームの設置を進めています。この専門家集団は、まるで案内人のように、認知症と診断されたばかりの方やそのご家族を支え、必要なサービスへと繋げる役割を担っています。

具体的には、認知症と診断された方の現在の状態や生活の状況を丁寧に把握し、ご本人やご家族の困りごとを聞き取り、どんな支援が必要なのかを一緒に考えます。そして、介護サービスや医療機関、相談窓口など、様々な関係機関と連絡を取り合い、必要なサービスを組み合わせ、利用しやすいように調整します。まるで、必要なサービスを必要なだけ提供できるように、オーダーメイドの服を作るように丁寧に調整を行うのです。

さらに、地域包括ケアシステムの構築も進められています。これは、住み慣れた地域で、誰もが安心して生活を続けられるように、医療、介護、予防、生活支援、住まいの確保といった様々なサービスを、地域全体で協力して提供していく仕組みです。このシステムによって、認知症の方だけでなく、高齢者や障害のある方など、様々な方が地域で支えられながら、自分らしい生活を送ることができるようになります。まるで、地域全体で大きな家族のように、互いに支え合い、見守り合う温かい社会を目指していると言えるでしょう。認知症の方が安心して暮らせる地域は、誰もが安心して暮らせる地域へと繋がっていくのです。

共生と予防の推進

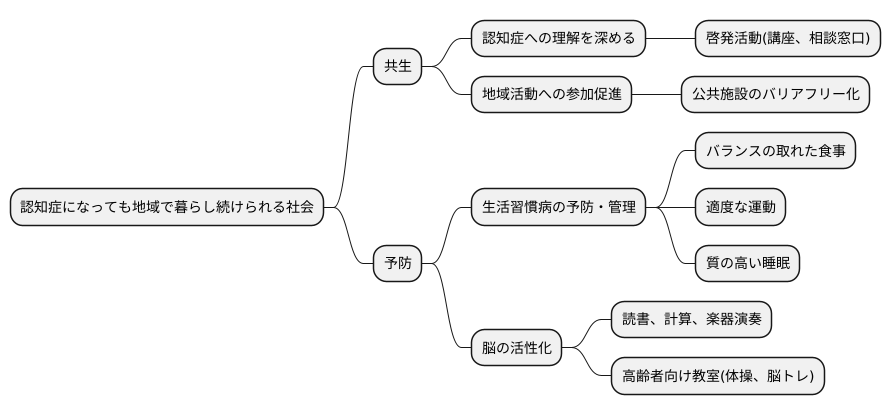

誰もが安心して歳を重ね、認知症になっても地域で暮らし続けられる社会を作るには、共生と予防の両輪が欠かせません。高齢化が進む中で、認知症と共に生きる人々への理解と支援は、社会全体の課題となっています。

まず「共生」の視点では、認知症の人々を社会から隔離するのではなく、地域の一員として包み込むことが重要です。周りの人々が認知症について正しく理解し、温かく見守ることで、認知症の人々も安心して生活を送ることができます。具体的な取り組みとして、国が推進する新オレンジプランでは、認知症への理解を深めるための様々な啓発活動が行われています。例えば、地域住民向けの講座や、認知症の人々とその家族を支援する相談窓口の設置などが挙げられます。また、認知症の人々が地域活動に参加しやすいように、公民館や図書館などの公共施設のバリアフリー化も進められています。

さらに、「予防」の取り組みも重要です。認知症の進行を遅らせたり、発症を予防するためには、生活習慣病の予防や管理が大切です。バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠を心がけることで、認知症のリスクを減らすことができます。また、読書や計算、楽器の演奏など、脳を積極的に使う活動も認知機能の維持・向上に繋がります。地域によっては、高齢者向けの体操教室や脳トレ教室なども開催されており、楽しみながら予防に取り組むことができます。

こうした共生と予防の取り組みを地道に続けることで、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる、支え合いの社会を実現できると信じています。

成果と課題

新オレンジ計画の進展に伴い、認知症を早く見つけ、早く診断する仕組みづくりや、地域で支える体制づくりが進みました。認知症の専門医や、認知症の初期段階を集中的に支援する専門チームの数が増え、認知症の人と、そのご家族への支援が充実しました。早期発見・早期診断によって、適切な治療や支援を早く開始できるようになり、重症化の予防や進行の抑制に繋がっています。また、地域支援体制の構築により、地域包括ケアシステムの一環として、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境が整備されつつあります。

しかし、高齢化の進展とともに、認知症の高齢者の増加は続いており、認知症のケアを担う人材の不足は深刻な問題です。質の高いケアを提供するためには、より多くの専門職の育成と、働きやすい環境の整備が急務です。また、認知症の人を取り巻く社会の環境づくりも大きな課題です。認知症の人への理解不足による偏見や差別は、社会参加の障壁となり、孤立を招く一因となっています。認知症の人々が地域社会でいきいきと暮らせるように、地域住民への啓発活動や、認知症の人に配慮したまちづくりを進める必要があります。

認知症の人々が安心して暮らせる社会を実現するためには、新オレンジ計画で得られた成果を土台として、更なる施策を進める必要があります。今後の取り組みとしては、認知症ケアの質を高めること、認知症の人を支えるご家族への支援を充実させること、認知症の人々が活躍できる場をつくることなどが重要です。認知症ケアの質の向上には、専門職の研修機会の拡充や、最新の知識・技術の普及が不可欠です。ご家族への支援については、相談窓口の設置やレスパイトケアの提供など、負担軽減のための具体的な施策が必要です。また、認知症の人々が活躍できる場を創出することで、社会参加を促進し、孤立を防ぐことができます。これらの課題を解決するために、国、都道府県、市町村、関係機関、地域住民が協力して取り組むことが大切です。

| 現状 | 課題 | 今後の取り組み |

|---|---|---|

|

|

|

今後の展望

今後の高齢化社会において、認知症への取り組みは、ますます重要性を増しています。2025年には団塊の世代全員が後期高齢者となり、認知症高齢者の数が更に増えると予測されています。この状況を踏まえ、認知症施策の充実が喫緊の課題となっています。

これまで新オレンジプラン等の施策で認知症の方とその家族への支援の枠組みが作られてきましたが、認知症の人が増え続ける中で、更なる支援の進化が必要です。特に、認知症になっても地域で自分らしく暮らし続けられる社会の実現が重要になります。これは、地域共生社会の理念に基づくものであり、認知症の人々が地域社会の一員として尊重され、地域住民と共に支え合いながら生活できる環境づくりを目指しています。

地域住民一人ひとりが認知症について正しく理解し、偏見を持たず、共に生きる社会を築いていくことが重要です。認知症の人々が安心して地域で生活できるよう、温かい見守りや声かけ、困っている時には手を差し伸べるといった地域住民の協力が不可欠です。また、認知症の人やその家族を支援する地域の相談窓口や支援団体などの体制整備も重要です。

さらに、科学技術の進歩による貢献も期待されています。例えば、認知症の早期発見や診断を支援する技術の開発や、認知症の人々の生活を支える機器の開発と普及などが挙げられます。これらの技術を活用することで、早期発見・早期対応による進行の抑制や、日常生活の自立支援、介護負担の軽減などが期待できます。

認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続け、生きがいを感じられる社会の実現に向けて、国、地方公共団体、地域住民、医療・介護関係者などが連携し、包括的な取り組みを進めていく必要があります。

| 課題 | 解決策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 高齢化社会における認知症高齢者の増加 | 認知症施策の充実、新オレンジプラン等に基づく支援の進化 | 認知症の方とその家族への支援 |

| 認知症になっても地域で自分らしく暮らし続けられる社会の実現 | 地域共生社会の理念に基づく、地域住民の理解促進、温かい見守り、声かけ、支援、相談窓口や支援団体の体制整備 | 認知症の人々が地域社会の一員として尊重され、地域住民と共に支え合いながら生活できる環境 |

| 認知症への理解不足、偏見 | 地域住民一人ひとりの認知症への正しい理解促進、共に生きる社会の構築 | 認知症の人々が安心して地域で生活できる環境 |

| 認知症の早期発見、診断、生活支援、介護負担の軽減 | 科学技術の進歩による早期発見・診断支援技術、生活支援機器の開発と普及 | 早期発見・早期対応による進行の抑制、日常生活の自立支援、介護負担の軽減 |