社会的孤立:その実態と課題

介護を学びたい

先生、「社会的引きこもり」って高齢者や障がい者だけでなく、誰でもなる可能性があるんですよね?よく耳にする言葉ですが、介護や介助とどう関係があるのでしょうか?

介護の研究家

いい質問だね。確かに「社会的引きこもり」は年齢や状況に関わらず起こりうる問題だ。介護や介助との関係で言うと、引きこもりが長期化すると、生活能力の低下や健康問題が生じやすく、介護や介助が必要になる場合があるんだ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、「社会的引きこもり」自体は病気や障がいではないけれど、結果として介護や介助が必要になる場合もあるということですね。

介護の研究家

その通り。さらに、家族が介護や介助を担うことで負担が増大し、共倒れになってしまうリスクもある。だから、「社会的引きこもり」は個人だけでなく、社会全体で解決していくべき課題と言えるんだよ。

社会的引きこもりとは。

『世間から遠ざかること』とは、病気や体の不自由とは関係なく、家に閉じこもり、社会とのつながりを拒否している状態のことを指します。お年寄りや体の不自由な方だけでなく、会社で働く人や学生、子どもにも見られ、社会全体の問題と言えるでしょう。人と話すのが苦手だったり、働きすぎやいじめ、嫌がらせなどがきっかけとなる場合のほか、近年の貧富の差の広がりや携帯電話の普及も一因と考えられています。この言葉は『介護』や『介助』と併せて説明されることがあります。

深刻化する社会問題

近年、社会とのつながりを自ら断ち、孤立した生活を送る人々が増加しています。いわゆる「社会的引きこもり」と呼ばれるこの状態は、特定の病気や障がいとは直接関係なく、家庭にとどまり、社会との接触を極力避けることを特徴としています。かつては若年層の問題として認識されていましたが、現在では高齢者や障がいを持つ方々だけでなく、会社員、学生、子どもにまで広がり、社会全体の問題として深刻化しています。

高齢者の場合、配偶者の死別や子どもの独立、体力の衰えなどをきっかけに社会とのつながりが希薄になり、家に閉じこもりがちになるケースが見られます。また、障がいを持つ方の中には、社会の理解不足や支援体制の不備により、外出や社会参加に困難を感じ、孤立を深める方もいます。

会社員においては、過剰な労働によるストレスや職場の人間関係の悪化などから、社会生活に疲弊し、引きこもりに至るケースも少なくありません。学生の場合は、いじめや学業の不振、将来への不安などから、学校に行けなくなり、ひいては社会との接触を断つこともあります。子どもにおいても、家庭環境の問題や友人関係のトラブルなどから、引きこもりがちになるケースが見られます。

ひとたび引きこもりの状態に陥ると、社会復帰への道は険しく、長期間にわたる支援が必要となるケースも少なくありません。社会との接触を断つことで、生活リズムが乱れ、心身の健康を損なうだけでなく、社会的な技能や自信を失ってしまう可能性があります。また、家族もまた、精神的、経済的な負担を抱え、疲弊してしまうケースも少なくありません。

この問題は、現代社会の抱える様々な課題、例えば、人間関係の希薄化、競争社会の激化、支援体制の不備などを反映しており、個人や家族だけの問題として捉えるのではなく、社会全体で解決に取り組む必要があります。そのためには、相談支援体制の強化、社会参加の促進、地域社会のつながりの再構築など、多角的な対策を早急に講じる必要があります。

| 対象者 | 引きこもりの要因 |

|---|---|

| 高齢者 | 配偶者の死別、子どもの独立、体力の衰えなど |

| 障がいを持つ方 | 社会の理解不足、支援体制の不備 |

| 会社員 | 過剰な労働によるストレス、職場の人間関係の悪化 |

| 学生 | いじめ、学業の不振、将来への不安 |

| 子ども | 家庭環境の問題、友人関係のトラブル |

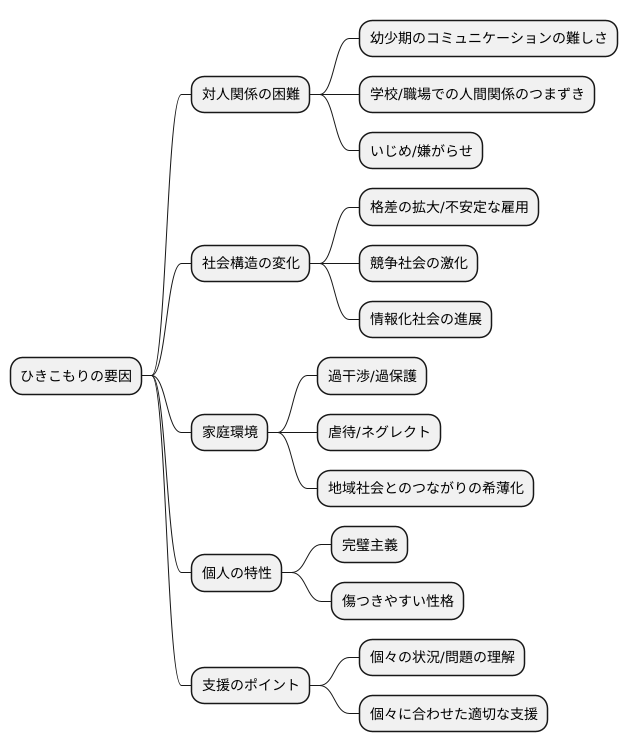

引きこもりの要因

ひきこもりは、様々な要因が複雑に絡み合って起こる現象であり、その背景を理解するには多角的な視点が必要です。まず、対人関係の困難が挙げられます。幼少期からの周囲とのコミュニケーションがうまくいかなかった経験や、学校や職場での人間関係におけるつまずき、いじめや嫌がらせといった出来事が、人と関わることへの強い不安や恐怖心を生み出し、ひきこもりにつながるケースが多く見られます。

次に、社会構造の変化も大きな要因です。格差の拡大や不安定な雇用環境、競争社会の激化といった社会問題が、人々に将来への不安や無力感を与え、社会から距離を置くことにつながる可能性があります。また、情報化社会の進展に伴い、人と直接会わなくてもインターネット上でコミュニケーションがとれるようになったことで、現実世界での人間関係を築く機会が減少し、社会とのつながりが希薄になっていることも影響していると考えられます。

さらに、家庭環境も重要な要素です。過干渉や過保護、あるいは虐待やネグレクトといった家庭環境で育った場合、自己肯定感が育ちにくく、対人関係の構築が難しくなることがあります。また、地域社会とのつながりの希薄化も、孤立感を深め、ひきこもりに至る要因となる可能性があります。

最後に、個人の性格や考え方、価値観といった内的要因も無視できません。完璧主義や傷つきやすい性格の人は、小さな失敗や挫折を大きく受け止め、ひきこもりにつながるケースがあります。

このように、ひきこもりは社会的な要因、家庭環境、個人の特性など様々な要素が複雑に絡み合って発生するため、単純に原因を特定することは困難です。支援にあたっては、その人の置かれた状況や抱える問題を丁寧に理解し、個々に合わせた適切な支援を行うことが重要です。

支援の取り組み

人とのつながりを失い、社会から孤立してしまうことは、誰にでも起こりうる問題です。特に、社会との関わりを避ける「社会的引きこもり」は、現代社会における深刻な課題の一つとなっています。この問題への対策として、様々な取り組みが求められています。

まず、行政による相談窓口の設置は重要な役割を果たします。引きこもっている本人や家族が気軽に相談できる場所を設けることで、問題の早期発見・解決につながります。また、相談を通して、それぞれの状況に合わせた適切な支援機関やサービスを紹介することも可能です。

地域社会における支援活動の促進も欠かせません。地域住民による見守り活動や、交流の場を提供するなど、地域ぐるみで支える体制を築くことが重要です。例えば、地域の集会所などで、気軽に参加できる催し物を定期的に開催することで、孤立した人々が社会とつながるきっかけを作ることができます。

家族や友人、周囲の人々の理解と協力も大きな力となります。引きこもっている人を責めたり、無理に社会参加を促したりするのではなく、まずはじっくりと話を聞き、その気持ちを理解しようと努めることが大切です。温かく寄り添う姿勢が、本人にとって社会復帰への第一歩となるでしょう。

孤立の予防も重要な視点です。学校や職場では、良好な人間関係を築けるよう、コミュニケーション能力を高めるための教育や研修を実施する必要があります。また、地域社会の活性化を図ることで、人々が気軽に集まり、交流できる場を増やすことも効果的です。高齢者の社会参加を促す活動や、子育て中の親子が交流できる場の提供なども、孤立を防ぐ上で重要な役割を果たします。

早期発見と適切な支援のための体制づくりも急務です。学校や職場、地域社会全体で、孤立の兆候に気づけるよう、研修や啓発活動を行う必要があります。また、発見した場合には、速やかに専門機関につなぎ、適切な支援を受けられるよう、関係機関との連携を強化していく必要があります。

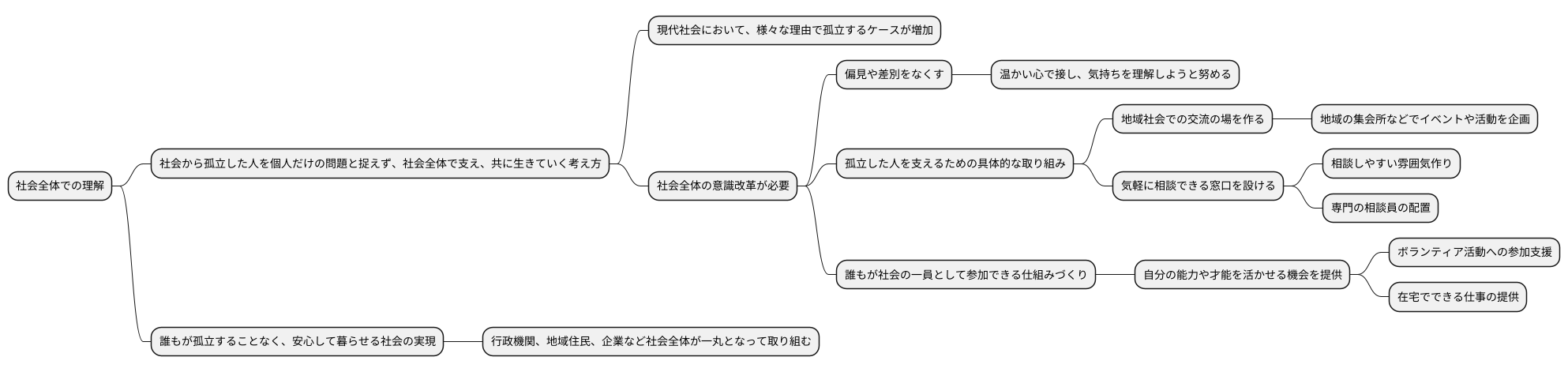

社会全体での理解

社会全体での理解とは、社会から孤立した人々を、個人だけの問題とは捉えず、社会全体で支え、共に生きていくという考え方です。現代社会においては、様々な理由で人々が社会との繋がりを失い、孤立してしまうケースが増えています。このような状況を改善するためには、社会全体の意識改革が必要不可欠です。

まず、偏見や差別をなくすことが重要です。社会的に孤立している人々に対して、心ない言葉や態度で接することは、彼らの状況をさらに悪化させる可能性があります。温かい心で接し、彼らの気持ちを理解しようと努めることが大切です。

次に、孤立した人々を支えるための具体的な取り組みが必要です。地域社会での交流の場を作ることは、人々が繋がりを取り戻すための第一歩となります。例えば、地域の集会所などで、気軽に参加できるイベントや活動を企画することで、人々が自然と交流する機会を増やすことができます。また、気軽に相談できる窓口を設けることも重要です。悩みや不安を抱えている人々が、一人で抱え込まずに、誰かに相談できる環境を整える必要があります。相談しやすい雰囲気作りや、専門の相談員の配置など、きめ細やかな配慮が求められます。

さらに、誰もが社会の一員として参加できる仕組みづくりも重要です。社会的に孤立している人々の中には、仕事や学校に通うことが難しい人もいます。そのような人々でも、自分の能力や才能を活かして社会に貢献できるような機会を提供することが大切です。ボランティア活動への参加支援や、在宅でできる仕事の提供など、様々な方法で社会参加を促すことが必要です。

このような取り組みを通じて、誰もが孤立することなく、安心して暮らせる社会を実現することが、社会全体での理解の最終的な目標です。そのためには、行政機関、地域住民、企業など、社会全体が一丸となって取り組む必要があります。

未来への展望

未来への展望というテーマのもと、社会全体の協力が必要不可欠な社会的引きこもり問題の解決について考えてみましょう。この問題は、長期的な視点に立ち、行政、地域社会、そして私たち一人ひとりが真剣に取り組むべき重要な課題です。未来を担う子どもたちのために、誰もが安心して暮らせる温かい社会を築いていく責任が私たちにはあります。

まず、社会的引きこもりの問題は、単なる個人の問題ではなく、社会全体の構造的な問題として捉える必要があります。雇用不安、人間関係の希薄化、競争社会の激化など、様々な要因が複雑に絡み合い、人々を孤立へと追いやっている現状を理解しなければなりません。そして、この問題の深刻さを一人ひとりが認識し、「自分事」として捉えることが重要です。他人事として傍観するのではなく、困っている人に手を差し伸べられるような、温かい社会を作っていく必要があるでしょう。

行政は、相談支援体制の整備や就労支援、地域活動への参加促進など、多角的な施策を展開していくべきです。また、地域社会では、地域住民同士の繋がりを強化し、孤立した人々を支えるネットワークを構築することが重要になります。例えば、地域の集会所などを活用した交流の場を設けたり、ボランティアによる訪問支援活動などを積極的に展開していくことで、孤立の予防や早期発見に繋げることが期待できます。

そして、私たち一人ひとりにできることは、偏見や差別をなくし、困っている人に寄り添う姿勢を持つことです。温かい言葉をかける、話をじっくり聞く、一緒に地域活動に参加するなど、小さなことから始めることができます。誰もが尊重され、自分らしく生きられる社会の実現のため、継続的な支援と社会全体の理解促進が不可欠です。共に、希望に満ちた未来を切り開いていきましょう。

| 主体 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 社会全体 | 社会的引きこもりは社会構造の問題であり、深刻さを「自分事」として捉える必要がある。 | 困っている人に手を差し伸べられる温かい社会を作っていく。継続的な支援と社会全体の理解促進。 |

| 行政 | – | 相談支援体制の整備、就労支援、地域活動への参加促進など多角的な施策を展開。 |

| 地域社会 | 地域住民同士の繋がりを強化し、孤立した人々を支えるネットワークを構築する必要性。 | 地域の集会所などを活用した交流の場の設置、ボランティアによる訪問支援活動などを展開。孤立の予防や早期発見。 |

| 個人 | 偏見や差別をなくし、困っている人に寄り添う姿勢を持つことが重要。 | 温かい言葉をかける、話をじっくり聞く、一緒に地域活動に参加するなど小さなことから始める。 |

私たちにできること

ひきこもりがちな方々への支援は、まず相手のことを知ろうとする心構えから始まります。彼らの気持ちを推し量り、じっくりと耳を傾け、何を考え、何を感じているのかを理解しようと努めましょう。つらい経験や苦しい胸の内を打ち明けてくれるかもしれません。そのときは、否定したり、すぐに解決策を提示したりするのではなく、ただ寄り添い、共感する姿勢が大切です。

社会とのつながりを再び築くためには、焦らずゆっくりとした歩みが重要です。無理に外に出ることを促したり、社会参加を強要したりするのではなく、本人のペースを尊重し、少しずつ社会との接点を持てるように支えていきましょう。例えば、家の中でできることから始めて、徐々に活動範囲を広げていくのも良いでしょう。得意なことや興味のあることを通じて、自信を取り戻せるように励ますことも大切です。

地域活動への参加は、社会とのつながりを広げる良い機会となります。地域には、様々な活動や集まりがあり、共通の趣味を持つ人々との交流を通して、新たな人間関係を築くことができます。また、ボランティア活動などに参加することで、社会貢献を実感し、自己肯定感を高めることにもつながります。地域の行事や催しに参加することも、社会との接点を持つ第一歩となるでしょう。

ひきこもりに対する社会全体の理解を深めることも、私たちにできる大切なことです。偏見や差別をなくし、誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには、一人ひとりがこの問題について真剣に考え、行動していく必要があります。講演会や啓発イベントに参加したり、関連書籍を読んだりするなど、積極的に情報を収集し、正しい知識を身につけることが重要です。そして、学んだことを周囲の人々に伝え、共に理解を深めていくことで、社会全体の意識を変えていくことができるはずです。

小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな変化につながると信じて、共に未来を築いていきましょう。

| 支援のポイント | 具体的な行動 |

|---|---|

| 相手の気持ちを理解する | じっくりと耳を傾け、共感する。否定したり、すぐに解決策を提示したりしない。 |

| 社会とのつながりを再構築 | 本人のペースを尊重し、家の中などから徐々に活動範囲を広げる。得意なことや興味のあることを通じて自信を取り戻せるように励ます。 |

| 地域活動への参加 | 共通の趣味を持つ人々との交流、ボランティア活動などを通して社会貢献を実感し、自己肯定感を高める。地域の行事や催しに参加する。 |

| 社会全体の理解を深める | 講演会や啓発イベントに参加、関連書籍を読むなどして正しい知識を身につける。学んだことを周囲に伝え、共に理解を深める。 |