福祉用具のレンタルで快適な暮らしを

介護を学びたい

先生、「福祉用具貸与」って、介護保険で借りられる道具のことですよね?どんなものが借りられるか、教えてください。

介護の研究家

そうだね。車いすや歩行器、特殊なベッドなど、自宅で生活するのに必要な道具だよ。全部で12種類あって、介護保険を使うと費用は1割負担になるんだ。

介護を学びたい

1割負担ってことは、例えば車いすを借りるのに1000円かかるとしたら、100円払えばいいってことですか?

介護の研究家

そういうこと。ただし、貸与の前にケアマネージャーさんが計画を作ってくれるから、相談が必要だよ。この計画書は「福祉用具貸与介護計画書」と呼ばれるんだ。

福祉用具貸与とは。

『福祉用具の貸し出し』について説明します。正式には『福祉用具貸与』と言いますが、これは介護保険制度を使って、介護が必要な方が自宅で暮らしやすいように、必要な道具を借りることができるサービスです。介護保険で借りられる道具は12種類あります。車いす、車いすの付属品、特別なベッド、特別なベッドの付属品、床ずれを防ぐ道具、寝返りを助ける道具、手すり、ゆるやかな坂、歩行器、杖、認知症の方が徘徊したときに知らせてくれる機器、持ち上げるための機械(吊り具の部分は除く)です。これらの道具は介護保険のおかげで、レンタル料金の1割だけで借りることができます。このサービスを使うには、ケアマネージャーさんなどに介護の計画を作ってもらいます。この計画書は『福祉用具貸与介護計画書』と呼ばれます。

福祉用具貸与とは

福祉用具の貸し出しとは、介護を必要とする方が住み慣れた家で安心して暮らせるよう、必要な道具を借りられる制度です。この制度は介護保険の適用を受けている方が利用できます。歳を重ねたり、病気になったことで体が不自由になっても、これらの道具を使うことで、少しでも自分の力で生活できるよう支援することを目的としています。例えば、杖や歩行器を使うことで、歩くのが楽になり、転倒のリスクを減らすことができます。また、車椅子を使うことで、外出の機会を増やし、社会との繋がりを維持することができます。

福祉用具を使うことで、日々の生活動作の負担を軽くし、生活の質を高めるだけでなく、介護をする家族の負担を減らすことにも繋がります。例えば、特殊なマットレスやベッドを使うことで、床ずれのリスクを減らし、介護者の負担を軽減することができます。また、入浴補助用具を使うことで、入浴時の介助が楽になり、入浴事故を防ぐことができます。

福祉用具は買うこともできますが、借りる場合は初期費用を抑えられます。さらに、必要に応じて交換したり返却したりできるので、体の状態の変化に合わせて柔軟に対応できます。例えば、病気が回復して歩けるようになったら、歩行器を返却することができます。また、体の状態が悪化して車椅子が必要になったら、新たに車椅子を借りることができます。

多くの場合、定期的な点検や修理もサービスに含まれているため、安心して利用できます。専門の業者が定期的に訪問し、福祉用具の状態を確認し、必要に応じて修理や調整を行います。これにより、常に安全な状態で福祉用具を使うことができます。福祉用具の貸し出しは、利用者と介護者の双方にとって、心強い支えとなるでしょう。

| 福祉用具貸与のメリット | 具体例 | 対象者 |

|---|---|---|

| 住み慣れた家で安心して暮らせる | 杖、歩行器、車椅子、特殊マットレス、ベッド、入浴補助用具など | 介護保険適用者 |

| 生活の質の向上 | 歩くのが楽になる、転倒リスク軽減、外出機会増加、社会との繋がり維持、床ずれリスク軽減など | |

| 介護者の負担軽減 | 入浴介助の負担軽減、入浴事故防止など | |

| 初期費用を抑え、必要に応じて交換・返却が可能 | 病気が回復したら歩行器を返却、状態悪化で車椅子が必要なら貸与など | |

| 定期点検・修理サービス | 専門業者が定期訪問、状態確認、修理・調整など |

貸与対象の福祉用具の種類

介護保険制度では、要介護状態や要支援状態になった方の生活を支えるため、様々な福祉用具の貸与サービスが提供されています。具体的には、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、褥瘡(床ずれ)予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症高齢者徘徊感知機器、そして吊り具部分を除く移動用リフトの12種類が貸与の対象となります。これらの用具は、利用者一人ひとりの状態や住まいの環境に合わせて、適切なものを選ぶことが大切です。

例えば、移動手段として利用される車いすには、手動式のものと電動式のものがあります。手動式は、利用者自身または介助者が手で車輪を動かすことで移動します。電動式は、ジョイスティックやスイッチなどを操作することでモーターで動きますので、長距離の移動や坂道での移動に適しています。また、車いす付属品として、テーブルやブレーキ、酸素ボンベホルダーなどを追加することで、さらに利便性を高めることができます。

特殊寝台は、起き上がりや寝返りが困難な方のために、背もたれや脚部の角度を調節できる機能を備えています。特殊寝台付属品には、サイドレールやマットレスなどがあり、安全性と快適性を向上させます。

床ずれを予防するための用具には、エアマットレスやクッションなどがあり、体圧を分散することで皮膚への負担を軽減します。体位変換器は、寝たきりの方の体の向きを定期的に変えることで、床ずれや関節の拘縮を予防するのに役立ちます。

手すりは、トイレや浴室、廊下などに設置することで、転倒の危険性を減らし、安全な移動を支援します。スロープは、段差を解消することで、車いすでの移動をスムーズにします。歩行器や歩行補助杖は、歩行が不安定な方の歩行を支え、転倒を予防します。

認知症高齢者徘徊感知機器は、徘徊の恐れのある方の居場所を把握し、安全を確保するために役立ちます。移動用リフトは、抱え上げることが難しい方の移動を支援する際に使用されます。

最適な福祉用具を選ぶためには、福祉用具専門相談員に相談することをお勧めします。専門相談員は、利用者の状態や住環境、そして希望を丁寧に聞き取り、個々のニーズに合った用具を提案してくれます。適切な福祉用具を使用することで、利用者の自立を支援し、生活の質を高めることができます。

| 福祉用具の分類 | 種類 | 主な用途・機能 | 対象者 |

|---|---|---|---|

| 移動用具 | 車いす(手動・電動) | 移動手段。電動式は長距離や坂道に適す。 | 移動が困難な方 |

| 車いす付属品(テーブル、ブレーキ、酸素ボンベホルダーなど) | 車いすの利便性向上 | 車いす使用者 | |

| 寝具関連 | 特殊寝台 | 背もたれ・脚部角度調節機能。起き上がり・寝返り困難な方向け。 | 起き上がり・寝返りが困難な方 |

| 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど) | 安全性と快適性の向上 | 特殊寝台使用者 | |

| 褥瘡予防 | 褥瘡(床ずれ)予防用具(エアマットレス、クッションなど) | 体圧分散による皮膚への負担軽減 | 床ずれリスクのある方 |

| 体位変換器 | 寝たきり時の体位変換、床ずれ・関節拘縮予防 | 寝たきりの方 | |

| 移動補助 | 手すり | トイレ、浴室、廊下などに設置、転倒防止 | 移動が不安定な方 |

| スロープ | 段差解消、車いす移動の円滑化 | 車いす使用者 | |

| 歩行支援 | 歩行器 | 歩行の補助、転倒予防 | 歩行が不安定な方 |

| 歩行補助杖 | 歩行の補助、転倒予防 | 歩行が不安定な方 | |

| 安全対策 | 認知症高齢者徘徊感知機器 | 徘徊者の居場所把握、安全確保 | 認知症高齢者で徘徊の恐れのある方 |

| 移乗支援 | 吊り具部分を除く移動用リフト | 抱え上げ困難な方の移動支援 | 抱え上げることが難しい方 |

利用の費用負担

介護保険制度を利用して福祉用具を借りる場合、費用の一部を負担する必要があります。利用者の自己負担額は、貸与料金の1割です。残りの9割は介護保険から支払われます。例えば、貸与料金が1万円の場合は、利用者は1000円を負担し、9000円は介護保険から事業者に支払われます。このように、費用の負担割合が少なく済むため、必要な福祉用具を気軽に利用しやすい仕組みとなっています。

しかし、福祉用具の種類や貸与事業者によって貸与料金は異なります。車いすや歩行器、特殊寝台など、用具の種類によって基本料金が設定されています。また、同じ種類の用具でも、事業者によって貸与料金が異なる場合があります。そのため、福祉用具を借りる際は、事前に複数の事業者から見積もりを取り、料金を比較検討することが大切です。費用の詳細な内訳や支払い方法についても、各事業者に確認しておきましょう。

さらに、介護保険の適用範囲外のサービスや用具も存在します。例えば、標準的な機能を上回る特別な機能を備えた用具や、特定のデザインや素材を用いた用具などは、全額自己負担となる場合があります。また、介護保険ではレンタルが認められている用具でも、購入する場合は全額自己負担となります。このように、介護保険の適用範囲は複雑なため、福祉用具専門相談員やケアマネージャーに相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。専門家は利用者の状況に合った用具の選定や、費用負担に関する疑問を解消するためのサポートを提供してくれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利用者負担割合 | 貸与料金の1割 |

| 貸与料金の決定要因 | 福祉用具の種類、貸与事業者 |

| 料金比較 | 複数の事業者から見積もりを取り、比較検討することが重要 |

| 介護保険適用外 | 特別な機能を備えた用具、特定のデザインや素材の用具、用具の購入 |

| 相談窓口 | 福祉用具専門相談員、ケアマネージャー |

サービス利用の手続き

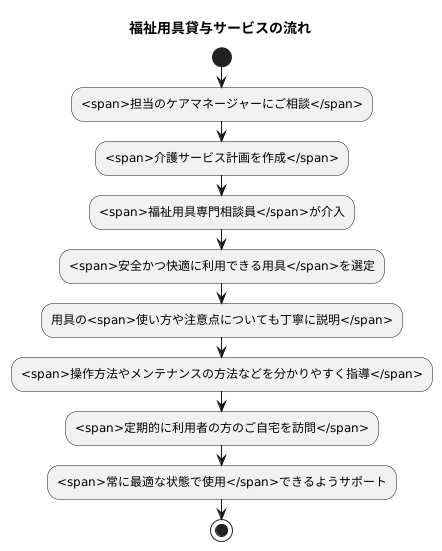

介護サービス計画の作成から福祉用具の貸与開始までの流れ、そして貸与後のサポート体制についてご説明します。福祉用具の貸与サービスを利用するには、まず担当のケアマネージャーにご相談いただくことから始まります。ケアマネージャーは、利用者の方の心身の状態、生活環境、そしてご希望などを詳しく伺い、介護サービス計画を作成します。この計画書には、利用者の方に必要な介護サービスの種類や内容、目標などが明確に記されます。福祉用具の貸与が必要と判断された場合は、その種類や目的もこの計画に盛り込まれます。

次に、福祉用具専門相談員が、作成された介護サービス計画に基づいて、具体的な用具の選定と調整を行います。福祉用具専門相談員は、利用者の方のご自宅を訪問し、生活環境や身体状況などを細かく確認します。たとえば、ご自宅の広さや段差の有無、利用者の方の身体の大きさや動きなどを確認することで、安全かつ快適に利用できる用具を選定します。車椅子であれば、お部屋の広さや廊下の幅に合ったサイズを選びます。また、歩行器であれば、利用者の方の身長や歩幅に適したものを選び、使いやすいように高さを調節します。

福祉用具専門相談員は、用具の選定だけでなく、使い方や注意点についても丁寧に説明します。安全に利用していただくために、操作方法やメンテナンスの方法などを分かりやすく指導します。また、サービス開始後も、定期的に利用者の方のご自宅を訪問し、用具の状態を確認したり、必要に応じて調整を行ったりします。例えば、車椅子のタイヤの空気圧をチェックしたり、歩行器のグリップの劣化がないかを確認したりすることで、常に最適な状態で使用できるようサポートします。何か困ったことがあれば、いつでも相談できる体制を整えていますので、安心して福祉用具の貸与サービスをご利用いただけます。

福祉用具貸与介護計画書

福祉用具の貸し出しを受けるには、「福祉用具貸与介護計画書」の作成が必要です。これは、利用者にとって最適な福祉用具を選び、より良い生活を送るための大切な書類です。計画の作成は、主にケアマネジャーが担当します。利用者やその家族と面談し、日常生活での困りごとや希望を丁寧に聞き取ります。

この計画書には、利用者の状態、生活環境、そして目指す生活目標が具体的に書かれます。例えば、「一人でトイレに行きたい」「自分で食事をしたい」といった目標を達成するために、どのような福祉用具が必要なのかを検討します。具体的には、車椅子、歩行器、手すり、ベッド、特殊寝台、入浴補助用具といった種類や、それぞれの数量、貸し出す期間、費用などが詳しく記載されます。また、福祉用具を使う上での注意点や、自宅の改修が必要かどうかも検討されます。

この計画書は、ケアマネジャーだけでなく、福祉用具を貸し出す事業者、訪問介護員など、様々な関係者で共有されます。それぞれの専門家が情報を共有することで、利用者に最適な支援を提供できる体制が整います。利用者の状態は変化することがあります。そのため、定期的に計画書を見直し、必要に応じて内容を更新することも大切です。例えば、病状が変化したり、新しい福祉用具が必要になったりした場合には、計画を変更します。

利用者や家族は、計画書の内容をしっかりと確認し、疑問点や不安な点があれば、遠慮なくケアマネジャーに相談することが大切です。計画書を通して、関係者間で情報を共有し、協力することで、利用者は安心して福祉用具を使い、より快適な生活を送ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 福祉用具貸与介護計画書とは | 利用者にとって最適な福祉用具を選び、より良い生活を送るための大切な書類 |

| 作成者 | 主にケアマネジャー |

| 作成方法 | 利用者やその家族と面談し、日常生活での困りごとや希望を丁寧に聞き取り、利用者の状態、生活環境、そして目指す生活目標を具体的に記述 |

| 記載内容 |

|

| 共有者 | ケアマネジャー、福祉用具貸与事業者、訪問介護員など関係者間で共有 |

| 見直し | 利用者の状態変化に応じて定期的に見直し、必要に応じて内容を更新 (例: 病状変化、新しい福祉用具の必要性など) |

| 利用者・家族の役割 | 計画書の内容を確認し、疑問点や不安な点はケアマネジャーに相談 |

まとめ

要介護状態にある方が、住み慣れた自宅で安心して、そして少しでも自立した生活を送るためには、福祉用具の活用が大きな助けとなります。福祉用具は、要介護者の状態に合わせて様々な種類があり、その方の生活を多方面から支えます。

福祉用具は「福祉用具貸与」というサービスを通して利用できます。このサービスは介護保険の適用対象となるため、利用者の費用負担は軽減されます。費用が抑えられることで、必要な用具を気軽に利用しやすくなります。

福祉用具貸与を利用するには、まずケアマネージャーに相談することが重要です。ケアマネージャーは、要介護者の状態や生活環境を把握し、適切な用具の選定やサービス計画の作成を支援してくれます。また、福祉用具に関する専門的な知識を持つ福祉用具専門相談員も、用具選びの相談に乗ってくれます。専門家のアドバイスを受けることで、その方に本当に必要な用具を見つけることができます。

福祉用具貸与のサービスを受ける際には、「福祉用具貸与介護計画書」が作成されます。この計画書には、貸与される用具の種類や数量、貸与期間、費用などが記載されています。内容をしっかり理解し、疑問点があれば遠慮なく質問することが大切です。計画書の内容を把握することで、安心してサービスを利用できます。

福祉用具を適切に利用することで、要介護者の自立支援に繋がります。例えば、歩行が困難な方が歩行器を使うことで、移動が楽になり、活動範囲が広がります。また、介護者の肉体的・精神的な負担軽減にも繋がります。介護用ベッドを使うことで、移乗介助が楽になり、介護者の腰痛予防にもなります。福祉用具貸与サービスを積極的に活用することで、要介護者と介護者の生活の質の向上に大きく貢献します。

| サービス名 | 内容 | メリット | 手続き |

|---|---|---|---|

| 福祉用具貸与 | 要介護者の状態に合わせて様々な福祉用具を貸与するサービス |

|

|