福祉用具専門相談員:役割と重要性

介護を学びたい

先生、「福祉用具専門相談員」って、どんな資格ですか? 介護と介助に関係あるんですよね?

介護の研究家

そうだね。福祉用具専門相談員は、介護が必要な人が、杖や車いす、ベッドなど、どんな福祉用具を使うと良いかをアドバイスする専門家だよ。ケアマネージャーと一緒に、その人に合った用具を選ぶお手伝いをするんだ。

介護を学びたい

介護福祉士のような国家資格とは違うんですか?

介護の研究家

いいところに気がついたね。福祉用具専門相談員は、国家資格ではなく、公的資格なんだ。でも、福祉用具を扱う事業所では、この資格を持った人を二人以上、必ず配置しないといけないと決められている大切な資格だよ。

福祉用具専門相談員とは。

『福祉用具専門相談員』という言葉について説明します。福祉用具専門相談員とは、お年寄りや体の不自由な方が、介護に使う道具を選ぶお手伝いをする人のことです。どんな道具がその人に合うかを、ケアマネージャーと一緒に考え、相談にのったり、助言をしたりします。福祉用具専門相談員は公的な資格ですが、国家資格ではありません。介護保険を使った福祉用具のサービスを提供する事業所では、この資格を持った人を2人以上置くことが義務付けられています。

福祉用具専門相談員の仕事

福祉用具専門相談員は、高齢者や障がいのある方が、住み慣れた場所で自分らしく、より快適で安全な日常生活を送れるように、福祉用具の選定、提供、調整などを行います。

利用者の方にとって、福祉用具は生活の質を大きく左右する重要なものです。そのため、専門相談員はまず利用者の方の状態を詳しく把握することから始めます。身体機能の程度はもちろんのこと、生活環境、生活習慣、趣味、そしてご家族の介護状況や希望など、多岐にわたる情報を丁寧に聞き取ります。

例えば、歩行が困難な方に対して車椅子を選ぶ場合、単に「車椅子」と一口に言っても、手動か電動か、自走式か介助式か、折りたたみ式かなど、様々な種類があります。利用者の方の腕の力、自宅の間取りや段差の有無、外出の頻度などを考慮し、最適な一台を選定します。

また、ケアマネージャーをはじめ、医師、看護師、理学療法士、作業療法士など、他の専門職と連携を取りながら、利用者の方にとって最も効果的な福祉用具の選定を行います。福祉用具は車椅子や介護用ベッドのような大きなものだけでなく、入浴用の椅子や手すり、食事用のスプーンや箸、排泄に使うおむつやポータブルトイレなど、日常生活で必要な様々な用具が含まれます。

福祉用具を選定した後も、専門相談員の仕事は続きます。利用者の方やご家族に使用方法を丁寧に説明し、必要に応じて調整を行います。さらに、定期的な点検や修理を行い、安全に長く福祉用具を使えるようにサポートします。福祉用具に関する助成制度の案内なども行い、利用者の方の負担軽減にも努めます。このように、福祉用具専門相談員は、利用者の方の生活を支える上で、欠かすことのできない存在です。

| 役割 | 対象 | 実施内容 | 具体例 | 連携 | アフターフォロー |

|---|---|---|---|---|---|

| 利用者の生活の質向上のための福祉用具選定、提供、調整 | 高齢者、障がい者 | 利用者の状態把握(身体機能、生活環境、生活習慣、趣味、家族の介護状況、希望など)、福祉用具選定、使用方法説明、調整 | 歩行困難な方への車椅子選定(種類、腕の力、自宅環境、外出頻度を考慮) 入浴用具、食事用具、排泄用具など |

ケアマネージャー、医師、看護師、理学療法士、作業療法士など | 定期点検、修理、助成制度案内 |

資格取得と配置義務

福祉用具の貸し出しや売り渡しといったサービスを介護保険を使って行う事業所には、福祉用具専門相談員という資格を持った人が二人以上いないといけないと法律で決まっています。福祉用具専門相談員は民間の資格ですが、この配置義務からも、介護保険制度の中で大切な役割を担っていることが分かります。

では、どのようにして福祉用具専門相談員の資格を取得するのでしょうか。大きく分けて二つの道があります。一つは、決められた養成講座を修了する方法です。この講座では、福祉用具に関する専門的な知識や技術を体系的に学ぶことができます。もう一つは、ある一定期間の実務経験を積み、決められた講習会を受講した後に試験を受ける方法です。こちらは、実際に現場で働きながら知識や技術を磨いてきた人が、資格取得を目指すための道です。

どちらの道を選んだとしても、試験に合格しなければ資格は取得できません。試験では、福祉用具に関する幅広い知識や、利用者の状態に合わせた用具の選定、調整、使い方の指導といった実践的な能力が問われます。例えば、車椅子を選ぶにしても、利用者の体の状態や生活環境、そして利用者の希望を丁寧に聞き取り、最適なものを提案する必要があります。また、利用者が安全に福祉用具を使えるよう、使い方を分かりやすく教えたり、定期的に点検や修理を行ったりすることも大切です。こうした専門的な知識と技能を身につけ、試験に合格することで、初めて福祉用具専門相談員として認められ、介護を必要とする人たちの生活を支えることができるようになります。

| 福祉用具専門相談員の資格取得方法 |

|---|

|

ケアマネージャーとの連携

在宅介護を支える上で、要介護者やその家族にとって心強い存在となるケアマネジャーと福祉用具専門相談員。この両者の連携は、より良いサービス提供のために欠かせません。ケアマネジャーは、介護保険制度における中心的な役割を担い、利用者の心身の状況、生活環境、そして家族の希望などを丁寧に聞き取り、最適なケアプランを作成します。このケアプランには、利用者の自立を支援し、生活の質を高めるための様々なサービスが盛り込まれており、福祉用具の活用も重要な要素の一つです。

福祉用具専門相談員は、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、利用者に最適な福祉用具の選定、調整、そして使用方法の指導などを行います。例えば、杖や歩行器、車椅子といった移動を助ける用具から、ベッドや手すりなどの住宅環境を整える用具、そして入浴や排泄をサポートする用具まで、多岐にわたる福祉用具の中から、利用者の身体状況や生活環境に合ったものを選定します。この選定にあたっては、ケアマネジャーから提供される利用者の情報が不可欠です。利用者の身体機能の程度、住居の構造、そして日常生活における課題など、ケアマネジャーが把握している詳細な情報を共有することで、福祉用具専門相談員はより的確な提案を行うことができます。

利用者が福祉用具を使い始めてからも、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員は継続的に連携を取り、状況の確認や調整を行います。例えば、利用者の身体状況が変化した場合や、福祉用具に不具合が生じた場合などは、速やかに対応する必要があります。また、定期的な訪問を通じて、利用者の状態や福祉用具の使用状況を把握し、必要に応じてケアプランの見直しや福祉用具の調整を行います。このように、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員が密接に連携することで、利用者はより安全で快適な生活を送ることができ、在宅介護の質の向上に繋がります。

| 役割 | ケアマネジャー | 福祉用具専門相談員 |

|---|---|---|

| 主な業務 | 利用者の状況、家族の希望などを聞き取り、ケアプランを作成 | ケアプランに基づき、最適な福祉用具の選定、調整、使用方法の指導 |

| ケアプランとの関係 | ケアプランの作成者 | ケアプランに基づき、福祉用具の選定 |

| 連携の必要性 | 福祉用具選定のための情報提供、状況変化への対応 | 利用者情報に基づいた福祉用具選定、状況変化への対応 |

| 例 | 身体機能の程度、住居構造、日常生活の課題などの情報を福祉用具専門相談員に提供 | 杖、歩行器、車椅子、ベッド、手すり、入浴・排泄補助用具などを選定 |

| 継続的な連携 | 利用者の状況変化や福祉用具の不具合発生時の対応、定期訪問による状況把握、ケアプラン見直し | 利用者の状況変化や福祉用具の不具合発生時の対応、定期訪問による状況把握、福祉用具調整 |

利用者にとってのメリット

福祉用具を使うことは、利用者の方々にとってたくさんの良いことがあります。日常生活での動作の負担を軽くし、自分の力で生活できるようになることが大きなメリットです。

例えば、歩くのが難しい方が、自分に合った歩行器を使うと、転ぶ危険が減り、安全に移動できるようになります。杖を使うことで、体のバランスを取りやすくなり、歩くことが楽になる方もいます。また、車椅子を使うことで、行動範囲が広がり、色々な場所にいくことができるようになります。

入浴が難しい方にとっては、入浴補助用具を使うことで、安全にお風呂を楽しむことができるようになります。入浴用椅子を使うことで、立ち上がる負担を軽くしたり、滑りにくいマットを使うことで、転倒の危険を減らすことができます。これにより、一人で入浴できるようになる方もいます。

食事をするのが難しい方にとって、握りやすい箸やスプーンなどを使うことで、自分で食事をする喜びを感じることができるようになります。また、食べこぼしを減らす工夫がされている食器などを使うことで、食事の時間がより楽しくなります。

このように、福祉用具は、利用者の方の体の機能を維持したり、向上させたり、生活の質を上げることに大きく役に立ちます。そして、介護をする方の負担を軽くすることにも繋がります。福祉用具専門相談員は、利用者の方々が安心して福祉用具を使い、その効果を最大限に得られるように、適切な助言や支えをしています。

| 場面 | 困っていること | 福祉用具の例 | 効果・メリット |

|---|---|---|---|

| 移動 | 歩くのが難しい | 歩行器、杖、車椅子 | 転倒防止、安全な移動、バランス維持、行動範囲拡大 |

| 入浴 | 入浴が難しい | 入浴補助用具、入浴用椅子、滑り止めマット | 安全な入浴、立ち上がり負担軽減、転倒防止、自立した入浴 |

| 食事 | 食事が難しい | 握りやすい箸やスプーン、食べこぼし防止食器 | 食事の喜び、食べこぼし軽減、楽しい食事 |

今後の展望

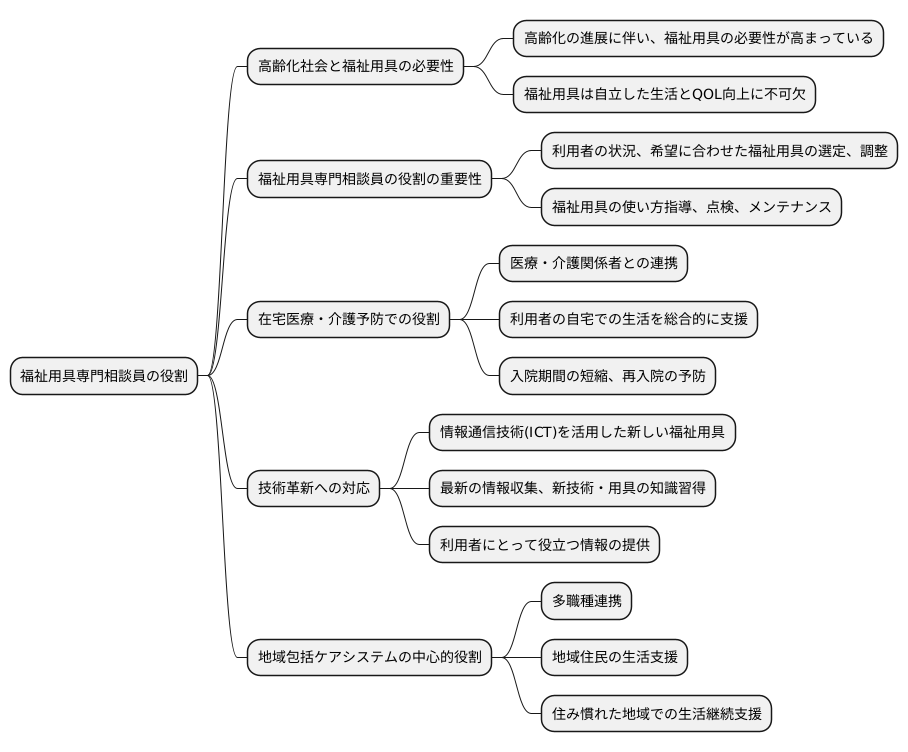

私たちの社会は、高齢化がますます進んでおり、それに伴い福祉用具の必要性はますます高まっています。福祉用具は、高齢者や障がいのある方の自立した生活を支え、生活の質を高める上で欠かせないものとなっています。この福祉用具を適切に利用するためには、専門家の助言が不可欠です。そこで、福祉用具専門相談員の役割がますます重要になってきています。

今後、福祉用具専門相談員には、より専門的で高度な知識と技能が求められるようになるでしょう。利用者の身体状況や生活環境、そして、利用者の希望を丁寧に聞き取り、最適な福祉用具を選び、調整する能力が重要になります。また、福祉用具の使い方の指導や、定期的な点検、メンテナンスなども大切な仕事です。

在宅医療や介護予防の分野においても、福祉用具専門相談員の活躍の場は広がっています。医療関係者や介護関係者と連携し、利用者の自宅での生活を総合的に支援していくことが期待されています。例えば、自宅で安心して療養生活を送れるように、適切な福祉用具を選定し、使用方法を指導することで、入院期間の短縮や再入院の予防にも貢献できます。

技術革新も目覚ましく、情報通信技術を活用した新しい福祉用具も次々と開発されています。福祉用具専門相談員は、常に最新の情報を収集し、新しい技術や用具に関する知識を深める努力を続ける必要があります。そして、利用者にとって本当に役立つ情報を提供していくことが大切です。

地域包括ケアシステムの構築においても、福祉用具専門相談員は中心的な役割を担うことが期待されています。医師、看護師、介護職員、ケアマネジャーなど、様々な職種と緊密に連携し、地域住民の生活を支えていく必要があります。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域社会全体を支える存在として、福祉用具専門相談員の活躍がますます期待されています。