介護と介助の違い:自立支援への手助け

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?

介護の研究家

そうですね。「介護」は生活全般を支えることで、「介助」は食事や着替えなど、具体的な行動を助けることだよ。例えば、毎日の食事の献立を考えるのは「介護」、実際に食事を食べさせる補助をするのは「介助」だね。

介護を学びたい

なるほど。でも、どちらも生活を助けることには変わりないですよね?

介護の研究家

その通り。どちらも生活の支えとなるけれど、「介護」はより広い範囲を、「介助」はより具体的な行動を指すんだ。だから、「介護」の中に「介助」が含まれると考えてもいいよ。

介助とは。

「介護」と「介助」という言葉の違いについて説明します。「介助」とは、病気の人、障がいのある人、お年寄りなど、日常生活での動作、例えば、お風呂に入ること、食事をすること、トイレに行くこと、移動すること、服を着たり脱いだりすることなどが、自分一人では難しい人に、周りの人が手伝いをすることです。介護の最終的な目標は、その人が自分でできることを増やし、自立した生活を送れるようにサポートすることです。そのためには、その人の希望に合わせ、その人自身ができることを手伝うことが大切です。「介護」は、生活全般を広く見てサポートするという意味なのに対し、「介助」は、一つ一つの動作や行動をサポートするという意味になります。誰かを「介助」するときは、どのくらい手伝う必要があるのかを見極める必要があります。その判断材料となるのが、日常生活動作と、さらに高度な日常生活動作です。

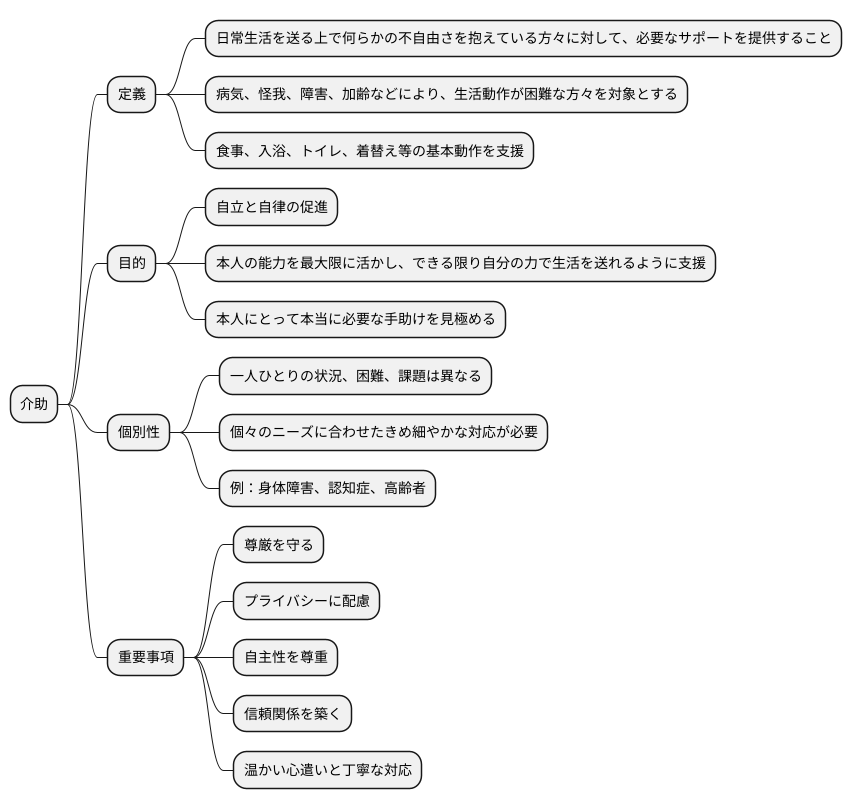

介助とは何か

「介助」とは、日常生活を送る上で何らかの不自由さを抱えている方々に対して、必要なサポートを提供することを意味します。これは、病気や怪我、障害、あるいは加齢などによって、ご自身で思うように動くことや生活のあれこれをこなすことが難しくなった方々を対象としています。具体的には、食事や入浴、トイレへの移動、着替えといった毎日の生活における基本的な動作をスムーズに行うことが難しい部分を、私たちが補う形で手助けをすることを指します。

介助の最も重要な目的は、その方の自立と自律を促すことにあります。介助は、単に身の回りのことを代行することではありません。その方が持っている能力を最大限に活かし、できる限り自分の力で生活を送れるように、必要な時に必要なだけの支援を提供することが大切です。そのためには、その方の状態や希望、生活環境などを丁寧に理解し、ご本人にとって本当に必要な手助けは何かを見極めることが重要になります。

介助が必要な方の状況は一人ひとり異なり、それぞれ異なる困難や課題を抱えています。そのため、画一的な支援を提供するのではなく、個々のニーズに合わせたきめ細やかな対応が必要です。例えば、身体的な障害のある方には、移動や動作を補助するための適切な器具や方法を用いることが重要です。認知症の方には、穏やかに接し、分かりやすい言葉で説明しながら、混乱を防ぐ配慮が欠かせません。また、高齢の方には、身体機能の低下や持病などを考慮し、安全に配慮した支援を提供する必要があります。

介助を行う際には、その方の尊厳を守ることを常に念頭に置く必要があります。ご本人のプライバシーに配慮し、自主性を尊重しながら、信頼関係を築くことが大切です。温かい心遣いと丁寧な対応を心がけることで、その方が安心して日常生活を送れるように、そしてより豊かな生活を送れるように支援していくことが、介助の真髄と言えるでしょう。

介護との違い

「介護」と「介助」は、どちらも人を支える行為ですが、その意味合いと範囲には明確な違いがあります。「介護」とは、日常生活を送る上で困難を抱えている人を、心身両面から包括的に支えることを指します。例えば、食事や入浴、排泄といった基本的な動作の介助だけでなく、健康状態の管理や金銭の管理、さらには社会とのつながりを維持するための支援なども含まれます。つまり、その人の生活の質を保ち、できる限り自立した生活を送れるように、幅広くサポートしていくことが「介護」の役割です。

一方、「介助」は特定の動作や行為について、具体的な手助けをすることを意味します。例えば、食事の際に箸やスプーンを使うのが難しい方に食器を渡したり、歩行が困難な方に杖を渡して支えたり、衣服の着脱を補助したりといった行為が「介助」にあたります。つまり、「介助」は「介護」という大きな枠組みの中の一つの要素であり、具体的な行動として位置づけられます。

具体例を挙げると、高齢者施設で暮らす方の入浴場面を考えてみましょう。入浴前に脱衣を手伝ったり、洗髪をしたり、浴槽への出入りを支えたりする行為は「介助」です。同時に、入浴を通してその方の健康状態をチェックしたり、お好きな入浴剤を使ってリラックスできる時間となるよう配慮したり、他の入居者との交流を促したりすることは「介護」の視点と言えるでしょう。このように、「介助」は目に見える形での具体的な支援であり、「介護」はその人の生活全体を見守り、支え、より良い生活を送れるように配慮する、より包括的な支援といえます。高齢化社会が進む中で、「介護」と「介助」のそれぞれの役割を正しく理解することは、より質の高い支援を提供するために不可欠です。

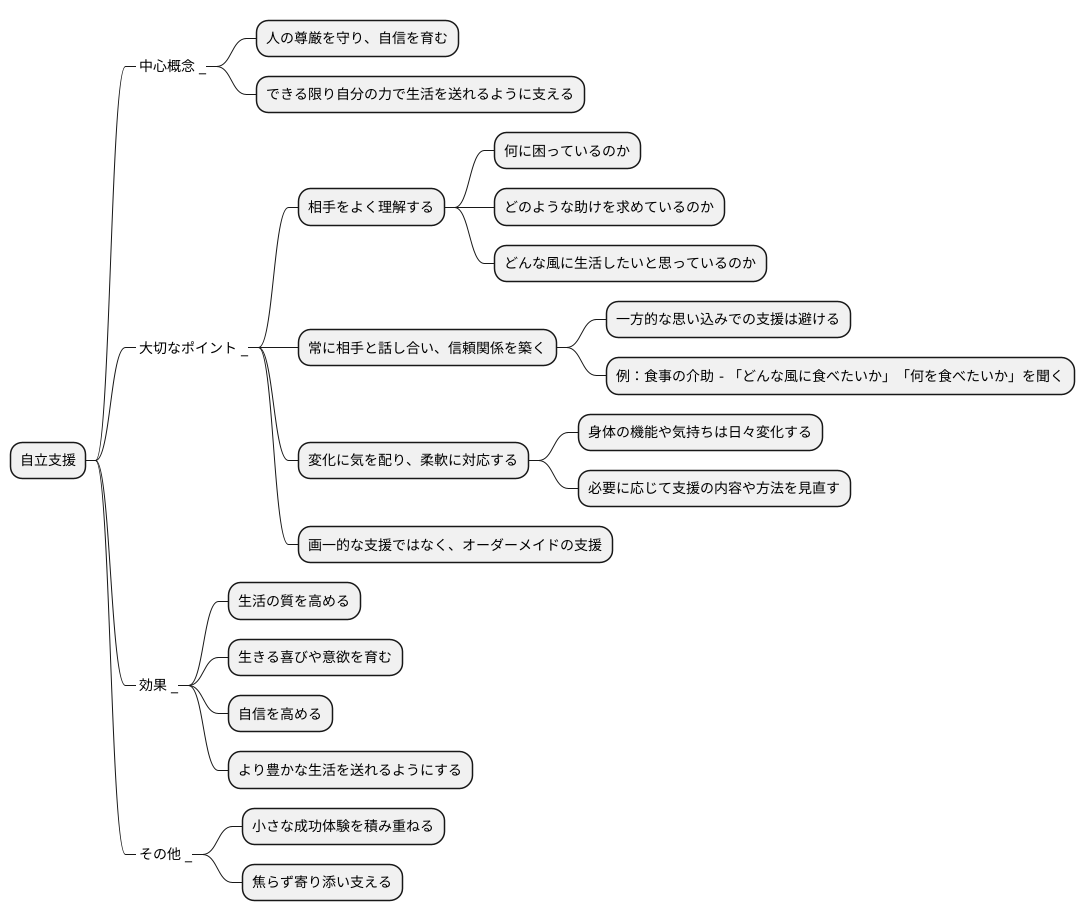

自立支援の重要性

人の尊厳を守り、自信を育むために、自立支援は介護や介助において最も大切なことです。これは、その人が持っている力を最大限に発揮し、できる限り自分の力で生活を送れるように支えることを意味します。

まず、自立支援を行う上で大切なのは、相手をよく理解することです。何に困っているのか、どのような助けを求めているのか、どんな風に生活したいと思っているのか。その人の置かれている状況、性格、気持ちに寄り添い、丁寧に把握することで、本当に必要な支援が見えてきます。

一方的な思い込みで支援を決めるのではなく、常に相手と話し合い、信頼関係を築きながら進めていくことが重要です。例えば、食事の介助をする際も、ただ食べさせるのではなく、「どんな風に食べたいか」「何を食べたいか」を聞き、できることは自分で行ってもらうように促します。

また、身体の機能や気持ちは日々変化するものです。昨日できたことが今日はできない、今日はしたくないということもあるでしょう。その方の変化に気を配り、必要に応じて支援の内容や方法を見直す柔軟性も大切です。画一的な支援ではなく、その人に合った、オーダーメイドの支援を心掛けてください。

自立支援は、その人の生活の質を高めるだけでなく、生きる喜びや意欲を育むことにも繋がります。焦らず、小さな成功体験を積み重ねることで、自信を高め、より豊かな生活を送れるように、寄り添い支えていきましょう。

日常生活動作への理解

人が自立した生活を送るためには、日常生活動作(いわゆる日常生活の活動)を理解することがとても大切です。日常生活動作とは、食事をする、お風呂に入る、トイレに行く、移動する、服を着替えるといった、毎日の生活で基本となる動作のことを指します。これらの動作は、私たちが普段何気なく行っているものですが、加齢や病気、けがなどによってできなくなることがあります。

介助を行う際には、まず、その人がこれらの基本的な動作をどのくらい自分で行うことができるのかを評価する必要があります。例えば、食事をする動作一つをとっても、箸やスプーンを使って自分で食べることができるのか、それとも誰かに食べさせてもらう必要があるのか、一口の量はどうなのか、食事にかかる時間はどうなのかなど、細かく見ていく必要があります。

日常生活動作の評価には、様々な方法があります。どの方法を使うかによって、評価の基準や評価項目が異なります。例えば、その人が自分でどの程度できるかを点数で表す方法や、介助が必要な部分とそうでない部分を分けて記録する方法などがあります。これらの評価をもとに、その人にどの程度の介助が必要なのか、どのような介助方法が適切なのかを判断します。そして、その人に合った支援計画を立て、実行していくことが重要になります。

日常生活動作を理解することは、その人の状態を正しく把握し、本当に必要な介助を提供することに繋がります。むやみに介助をするのではなく、その人が自分でできることはできるだけ自分で行ってもらうようにすることで、残された能力を維持し、生活の質を高めることができます。また、日常生活動作の改善を目指すことで、その人の自立を支援し、より豊かな生活を送れるようにサポートすることができます。日常生活動作への理解は、介助を行う上で欠かせない要素と言えるでしょう。

| 日常生活動作の理解の重要性 | 内容 |

|---|---|

| 自立した生活 | 食事、入浴、トイレ、移動、着替えなど、基本的な動作を指す。加齢や病気、怪我などでできなくなることがある。 |

| 介助の必要性評価 | 動作の自立度を評価(例:食事動作の自立度、介助の必要性、食事量、食事時間など)。 |

| 評価方法 | 点数化、介助必要部分の記録など、様々な方法が存在。評価基準や項目は方法によって異なる。 |

| 介助方法の決定 | 評価結果に基づき、必要な介助の程度や適切な方法を判断。 |

| 支援計画 | 個人に合った支援計画を立て、実行。 |

| 適切な介助の実施 | 状態を把握し、本当に必要な介助を提供。 |

| 残存能力の維持と生活の質向上 | 可能な限り自分で行ってもらうことで、残存能力を維持し、生活の質を高める。 |

| 自立支援と豊かな生活 | 日常生活動作の改善を目指し、自立を支援、豊かな生活をサポート。 |

手段的日常生活動作への理解

人は誰でも年を重ねるにつれて、身体機能や認知機能が低下していくものです。そのため、日常生活を送る上で、様々な場面で支援が必要となることがあります。生活を送る上で基本となる動作を日常生活動作(ADL)と言いますが、食事、更衣、排泄、移動、入浴といった動作が該当します。これらは生きる上で必要不可欠な動作です。しかし、単に生きるだけでなく、より質の高い生活を送るためには、日常生活動作に加えて、手段的日常生活動作(IADL)への配慮も欠かせません。

手段的日常生活動作(IADL)とは、家事、買い物、金銭の管理、電話や手紙などの通信、薬の管理、交通機関の利用など、社会との関わりを維持し、自立した生活を送るために必要な、より複雑な活動のことを指します。日常生活動作(ADL)が自立していても、これらの活動に困難を抱えているケースは少なくありません。例えば、食事や着替えは自分でできるけれども、栄養バランスを考えた料理を作ることが難しい、あるいは、買い物に出かけるのが困難といった場合が考えられます。

手段的日常生活動作(IADL)への支援を行う際には、その方の状況を丁寧に把握することが重要です。例えば、買い物が困難な方の場合、身体的な問題で外出が難しいのか、認知的な問題で買い物リストを管理するのが難しいのかなど、原因を特定することで、より適切な支援を提供することができます。身体的な問題であれば、一緒に買い物に行く、宅配サービスを利用する、地域のボランティアによる買い物代行サービスを紹介するなどの方法が考えられます。認知的な問題であれば、買い物リストの作成を支援したり、記憶を助けるための道具を提供するといった支援が有効です。また、金銭管理が困難な方に対しては、預貯金の管理を代行したり、公共料金の支払いを支援するなどの方法が考えられます。

手段的日常生活動作(IADL)への支援は、その方の尊厳を尊重し、可能な限り自立を支援することを心がけることが大切です。必要な支援を提供しつつも、ご本人ができることはご自身で行えるよう、見守りや励ましを忘れずに行うことが重要です。そして、常にその方の気持ちに寄り添い、信頼関係を築きながら支援していくことが、より豊かな生活の実現につながるのです。

| 日常生活動作(ADL) | 手段的日常生活動作(IADL) |

|---|---|

| 生きる上で必要不可欠な基本動作 例:食事、更衣、排泄、移動、入浴 |

社会との関わりを維持し、自立した生活を送るために必要な、より複雑な活動 例:家事、買い物、金銭の管理、電話や手紙などの通信、薬の管理、交通機関の利用 |

| 自立していても、IADLに困難を抱えているケースは少なくない | 支援を行う際には、個々の状況を丁寧に把握し、原因を特定することが重要 |

| 身体的問題→買い物同行、宅配サービス利用、買い物代行サービス紹介 認知的問題→買い物リスト作成支援、記憶を助ける道具提供 金銭管理困難→預貯金管理代行、公共料金支払い支援 |

|

| 尊厳を尊重し、可能な限り自立を支援。見守りや励ましを忘れずに行う。信頼関係を築きながら支援していく。 |

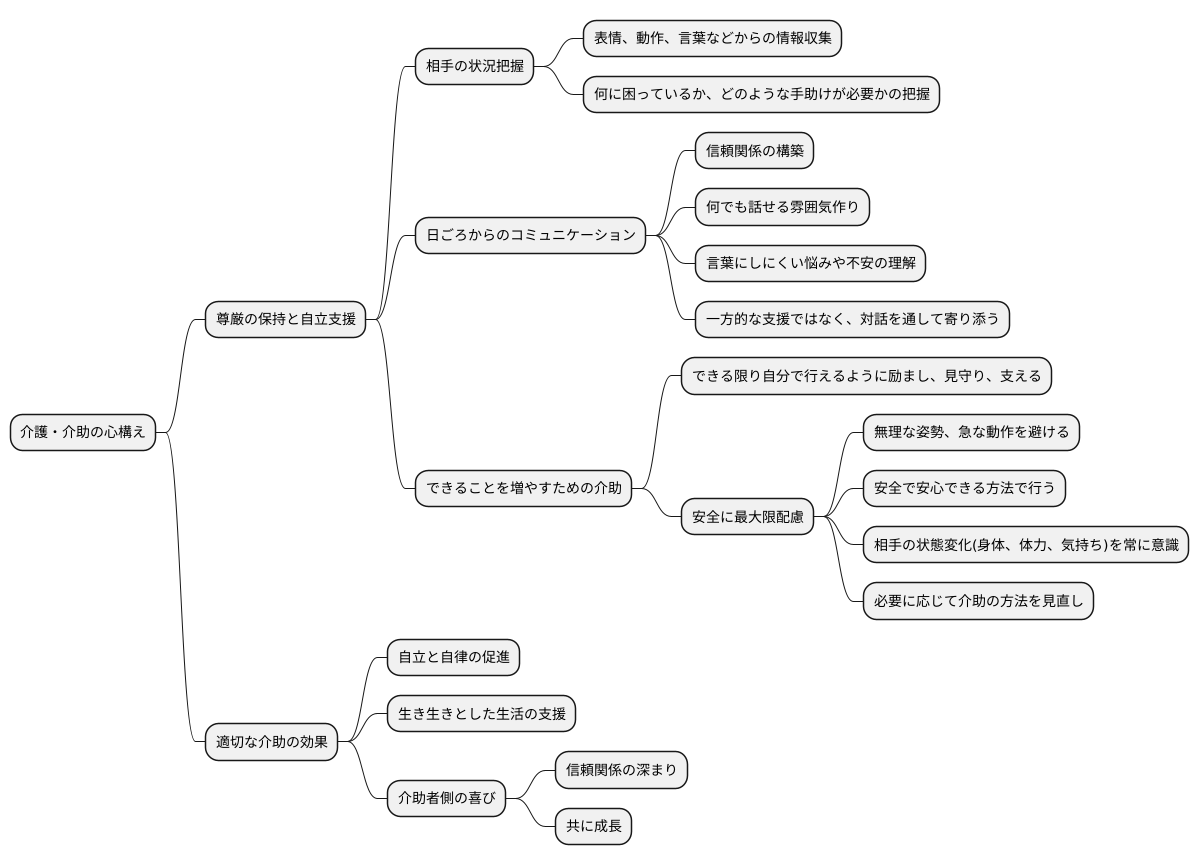

適切な介助の実践

人と人との触れ合いが根幹となる介護や介助は、その方の尊厳を守り、自立を支援することを第一に考えなければなりません。適切な介助を実践するためには、まず相手の方の状況を丁寧に観察し、深く理解することが重要です。表情、動作、言葉など、あらゆる情報を集め、何に困っているのか、どのような手助けを必要としているのかを的確に把握します。

その方の思いを汲み取るためには、日ごろからのコミュニケーションが不可欠です。信頼関係を築き、何でも話せる雰囲気を作ることで、言葉にしにくい悩みや不安も理解できるようになります。一方的に支援を提供するのではなく、常に対話を通して、その方の気持ちに寄り添うことが大切です。

介助は、その方ができることを奪うのではなく、できることを増やすために行うものです。たとえ時間がかかっても、できる限り自分で行えるように励まし、見守り、支えていくことが重要です。また、介助を行う際には、安全に最大限配慮しなければなりません。無理な姿勢での介助や、急な動作は避け、安全で安心できる方法で行うことを心がけます。相手の身体の状態、体力、そして気持ちの変化を常に意識し、必要に応じて介助の方法を見直す柔軟さも大切です。

適切な介助は、その方の自立と自律を促し、より生き生きとした生活を送るための支えとなります。そして、介助する側も、相手の方との信頼関係を深め、共に成長していく喜びを感じることができるでしょう。