自立への挑戦:IL運動とは

介護を学びたい

先生、「自立した生活を求める活動」である『IL運動』って、どういう意味ですか?よく分かりません。

介護の研究家

良い質問ですね。『IL運動』とは、自立生活運動のことです。障害のある人や高齢の方が、周りの人に頼りきりではなく、自分でできることは自分で行い、自分らしく生活していこうという活動のことです。例えば、自分で着替えたり、ご飯を食べたり、仕事に行ったりすることなどです。

介護を学びたい

なるほど。自分でできることを自分でやるための運動なんですね。でも、それって『介護』や『介助』とどう関係があるのですか?

介護の研究家

『IL運動』は、介護や介助が必要な人も、できるだけ自分の力で生活できるように、社会の仕組みや考え方が変わることを目指しています。例えば、車いすの人でも使いやすいように、建物にスロープやエレベーターを設置することなどを求めていく活動です。つまり、介護や介助をしてもらうだけでなく、社会全体で自立を支えることが大切だということを訴えているのです。

IL運動とは。

『生活自立運動』(体の不自由な方や年配の方が、介護や仕事などを通して、自分の力で生活していくことを目指し、取り組む活動のこと。社会的な活動の一つでもあります。特に体の不自由な方の団体では、経済的に自立するために、働く場所を確保するための活動として取り組んでいる場合もあります。)について説明します。

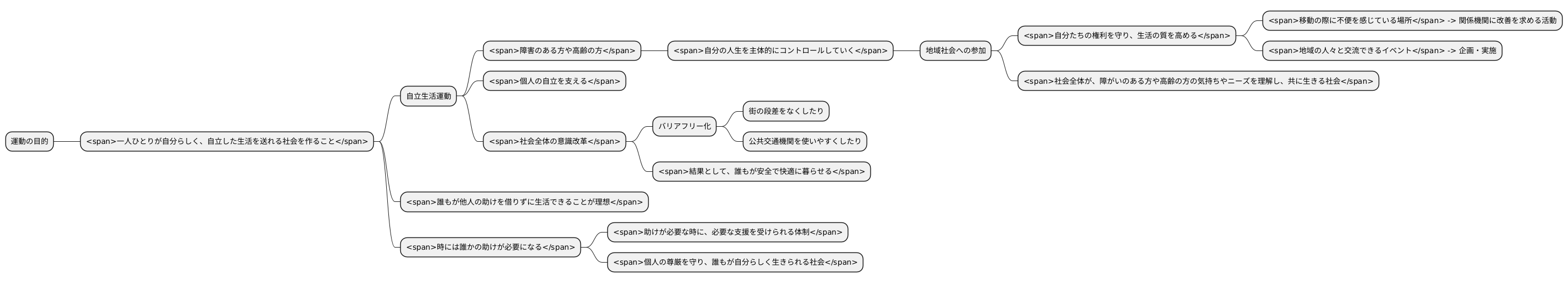

運動の目的

運動の目的は、一人ひとりが自分らしく、自立した生活を送れる社会を作ることです。これは、「自立生活運動」と呼ばれる取り組みの大きな目標でもあります。この運動は、特に障がいのある方や高齢の方が、介護を必要とする立場から脱却し、自分の人生を主体的にコントロールしていくことを目指しています。

具体的には、地域社会への参加を通して、自分たちの権利を守り、生活の質を高めるための活動を行います。例えば、移動の際に不便を感じている場所があれば、関係機関に改善を求める活動や、地域の人々と交流できるイベントなどを企画・実施します。こうした活動を通して、社会全体が、障がいのある方や高齢の方の気持ちやニーズを理解し、共に生きる社会を目指します。

この運動は、個人の自立を支えるだけでなく、社会全体の意識改革にもつながります。街の段差をなくしたり、公共交通機関を使いやすくしたりといった「バリアフリー化」も、この運動から生まれた取り組みの一つです。すべての人が暮らしやすい社会は、結果として、誰もが安全で快適に暮らせることにつながります。

誰もが他人の助けを借りずに生活できることが理想ですが、時には誰かの助けが必要になることもあります。この運動は、助けが必要な時に、必要な支援を受けられる体制作りも目指しています。そして、個人の尊厳を守り、誰もが自分らしく生きられる社会を実現することが、この運動の根底にある理念なのです。

活動の内容

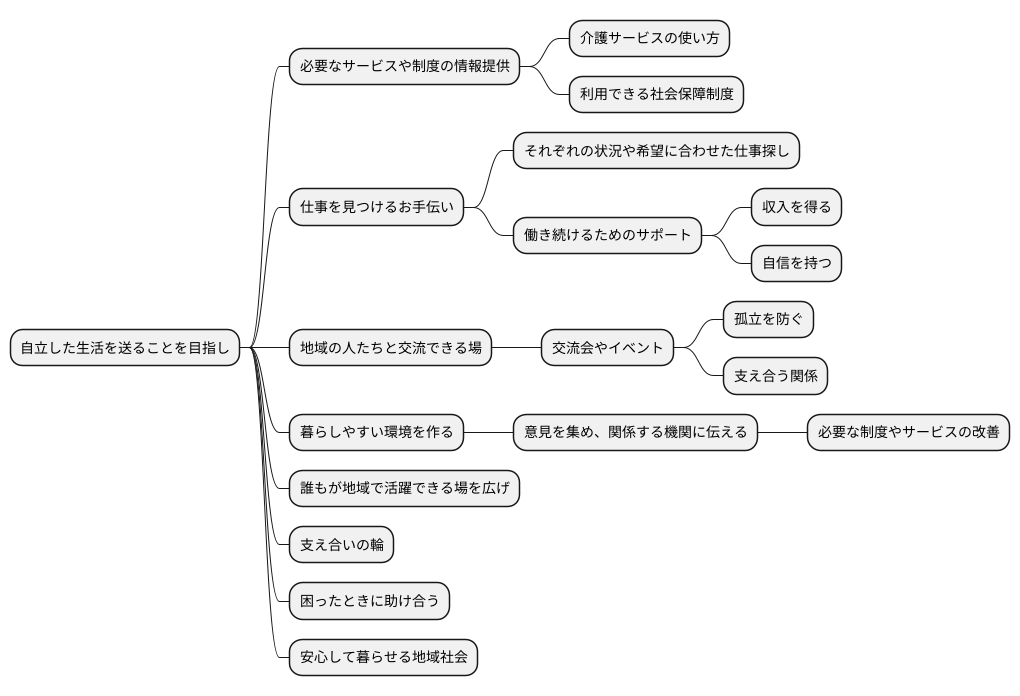

自立した生活を送ることを目指し、様々な活動に取り組んでいます。

まず、必要なサービスや制度の情報提供を行います。介護サービスの使い方や利用できる社会保障制度について、分かりやすく説明することで、必要な支援を受けられるように手助けをします。

次に、仕事を見つけるお手伝いをします。それぞれの状況や希望に合わせた仕事探しや、働き続けるためのサポートを行います。働くことで収入を得られるだけでなく、自分に自信を持つことにも繋がります。

地域の人たちと交流できる場も提供しています。交流会やイベントを通して、地域の人たちと繋がり、孤立を防ぎ、支え合う関係を作っていきます。

また、暮らしやすい環境を作るために、意見を集め、関係する機関に伝えます。当事者自身の声を届けることで、必要な制度やサービスの改善に繋げます。

これらの活動を通して、誰もが地域で活躍できる場を広げ、支え合いの輪を広げていきます。困ったときに助け合うことで、安心して暮らせる地域社会を目指しています。

運動の歴史

運動の歴史は、1960年代のアメリカに始まります。エド・ロバーツ氏という、ポリオを患った学生が、自立生活運動の礎を築きました。彼は大学構内で、自分たちの生活を自分たちで管理する「自立生活センター」という取り組みを仲間と共に立ち上げました。この画期的な試みは、障がいを持つ人々が、施設ではなく地域社会で、自分らしく生きることへの道を切り開く第一歩となりました。

ロバーツ氏たちの取り組みは大きな反響を呼び、アメリカ国内で急速に広まりました。「自立生活」という理念は、多くの共感を集め、やがて世界各国へ波及していきました。人々は、障がいを持つ人々も、他の人々と同様に、地域社会の一員として暮らす権利があるという考えに賛同し、支援の輪が広がっていきました。

日本では、1970年代後半から、重度の障がいを持つ人々自身が中心となって、この運動が芽吹き始めました。彼らは、アメリカでの自立生活運動に影響を受け、自分たちの生活を自分たちで決める権利を求め、声を上げ始めました。具体的な行動として、自立生活センターの設立や、制度改革を求める活動などが行われました。

当時の日本では、障がいを持つ人々への支援は、施設で暮らすことを前提としたものが中心でした。しかし、自立生活運動の広がりとともに、地域で自立して暮らすための支援体制の構築が重要視されるようになりました。これは、障がいを持つ人々の生活の質の向上だけでなく、社会全体のインクルーシブな社会づくりにも大きく貢献するものとなりました。自立生活運動は、今もなお進化を続け、全ての人が自分らしく生きられる社会の実現を目指しています。

| 地域 | 時期 | 主な出来事 | 影響・結果 |

|---|---|---|---|

| アメリカ | 1960年代 | エド・ロバーツ氏らによる自立生活センターの設立 | 自立生活運動の始まり、障がいを持つ人々の地域社会での生活への道を開く |

| アメリカ | 1960年代以降 | 自立生活運動が国内で急速に拡大 | 自立生活の理念が世界各国へ波及 |

| 日本 | 1970年代後半 | 重度の障がいを持つ人々による自立生活運動の開始 | 自立生活センターの設立、制度改革の要求 |

| 日本 | 1970年代後半以降 | 自立生活運動の広がり | 地域での自立生活支援体制の構築、インクルーシブな社会づくりへの貢献 |

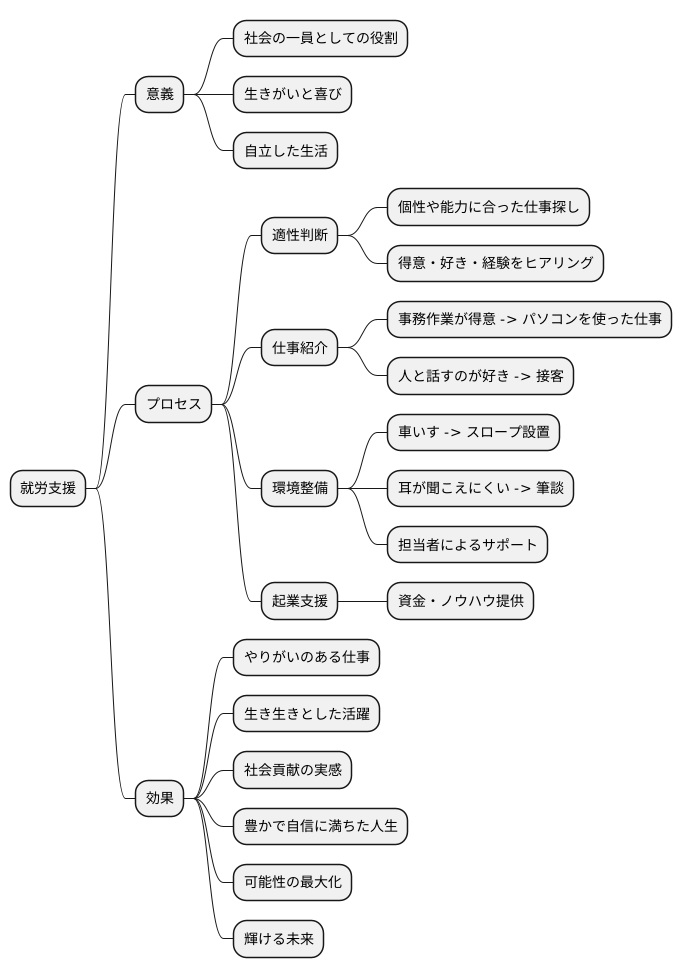

就労支援の重要性

人は誰でも、社会の一員として認められ、自分の役割を果たしたいと願っています。特に、病気や障がいのある方、高齢の方にとって、働くことは大きな喜びと生きがいをもたらします。そのため、自立した生活を送るための支援、すなわち就労支援は、とても大切な活動です。就労支援は、収入を得るためだけの活動ではありません。経済的な自立はもちろん重要ですが、それ以上に、社会との繋がりを築き、自分自身に自信を持つことができるからです。

就労支援では、まず、その人がどんな仕事に向いているのか、どんな仕事がしたいのかをじっくりと話し合います。得意なこと、好きなこと、これまでの経験などを丁寧に聞き取り、その人にぴったりの仕事探しをサポートします。例えば、事務作業が得意な方にはパソコンを使った仕事を紹介したり、人と話すのが好きな方には接客の仕事を紹介したりと、それぞれの個性や能力に合った仕事を見つけるお手伝いをします。

仕事が決まれば、働きやすい環境を作ることも大切です。例えば、車いすを使っている方には、職場にスロープを設置する、耳が聞こえにくい方には、筆談を取り入れるなど、それぞれの状況に合わせた配慮が必要です。また、仕事に慣れるまで、担当者が付き添い、困ったことがあればすぐに相談できる体制を整えます。さらに、自分で事業を始めたいという方には、起業するための資金やノウハウなどの支援も行います。

就労支援を通して、多くの方がやりがいのある仕事に就き、生き生きと活躍しています。働く喜びを感じ、社会に貢献しているという実感は、その人の人生をより豊かにし、自信に満ち溢れたものにしてくれます。就労支援は、一人一人の可能性を最大限に引き出し、輝ける未来を応援する、なくてはならない活動なのです。

これからの課題

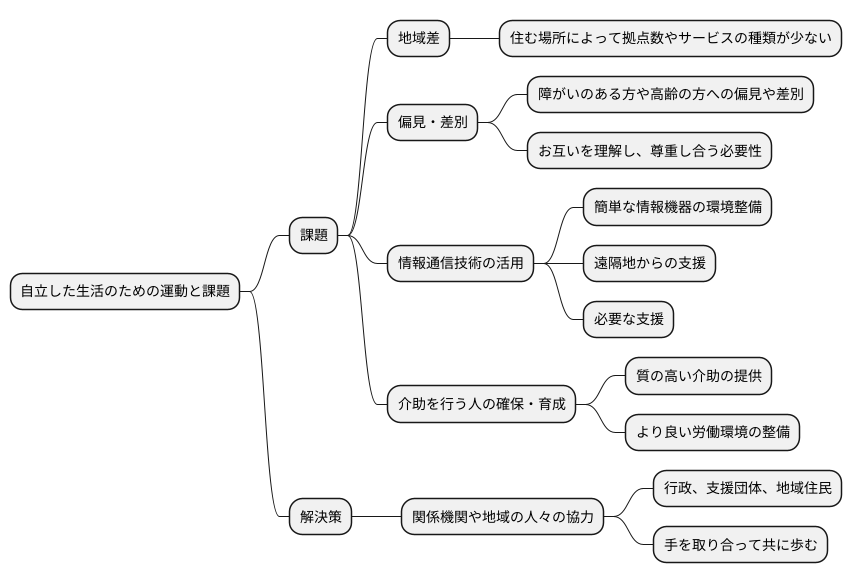

自立した生活を送るための運動は、数多くの良い結果を生み出してきました。しかし、乗り越えるべき壁もまだ多く残されています。

まず、住む場所によって、自立生活を手助けする拠点の数が足りていなかったり、利用できるサービスの種類が少ないといった地域による差が見られます。利用できるサービスの内容が、住んでいる地域によって大きく左右されることは、大きな問題です。

また、障がいのある方や高齢の方に対する偏った見方や差別も、残念ながらまだ社会に残っています。誰もが共に生きる社会を実現するためには、一人一人の意識をもっと変えていく必要があります。周りの人とお互いを理解し、尊重し合うことが大切です。

さらに、情報通信の技術が進歩している今、誰でも簡単に使えるような情報機器の環境を整えたり、遠隔地からでも手助けを受けられる仕組みを作ることが、これからの大切な課題です。インターネットなどを通じて、離れた場所にいても必要な時に必要な支援を受けられるようにすることが重要です。

他にも、介助を行う人の確保や育成も大きな課題です。質の高い介助を提供するためには、介助を行う人が安心して働けるより良い労働環境を整備していく必要があります。

これらの課題を解決し、誰もが自分らしく、地域で安心して暮らせる社会を作るには、関係する機関や地域の人々が協力し合うことが欠かせません。行政、支援団体、地域住民が手を取り合って、共に歩んでいくことが、より良い社会の実現につながります。

社会全体への影響

自立生活(IL)運動は、障がいのある方や高齢の方だけでなく、社会全体に大きな影響を与えています。この運動は、すべての人が自分らしく暮らしやすい社会を目指しており、その影響は様々な形で現れています。

まず、街の景観や建物の設計に変化が見られます。IL運動の推進により、段差をなくしたり、スロープを設置したりするなど、バリアフリー化が進みました。また、あらゆる人が使いやすいように設計されたユニバーサルデザインも普及し、例えば、多機能トイレや音声案内装置などが多くの場所に設置されるようになりました。これらの変化は、障がいのある方や高齢の方だけでなく、子ども連れの方や旅行者など、すべての人にとって便利な環境を生み出しています。

さらに、IL運動は人々の考え方や意識にも変化をもたらしました。これまで障がいのある方は特別な支援が必要な存在と見なされることが多かったのですが、IL運動は「障がいは個人の問題ではなく、社会の環境が作り出すもの」という考え方を広めました。つまり、社会の環境を変えることで、障がいのある方も地域社会の一員として、他の人々と同様に生活できるようになるという考え方です。この考え方は、多様な人々が共に生きる共生社会の実現という理念に繋がり、社会全体で支え合うことの大切さを認識させるきっかけとなりました。

これからの日本では、少子高齢化がますます進み、高齢者や支援を必要とする人が増えることが予想されます。このような状況において、IL運動の役割はさらに重要になります。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、そして、誰もが支え合い、共に生きる社会を実現するために、IL運動の理念を広く共有し、共に歩んでいくことが大切です。

| 自立生活(IL)運動の影響 | 具体的な変化 | 対象 |

|---|---|---|

| 街の景観や建物の設計への影響 | バリアフリー化(段差解消、スロープ設置など)、ユニバーサルデザイン(多機能トイレ、音声案内装置など)の普及 | 障害のある方、高齢の方、子ども連れの方、旅行者など、すべての人 |

| 人々の考え方や意識への影響 | 「障害は個人の問題ではなく、社会の環境が作り出すもの」という考え方の普及、共生社会の実現という理念への貢献 | 社会全体 |

| 今後の役割 | 少子高齢化社会における、住み慣れた地域での安心した暮らしの実現、支え合い、共に生きる社会の実現 | 社会全体 |