障害とは何か?:分かりやすく解説

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の手助けをする意味で使われていると思いますが、どう違うんですか?特に「障害」に関連づけて説明してもらえると嬉しいです。

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも手助けをするという意味では共通しています。大きな違いは、対象となる人の状態と、手助けの内容にあります。「介護」は、障害や高齢などによって日常生活に支障がある方を対象に、食事や入浴、排泄などの身の回りの世話をすることを指します。一方「介助」は、障害のあるなしに関わらず、一時的に必要なサポートをすることです。

介護を学びたい

なるほど。つまり「障害」のある方が日常生活を送る上で、常に必要となるのが「介護」で、「障害」のあるなしに関わらず、階段の上り下りや、重い荷物を持つときなど、その時だけ必要なのが「介助」ということですね。

介護の研究家

その通りです。障害のある方にとって、「介護」は自立した生活を送る上で、なくてはならないものと言えるでしょう。そして「介助」は、必要に応じて提供されることで、その方の社会参加を促進する役割を担うと言えるでしょう。具体的な例を挙げると、車椅子の方が電車に乗る際に、駅員さんがスロープを使って乗り降りを手伝うのは「介助」ですね。

障害とは。

「介護」と「介助」について説明する上で、大切な言葉である「障害」について触れておきます。「障害」とは、体の機能や心の働きが弱まったり、失われたり、体の一部がなくなったりすることを指します。これは、心と体の働きの状態を表す言葉です。

障害の定義

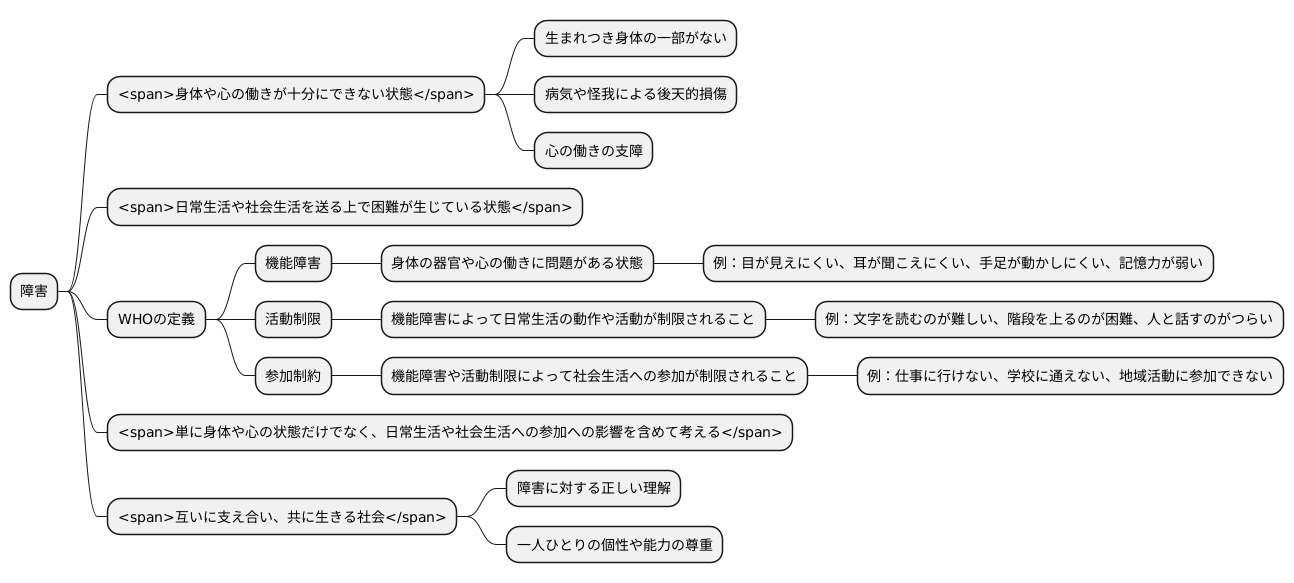

障害とは、身体や心の働きが十分にできない状態を指します。これは、生まれつき身体の一部がなかったり、病気や怪我によって後天的に身体の働きが損なわれたり、心の働きに支障が出たりすることを広く含みます。単に身体や心に問題があるだけではなく、日常生活や社会生活を送る上で困難が生じている状態を指す言葉です。

世界保健機関(WHO)は、障害を「機能障害、活動制限、参加制約」という三つの側面から定義しています。まず、「機能障害」とは、身体の器官や心の働きに問題がある状態です。例えば、目が見えにくい、耳が聞こえにくい、手足が動かしにくい、記憶力が弱いといった状態が挙げられます。次に、「活動制限」とは、機能障害によって日常生活の動作や活動が制限されることです。例えば、文字を読むのが難しい、階段を上るのが困難、人と話すのがつらいといった状態です。最後に、「参加制約」とは、機能障害や活動制限によって社会生活への参加が制限されることを指します。例えば、仕事に行けない、学校に通えない、地域活動に参加できないといった状態です。

このように、障害とは単に身体や心の状態だけでなく、それによって日常生活や社会生活への参加にどのような影響があるのかを含めて考える必要があります。大切なのは、障害のある人もない人も、互いに支え合い、共に生きる社会を作っていくことです。そのためには、障害に対する正しい理解を深め、一人ひとりの個性や能力を尊重することが重要です。

障害の種類

人が抱える困難は実に様々であり、大きく分けて幾つかの種類に分けられます。一つは、身体の機能に困難がある「身体障害」です。例えば、目の機能が弱ったり、全く見えなくなってしまった「視覚障害」では、周りの様子を把握することが難しく、安全に移動したり、文字を読んだりといった日常生活の動作に支障が出ます。耳が聞こえにくい、または聞こえない「聴覚障害」では、周りの人と話すことや、危険を察知することが難しくなります。また、手や足などの運動機能に制約のある「肢体不自由」も身体障害の一つで、歩いたり、物を掴んだりといった動作に困難が生じ、場合によっては車椅子などの道具を使って生活する必要があります。

次に、学習や社会生活を送る上で困難を感じる「知的障害」があります。これは、周りの状況を理解したり、適切な判断を下したりすることが難しいため、生活の中で様々なサポートが必要となる場合があります。

また心の働きに困難を抱える「精神障害」があります。これは、気分の落ち込みが続く「うつ病」や、現実と異なる考えや感覚にとらわれてしまう「統合失調症」、気分の上がり下がりが激しくなる「双極性障害」など、様々な症状が現れます。精神障害を抱える人は、周囲の理解と適切な支援が不可欠です。

さらに、生まれつき、社会との関わりやコミュニケーション、行動に偏りや困難がある「発達障害」も挙げられます。例えば、他者とのコミュニケーションが難しかったり、特定の物事への強いこだわりが見られる「自閉スペクトラム症(自閉症、アスペルガー症候群など)」や、集中力が続かなかったり、落ち着きがない「注意欠陥・多動性障害(ADHD)」などが含まれます。発達障害は、一人一人の特性が大きく異なるため、それぞれの特性に合わせた支援が必要です。このように、障害には様々な種類があり、それぞれの特性を理解し、適切な支援を行うことが重要です。

| 障害の種類 | 具体的な例 | 困難の特徴 |

|---|---|---|

| 身体障害 | 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由 | 視覚:周りの様子の把握、安全な移動、文字の読み取り 聴覚:会話、危険の察知 肢体不自由:歩行、物の操作、車椅子利用 |

| 知的障害 | – | 状況理解、適切な判断 |

| 精神障害 | うつ病、統合失調症、双極性障害 | 気分の落ち込み、現実と異なる思考、気分の変動 |

| 発達障害 | 自閉スペクトラム症(自閉症、アスペルガー症候群など)、注意欠陥・多動性障害(ADHD) | コミュニケーション、特定の物事へのこだわり、集中力欠如、落ち着きのなさ |

障害のある人の生活

障害のある人は、日常生活の中で様々な困難に直面することがあります。これらは大きく分けて、身体的な困難、コミュニケーションの困難、社会参加の困難の3つに分類できます。身体的な困難は、移動、食事、入浴、排泄、更衣といった、日常生活の基本的な動作に関するものです。例えば、肢体不自由のある人は、杖や車椅子などの道具を使ったり、他者の手助けを借りなければ、移動が難しい場合があります。また、視覚障害のある人は、周囲の状況を把握するのが難しいため、一人で外出することに不安を感じる人もいます。聴覚障害のある人は、周りの音が聞こえにくい、あるいは全く聞こえないため、音声による情報伝達に困難が生じます。

コミュニケーションの困難は、意思疎通を図る上での障壁です。例えば、聴覚障害のある人は、音声言語でのコミュニケーションが難しい場合があります。また、知的障害のある人は、自分の気持ちを言葉で伝えることや、相手の言葉を理解することが難しい場合があります。発達障害のある人も、状況に応じて適切なコミュニケーションをとることが難しい場合があります。このようなコミュニケーションの困難は、社会生活を送る上で大きな支障となることがあります。

社会参加の困難は、社会生活への参加を阻む要因です。障害のある人は、就職活動や地域活動への参加、趣味や娯楽の機会において、様々な困難に直面することがあります。例えば、肢体不自由のある人は、公共交通機関を利用しづらい、あるいは利用できない場合があり、移動に制限が生じます。また、知的障害のある人は、複雑な手続きやルールを理解することが難しいため、社会活動への参加に躊躇することがあります。このように、障害の種類や程度、周囲の環境によって、社会参加の機会が制限される場合があります。

障害のある人が社会生活を円滑に送るためには、周囲の理解と適切な支援が不可欠です。バリアフリー化などの物理的な環境整備はもちろんのこと、障害に対する正しい知識と理解を持つことも重要です。そして、障害のある人がそれぞれの能力を発揮し、社会の一員として活躍できるよう、様々なサポート体制を構築していく必要があります。

| 困難の種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 身体的な困難 | 日常生活の基本動作(移動、食事、入浴、排泄、更衣など)に関する困難 |

|

| コミュニケーションの困難 | 意思疎通を図る上での障壁 |

|

| 社会参加の困難 | 社会生活への参加を阻む要因 |

|

社会の役割

誰もが社会の一員として暮らしていくためには、支えあう気持ちを持つことが大切です。特に、体に不自由がある方々が、地域で活躍し、自分らしく生活するためには、社会全体の理解と協力が欠かせません。

障害者差別解消法などの法律は、共生社会を作るための土台となります。しかし、法律だけで全てが解決するわけではありません。もっと大切なのは、一人ひとりが心に壁を作らず、共に生きる社会を築こうとする意識です。体に不自由がある方々に対して、偏見や差別を持つことなく、同じ社会の一員として尊重し、理解しようとすることが重要です。

暮らしやすい環境を作ることも、共生社会実現への大きな一歩です。例えば、駅や公共施設、道路などに段差をなくす、エレベーターやスロープを設置するなど、誰もが移動しやすい街づくりを進めることが大切です。また、体に不自由がある方々が必要としている支援を、それぞれの状況に応じて提供することも重要です。必要な時に必要な支援があれば、もっと多くの人が社会活動に参加しやすくなります。

さらに、一人ひとりの能力や持ち味を活かせる場を増やすことも欠かせません。企業や地域社会が、積極的に体に不自由がある方々を雇用したり、地域活動に参加する機会を提供したりすることは、共生社会の実現に大きく貢献します。それぞれの個性や能力を尊重し、活躍できる場を提供することで、誰もが社会で役割を持ち、生きがいを感じながら生活できる社会を目指していく必要があるでしょう。

共生社会とは、誰かが誰かを一方的に支える社会ではありません。お互いを尊重し、支えあい、共に生きる社会です。一人ひとりの小さな行動が、大きな変化を生み出す力となります。温かい心で周りの人と接し、共に生きる社会を築いていくことが大切です。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 支えあう気持ち | 誰もが社会の一員として暮らしていくためには、支えあう気持ちを持つことが大切。特に、体に不自由がある方々が地域で活躍し、自分らしく生活するためには、社会全体の理解と協力が欠かせない。 |

| 法律と意識 | 障害者差別解消法などの法律は共生社会を作るための土台。しかし、法律だけでは不十分で、一人ひとりが心に壁を作らず、共に生きる社会を築こうとする意識が大切。偏見や差別を持つことなく、同じ社会の一員として尊重し、理解することが重要。 |

| 暮らしやすい環境 | 駅や公共施設、道路などのバリアフリー化、個々の状況に応じた必要な支援の提供。 |

| 能力や持ち味を活かせる場 | 企業や地域社会が積極的に体に不自由がある方々を雇用したり、地域活動に参加する機会を提供。個々の個性や能力を尊重し、活躍できる場を提供。 |

| 共生社会の定義 | 誰かが誰かを一方的に支える社会ではなく、お互いを尊重し、支えあい、共に生きる社会。一人ひとりの小さな行動が大きな変化を生み出す。 |

まとめ

心身の機能が十分に働かない、または働かなくなった状態を障害といいます。これは、日常生活を送る上で、また社会生活を送る上で、不便を感じたり、思うように活動できなかったりする状態を指します。障害には様々な種類があり、その状態や程度、そして必要な支えも人それぞれです。例えば、目が見えない、耳が聞こえない、体が自由に動かせないといった身体的な障害の他に、発達障害や精神障害、知的障害、高次脳機能障害など、外見からは分かりにくい障害もあります。

それぞれの障害には特有の性質があり、必要な支えも異なります。そのため、障害のある人が社会で自分らしく活躍するためには、社会全体が障害について正しく理解し、協力することが欠かせません。具体的には、段差をなくしたり、エレベーターを設置するなど、物理的な環境を整備するだけでなく、障害のある人に対する誤った認識や不公平な扱いをなくし、共に暮らしていく社会を作るための取り組みも大切です。周りの人が障害のある人の個性や能力を尊重し、困っている時には手を差し伸べ、共に支え合うことで、より良い社会を作っていけるはずです。

例えば、職場では、障害のある人が働きやすいように、仕事内容や勤務時間を調整したり、必要な機器を導入するといった配慮が必要です。また、学校では、障害のある子どもが他の生徒と同じように学習できるよう、教材や授業方法を工夫したり、介助員を配置するといった支援が必要となります。公共交通機関や商業施設などでも、障害のある人が利用しやすいように、設備やサービスを改善していく必要があります。

障害のある人もない人も、誰もが暮らしやすい、誰もが受け入れられる社会を目指していくことが重要です。そのためには、私たち一人ひとりが、障害のある人の気持ちや状況を理解し、思いやりの心を持って接することが大切です。そして、社会全体で支え合う仕組みを作っていくことで、誰もが安心して暮らせる、温かい社会を実現できるでしょう。

| 障害とは | 心身の機能が十分に働かない、または働かなくなった状態で、日常生活や社会生活に不便を感じる状態。種類・状態・程度・必要な支えは人それぞれ。 |

|---|---|

| 障害の種類 | 身体障害(視覚、聴覚、肢体不自由など)、発達障害、精神障害、知的障害、高次脳機能障害など |

| 社会の役割 | 障害への正しい理解と協力。物理的環境整備(段差解消、エレベーター設置など)、誤った認識や不公平な扱いの解消。障害者の個性と能力の尊重、困っている時の支援。 |

| 具体的な支援例 |

|

| 目指すべき社会 | 障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすく受け入れられる社会。一人ひとりの理解と思いやり、社会全体の支え合いが必要。 |