障がい者福祉:支え合う社会への道

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、障がい者福祉の場面でどのように使い分けられているのか知りたいです。

介護の研究家

いい質問ですね。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要な行為を、その人自身が行うことが難しい場合に、代わりにやってあげたり、手伝ってあげたりすることを指します。一方「介助」は、階段の上り下りや移動など、何かを行う際に、その人自身ができる部分を尊重しつつ、必要な時にだけ手伝ってあげることです。障がい者福祉の場面では、その人の自立を支援するという目的があるので、なるべく「介助」の範囲にとどめ、「介護」に頼りすぎないようにすることが大切です。

介護を学びたい

なるほど。つまり、「介護」は日常生活の基本的な行為の支援、「介助」はその人が何かを行う際の手伝いということですね。自立支援という観点では、「介助」を中心としたサービス提供が重要になるのですね。

介護の研究家

その通りです。例えば、車椅子の方が一人で移動できる場合は見守るだけで良いですが、段差がある場合は車椅子を押して介助します。また、食事を一人で食べられる方には見守りと配膳にとどめますが、食べられない方には食べさせるという介護が必要になります。このように、状況に応じて「介助」と「介護」を使い分けることが、障がい者福祉の現場では重要になります。

障がい者福祉とは。

『障がい者福祉』(障がい者福祉とは、身体に障がいのある方、知的に障がいのある方、精神に障がいのある方を対象とした、自立を支援する社会的なサービスのことです。)における「介護」と「介助」という言葉の使い方について

障がい者福祉とは

障がい者福祉とは、障がいのある人々が地域社会の一員として、他の人々と等しく生活し、活躍できるよう支えるための様々なサービスや制度の全体像を指します。具体的には、身体の障がい、知的障がい、心の障がいなど、障がいの種類や程度、一人ひとりの個性や暮らしに合わせた必要な支援を提供します。

自立した生活を送るための支援としては、日常生活の動作を助けるための手助けや、一人暮らしをするための住まいの確保、就職活動の支援、仕事に必要な技術を身につけるための訓練などが挙げられます。

社会参加を促進するための取り組みとしては、地域活動への参加支援、趣味やスポーツ活動の場の提供、文化活動への参加支援などを通して、社会とのつながりを深め、人との交流を活発にするための支援を行います。

障がいに対する理解を深めるための啓発活動も重要な役割です。障がいについての正しい知識を広め、障がいのある人に対する偏見や差別をなくすための啓発活動は、地域社会全体の意識改革につながります。講演会やイベントなどを開催し、障がいのある人やその家族の体験談を共有することで、理解を深める機会を提供しています。

障がい者福祉の目的は、障がいのある人をただ「守る」ことではなく、一人ひとりの持つ力を最大限に活かし、自分らしく生き生きと暮らせるよう「支える」ことにあります。これは、すべての人が尊重され、共に生きる社会を作るための大切な取り組みです。障がい者福祉は、障がいのある人だけでなく、地域社会全体にとってなくてはならない大切な存在です。

これらのサービスや制度は、法律に基づいて提供されており、福祉事務所や相談支援事業所などで相談することができます。利用方法は市区町村の窓口やホームページで確認できますので、積極的に活用していくことが大切です。

| 障がい者福祉の目的 | 具体的な支援内容 | 活動内容 |

|---|---|---|

| 障がいのある人々が 地域社会の一員として、 他の人々と等しく生活し、 活躍できるよう支える。 (一人ひとりの 障がいの種類や程度、 個性や暮らしに合わせた 必要な支援を提供) |

自立した生活を送るための支援 | 日常生活動作の介助、住まいの確保、就職活動支援、職業訓練など |

| 社会参加を促進するための取り組み | 地域活動、趣味・スポーツ、文化活動への参加支援など | |

| 障がいに対する理解を深めるための啓発活動 | 講演会、イベント開催、体験談の共有など |

サービスの種類

障がい者福祉サービスは、一人ひとりの状態や希望に応じた様々な種類があります。大きく分けて、自宅でサービスを受ける在宅サービスと、施設でサービスを受ける施設サービスがあります。

在宅サービスの一つとして、日常生活を支えるためのホームヘルプサービスがあります。ホームヘルプサービスでは、入浴や食事、排泄、更衣といった日常生活の基本的な動作の介助を受けられます。また、掃除や洗濯、調理といった家事援助も含まれます。これにより、自宅での自立した生活を継続することが可能になります。サービスの提供時間は、利用者の状態や希望に応じて調整されます。

日中活動の場を提供するデイサービスも在宅サービスの一つです。デイサービスでは、他の利用者との交流を通して社会参加の機会を得ることができ、孤立感を防ぎます。また、創作活動やレクリエーション、体操などを通して、心身の機能維持や向上を図り、生きがいを見出すことができます。送迎サービスや食事の提供も行っており、家族の負担軽減にも繋がります。

施設入所支援は、重度の障がいなどで自宅での生活が困難な方のための施設サービスです。入浴や食事、排泄といった日常生活の介助はもちろんのこと、リハビリテーションや医療的ケアも受けることができます。また、施設内でのレクリエーションや行事などを通して、社会との繋がりを維持することも可能です。24時間体制で支援が提供されるため、安心して生活を送ることができます。

これらのサービス以外にも、短期入所サービスや移動支援サービスなど、様々なサービスがあります。それぞれのサービスは、障がいの種類や程度、そして、利用者の希望に合わせて、市区町村の相談窓口を通して適切に組み合わせて利用することができます。利用者の状況やニーズを的確に捉え、最適なサービスを提供することが、自立と社会参加を促進し、より豊かな生活を送るために重要です。

| サービスの種類 | サービス内容 | 特徴 | 対象者 |

|---|---|---|---|

| ホームヘルプサービス(在宅) | 入浴、食事、排泄、更衣の介助、掃除、洗濯、調理等の家事援助 | 自宅での自立した生活の継続を支援、サービス提供時間は利用者の状態や希望に応じて調整 | 日常生活動作に支援が必要な方 |

| デイサービス(在宅) | 日中活動の場提供、創作活動、レクリエーション、体操、送迎、食事提供 | 社会参加の促進、心身機能維持・向上、家族の負担軽減 | 日中活動の場を必要とする方、社会参加の機会を求める方 |

| 施設入所支援(施設) | 日常生活介助、リハビリテーション、医療的ケア、レクリエーション、行事 | 24時間体制の支援、重度の障がいなどで自宅での生活が困難な方の支援 | 重度の障がいなどで自宅での生活が困難な方 |

| 短期入所サービス | (記載なし) | (記載なし) | (記載なし) |

| 移動支援サービス | (記載なし) | (記載なし) | (記載なし) |

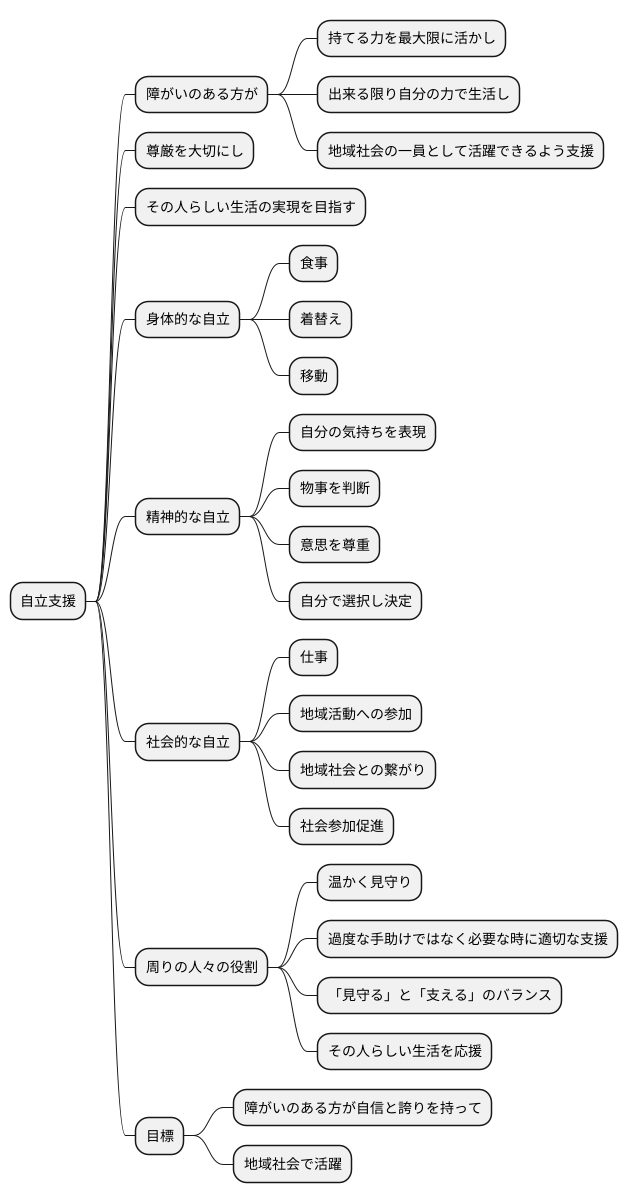

自立支援の重要性

「自立支援」とは、障がいのある方が、持てる力を最大限に活かし、出来る限り自分の力で生活し、地域社会の一員として活躍できるよう支援することです。これは、障がいのある方の尊厳を大切にし、その人らしい生活の実現を目指す上で、非常に重要な考え方です。

自立支援は、身体的な自立だけを目的とするものではありません。食事や着替え、移動といった身体的な動作だけでなく、自分の気持ちを表現したり、物事を判断したりする精神的な自立、そして仕事や地域活動への参加といった社会的な自立も含まれます。

精神的な自立を促すためには、日々の生活の中で、本人の意思を尊重し、自分で選択し決定する機会を積極的に提供することが重要です。例えば、今日の服は何を着るか、今日の昼食は何にするかといった些細なことから、どんな活動に参加したいか、将来どのような生活を送りたいかといった重要な決定まで、本人の意思を丁寧に確認し、尊重する姿勢が求められます。

社会的な自立に向けては、地域社会との繋がりを築き、社会参加を促進する支援が欠かせません。就労支援や地域活動への参加支援、そして地域住民への理解促進のための啓発活動なども重要な役割を担います。

周りの人々は、温かく見守りつつ、過度な手助けではなく、必要な時に適切な支援を提供することで、障がいのある方の自立を後押ししていく必要があります。「見守る」と「支える」のバランスを適切に保ちながら、その人らしい生活を応援していくことが大切です。自立支援を通じて、障がいのある方が、自信と誇りを持って、地域社会で活躍できるよう、共に歩んでいきましょう。

社会全体の理解

暮らしやすい社会を築くためには、障がいを持つ方々に対する広く社会全体の理解と協力が欠かせません。障がいとは何かを正しく知り、障がいを持つ方々への不当な思い込みや区別をなくしていくことがとても大切です。障がいのあるなしに関わらず、誰もが大切な社会の一員であるという認識を広げていく必要があります。

学校での学びや地域での活動を通して、障がいについて学ぶ機会をもっと増やすべきです。子どもたちだけでなく、大人も含めて、共に生きる社会の大切さを伝えていくことが重要です。教科書を使った学習だけでなく、講演会や体験学習などを実施することで、より深い理解を促すことができます。また、地域社会での交流を通して、障がいを持つ方々と直接触れ合う機会を増やすことも、相互理解を深める上で効果的です。

障がいを持つ方々が働きやすい場を作ることも大切です。仕事をする上で、それぞれの障がいの特性に合わせた設備や支援体制を整える必要があります。例えば、視覚に障がいのある方には音声案内や点字表示、聴覚に障がいのある方には手話通訳や筆談でのコミュニケーション支援などが必要です。また、企業は、障がいの有無に関わらず、誰もが持っている力を十分に発揮できるような職場環境を作るよう努めるべきです。それぞれの能力や個性に合わせた仕事内容や役割分担を工夫し、誰もがやりがいを持って働けるように配慮することが重要です。

私たち一人ひとりが、障がいを持つ方々について理解を深め、共に助け合う心を育むことが、より良い社会を作る上で欠かせません。できることから少しずつでも行動を起こしていくことが大切です。例えば、困っている人を見かけたら声をかける、公共交通機関で席を譲る、募金活動に協力するなど、日常の小さな行動が、大きな変化につながることを忘れてはなりません。

| カテゴリー | 具体的な行動 |

|---|---|

| 社会全体の理解と協力 | 障がいとは何かを正しく知る 障がいを持つ方々への不当な思い込みや区別をなくす 誰もが社会の一員であるという認識を広げる |

| 教育・学習の機会 | 学校や地域での活動を通して、障がいについて学ぶ機会を増やす 子どもたちだけでなく、大人も含めて、共に生きる社会の大切さを伝える 講演会や体験学習などを実施する |

| 地域社会との交流 | 障がいを持つ方々と直接触れ合う機会を増やす 相互理解を深める |

| 働きやすい場の提供 | 障がいの特性に合わせた設備や支援体制を整える 視覚障がい者への音声案内や点字表示、聴覚障がい者への手話通訳や筆談支援など 誰もが持っている力を発揮できるような職場環境を作る 能力や個性に合わせた仕事内容や役割分担を工夫する |

| 個人レベルの行動 | 障がいを持つ方々について理解を深め、共に助け合う心を育む 困っている人を見かけたら声をかける 公共交通機関で席を譲る 募金活動に協力する |

今後の展望

これからの障がい者福祉は、絶え間なく変化し続ける社会の中で、これまで以上に一人ひとりの心に寄り添った支援が必要となります。医療の進歩や社会のあり方が変わるのに合わせて、質の高い支援が求められているのです。

今後、特に大切になるのは、一人ひとりの状態に合わせた丁寧な支援です。障がいの種類や生活の状況をきちんと理解し、その人に合った支援をすることで、本当に自立した生活を送れるよう手助けすることができます。例えば、身体の動きが不自由な方には、住み慣れた家で安心して暮らせるよう、家の中の設備を整えたり、身の回りの手伝いをしたりすることが大切です。また、知的障がいのある方には、社会とのつながりを持ちながら、自分の力で生活できるよう、地域での活動や就労の機会を積極的に提供していく必要があります。

新しい技術を使った支援も期待されています。例えば、人工知能などを利用することで、より効果的な体の動きの練習や毎日の生活の支援が可能になります。体に負担の少ないリハビリ機器の開発や、遠隔地でも専門家のアドバイスを受けられるシステムの構築など、技術の進歩は障がい者福祉の未来を大きく変える力を持っています。

障がい者福祉の未来は、私たち一人ひとりの考え方や行動で築かれていきます。障がいのある人もない人も、互いを理解し、支え合う社会を作ることが大切です。一緒に考え、一緒に歩むことで、誰もが暮らしやすい、温かい社会を実現していきましょう。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 個別支援の重要性 | 障がいの種類や生活状況に合わせた丁寧な支援が必要。身体障がい者には住環境整備や身の回りの援助、知的障がい者には社会参加や就労支援など。 |

| 技術活用の期待 | 人工知能を活用した効果的な訓練や生活支援、リハビリ機器の開発、遠隔支援システムなど。 |

| 共生社会の実現 | 障がいのあるなしに関わらず、互いを理解し支え合う社会の実現。 |