言葉による意思疎通:介護と介助における重要性

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の世話をすることだと思うんですが、違いがよく分かりません。「バーバルコミュニケーション」と合わせて教えてもらえますか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は、食事や入浴、排泄など、生活全般を支えることで、心身ともに自立した生活を送れるように支援することです。一方「介助」は、特定の動作や行為を補助することで、例えば階段の上り下りを手伝ったり、服を着るのを手伝ったりすることです。つまり「介護」の中に「介助」が含まれると考えて良いでしょう。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の方が広い意味なんですね。では、「バーバルコミュニケーション」は、介護や介助でどのように使われるのでしょうか?

介護の研究家

そうですね。例えば、高齢者の方と話す際に、ゆっくりと話したり、分かりやすい言葉を使うことは「バーバルコミュニケーション」の一つです。介助が必要な時に「どうしましたか?」と声をかけたり、「お手伝いしましょうか?」と尋ねるのも「バーバルコミュニケーション」です。言葉を使うことで、相手の気持ちを理解したり、安心感を与えたり、スムーズな支援に繋がるんですよ。

バーバルコミュニケーションとは。

「介護」と「介助」について、言葉を使ったやりとりについて説明します。言葉を使ったやりとりには、話し言葉や書き言葉、通訳を介した会話、電話、電子メールなど、色々な形があります。言葉を使わないやりとりには、顔の表情、声の調子、体の動き、合図などがあります。

言葉によるやり取りの大切さ

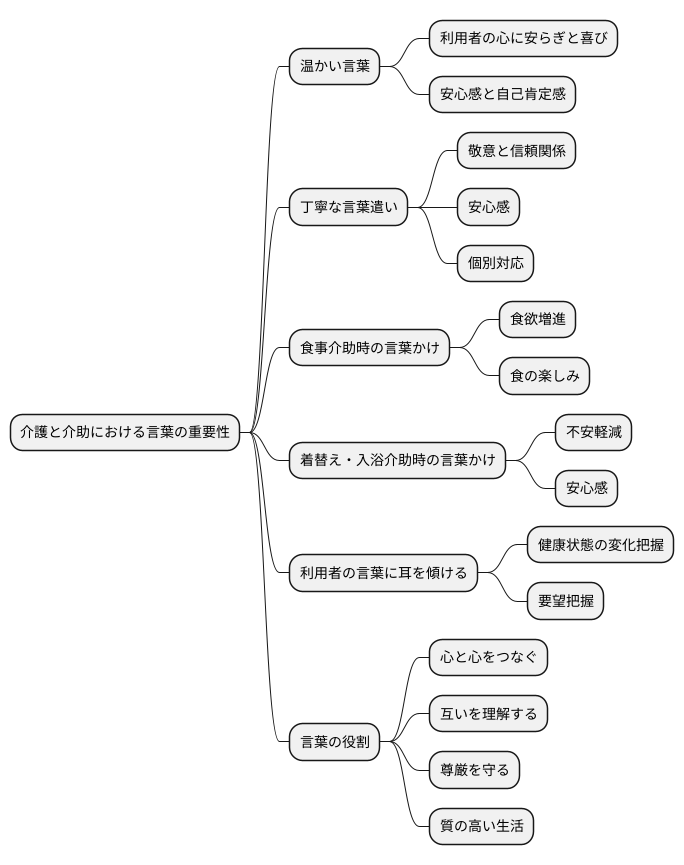

人と人との温かい触れ合いが求められる介護や介助の現場において、言葉を通じたやり取りは、何よりも大切なものと言えるでしょう。身体の動きを助けることと同じくらい、あるいはそれ以上に、心の支えとなる温かい言葉をかけることは、利用者の方々の心に安らぎと喜びをもたらします。

丁寧な言葉遣いは、相手への敬意を示すだけでなく、信頼関係を築くためにも大切です。「おはようございます」「今日は良いお天気ですね」といった何気ない挨拶や、「いかがお過ごしですか?」「お変わりありませんか?」といった声かけは、利用者の方々に安心感を与え、自分自身を大切にしてもらえているという実感へと繋がります。また、「何かお困りのことはありませんか?」「ご希望はありますか?」と尋ねることで、利用者の方々の気持ちを汲み取り、その方の立場に寄り添った対応をすることができます。

食事の介助をする際にも、「今日はどんなものがお好きですか?」「もう少し召し上がりますか?」と優しく声をかければ、利用者の方々は食事をより美味しく感じ、食べる楽しみを味わうことができるでしょう。また、着替えや入浴の介助をするときには、「失礼します」「お体、大丈夫ですか?」といった言葉をかけることで、利用者の方々の不安な気持ちを和らげ、安心して介助を受けることができるように配慮することが大切です。

利用者の方々が発する言葉に耳を傾けることも、同じように重要です。「少し気分が悪い」「体がだるい」といった訴えや、「〇〇がしたい」「〇〇に行きたい」といった要望を聞き逃さずに、些細な変化にも気を配ることで、健康状態の悪化を早期に発見し、適切な対応をすることができます。言葉は、心と心をつなぎ、互いを理解するための大切な手段です。日々の関わりの中で、言葉による温かいコミュニケーションを大切にすることで、利用者の方々の尊厳を守り、より質の高い生活を送るためのお手伝いができるのです。

言葉以外の伝え方

人と人との繋がりにおいて、言葉は大切な伝達手段ですが、言葉以外の伝え方、すなわち表情や声の調子、身振り手振りなども同じくらい重要です。これらをまとめて、言葉を使わない意思疎通と呼びます。言葉を使わない意思疎通は、時に言葉以上に多くのことを伝える力を持っています。

まず、表情は心の状態を映す鏡です。温かい笑顔は、安心感や親しみやすさを相手に与えます。例えば、介護の現場で利用者の方に笑顔で接すれば、緊張を和らげ、穏やかな気持ちになってもらえるでしょう。逆に、不安そうな表情や険しい顔つきは、相手に不信感や不安を与えてしまうかもしれません。

次に、声の調子や抑揚も重要な要素です。同じ言葉でも、語りかけるように優しく話すのと、ぶっきらぼうに話すのとでは、相手に与える印象は全く違います。「大丈夫ですよ」と優しく声をかければ、安心してもらえますが、冷たく言い放てば、かえって不安を募らせてしまう可能性があります。声の大きさや話す速さも、状況に合わせて適切に調整することが大切です。

さらに、身振り手振りも意思疎通を助ける効果的な手段です。言葉がうまく伝わらない時でも、身振り手振りを使うことで、相手に意図を伝えることができます。例えば、何かを指差したり、頷いたりすることで、簡単な意思表示をすることができます。特に、認知症の方や言葉によるコミュニケーションが難しい方と接する際には、身振り手振りが大きな助けとなります。

このように、言葉以外の伝え方に意識を向けることで、より深く相手の気持ちを読み取ることが可能になります。言葉だけでなく、表情、声の調子、身振り手振りなどを総合的に捉え、利用者の方々と心を通わせるよう努めましょう。特に介護の現場では、言葉以外のコミュニケーションが利用者の方の安心感や信頼感に繋がるため、言葉を使わない伝え方にも配慮することが重要です。

| 言葉以外の伝え方 | 効果 | 例 |

|---|---|---|

| 表情 | 心の状態を伝える。安心感や親しみやすさを与える。 | 温かい笑顔、不安そうな表情、険しい顔つき |

| 声の調子、抑揚 | 言葉の印象を変える。安心感や不安感を与える。 | 優しく語りかける、ぶっきらぼうに話す、声の大小、話す速さ |

| 身振り手振り | 言葉が通じない場合に意図を伝える。 | 指差す、頷く |

記録の重要性

人と人との触れ合いを大切にする介護や介助の現場では、日々の出来事を細かく記録に残す作業が欠かせません。それは、まるで一人ひとりの物語を紡ぐように、利用者の方々の日常を丁寧に記録していく作業と言えるでしょう。

記録には、利用者の方々の体調の変化、例えば体温や血圧、脈拍といった数値はもちろん、食事の量や睡眠時間、排泄の状態なども含まれます。さらに、提供したサービスの内容、例えば入浴や着替え、食事の介助、移動のサポートなど、どのような支援を行ったのかを具体的に記録します。利用者の方々との何気ない会話の内容も大切な情報です。楽しかったこと、辛かったこと、不安に思っていることなど、心に寄り添いながら記録することで、より深く理解することができます。

このようにして記録された情報は、関係者間で共有することで、質の高いサービス提供につながります。例えば、担当者が変わった場合でも、記録を見ることで、利用者の方々の状態やこれまでの経過をスムーズに把握できます。また、医師や看護師、リハビリ担当者など、他の専門職との連携もスムーズになります。全員が同じ情報を共有することで、利用者の方々にとって最適なケアを提供することが可能になるのです。

記録は、過去の出来事を振り返り、サービスの改善点を発見するためにも役立ちます。例えば、ある時期に転倒が多発していた場合、記録を振り返ることで、その原因を特定し、対策を立てることができます。また、利用者の方々の状態の変化を時系列で追うことで、より効果的なケアの方法を見つけることができるかもしれません。

万が一、予期せぬ出来事が起こった場合でも、記録は事実を明らかにするための大切な証拠となります。適切な対応をするためにも、正確で客観的な記録が不可欠です。個人的な感情や推測ではなく、事実をありのままに記録することが大切です。同時に、利用者の方々のプライバシーを守ることも重要です。記録は適切に管理し、許可なく他人に開示することは決してあってはなりません。

このように、記録は利用者の方々のより良い暮らしを支えるための貴重な財産と言えるでしょう。一つひとつの記録が、未来への希望を照らす光となるのです。

| 記録の対象 | 記録の目的 | 記録の重要性 |

|---|---|---|

|

|

|

多様な伝え方を理解する

人と人との関わりにおいて、伝えるという行為は欠かせないものです。特に、介護や介助の現場では、円滑なコミュニケーションが利用者の安心感や満足度に大きく影響します。利用者の方々は、それぞれ異なる人生を歩んできており、その伝え方も実に様々です。十人十色という言葉があるように、一人ひとりの個性や特性を理解し、適切な伝え方を選ぶことが重要です。

まず、加齢による変化への配慮が必要です。高齢になると、耳が遠く、小さな声が聞き取りにくくなることがあります。このような場合は、大きな声ではなく、ゆっくりと、はっきりとした口調で話しかけることが大切です。また、早口でまくしたてたり、一度にたくさんの情報を伝えようとすると、混乱を招く可能性があります。短い言葉で、一つずつ丁寧に伝えることを心がけましょう。さらに、耳だけでなく、視力や言葉を発する能力が低下している場合もあります。そのような場合は、筆談ツールを活用したり、身振り手振りを交えて伝えたり、絵や写真などの視覚的な情報を用いることも有効です。

また、認知症の方への対応も重要なポイントです。認知症の方は、記憶力や理解力が低下しているため、複雑な説明は避け、簡潔で分かりやすい言葉を使う必要があります。さらに、表情や声のトーン、優しい雰囲気づくりも大切です。過去の記憶や思い出を共有することも、良好なコミュニケーションにつながるでしょう。

さらに、文化や言語の異なる方への配慮も忘れてはなりません。異なる文化圏で育った方々は、異なる価値観や習慣を持っている場合があります。そのため、相手の文化背景を尊重し、誤解を招かないように配慮することが大切です。言葉が通じない場合は、通訳の方の協力を得たり、翻訳ツールを活用したりするなど、工夫が必要です。

利用者の方々が安心して過ごせるよう、多様な伝え方を理解し、一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションを心がけることが、質の高い介護・介助を提供する上で不可欠です。

| 対象者 | 配慮すべき点 | 具体的な伝え方 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 加齢による聴力、視力、発話能力の低下 | ゆっくり・はっきりとした口調、短い言葉で一つずつ丁寧に伝える、筆談ツール、身振り手振り、絵や写真など視覚情報の活用 |

| 認知症の方 | 記憶力・理解力の低下 | 複雑な説明は避け簡潔に、表情・声のトーン・優しい雰囲気、過去の記憶・思い出の共有 |

| 文化・言語が異なる方 | 文化・習慣・価値観の違い | 文化背景の尊重、誤解を招かない配慮、通訳・翻訳ツールの活用 |

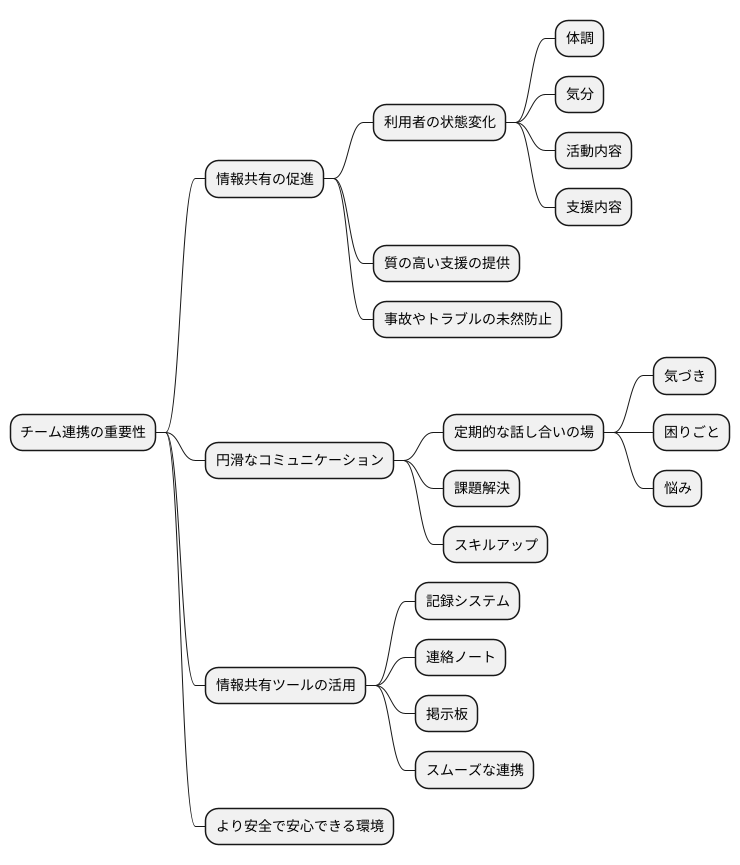

チーム内での連携

人と人との触れ合いを大切にする介護や介助の現場では、一人だけで仕事を抱え込まず、チームとして協力し合うことがとても重要です。質の高い支援を提供し、利用者の方々に安心して過ごしていただくためには、チーム内での息の合った連携が欠かせません。

チーム内連携の核となるのは、日々のこまめな情報共有です。利用者の方々の体調や気分の変化、その日の活動内容、提供した支援の内容など、些細なことでも共有することで、全員が状況を把握し、統一した対応をすることができます。例えば、ある利用者の方が朝、少し元気がなかったことを共有すれば、他の職員もその方に気を配り、いつも以上に声をかけたり、様子を観察したりすることができます。

また、情報共有は、質の高い支援の提供だけでなく、事故やトラブルの未然防止にもつながります。利用者の方の状態変化をいち早く察知し、共有することで、迅速な対応が可能となり、重篤な事態を避けることができます。

円滑なコミュニケーションを図るためには、定期的な話し合いの場を設けることも大切です。日々の業務の中で気づいたことや困っていること、悩んでいることを気軽に相談し合える雰囲気を作ることで、一人で抱え込まず、チーム全体で課題解決に取り組むことができます。また、新しい技術や知識を共有する場としても活用することで、チーム全体のスキルアップにもつながります。

さらに、情報共有ツールを積極的に活用することも、連携強化に役立ちます。記録システムや連絡ノート、掲示板などを利用することで、時間や場所を選ばずに情報を共有することができ、スムーズな連携を促すことができます。互いに協力し合い、支え合うことで、利用者の方々にとって、より安全で安心できる、心地よい環境を築くことができるのです。