救命の鍵、AEDを知ろう

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の用語で『AED』が出てきたのですが、よく分かりません。教えていただけますか?

介護の研究家

はい。「AED」は、心臓が急に止まってしまったときに、電気的な刺激を与えて心臓を正常な状態に戻すための医療機器です。正式名称は「自動体外式除細動器」と言います。誰でも使えるように作られています。

介護を学びたい

つまり、心臓マッサージのようなものですか?

介護の研究家

心臓マッサージとは少し違います。心臓マッサージは心臓が止まったときに、血液を循環させるための応急処置です。AEDは、心臓の動きを正常に戻すためのものです。AEDを使うことで、救命の可能性が高まります。介護や介助の現場では、緊急時にAEDを使用する知識も大切になります。

AEDとは。

『自動体外式除細動器』(電気ショックで心臓の拍動を正常に戻すための医療機器です。)は、介護や介助をする際に知っておくべき用語です。

突然の心停止、その時に

心臓が急に止まってしまうことを心停止と言います。これは、大変危険な状態で、一刻も早く対処する必要があります。心臓が血液を送れなくなると、体中に酸素が届かなくなり、命に関わる重大な事態を引き起こします。心停止が起きてから数分間は、命を救える可能性のある、とても大切な時間です。この短い時間に正しい処置をすることで、助かる可能性は格段に高まります。

心停止で最も重要なことは、一刻も早い対応です。まず、周りの人に助けを求め、119番通報をしてもらいましょう。救急隊が到着するまでの間は、心臓マッサージと人工呼吸などの応急処置を行います。胸骨圧迫(心臓マッサージ)は、心臓のポンプ機能を代行し、血液を循環させるための重要な処置です。両手を重ねて胸の中央を強く速く、規則的に圧迫します。圧迫する深さは、胸の厚さの約3分の1程度を目安にします。

さらに効果的な処置として、自動体外式除細動器(AED)の使用があります。AEDは、心臓の異常なリズムを電気ショックで正常に戻すための医療機器です。操作方法は音声ガイダンスで指示されるので、誰でも簡単に使用できます。AEDは、公共施設や駅などに設置されていることが多いので、近くにあればすぐに使用しましょう。AEDの使用と心臓マッサージを組み合わせることで、救命率はさらに向上します。救急車が到着するまで、粘り強く続けることが大切です。

心停止は誰にでも、いつ起こるかわかりません。日頃から、周りのAEDの設置場所を確認しておき、いざという時に備えておくことが大切です。また、地域によっては、応急手当の講習会なども開催されています。このような講習会に参加して、正しい知識と技術を身につけておくことも重要です。心停止は突然起こりますが、落ち着いて適切な処置をすることで、尊い命を救うことができるのです。

| 心停止時の対応 | 具体的な行動 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 一刻も早い対応 | 119番通報、周りの人に助けを求める | 救急隊到着までの時間稼ぎが重要 |

| 応急処置 | 心臓マッサージ(胸骨圧迫)と人工呼吸 | 心臓のポンプ機能代行と酸素供給 |

| AEDの使用 | AEDを探し、音声ガイダンスに従って操作 | 心臓の異常なリズムを正常化、救命率向上 |

| 継続 | 救急車が到着するまで、心臓マッサージとAEDを粘り強く続ける。 | 継続が救命の鍵 |

| 日頃の備え | AEDの設置場所確認、応急手当講習会への参加 | いざという時のための準備 |

AEDとは何か

心臓突然死の多くは、心室細動という心臓が細かく震えて血液を送り出せなくなる状態が原因です。AED(自動体外式除細動器)は、この心室細動を電気ショックによって正常なリズムに戻すための医療機器です。まるで心臓のリズムを再起動させるように働き、救命の可能性を高めます。

AEDは、医療従事者でなくても使用できるように設計されています。音声ガイダンスに従って操作するだけで、電気ショックが必要かどうかを自動的に判断し、必要な場合にのみ電気ショックを行います。ですから、特別な医療知識や技術は必要ありません。

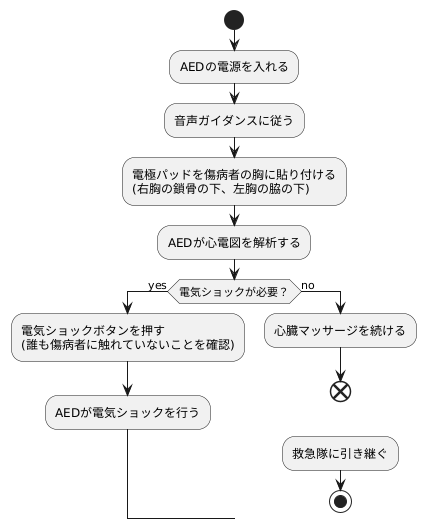

使い方は、まず電源を入れます。次に、電極パッドを傷病者の胸に貼り付けます。AEDが自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要かどうかを判断します。電気ショックが必要な場合は、音声ガイダンスに従ってショックボタンを押します。この際、傷病者に触れている人がいないことを確認することが重要です。感電の危険性があるからです。

AEDは、駅や空港、公共施設など、多くの人が集まる場所に設置されています。誰でも使えるように、操作方法を説明した動画やポスターなども掲示されていることが多いので、一度確認しておくと安心です。

AEDは、一刻を争う状況で人命を救うための大切な機器です。使用方法を理解し、いざという時に備えておくことが重要です。

| AEDとは | 心室細動を電気ショックで正常なリズムに戻す医療機器 |

|---|---|

| 使用方法 | 1. 電源を入れる 2. 電極パッドを胸に貼る 3. AEDが心電図を解析 4. 必要なら音声ガイダンスに従いショックボタンを押す |

| 使用上の注意点 | 電気ショックを与える際、傷病者への接触禁止 |

| 設置場所 | 駅、空港、公共施設など |

| その他 | 操作方法を説明した動画やポスターあり |

AEDの使い方

自動体外式除細動器(AED)は、心臓がけいれんしている人に電気ショックを与えて、正常なリズムに戻すための医療機器です。使い方を覚えておけば、いざという時に人命を救うことができます。

まず、AEDの電源を入れます。機種によってボタンの位置や形状は違いますが、たいてい電源ボタンには電源マークが付いています。電源を入れると、音声ガイダンスが流れ始めますので、落ち着いてガイダンスに従って操作を進めてください。

次に、電極パッドを傷病者の胸に貼り付けます。電極パッドは、AED本体に接続されています。パッドの袋を開けると、パッドに絵で貼り付け位置が示されているので、その通りに貼り付けます。たいていは、右胸の鎖骨の下あたりと、左胸の脇の下あたりに貼り付けます。

電極パッドを貼り付けると、AEDが自動的に心電図を解析し始めます。「解析中」といった音声ガイダンスが流れますので、傷病者に触れないようにしてください。体に触れていると、AEDが正しく心電図を解析できない可能性があります。

解析が終わると、AEDが電気ショックの必要性を判断します。電気ショックが必要な場合は、「電気ショックが必要です。ボタンを押してください。」といった音声ガイダンスが流れます。この時、誰も傷病者に触れていないことを確認してから、電気ショックボタンを押します。ボタンを押すと、AEDが自動的に電気ショックを行います。

一方、電気ショックが必要ない場合は、「電気ショックは不要です。心臓マッサージを続けてください。」といった音声ガイダンスが流れます。この場合は、AEDによる電気ショックは行わず、胸骨圧迫と人工呼吸を行う心肺蘇生法を続けます。

AEDは、状況に応じて適切な指示を出してくれるので、迷うことなく使用できます。しかし、AEDの使用は救命処置の一部です。AEDを使用しながら、救急隊の到着を待ち、引き継ぎましょう。

AEDはどこにある?

{自動体外式除細動器(AED)は、心臓がけいれんし、血液を送り出せなくなった状態(心室細動)になった人の心臓に電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。この機器は、駅や空港、市役所や区役所などの公共施設、学校、体育館や運動場などのスポーツ施設、大きなショッピングセンターやデパートなど、多くの人が集まる場所に設置されています。設置場所は、消防署や自治体のホームページで確認することができます。

AEDの設置場所には、緑色の背景に白い心臓と稲妻のマークが表示されていることが一般的です。日頃から、外出先などでこのマークを見つけた際は、どこにAEDが設置されているのか意識的に確認する習慣を身につけておきましょう。いざという時に、落ち着いてAEDを探し出すことができます。

また、スマートフォンのアプリでAEDの設置場所を検索できるサービスもあります。これらのアプリを事前にダウンロードしておけば、緊急時に素早くAEDの場所を特定することができます。周りの人にAEDを探してもらうようにお願いする際にも役立ちます。

AEDは、特別な知識や資格がなくても誰でも使用できます。音声ガイダンスに従って操作すれば、簡単に電気ショックを行うことができます。また、電気ショックが必要ない場合は、機器が自動的に判断し、電気ショックは行われません。そのため、ためらうことなく使用することができます。

AEDの設置場所を把握し、使い方を理解しておくことは、突然の心停止から命を救うために非常に重要です。普段から意識してAEDの設置場所を確認し、いざという時に備えておきましょう。

| AEDについて | 詳細 |

|---|---|

| 設置場所 | 駅、空港、公共施設(市役所、区役所など)、学校、スポーツ施設(体育館、運動場など)、商業施設(ショッピングセンター、デパートなど)、人が多く集まる場所 |

| 設置場所の確認方法 | 消防署や自治体のホームページ、AED設置場所を示すマーク(緑色の背景に白い心臓と稲妻)、スマートフォンのアプリ |

| 使用方法 | 特別な知識や資格は不要。音声ガイダンスに従って操作。電気ショックの必要性は機器が自動判断。 |

| 重要性 | AEDの設置場所の把握と使用方法の理解は、心停止からの救命に重要。 |

AEDを使う際の注意点

自動体外式除細動器(AED)は、心臓がけいれんし、血液を送り出せなくなった状態(心室細動)の人に電気ショックを与え、正常な心臓のリズムに戻すための医療機器です。突然の心停止に遭遇した時、救命のためには一刻も早くAEDを使用することが重要ですが、いくつか注意すべき点があります。

まず、AEDを使用する前に、周囲の安全を確認することが大切です。交通事故現場など、二次災害の危険性がある場合は、自分自身の安全を確保した上でAEDを使用しましょう。また、患者さんを安全な場所に移動させる必要がある場合もあります。

次に、電極パッドを正しく貼り付けることが重要です。パッドの絵の通りに、患者の右胸の上部と左胸の脇の下に貼り付けます。パッドが濡れている場合や、胸毛が濃い場合は、しっかりと拭き取ってから貼り付けるようにしましょう。電極パッドが正しく貼られていないと、電気ショックが正しく伝わらず、救命効果が得られない可能性があります。

電気ショックを行う際は、周りの人に大声で「離れてください!」と注意喚起し、誰も患者に触れていないことを確認してからボタンを押します。電気ショックは、患者だけでなく、触れている人にも危険が及ぶ可能性があります。

AEDを使用した後は、救急隊員にAEDの使用状況、例えば電気ショックの実施回数や患者さんの反応などを報告しましょう。これらの情報は、その後の救命処置に役立ちます。また、使用後のAEDは、元の場所に戻し、適切に管理されるようにしましょう。

AEDは、誰でも簡単に使用できるよう設計されています。落ち着いて手順に従い、上記の注意点を意識すれば、救命の確率を大きく高めることができます。いざという時のために、日頃からAEDの設置場所を確認しておいたり、講習会に参加して使用方法を学んでおくことが大切です。

| AED使用手順 | 注意点 |

|---|---|

| 1. 周囲の安全確認 | 二次災害の危険性がないか、患者を安全な場所に移動できるか確認 |

| 2. 電極パッドの貼り付け | パッドの絵の通り、右胸の上部と左胸の脇の下に貼り付ける。濡れている場合や胸毛が濃い場合は拭き取る。 |

| 3. 電気ショックの実施 | 周囲に「離れてください!」と注意喚起し、誰も患者に触れていないことを確認してからボタンを押す。 |

| 4. 救急隊員への報告 | 電気ショックの実施回数や患者の反応などを報告する。 |

| 5. AEDの管理 | 元の場所に戻し、適切に管理されるようにする。 |

救命のために、AEDを学ぼう

自動体外式除細動器(略称エーイーディー)は、心臓がけいれんし、血液を送り出せなくなった状態(心室細動)の人に電気ショックを与え、正常な心臓のリズムを取り戻すための医療機器です。この機器は、特別な医療知識を持たない一般の人でも簡単に扱えるように設計されています。使い方を学ぶことで、倒れた人の命を救うことができるかもしれません。

エーイーディーは、音声ガイダンスに従って操作するだけで、電気ショックが必要かどうかを自動的に判断してくれます。そのため、医療従事者でなくても、安心して使用することができます。また、電気ショックが必要ない場合には、機器が作動しない仕組みになっているため、不適切な使用による事故を防ぐことができます。

エーイーディーを使う手順は、まず電源を入れ、音声ガイダンスに従って電極パッドを胸に貼ることです。その後、機器が自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要かどうかを判断します。電気ショックが必要な場合は、音声ガイダンスに従ってボタンを押します。

現在、多くの公共施設や駅、学校などにエーイーディーが設置されています。設置場所を確認しておくことはもちろんですが、実際に使う場面に遭遇した際に、落ち着いて行動できるよう、日頃から講習会などに参加し、使い方を学んでおくことが大切です。地域によっては、消防署や自治体などが無料で講習会を開催しています。積極的に参加し、救命の知識と技術を身につけて、いざという時に備えましょう。

エーイーディーは、私たちの暮らしの中にある、大切な人の命を守るための強力な道具です。正しい使い方を学ぶことで、より安全で安心な社会を築き、誰かの命を救うことができるかもしれません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| AEDの機能 | 心臓がけいれんし血液を送り出せなくなった状態(心室細動)の人に電気ショックを与え、正常な心臓のリズムを取り戻すための医療機器 |

| AEDの特徴 | ・特別な医療知識を持たない一般の人でも簡単に扱えるように設計されている ・音声ガイダンスに従って操作するだけで電気ショックが必要かどうかを自動的に判断する ・電気ショックが必要ない場合には機器が作動しないため、不適切な使用による事故を防ぐ |

| AEDの使い方 | 1. 電源を入れる 2. 音声ガイダンスに従って電極パッドを胸に貼る 3. 機器が自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要かどうかを判断する 4. 電気ショックが必要な場合は、音声ガイダンスに従ってボタンを押す |

| AEDの設置場所 | 多くの公共施設や駅、学校など |

| AED講習会 | ・日頃から講習会などに参加し、使い方を学んでおくことが大切 ・地域によっては、消防署や自治体などが無料で講習会を開催 |