リラックス効果を高める副交感神経

介護を学びたい

先生、「副交感神経」ってよく聞くんですけど、介護と介助で何か関係があるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。副交感神経は、リラックスしている時に活発になる神経で、体の緊張をほぐし、落ち着かせる働きがあるんだ。食事や睡眠、排泄などに関わってくるんだよ。だから、介護や介助の場面でとても重要になるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。リラックスしている時に活発になるんですね。具体的に介護や介助でどのように関係するんですか?

介護の研究家

例えば、食事介助では、利用者さんがリラックスした状態で食事を摂れるように、落ち着いた雰囲気を作る必要があるよね。リラックスすることで副交感神経が働き、消化吸収が促進されるんだ。また、排泄介助でも、緊張すると排泄がうまくいかないことがあるから、リラックスできる環境を作ることは大切なんだよ。

副交感神経とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉、「副交感神経」について。副交感神経は、交感神経とは反対のはたらきをする自律神経で、体の緊張をほぐし、落ち着かせるように働きます。

副交感神経の役割

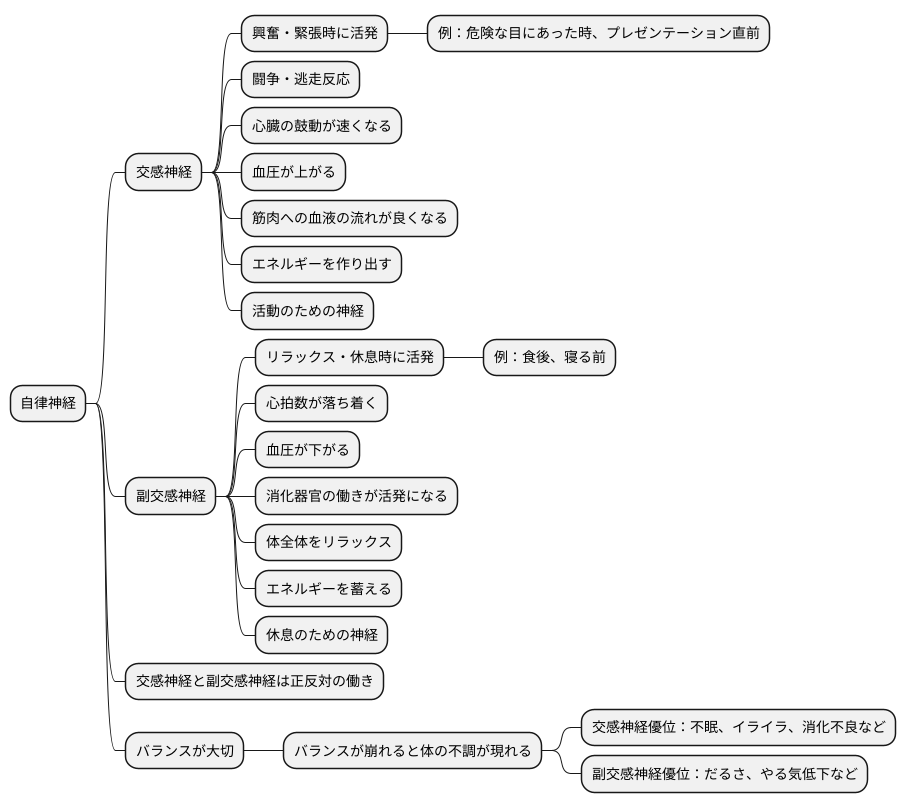

私たちの体には、自分の意思とは関係なく働く自律神経という神経があります。自律神経には、交感神経と副交感神経の二種類があり、シーソーのようにバランスを取りながら、体の様々な機能を調節しています。今回は、そのうちの副交感神経について詳しく見ていきましょう。

副交感神経は、リラックスしている時や休息している時に主に働く神経です。まるでブレーキのような役割を果たし、活動を終えた体を休息状態へと導きます。心拍数をゆっくりにしたり、呼吸を深く穏やかにしたりすることで、体を落ち着かせます。また、胃や腸などの消化器官の働きを活発にし、食べた物を効率よく消化吸収できるようにします。さらに、唾液や涙の分泌を促したり、排泄をスムーズにするなど、体にとって大切な役割を担っています。

交感神経がアクセル、副交感神経がブレーキだと考えると分かりやすいでしょう。交感神経は、緊張したり興奮したりする時に働き、心拍数を上げたり、呼吸を速くしたり、筋肉を緊張させたりすることで、体を活動的な状態にします。反対に、副交感神経は、活動を終えてリラックスしたい時や、睡眠中に活発になり、体を休息モードへと切り替えます。

この二つの神経がバランスよく働くことで、健康な状態を保つことができます。しかし、ストレスや不規則な生活習慣などによって、このバランスが崩れることがあります。副交感神経の働きが弱まると、寝つきが悪くなったり、疲れが取れにくくなったり、胃腸の調子が悪くなったりと、様々な不調が現れる可能性があります。

副交感神経を優位にするためには、ゆっくりとした呼吸を意識したり、リラックスできる音楽を聴いたり、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かったりするなど、心身をリラックスさせる時間を持つことが大切です。日々の生活の中で、副交感神経の働きを意識することで、心身の健康を維持していきましょう。

| 神経の種類 | 役割 | 働く時 | 体の状態 | 働きが弱まった場合 | 働きを活性化する方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 副交感神経 | リラックス、休息、消化器官の活性化、唾液・涙の分泌促進、排泄促進 | リラックス時、休息時、睡眠中 | 心拍数低下、呼吸が穏やか、消化吸収促進 | 寝つきが悪くなる、疲れが取れにくい、胃腸の調子が悪くなる | ゆっくりとした呼吸、リラックスできる音楽、ぬるめのお風呂 |

| 交感神経 | 緊張、興奮、活動的 | 緊張時、興奮時 | 心拍数上昇、呼吸が速くなる、筋肉緊張 | – | – |

交感神経との関係

私たちの体には、自律神経と呼ばれる、自分の意志とは関係なく働く神経があります。自律神経は、交感神経と副交感神経の2つから成り立ち、シーソーのようにバランスを取りながら体の様々な機能を調整しています。この2つの神経のうち、交感神経は、興奮したり緊張したりした時に活発に働きます。例えば、危険な目にあった時や、プレゼンテーションをする直前など、闘争・逃走反応と呼ばれる反応を引き起こします。 交感神経が活発になると、心臓の鼓動が速くなり、血圧が上がります。また、筋肉への血液の流れが良くなり、たくさんのエネルギーを作り出せるようになります。これは、まさに緊急事態に立ち向かうために、体が戦闘態勢を整えている状態と言えるでしょう。

一方、副交感神経は、リラックスしている時や休息している時に活発に働きます。食事の後や、寝る前などが良い例です。副交感神経が活発になると、心拍数は落ち着き、血圧も下がります。そして、胃や腸などの消化器官の働きが活発になり、食べた物を消化し、栄養を吸収しやすくなります。また、体全体をリラックスさせ、エネルギーを蓄えるモードへと切り替えます。まるで、寝る前にゆったりと体を休ませているような状態です。

このように、交感神経と副交感神経は正反対の働きをしています。交感神経は活動のための神経、副交感神経は休息のための神経と言えるでしょう。この2つの神経がバランス良く働くことで、私たちの体は健康な状態を保つことができます。もし、このバランスが崩れてしまうと、様々な体の不調が現れる可能性があります。例えば、常に緊張状態にあると、交感神経が優位になり続け、不眠やイライラ、消化不良などを引き起こすことがあります。逆に、副交感神経が優位になりすぎると、体がだるくなったり、やる気が出なかったりするなど、活動に支障が出ることもあります。ですから、健康な毎日を送るためには、この2つの神経のバランスを保つことが大切です。

副交感神経を活性化する方法

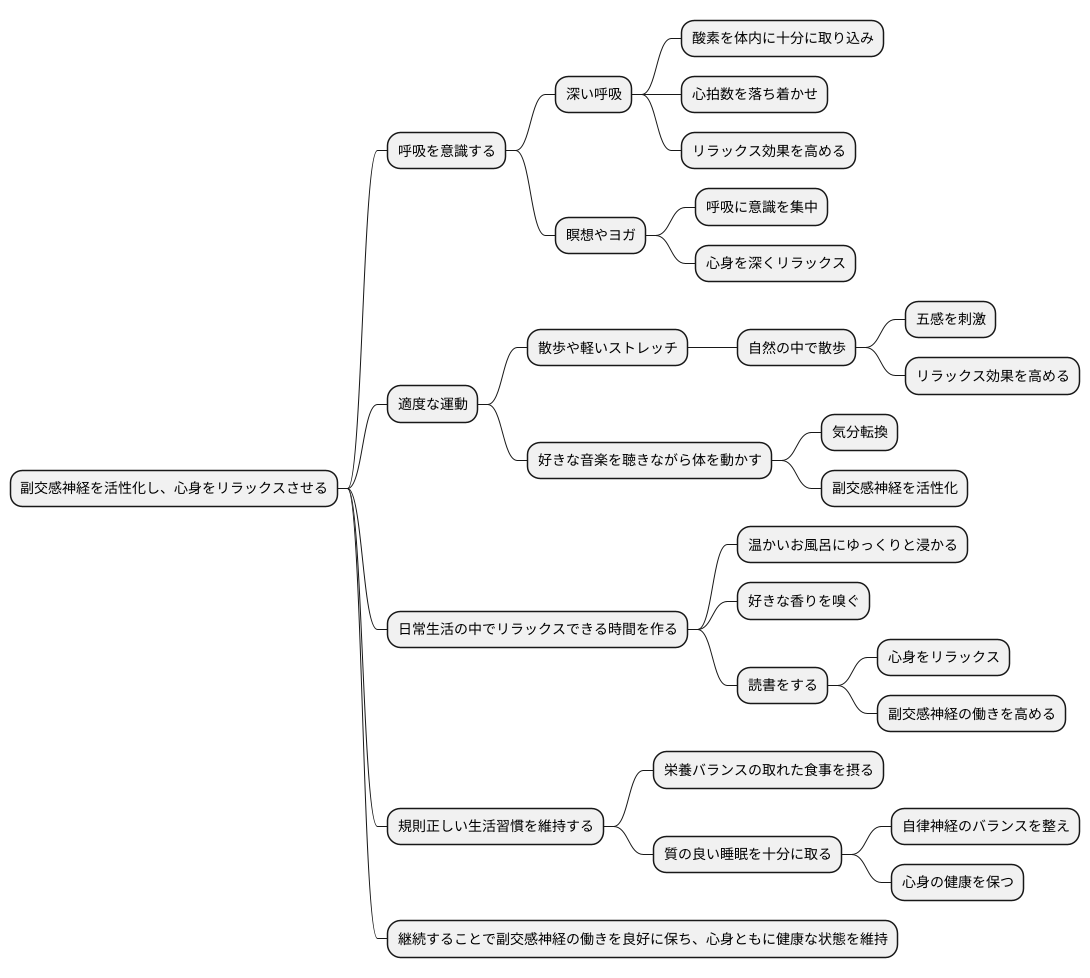

現代社会は何かと忙しく、緊張やストレスを感じやすいものです。こうした状況は交感神経が優位になりやすく、心身に負担がかかりがちです。そこで重要となるのが、副交感神経を活性化し、心身をリラックスさせることです。副交感神経を活性化させるには、様々な方法があります。

まず、呼吸を意識することは非常に効果的です。深い呼吸をすることで、酸素を体内に十分に取り込み、心拍数を落ち着かせ、リラックス効果を高めます。毎日数分間、深くゆっくりとした呼吸を繰り返す習慣を身につけるだけでも、副交感神経の働きを促すことができます。瞑想やヨガなども、呼吸に意識を集中することで、心身を深くリラックスさせる効果が期待できます。

適度な運動も副交感神経の活性化に役立ちます。激しい運動ではなく、散歩や軽いストレッチなど、無理なく続けられる運動を選びましょう。自然の中で散歩をすることで、木々や花の香り、鳥のさえずりなど、五感を刺激し、リラックス効果を高めることができます。また、好きな音楽を聴きながら体を動かすことも、気分転換になり、副交感神経を活性化させます。

日常生活の中でリラックスできる時間を作ることも大切です。温かいお風呂にゆっくりと浸かったり、好きな香りを嗅いだり、読書をしたりするなど、自分が心地よいと感じる時間を持つことで、心身をリラックスさせ、副交感神経の働きを高めることができます。

さらに、規則正しい生活習慣を維持することも重要です。栄養バランスの取れた食事を摂り、質の良い睡眠を十分に取ることで、自律神経のバランスを整え、心身の健康を保つことができます。これらの方法を日常生活に取り入れ、継続することで副交感神経の働きを良好に保ち、心身ともに健康な状態を維持しましょう。

副交感神経の働きを高めるメリット

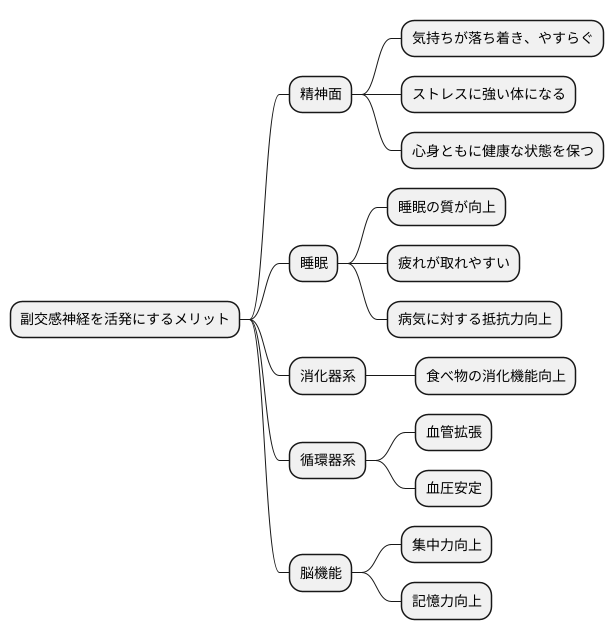

副交感神経を活発にすることで得られる良い点はたくさんあります。まず、気持ちが落ち着き、やすらぐ効果があります。副交感神経が活発になると、体と心が休まり、緊張状態となる物質の分泌が抑えられます。そのため、ストレスに強い体になり、心身ともに健康な状態を保つことができます。

次に、睡眠の質が上がるという効果も期待できます。副交感神経が優位になると、体が休まり、深く眠りやすくなります。質の高い睡眠をとることで、疲れが取れやすくなり、病気に対する抵抗力も高まります。

食べ物の消化機能が良くなるのもメリットの一つです。副交感神経は胃や腸の働きを活発にするため、消化吸収がスムーズになります。また、血管を広げる働きがあるため、血圧を安定させる効果も期待できます。

さらに、集中力や記憶力の向上にもつながります。リラックスした状態では、脳の働きが良くなり、集中力や記憶力が高まります。仕事や勉強の効率を上げたい人にも、副交感神経を活発にすることはおすすめです。

このように、副交感神経の働きを高めることは、健康な毎日を送る上でとても大切です。日々の生活の中で、意識的に副交感神経を活発にする工夫を取り入れてみましょう。

日常生活への応用

心身をゆったりと休ませる副交感神経のはたらきを高める工夫は、普段の生活の様々な場面で取り入れることができます。仕事で緊張や疲れを感じた時には、数回深呼吸をする、軽い準備運動をすることで、心を落ち着かせ、張り詰めた状態から解放することができます。また、目の疲れを感じた時は、遠くの景色を眺めることで、目の筋肉の緊張をほぐし、リラックス効果を高めることができます。

寝る前には、穏やかな音楽を聴く、温かい香りの良いお茶を飲むなど、心を落ち着かせる時間を持つことで、ぐっすり眠り、質の良い睡眠を得ることができます。お風呂にゆっくりと浸かるのも、身体を温め、副交感神経のはたらきを高める良い方法です。

食事の際には、よく噛んでゆっくりと味わうことで、消化を助けることができます。早食いは、消化器官に負担をかけるだけでなく、心身にも緊張をもたらすため、避けましょう。また、バランスの良い食事を心がけることも、健康な身体を維持するために大切です。

通勤や休憩時間などには、自然の中で散歩をするのも良いでしょう。木々や花の香り、鳥のさえずり、風の音など、自然に触れることで、心身が癒され、副交感神経のはたらきが高まります。屋内で過ごすことが多い方は、窓を開けて外の空気を吸い込むだけでも、気分転換になります。

このように、普段の生活の中で、副交感神経のはたらきを高めることを意識することで、心身の健康を保ち、より豊かな毎日を送ることができるでしょう。小さなことからでも、今日からできることを始めてみましょう。

| 場面 | 工夫 | 効果 |

|---|---|---|

| 仕事中 | 数回深呼吸をする、軽い準備運動をする | 心を落ち着かせ、張り詰めた状態から解放する |

| 仕事中 | 遠くの景色を眺める | 目の筋肉の緊張をほぐし、リラックス効果を高める |

| 寝る前 | 穏やかな音楽を聴く、温かい香りの良いお茶を飲む | 心を落ち着かせ、ぐっすり眠り、質の良い睡眠を得る |

| 寝る前 | お風呂にゆっくりと浸かる | 身体を温め、副交感神経のはたらきを高める |

| 食事 | よく噛んでゆっくりと味わう | 消化を助ける、心身の緊張を避ける |

| 通勤・休憩時間 | 自然の中で散歩をする | 心身を癒し、副交感神経のはたらきを高める |

| 屋内 | 窓を開けて外の空気を吸い込む | 気分転換 |