迫りくる高齢化社会:介護と介助の重要性

介護を学びたい

先生、「少子高齢社会」ってよく聞くんですけど、介護と介助にどう関係するんですか?

介護の研究家

いい質問だね。少子高齢社会は、子どもが少なくお年寄りが多い社会のことだ。お年寄りが増えると、介護や介助を必要とする人も増えるよね。つまり、少子高齢社会になると、介護や介助の必要性が高まるんだ。

介護を学びたい

なるほど。子どもが減ると、介護や介助をする人も減るってことですか?

介護の研究家

その通り。介護や介助をする人が減る一方で、介護や介助が必要な人が増える。だから、少子高齢社会は介護や介助の担い手不足につながる大きな問題なんだよ。

少子高齢社会とは。

「介護」と「介助」という言葉について説明します。合わせて、子どもが少なくお年寄りが多い社会についても説明します。子どもが生まれる数が減るか、変わらない一方で、お年寄りの割合が増え続ける国や地域のことを、子どもが少なくお年寄りが多い社会と言います。日本はまさにこの状態で、戦後の経済が大きく成長した時代以降、お年寄りが増えることに加えて、近年は子どもの数が減ってきています。2050年から2060年には、本格的に子どもが少なくお年寄りが多い社会になると言われています。

少子高齢化の現状

我が国は世界でも稀に見る速さで高齢化が進んでいます。子供の生まれる数が減り、人々が長生きするようになったことで、働き盛りである生産年齢人口が減少し、高齢者人口が増えるという深刻な問題が起きています。厚生労働省の発表によると、2023年には65歳以上の人口が全体の約3割に達し、2050年には約4割に達すると予測されています。

この少子高齢化は、年金や医療といった社会保障制度を維持することや、経済の活力を保つことなど、様々な課題を突きつけています。特に、高齢者が増えるのに伴い、介護や介助を必要とする人が増え、その仕事に従事する人もさらに必要となるでしょう。高齢者が健康で安心して暮らせる社会を作るためには、介護や介助を行う人材を育て、質の高い支援を提供していくことが欠かせません。

介護とは、食事や入浴、排泄といった日常生活の動作を支援することを指します。高齢者の尊厳を守り、自立を促すことを目的としています。一方、介助とは、階段の上り下りや歩行の補助など、移動の際にサポートすることを意味します。介助は、高齢者の社会参加を促進し、生活の質を高める上で重要な役割を担っています。

今後、ますます深刻になる少子高齢化問題に対し、私たちはどのように対応していくべきでしょうか。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域社会全体で支え合う仕組み作りが必要です。例えば、近所の人々が協力してお年寄りの様子を見守ったり、買い物や通院の付き方をしたり、家事の手伝いをするといった取り組みが考えられます。また、行政による在宅介護サービスの充実や、介護施設の整備なども重要です。高齢者が地域社会の一員として活躍できる場を創出し、生きがいを持って暮らせるよう、社会全体で支えていく必要があるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 少子高齢化の現状 | 出生数減少、高齢者増加により生産年齢人口が減少。2023年に65歳以上人口は約3割、2050年には約4割に達する見込み。 |

| 少子高齢化の影響 | 社会保障制度維持、経済の活力維持への課題。介護・介助ニーズと従事者需要の増加。 |

| 介護 | 食事、入浴、排泄など日常生活動作の支援。高齢者の尊厳維持と自立促進。 |

| 介助 | 階段昇降、歩行補助など移動のサポート。高齢者の社会参加促進と生活の質向上。 |

| 少子高齢化への対応策 | 地域社会による相互支援(見守り、買い物・通院の付き添い、家事手伝いなど)、在宅介護サービスの充実、介護施設整備、高齢者の社会参加促進。 |

介護と介助の違い

高齢化が進む中で、「介護」と「介助」はどちらも高齢者の暮らしを支える上で大切なものです。しかし、この二つの言葉は混同されやすく、実際には異なる意味を持っています。しっかりと違いを理解することで、より適切な支援を提供できるようになります。

介護とは、高齢者の日常生活全般を支える包括的な行為を指します。具体的には、食事や入浴、排泄といった身体的な世話だけでなく、話し相手になる、趣味を一緒に楽しむといった精神的な支え、さらには住みやすい環境を作るための整理整頓や調整なども含まれます。高齢者が、その人らしく、安心して毎日を過ごせるよう、心身両面から幅広くサポートするのが介護の役割です。

一方、介助とは、高齢者が一人では難しい動作や行動を具体的に手伝うことを指します。例えば、杖を使っていても歩くのが困難な方を支えながら歩いたり、衣服の着脱や食事を摂る際の手助け、車椅子への移動の補助などが介助に当たります。つまり、介助は介護の中の一つの要素と言えるでしょう。高齢者本人ができることは最大限尊重し、必要な部分だけをサポートすることで、自立を促すことも介助の重要な役割です。

介護は介助を含むより広い概念であり、高齢者の身体的、精神的、社会的なニーズを包括的に満たすことを目指します。介助はその中で、日常生活動作を支援するという具体的な役割を担います。

高齢者の状態や生活環境は一人ひとり異なります。そのため、それぞれの状況に合わせた適切な介護と介助の提供が不可欠です。家族や専門家が連携し、高齢者の気持ちに寄り添いながら、必要な支援を提供することで、高齢者が安心して暮らせる社会を実現できるはずです。

介護の必要性

人が年を重ねるにつれて、どうしても体の働きや頭の働きが衰えてくることがあります。このような変化は自然なことであり、誰にでも起こり得ることです。歳をとると、今まで簡単にできていた食事や入浴、トイレに行くといった日常生活の動作が難しくなることがあります。こうした変化によって、自分一人では生活を送ることが困難になる高齢者の方が増えており、介護の必要性が高まっているのです。

介護とは、高齢者が尊厳を保ちつつ、できる限り自立した生活を送れるように支援することです。具体的には、食事や入浴、排泄といった基本的な生活のお手伝いをすることはもちろん、心のケアや社会とのつながりを保つための支援も大切な役割です。

例えば、一人暮らしの高齢者の方にとっては、介護職員との会話や地域活動への参加を通して、孤独感や孤立感を和らげ、社会とのつながりを維持することができます。また、認知症の高齢者の方には、記憶や判断力の低下に合わせた個別のケアを提供することで、安全で安心な生活を送れるように支援します。

さらに、介護は高齢者本人だけでなく、その家族の負担を軽減する役割も担っています。家族が一人で介護を担う場合、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかり、自身の生活や仕事との両立が難しくなることがあります。介護サービスを利用することで、家族は介護に専念する時間を確保し、自分自身の生活や仕事とのバランスをとることができるようになります。

このように、介護は高齢化が進む社会において、高齢者と家族の生活を支える重要な社会基盤となっています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するためにも、介護の重要性を理解し、支えていくことが大切です。

| 高齢者の変化 | 体の働きや頭の働きの衰えにより、日常生活動作が困難になる。 |

|---|---|

| 介護の定義 | 高齢者が尊厳を保ちつつ、できる限り自立した生活を送れるように支援すること。 |

| 介護の内容 |

|

| 介護の役割 |

|

| 介護の重要性 | 高齢化社会において高齢者と家族の生活を支える重要な役割。 |

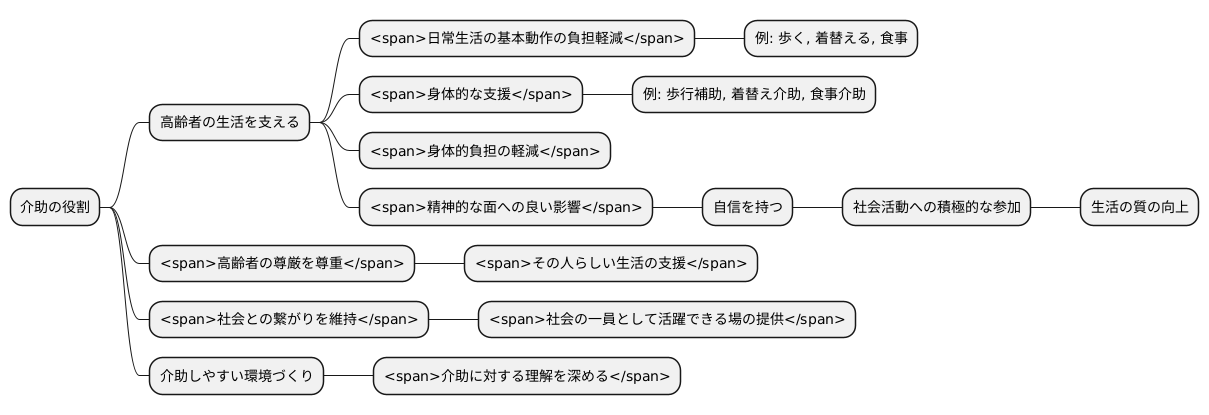

介助の重要性

人は誰でも年を重ねるにつれて、身体の機能が衰えていくものです。若い頃は難なくできていた動作も、歳を重ねると次第に難しくなることがあります。例えば、歩くこと、服を着替えること、食事をすることなど、日常生活の基本的な動作でさえも、高齢者にとっては大きな負担となることがあります。このような身体機能の低下は自然な老化現象であり、誰しもが避けることはできません。

このような高齢者の生活を支える上で、介助は大変重要な役割を担っています。介助とは、高齢者が安全に日常生活を送れるよう、必要なサポートを提供することです。具体的には、歩行を支えたり、着替えを手伝ったり、食事の介助をしたりといった身体的な支援が含まれます。介助によって、高齢者は転倒や事故などのリスクを減らし、より安全に日常生活を送ることができます。また、介助は高齢者の身体的な負担を軽減するだけでなく、精神的な面にも良い影響を与えます。介助を受けることで、高齢者は日常生活における自立度を高めることができ、自分に自信を持つことができます。そして、自信を持つことは、社会活動への積極的な参加につながり、高齢者の生活の質を向上させることに繋がります。

介助は、単に身体的なサポートを提供するだけではありません。高齢者の尊厳を尊重し、その人らしい生活を支えるという重要な意味を持っています。高齢者が自分らしく、生き生きと生活するためには、社会との繋がりを維持し、社会の一員として活躍できる場を持つことが大切です。介助は、高齢者の社会参加を促進し、社会との繋がりを維持する上でも重要な役割を果たしています。高齢化が進む現代社会において、介助の重要性はますます高まっていくでしょう。高齢者が安心して暮らせる社会を作るためには、介助に対する理解を深め、介助しやすい環境を整えることが不可欠です。

地域社会の役割

高齢化が進む現代において、地域社会の役割はこれまで以上に重要になってきています。住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするためには、地域の人たちがお互いに助け合うことが欠かせません。地域社会は高齢者の方々にとって身近な存在であり、公的な介護サービスだけでは対応しきれない、細やかな支えを提供できます。

例えば、近所の人がお買い物の手伝いや病院へ行く時の付き添い、定期的な安否確認など、日々のちょっとした支援が、高齢者の方々にとって大きな安心感に繋がります。また、顔なじみの近所の人からの温かい声かけは心の支えとなり、孤独感を和らげる効果も期待できます。

さらに、地域の人たちが中心となって高齢者の方々を見守る活動や交流の場を作ることで、孤独や孤立を防ぎ、社会との繋がりを保つことができます。たとえば、公民館でのお茶会や趣味の教室、地域の行事への参加の促進などは、高齢者の方々が社会参加の機会を得て、生きがいを見つけることに繋がります。

地域包括ケアシステムの構築においても、地域社会の役割は不可欠です。医療、介護、福祉、生活支援など、様々な分野が連携し、地域全体で高齢者の方々を支える体制を作ることで、住み慣れた地域で安心して暮らせる環境が整います。

このように、地域社会全体で高齢者の方々を支える仕組みを作ることで、高齢者の方々はより充実した生活を送ることができ、そのことが結果として地域全体の活性化にも貢献します。高齢化が進む社会を支える上で、地域社会が担う役割は今後ますます大きくなっていくでしょう。

| 地域社会の役割 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 高齢者の生活支援 | 買い物、通院の付き添い、安否確認 | 安心感の提供、孤独感の緩和 |

| 高齢者の社会参加促進 | お茶会、趣味教室、地域行事への参加 | 社会との繋がり維持、生きがい発見 |

| 地域包括ケアシステム構築への貢献 | 医療、介護、福祉、生活支援の連携 | 住み慣れた地域での生活継続 |