地域で支え合う、小地域福祉活動の大切さ

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、小地域福祉活動の中でどのように使い分けられているのかを知りたいです。

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要なことを、その人ができない部分を全体的に支えることを指します。一方、「介助」は、特定の動作や行為について、その人が一人で行うのが難しい時に、お手伝いをすることです。小地域福祉活動では、例えば、民生委員さんが一人暮らしのお年寄りの買い物を手伝うのは「介助」で、ヘルパーさんが自宅で入浴や食事の世話をしているのは「介護」にあたります。

介護を学びたい

なるほど。ということは、「介護」の中に「介助」が含まれていることもあるんですね?

介護の研究家

その通りです。例えば、ヘルパーさんがお年寄りの入浴を「介護」する際、洗いにくい背中を洗ってあげるという「介助」が含まれている、という具合ですね。小地域福祉活動では、住民同士で支え合う場面で「介助」が多く見られ、専門職の方が日常生活を包括的に支える場面で「介護」が行われることが多いです。

小地域福祉活動とは。

『地域で支え合う活動』と『手助け』の違いについて説明します。ここでいう『地域で支え合う活動』とは、みんなが住み慣れた地域で安心して穏やかに暮らせるように、住民自身で地域社会を作っていく活動のことです。中心となるのは、民生委員や福祉協力員、自治会や町内会、それにボランティアの人たちです。例えば、一人暮らしのお年寄りや体の不自由な人に声をかけて様子を見守るなど、地域で助け合うことを指します。このような活動が必要とされているのは、高齢化が進むにつれて、年を重ねたり、体が不自由になったりすることで、人との関わりが少なくなってしまい、心や体に不調をきたす人が増えてきたことも理由の一つです。地域の人たちが協力し合うことで、健康な状態を取り戻したり、維持したりすることが大切です。

小地域福祉活動とは

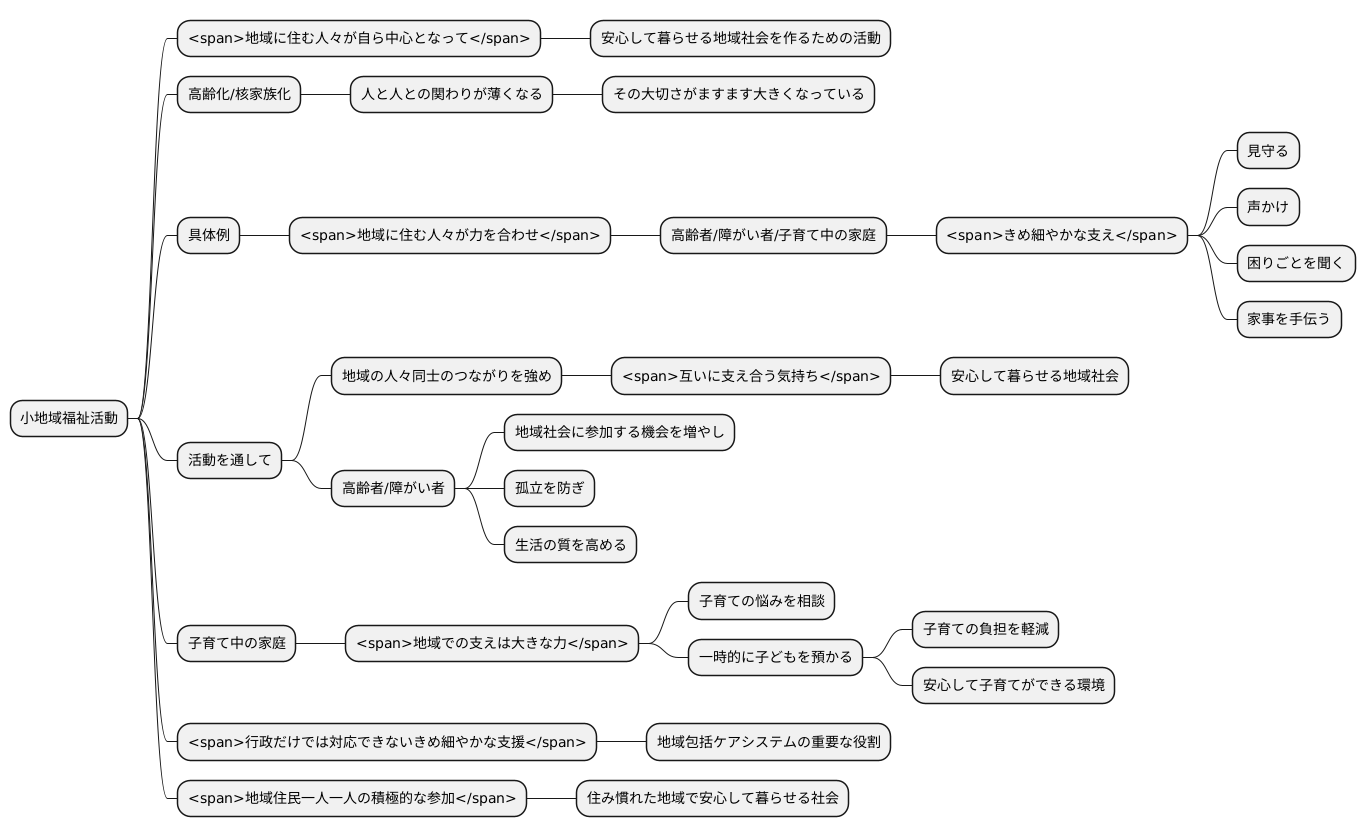

小地域福祉活動とは、地域に住む人々が自ら中心となって、誰もが安心して暮らせる地域社会を作るための活動です。高齢化や核家族化が進み、地域社会で人と人との関わりが薄くなっていく現代社会において、その大切さはますます大きくなっています。

具体的には、民生委員・児童委員、社会福祉協議会の福祉協力員、自治会、町内会、ボランティアなど、地域に住む人々が力を合わせ、高齢者や障がいのある方、子育て中の家庭など、支えを必要とする人々に対して、様々な活動を行います。例えば、普段の様子を見守ったり、声かけをしたり、困りごとを聞いたり、家事を手伝ったりなど、きめ細やかな支えを提供しています。

これらの活動を通して、地域の人々同士のつながりを強め、互いに支え合う気持ちを育むことで、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指します。特に、高齢者や障がいのある方が地域社会に参加する機会を増やし、孤立を防ぎ、生活の質を高めることに大きく役立っています。

また、子育て中の家庭にとっても、地域での支えは大きな力となります。子育ての悩みを相談したり、一時的に子どもを預かってもらったりすることで、子育ての負担を軽減し、安心して子育てができる環境を作ることに繋がります。

小地域福祉活動は、行政だけでは対応できないきめ細やかな支援を提供することで、地域包括ケアシステムの重要な役割を担っています。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するために、地域住民一人一人の積極的な参加が求められています。

活動の担い手

地域福祉の取り組みを支えているのは、地域に住む一人ひとりです。地域で暮らす人々が、それぞれの役割を担い、力を合わせることで、地域全体がより暮らしやすいものへと変わっていきます。

まず、民生委員・児童委員は、地域の人々の困りごとを聞き、必要な支援につなげる橋渡し役を担っています。たとえば、子育ての悩みを抱える家庭を支援機関につないだり、高齢者の見守り活動を行ったりと、地域住民の身近な相談相手として活躍しています。また、主任児童委員は、児童に関する相談支援の中心的役割を担い、関係機関との連携強化を図っています。

福祉協力員は、民生委員・児童委員の活動を支える大切な存在です。例えば、地域の見守り活動に協力したり、広報活動を手伝ったりすることで、民生委員・児童委員がよりスムーズに活動できるようサポートしています。

自治会や町内会も、地域福祉を支える重要な役割を担っています。夏祭りや敬老会など、地域の人々が集まる機会を設けることで、住民同士のつながりを深めています。また、防災訓練や防犯パトロールの実施などを通して、地域の安全安心を守ることにも貢献しています。

さらに、ボランティアも、それぞれの得意なことを活かして多様な活動を行っています。例えば、手芸が得意な人は高齢者施設で作品作りを教えたり、子ども好きな人は学習支援を行ったりと、地域社会に貢献しています。

このように、様々な人々がそれぞれの立場で力を合わせることで、地域福祉活動はより活発になり、地域社会全体の活気につながっていくのです。

| 主体 | 役割 | 活動例 |

|---|---|---|

| 民生委員・児童委員 | 地域住民の困りごと相談、支援機関への橋渡し、高齢者見守り | 子育て支援、高齢者見守り |

| 主任児童委員 | 児童相談支援の中心的役割、関係機関との連携強化 | – |

| 福祉協力員 | 民生委員・児童委員の活動支援 | 見守り活動協力、広報活動 |

| 自治会・町内会 | 住民同士の繋がり強化、地域の安全安心確保 | 夏祭り、敬老会、防災訓練、防犯パトロール |

| ボランティア | 多様な活動による地域社会への貢献 | 高齢者施設での作品作り指導、学習支援 |

高齢化社会における役割

人が年を重ねるにつれ社会全体が高齢化していく現代において、地域に根ざした福祉活動は、お年寄りの暮らしを支える上で欠かせないものとなっています。お年寄りの数が増えるのに伴い、介護や医療への必要性が高まっている一方で、家族形態が変わり、地域社会の繋がりが薄くなることで、一人きりになってしまうお年寄りの方も増えています。地域に根ざした福祉活動は、こうしたお年寄りの孤独を防ぎ、地域社会との関わりを保つことで、お年寄りが安心して暮らせる環境を整える役割を担っています。

例えば、定期的に家を訪ねたり、無事かどうかを確認したり、買い物や家事を手伝ったり、地域の催しに参加するよう促したりするなどを通して、お年寄りの暮らしの質を高めることに貢献しています。また、一人暮らしのお年寄りや体の不自由なお年寄りにとって、話し相手を見つけたり、趣味を見つけたりする場は、心身の健康を保つ上で重要です。地域に根ざした福祉活動は、このような場を提供することで、お年寄りの社会参加を促進し、生きがいのある生活を送れるように支援しているのです。

さらに、介護が必要なお年寄りやそのご家族に対する支援も行うことで、介護の負担を軽くすることにも繋がっています。介護をする家族にとって、一時的に介護を休める時間や相談できる相手がいることは、心身の負担を軽減し、介護を続ける上で大きな支えとなります。地域に根ざした福祉活動は、こうした様々な支援を通して、高齢化社会における課題解決に貢献し、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりに寄与していると言えるでしょう。

| 地域に根ざした福祉活動の目的 | 具体的な活動内容 | 効果 |

|---|---|---|

| お年寄りが安心して暮らせる環境を整える | 定期的な訪問、安否確認、買い物や家事の補助、地域催しへの参加促進 | 暮らしの質の向上 |

| お年寄りの社会参加を促進し、生きがいのある生活を支援する | 話し相手や趣味の場の提供 | 心身の健康維持、社会参加 |

| 介護が必要なお年寄りやそのご家族の負担軽減 | 一時的な介護の休息、相談支援 | 介護負担の軽減、介護継続の支援 |

| 高齢化社会における課題解決、安心して暮らせる地域社会づくり | 上記の活動全て | 地域社会への貢献 |

地域包括ケアシステムとの連携

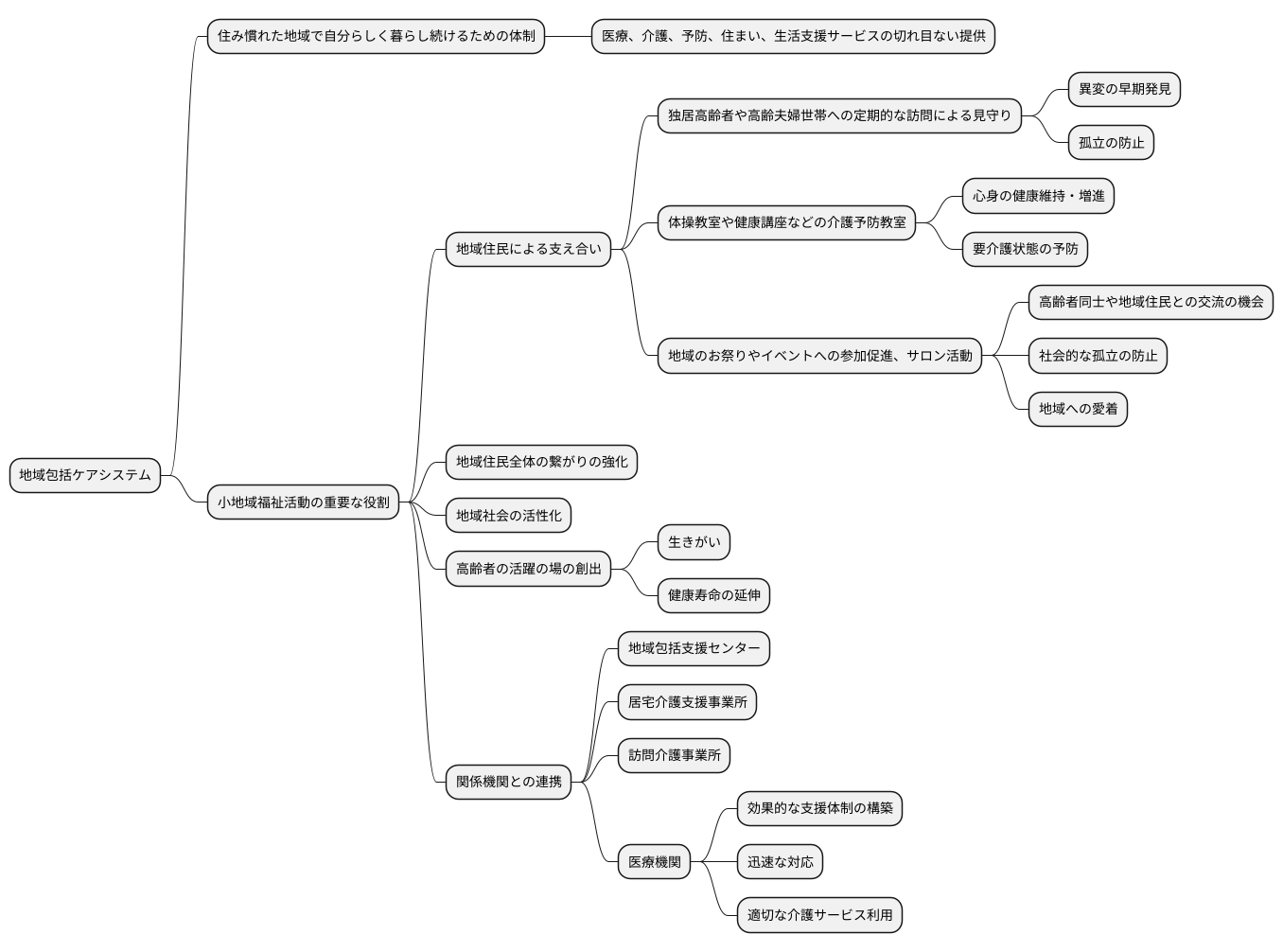

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けられるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援といった様々なサービスを、切れ目なく提供していく体制のことです。このシステムの中で、小地域福祉活動は重要な役割を担っています。地域住民による支え合い活動は、まさに地域包括ケアシステムの根幹を支えるものと言えるでしょう。

小地域福祉活動は、地域住民が主体となって行う様々な活動を通して、高齢者の生活を支えています。例えば、独居高齢者や高齢夫婦世帯への定期的な訪問による見守り活動は、異変の早期発見や孤立の防止に繋がります。また、体操教室や健康講座などの介護予防教室は、高齢者の心身の健康維持・増進を促し、要介護状態になることを予防する効果が期待できます。さらに、地域のお祭りやイベントへの参加促進、サロン活動などを通して、高齢者同士や地域住民との交流の機会を設けることで、社会的な孤立を防ぎ、地域への愛着を育むことができます。

これらの活動は、単に高齢者を支援するだけでなく、地域住民全体の繋がりを強め、地域社会の活性化にも貢献しています。高齢者が地域社会の一員として活躍できる場を作ることで、生きがいを感じ、健康寿命を延ばすことにも繋がります。

さらに、小地域福祉活動は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、医療機関といった関係機関との連携を図ることで、より効果的な支援体制を構築しています。例えば、見守り活動で異変に気付いた場合は、すぐに地域包括支援センターに連絡することで、迅速な対応が可能になります。また、介護が必要になった場合は、ケアマネジャーに繋げることで、適切な介護サービスの利用につなげることができます。このように、様々な機関と連携することで、地域全体で高齢者を支える体制を築き、地域包括ケアシステムの実現を目指しています。

これからの展望

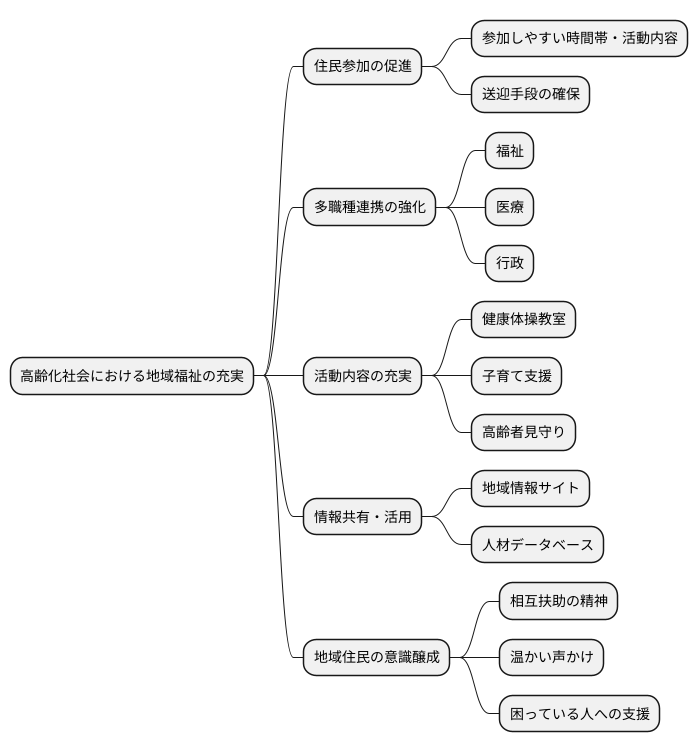

これからの日本は、ますます高齢化が進むと予想されます。それに伴い、地域に根ざした福祉活動の大切さは、これまで以上に高まっていくでしょう。高齢の方々はもちろんのこと、体に不自由がある方、子育て中の家庭、そして人と会うのが苦手な方など、様々な困難を抱える人々への温かい支援が必要不可欠です。

そのためには、地域に住む人々がもっと福祉活動に参加しやすいように工夫しなければなりません。例えば、参加しやすい時間帯や活動内容にする、活動場所への送迎手段を確保するといった配慮が大切です。また、福祉の専門家だけでなく、医療関係者や行政担当者など、様々な立場の専門家が協力して取り組む体制をより一層強化していく必要があります。そして、活動内容を充実させることも重要です。例えば、健康体操教室や、子育ての悩みを共有する会、一人暮らしの高齢の方の見守り活動など、地域の実情に合わせた様々な活動を展開することで、より多くの人々の暮らしを支えることができます。

さらに、情報通信技術を役立てて必要な情報を共有したり、地域の施設や人材といった地域資源を有効に活用したりするなど、新しい工夫も積極的に取り入れていく必要があります。例えば、地域の情報サイトを立ち上げてイベント情報を発信したり、地域の人材データベースを作ってボランティアを募ったりするなど、様々な方法が考えられます。

そして何よりも大切なのは、地域に住む一人ひとりが、地域社会の一員であるという自覚を持ち、お互いに支え合う気持ちを育むことです。高齢の方には温かい声かけをしたり、困っている人には手を差し伸べたり、そんな小さな優しさを積み重ねていくことで、誰もが安心して暮らせる温かい地域社会を作っていきましょう。