小規模多機能型居宅介護とは

介護を学びたい

先生、「小規模多機能型居宅介護」って、普通の在宅介護と何が違うんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。普通の在宅介護だと、訪問介護、通所介護、短期入所介護をそれぞれ別の事業所と契約する必要がある場合が多いです。しかし、「小規模多機能型居宅介護」では、これらのサービスを一つの事業所がまとめて提供してくれるんですよ。

介護を学びたい

へえ、まとめて提供してくれるんですね。それだと何か良いことがあるんですか?

介護の研究家

そうなんです。同じ事業所の職員が対応してくれるので、利用者のことをよく理解した上で、きめ細やかなサービスを受けられるという利点があります。また、利用者も職員に慣れ親しむことができるので、安心感につながります。

小規模多機能型居宅介護とは。

『小規模多機能型居宅介護』とは、自宅で暮らす介護が必要な方を対象にしたサービスの一つです。利用される方の必要に応じて、自宅への訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所介護(ショートステイ)などを組み合わせて提供します。訪問、通所、入所のどれを利用する場合でも、同じ職員が対応するのが特徴です。そのため、職員は利用される方の希望や性格をよく理解した上で対応でき、一人ひとりにきめ細やかなサービスを提供できます。小規模多機能型居宅介護を提供する施設は、一つの事業所あたりの定員が25人以下と決まっており、通所介護の場合は1日あたり15人程度、短期入所介護の場合は1日あたり9人程度です。

概要

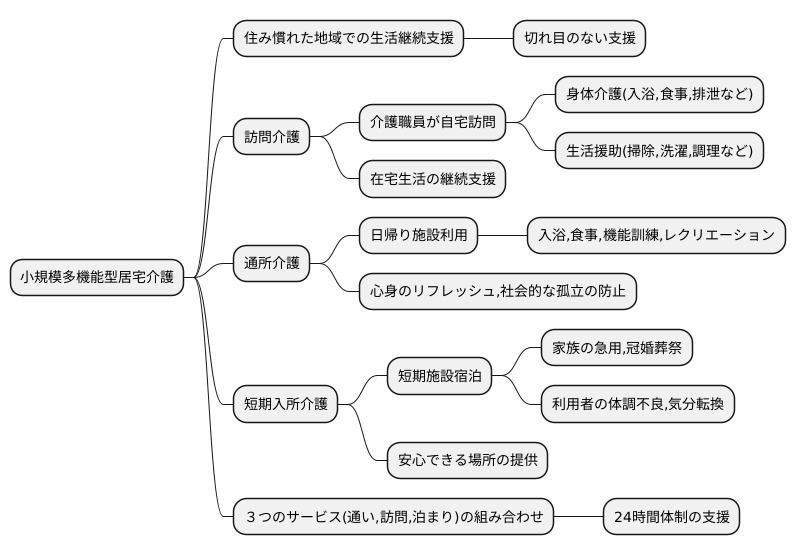

小規模多機能型居宅介護とは、住み慣れた地域で暮らし続けたいと願う高齢者の方々を支えるための地域密着型の介護サービスです。このサービスは、利用者一人ひとりの状態や希望に合わせて、訪問介護、通所介護、短期入所介護といった複数のサービスを柔軟に組み合わせ、切れ目ない支援を提供することを目指しています。

まず、訪問介護について説明します。これは、介護職員が利用者の自宅を訪問し、入浴や食事、排泄などの身体介護や、掃除や洗濯、調理などの生活援助を行うサービスです。利用者の状態に合わせて必要な時に必要な支援を提供することで、在宅生活の継続を支えます。

次に、通所介護について説明します。これは、日帰りで施設に通い、入浴や食事、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受けるものです。他の利用者や職員との交流を通して、心身のリフレッシュや社会的な孤立の防止にも繋がります。

最後に、短期入所介護について説明します。これは、短期間、施設に宿泊して介護サービスを受けるものです。利用者のご家族の急な用事や冠婚葬祭、また利用者本人の体調不良や気分転換など、様々な状況に応じて利用できます。一時的に自宅での生活が困難になった場合でも、安心して過ごせる場所を提供します。

このように、小規模多機能型居宅介護は、「通い」「訪問」「泊まり」の3つのサービスを組み合わせて提供することで、24時間体制で利用者を支える体制を整えています。利用者の状況や希望に合わせた柔軟な対応が可能なため、住み慣れた地域での生活を継続したいと考える高齢者にとって、心強い味方となるでしょう。

顔なじみの職員による安心のケア

小規模多機能型居宅介護の大きな利点は、顔なじみの職員が対応してくれる安心感です。訪問介護で自宅に来る職員、通所介護で日中お世話をしてくれる職員、そして宿泊が必要な際に対応する職員が、基本的に同じ顔ぶれのメンバーで構成されています。このため、利用者一人ひとりの性格や生活習慣、好き嫌いといった細かな点まで、職員が深く理解することができます。まるで家族のように、利用者のことをよく知っている職員だからこそ、ちょっとした変化も見逃しません。例えば、いつもと違う表情や食欲の変化、会話の内容など、些細な変化にも気づき、適切な対応をすることができます。体調の異変にいち早く気づき、必要な場合は医療機関との連携もスムーズに行います。このようなきめ細やかな対応は、利用者にとって大きな安心感に繋がり、心身ともに穏やかに過ごせる支えとなります。

また、顔なじみの職員がいることは、家族にとっても大きなメリットです。常に同じ職員が対応してくれるため、連絡や相談がスムーズになり、介護の負担を軽減することに繋がります。些細な心配事でも気軽に相談でき、日々の様子を詳しく伝えることができます。また、職員も家族の思いや考えを理解しているので、利用者にとってより良いケアを提供することができます。家族と職員が信頼関係を築き、協力して利用者を支える体制が整っていることは、小規模多機能型居宅介護の大きな魅力と言えるでしょう。このように、利用者本人だけでなく、家族にとっても安心で頼りになる存在となることで、小規模多機能型居宅介護は、在宅介護を支える重要な役割を担っています。

| 対象者 | メリット | 理由 |

|---|---|---|

| 利用者 | 安心感、心身ともに穏やかに過ごせる |

|

| 家族 | 介護の負担軽減、安心感 |

|

少人数制によるきめ細やかなサービス

小規模多機能型居宅介護は、利用できる人数が法律で決められています。一つの事業所は25人を上限とし、通いで利用する場合は一日に15人ほど、短期間泊まりで利用する場合は一日に9人ほどとなっています。このように、少人数で運営されているため、大人数の施設では難しい、一人ひとりに合わせた細やかなサービスを提供することが可能です。

大規模な施設では、どうしても全体を見渡す必要があり、細かい部分まで気を配ることが難しくなります。しかし、小規模多機能型居宅介護では、利用者一人ひとりの状態や気持ちの変化に気づきやすく、それぞれの状況に合わせた柔軟な対応ができます。例えば、食事の好みや量、入浴の介助方法、趣味や日課など、些細な点にも配慮することで、利用者は安心して過ごせるようになります。

また、少人数制であることで、利用者同士や職員との間に温かい人間関係が築きやすいという利点もあります。大人数の施設では、どうしても流れ作業的な対応になりがちですが、小規模多機能型居宅介護では、一人ひとりとじっくり向き合う時間を持つことができます。会話を通して信頼関係を深め、まるで家族のような温かさの中で過ごせることは、利用者の心の支えとなるでしょう。

このように、家庭的な雰囲気の中で、個々の希望に合わせたサービスを受けられることは、小規模多機能型居宅介護の大きな魅力です。利用者は、落ち着いた環境の中で、安心して日常生活を送ることができます。そして、他の利用者や職員との繋がりの中で、日々の暮らしに喜びや生きがいを見出すことができるでしょう。

| 小規模多機能型居宅介護のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 細やかなサービス提供 | 利用人数が25人(通い15人/日、泊まり9人/日)と少人数のため、一人ひとりに合わせたサービス提供が可能。食事、入浴、趣味など些細な点にも配慮。 |

| 柔軟な対応 | 利用者の状態や気持ちの変化に気づきやすく、状況に合わせた柔軟な対応が可能。 |

| 温かい人間関係 | 少人数制のため、利用者同士や職員との間に温かい人間関係が築きやすい。じっくりと向き合う時間があり、信頼関係を深めることができる。 |

| 個々の希望に合わせたサービス | 家庭的な雰囲気の中で、個々の希望に合わせたサービスを受けられる。 |

| 喜びや生きがい | 他の利用者や職員との繋がりの中で、日々の暮らしに喜びや生きがいを見出すことができる。 |

柔軟なサービス提供体制

小規模多機能型居宅介護は、利用する方の状態に合わせて必要なサービスを必要な時に受けられることが大きな特徴です。これは、まるで一人ひとりに合わせたオーダーメイドの服のように、その時々に最適な支援の形を提供できるということです。

例えば、体調が良く、活動的に過ごしたい時は、他の利用者の方々と交流しながらレクリエーションや機能訓練などに参加できる通所介護を利用できます。仲間との会話や楽しい時間は、心身のリフレッシュにも繋がります。

一方で、体調がすぐれない時や、自宅でゆっくり過ごしたい時は、訪問介護のスタッフが自宅に伺い、必要な支援を行います。食事や入浴、排泄の介助はもちろん、掃除や洗濯といった家事の支援も受けられますので、安心して自宅で過ごすことができます。

また、家族の用事や冠婚葬祭、あるいは介護疲れなどで一時的に介護が難しくなった場合には、短期間の宿泊を伴う短期入所介護を利用することもできます。これにより、家族は安心して用事を済ませたり、休息を取ったりすることができ、介護負担の軽減に繋がります。

このように、小規模多機能型居宅介護では、通所、訪問、宿泊という3つのサービスを組み合わせて利用できるため、状況の変化に応じて柔軟に対応できます。利用者の状態や希望に合わせてサービス内容を調整することで、利用者本人の生活の質の向上はもちろん、家族の介護負担軽減にも大きく貢献します。さらに、24時間対応の事業所であれば、夜間や緊急時にも対応してもらえるので、いざという時も安心です。いつでも相談できる窓口があることは、利用者と家族にとって大きな支えとなるでしょう。

| サービス | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 通所介護 | 他の利用者と交流しながらレクリエーションや機能訓練などに参加 | 心身のリフレッシュ、社会参加の促進 |

| 訪問介護 | 食事、入浴、排泄の介助、掃除や洗濯といった家事の支援 | 自宅での安心した生活の維持、家族の負担軽減 |

| 短期入所介護 | 短期間の宿泊を伴う介護サービス | 家族の用事や介護疲れ時の休息、緊急時の対応 |

その他の特徴

- 24時間対応可能

- 利用者の状態や希望に合わせた柔軟なサービス提供

- 利用者の生活の質の向上と家族の介護負担軽減に貢献

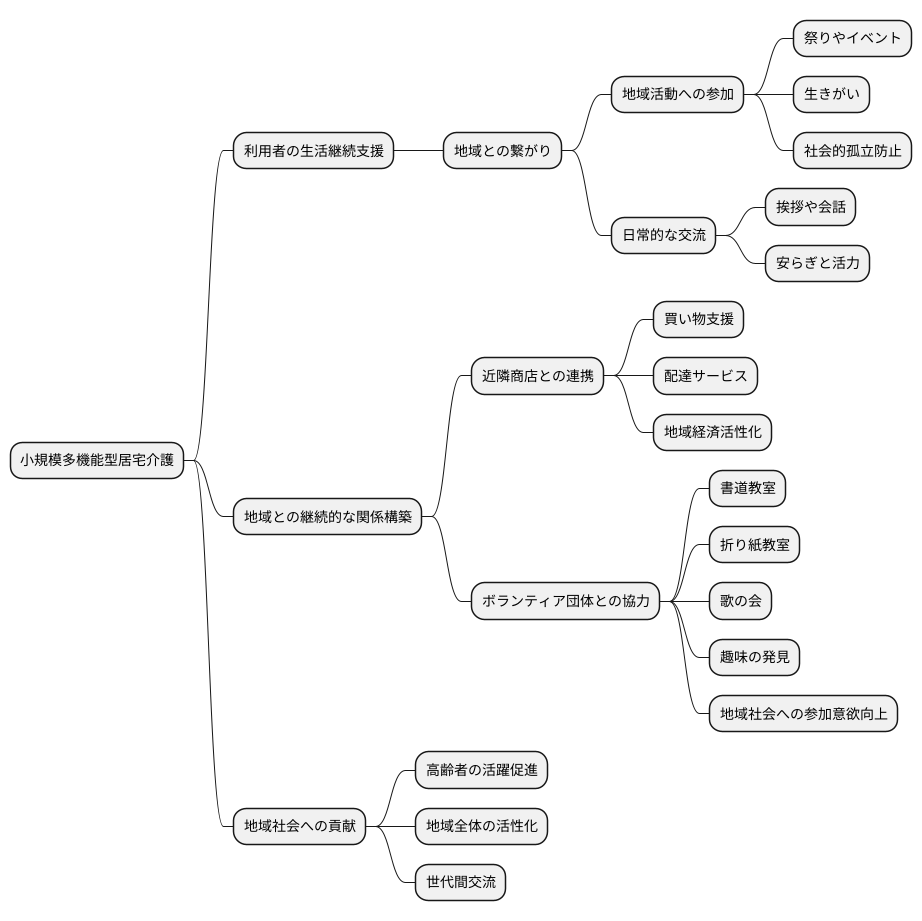

地域との繋がり

小規模多機能型居宅介護は、利用者の住み慣れた地域での生活継続を支えるため、地域との繋がりを何よりも大切にしています。まるで地域に根を下ろした大樹のように、様々な地域活動を通して、利用者と地域住民との温かい交流を育んでいます。

例えば、地域の祭りやイベントへの参加を促すことで、利用者は地域社会の一員としての役割を担い、生きがいを感じることができます。また、地域住民との交流を通して、新たな人間関係を築き、社会的な孤立を防ぐ効果も期待できます。顔なじみの住民との挨拶や、何気ない会話は、利用者の心に安らぎと活力を与え、日々の暮らしに彩りを添えてくれます。

小規模多機能型居宅介護では、地域住民との継続的な関係構築にも力を入れています。例えば、近隣の商店との連携を深め、買い物支援や配達サービスなどを利用しやすくすることで、利用者の生活を支えるだけでなく、地域経済の活性化にも貢献しています。また、地域のボランティア団体との協力体制を築き、様々な活動を通して利用者と地域住民の交流を促進しています。書道教室や折り紙教室、歌の会など、地域住民の得意分野を生かした交流活動は、利用者の新たな趣味の発見や、地域社会への参加意欲を高めるきっかけとなります。

このような地域との繋がりは、利用者の生活の質の向上に大きく貢献するだけでなく、地域社会全体の活性化にも繋がります。高齢者が地域社会で活躍する場が増えることで、地域全体の活気が高まり、世代を超えた交流が生まれます。小規模多機能型居宅介護は、利用者一人ひとりの生活を支えるだけでなく、地域社会全体をより豊かに、より活気あふれるものにする力強い原動力となるのです。