介護予防:いつまでも元気で暮らすために

介護を学びたい

先生、『介護予防日常生活支援総合事業』って、何だか難しくてよく分かりません。簡単に教えてもらえませんか?

介護の研究家

そうだね、少し難しいね。簡単に言うと、歳をとって、少し生活が難しくなったお年寄りが、もっと大変にならないように、地域みんなで支える仕組みだよ。例えば、お買い物に行きにくい人には、お使いを手伝ったり、体操教室で体を動かせるようにしたりするんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、それって介護と同じではないんですか?

介護の研究家

いい質問だね!介護は、もう一人で生活するのが難しい人を支えること。一方、『介護予防日常生活支援総合事業』はまだ一人で何とか生活できる人を、もっと元気に、そしてなるべく介護が必要にならないように支援する取り組みなんだ。だから、『介護予防』って言葉が入っているんだよ。

介護予防日常生活支援総合事業とは。

『介護を予防するための日常生活を支援する事業』(略して介護予防支援事業)について説明します。この事業は、介護が必要となる一歩手前の状態にある、またはその状態になりつつあるお年寄りの方を対象としています。介護が必要な状態にならないように、地域にある様々な資源や人の力を活用し、住み慣れた地域でいつまでも健康に、そして長く暮らせるように、市区町村が実施する事業です。

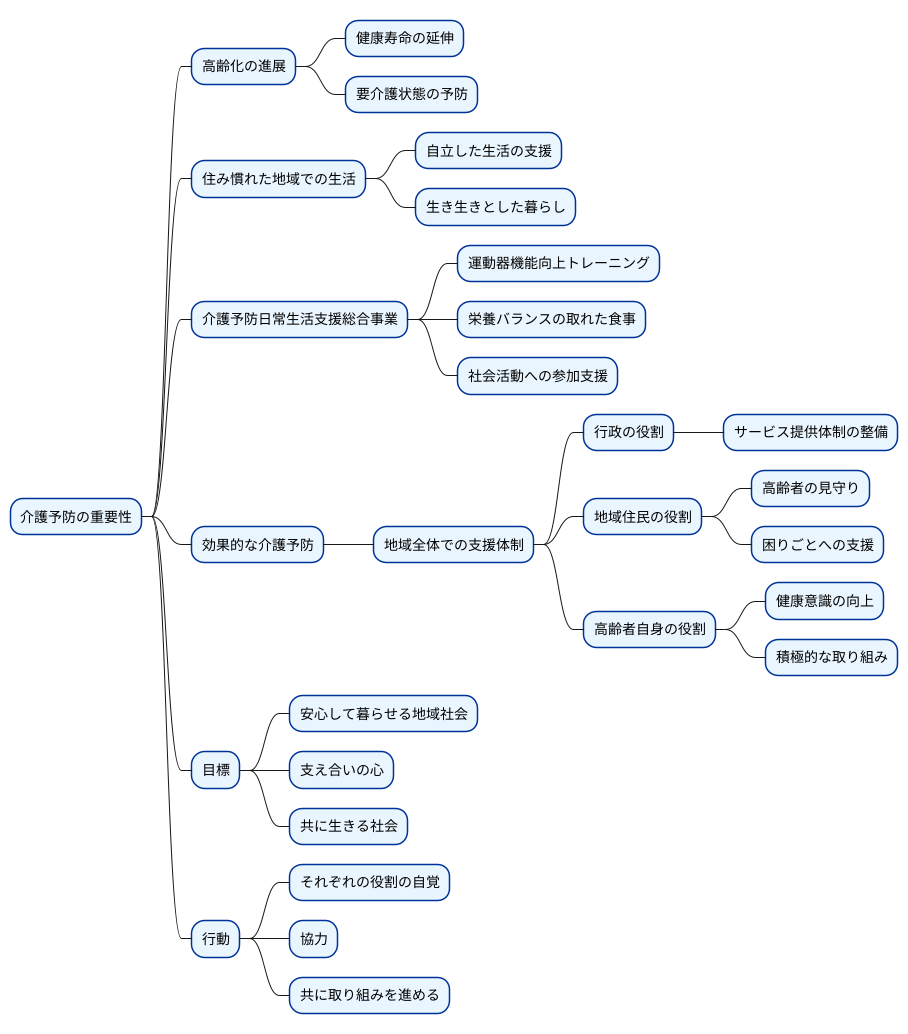

地域で支える健康寿命

高齢化が進む現代社会において、健康な状態で日常生活を送れる期間、つまり健康寿命を延ばすことは、私たちが直面する重要な課題です。誰もが住み慣れた地域で、歳を重ねても健康で自分らしい暮らしを続けられるように、地域全体で支え合う仕組みづくりが欠かせません。

その中心的な役割を担うのが、介護予防日常生活支援総合事業です。この事業は、介護が必要となる状態を予防し、健康寿命を延ばすことを目的としています。支援が必要となる手前の状態の方、あるいは既に軽い支援が必要な状態の方を対象に、それぞれの状況に合わせた適切なサービスを提供することで、要介護状態への移行を防ぎ、自立した生活を長く続けられるよう支援します。

具体的には、運動器の機能向上を目指す体操教室や、栄養バランスの取れた食事の作り方を学ぶ料理教室、そして人との交流を通して心身の健康を維持するためのサロン活動など、様々な活動が地域で行われています。これらの活動は、住民主体の運営を推進しており、地域住民が講師やボランティアとして参加することで、高齢者と地域住民のつながりを深める効果も期待できます。また、介護が必要な状態になることを防ぐだけでなく、既に介護が必要な方の状態悪化を防ぎ、できる限り自立した生活を送れるよう支援することも重要な役割です。

この事業が成功するためには、地域住民一人ひとりがこの事業の意義を理解し、積極的に参加していくことが大切です。高齢者を支えることは、単に高齢者だけの問題ではなく、地域社会全体の未来を築くことにつながります。事業への参加を通じて、地域全体で高齢者の生活の質を高め、活気あふれる地域社会を実現しましょう。

| 目的 | 健康寿命の延伸、要介護状態の予防、自立した生活の支援 |

|---|---|

| 対象者 | 支援が必要となる手前の状態の方、軽い支援が必要な状態の方 |

| 具体的な活動 | 体操教室、料理教室、サロン活動など |

| 活動の特徴 | 住民主体の運営、地域住民の参加による高齢者との繋がり強化 |

| 効果 | 要介護状態の予防、要介護者の状態悪化防止、自立支援、地域活性化 |

| 成功の鍵 | 地域住民の理解と積極的な参加 |

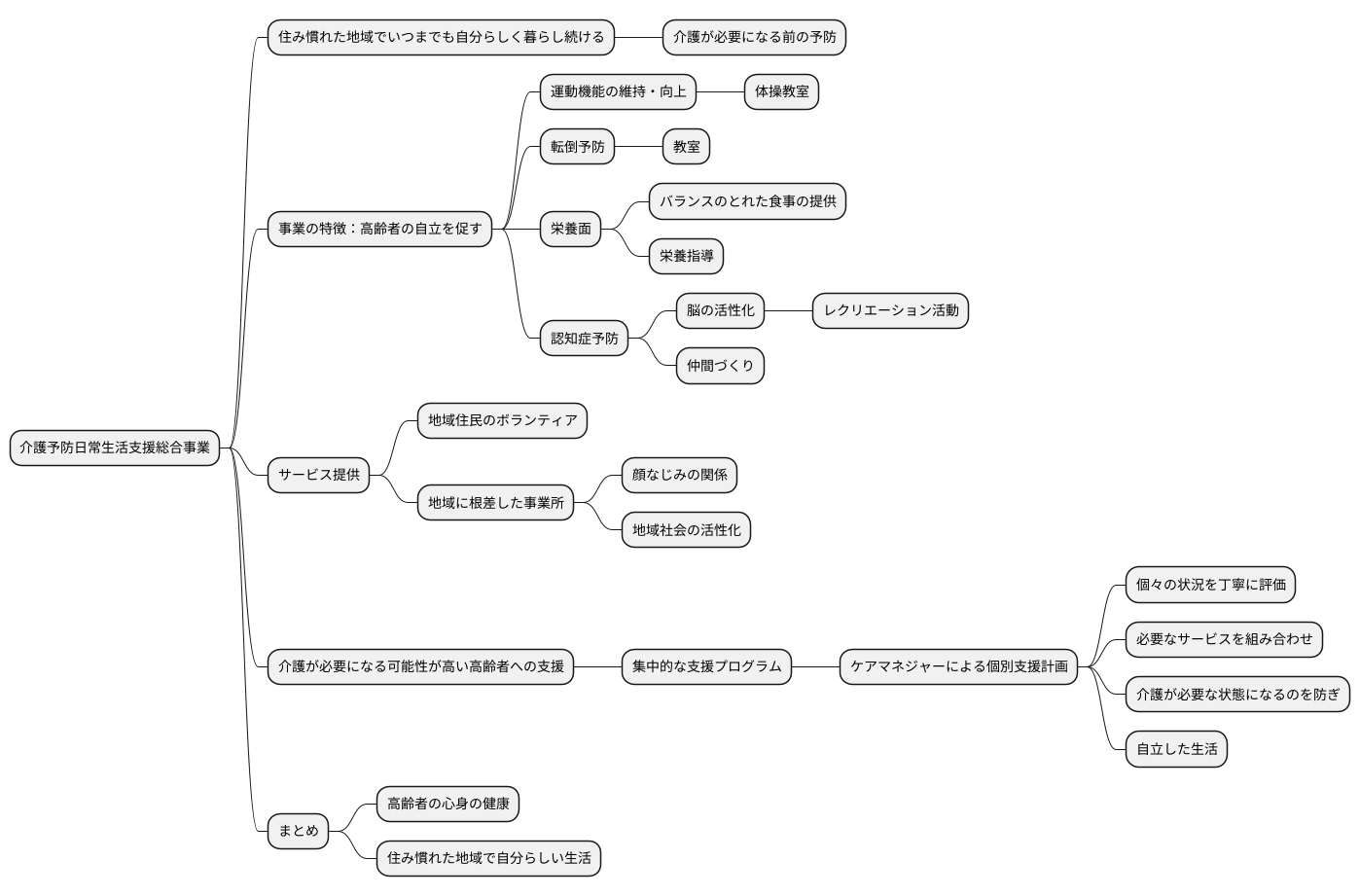

多様な支援で自立を促す

高齢化が進む中で、住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らし続けるためには、介護が必要になる前の予防が重要です。それを実現するために、多様な支援を組み合わせ、一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかなサービスを提供する「介護予防日常生活支援総合事業」があります。

この事業の特徴は、様々なプログラムを通して高齢者の自立を促す点です。例えば、運動機能の維持・向上を目指すための体操教室や、転倒予防のための教室などが開催されています。これらの教室では、専門の指導員が個々の状態に合わせて丁寧に指導を行います。また、栄養面からの支援として、バランスのとれた食事の提供や、栄養指導なども行われています。さらに、認知症の予防を目的とした、脳の活性化を促すレクリエーション活動や、仲間づくりの機会の提供なども積極的に行われています。

これらのサービス提供にあたっては、地域住民のボランティアや、地域に根差した事業所との連携が欠かせません。地域全体で高齢者を支える体制を築くことで、顔なじみの関係の中で安心してサービスを利用できるだけでなく、地域社会の活性化にも繋がります。

また、介護が必要になる可能性が高いと判断された高齢者に対しては、より集中的な支援プログラムが提供されます。ケアマネジャーと呼ばれる専門家が、個々の状況を丁寧に評価し、必要なサービスを組み合わせた個別の支援計画を作成します。これにより、介護が必要な状態になるのを防ぎ、自立した生活をより長く続けられるように支援しています。

このように、「介護予防日常生活支援総合事業」は、多様なサービスを柔軟に組み合わせ、高齢者の心身の健康を保ち、住み慣れた地域で自分らしい生活を送り続けられるよう、包括的な支援を提供しています。

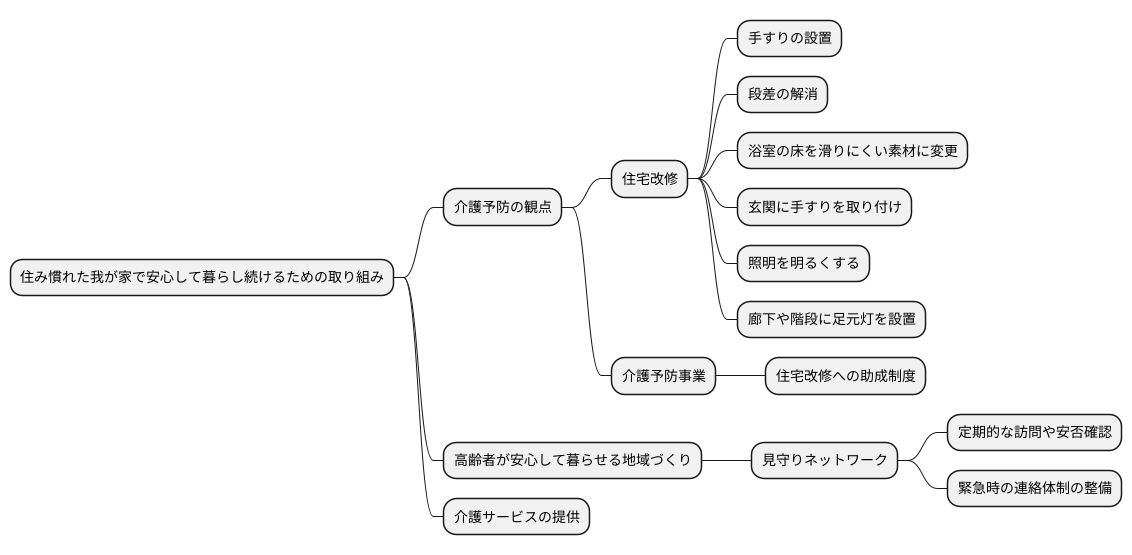

住まいの環境整備も重要

高齢期を迎えても、住み慣れた我が家で安心して暮らし続けたい。誰もが抱く、この自然な願いを実現するためには、介護予防の観点から住まいの環境整備が欠かせません。

加齢に伴い、体力や動作能力が低下すると、これまで何気なく暮らしていた我が家でも、危険な場所や不便な箇所が出てくることがあります。例えば、浴室の段差でつまづいたり、階段の上り下りで転倒したりする危険性が高まります。こうした家庭内での事故を未然に防ぐためには、手すりの設置や段差の解消といった住宅改修が有効です。

介護予防事業の一環として、こうした住宅改修への助成制度が設けられている場合もありますので、お住まいの自治体に相談してみるのも良いでしょう。浴室の床を滑りにくい素材に変えたり、玄関に手すりを取り付けたり、小さな工夫で住まいの安全性を高めることができます。また、照明を明るくする、廊下や階段に足元灯を設置するなども効果的です。

さらに、高齢者が安心して暮らせる地域づくりも重要です。民生委員や近隣住民など、地域の人々が協力して高齢者の様子を見守り、困りごとがあればすぐに対応できるような見守りネットワークの構築が進められています。定期的な訪問や安否確認、緊急時の連絡体制の整備など、地域全体で見守る仕組みづくりが大切です。

介護サービスの提供だけでなく、住まいの安全確保、そして地域の見守り。この三つの柱が、高齢者が住み慣れた地域で安心して、そして生き生きと暮らし続けるための重要な支えとなります。高齢者の生活の質を高めるためには、多角的な視点からの取り組みが欠かせません。

市区町村による運営と費用

介護予防日常生活支援総合事業は、それぞれの市区町村が中心となって運営しています。これは、地域の実情を一番よく理解している市区町村が主体となることで、それぞれの地域に暮らす高齢者の状況や必要としている支援に合わせた、よりきめ細やかなサービス提供を実現するためです。例えば、ある地域では買い物や家事の支援を必要とする高齢者が多い一方、別の地域では健康づくりのための運動教室への参加意欲が高いなど、地域によってニーズは様々です。市区町村が運営することで、このような地域ごとの違いに柔軟に対応したサービス提供体制を構築することが可能になります。

この事業の費用は、介護保険とは別の公費で賄われています。介護保険制度とは異なる財源を使うことで、利用者の経済的な負担を軽くし、より多くの方が気軽に必要なサービスを受けられるように配慮されています。ただし、サービス内容によっては、利用者負担が生じる場合もあります。例えば、利用者の状況やサービスの種類によっては、一回の利用につき数百円の負担が発生するケースもあります。そのため、サービス利用前に市区町村の窓口で費用の詳細を確認しておくことが大切です。

サービスの利用には、市区町村が交付する要支援認定が必要です。要支援の認定を受けるには、申請の手続きが必要です。申請書に必要事項を記入し、市区町村の窓口に提出します。その後、市区町村の担当職員による訪問調査や面談などを通して、心身の状態や日常生活における支援の必要性などが審査されます。認定の結果、要支援1または要支援2と認定された場合に、介護予防日常生活支援総合事業のサービスを利用することができます。申請方法や必要な書類、認定の基準など、具体的な手続きや内容については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営主体 | 各市区町村 |

| 目的 | 地域の実情に合わせたきめ細やかなサービス提供 |

| 財源 | 介護保険とは別の公費 |

| 利用者負担 | サービス内容によってはあり |

| 利用要件 | 市区町村が交付する要支援認定 |

| 問い合わせ先 | お住まいの市区町村の担当窓口 |

相談窓口の活用を

高齢化が進む中で、介護に関する様々な制度やサービスがありますが、それらを充分に理解し、活用するのは容易ではありません。もし「介護予防日常生活支援総合事業」についてもっとよく知りたい、あるいは利用を考えているのであれば、お住まいの市区町村にある相談窓口に相談することをお勧めします。

各市区町村には、高齢者の福祉について詳しい相談員がいます。相談員は、それぞれの状況に合わせて、適切な助言や情報を提供してくれます。例えば、介護予防日常生活支援総合事業のサービス内容や利用手続き、費用についてなど、疑問に思っていることや不安に感じていることを相談することができます。また、利用者の心身の状況や生活環境、家族の状況などを考慮した上で、その人に合ったサービスの種類や利用方法などを提案してくれます。

市区町村の相談窓口だけでなく、地域包括支援センターも高齢者の生活全般に関する相談窓口として頼りになります。地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員といった専門職がチームを組んで、高齢者の暮らしを支える様々な支援を行っています。介護予防に関する情報提供はもちろん、介護が必要になった場合のケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整、その他、健康や生活に関する様々な相談に対応しています。

これらの相談窓口では、プライバシーに配慮した上で相談を受け付けており、秘密は守られます。相談は無料で行えるので、費用を心配する必要もありません。一人で悩まず、まずは気軽に相談してみましょう。相談することで、必要な情報を早く得ることができ、安心してサービスを利用できるようになります。相談は、介護予防への第一歩と言えるでしょう。

介護が必要となる前に、適切な予防を行うことは、健康寿命を延ばし、より豊かで充実した生活を送るために大切です。相談窓口を積極的に活用し、必要な支援やサービスを受けることで、自分らしい生活を長く続けることができるはずです。

| 相談窓口 | 相談内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 市区町村相談窓口 | 介護予防日常生活支援総合事業のサービス内容、利用手続き、費用、その他疑問や不安など |

|

| 地域包括支援センター | 介護予防に関する情報提供、介護が必要な場合のケアプラン作成、サービス事業者との連絡調整、健康や生活に関する相談など |

|

|

||

誰もが安心して暮らせる地域社会を目指して

高齢化が進むにつれ、いかに健康な状態を長く保ち、要介護となるのを防ぐかが、ますます重要になっています。歳を重ねても、住み慣れた地域で自分らしく、生き生きと暮らせるように、介護予防の取り組みは欠かせません。そのための重要な役割を担うのが、介護予防日常生活支援総合事業です。

この事業は、要介護状態になるのを防ぎ、健康寿命を延ばすことを目的としています。具体的には、高齢者の心身の状態に合わせた運動器の機能向上トレーニングや、栄養のバランスを考えた食事の提供、また、閉じこもりを防ぐための社会活動への参加支援など、様々な活動を通して、高齢者の自立した生活を支えます。

介護予防の効果を高めるためには、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりが大切です。行政は、地域の実情に合わせた介護予防サービスを提供するための体制整備を進めなければなりません。また、地域住民一人ひとりが、高齢者の暮らしを温かく見守り、困っている時には手を差し伸べるような、地域ぐるみで見守る雰囲気が必要です。そして、高齢者自身も、健康への意識を高め、積極的に介護予防に取り組むことが大切です。

誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するためには、行政、地域住民、そして高齢者自身、それぞれの役割を自覚し、協力し合うことが不可欠です。支え合いの心、共に生きる社会の実現を目指して、介護予防の大切さを改めて認識し、共に力を合わせて取り組みを進めていきましょう。