介護保険の不服申し立て:その手続きと注意点

介護を学びたい

先生、「不服申し立て」ってよく聞くんですけど、介護保険でどういう時にできるのかよくわからないんです。

介護の研究家

そうだね。「不服申し立て」は、介護の認定結果に納得いかない場合に、もう一度見直してほしいと申し立てる手続きのことだよ。例えば、要介護度が思ったより低く認定されてサービスが十分に受けられない、といった場合に利用できるんだ。

介護を学びたい

なるほど。例えば、要介護1と認定されたけれど、本当は要介護2だと思う場合に申し立てできるんですね。どこに申し立てれば良いのですか?

介護の研究家

その通り。都道府県にある「介護保険審査会」というところに申し立てるんだよ。そして、申請期間は結果の通知を受けた翌日から3か月以内なので、期限に注意が必要だよ。

不服申し立てとは。

『不服申し立て』とは、決められたことや、行われた処置などに納得がいかない場合、それを取り消してもらったり、もう一度見直してもらったりすることを求めることです。介護保険の場合では、要介護認定の結果に納得できない場合に行うことができます。都道府県にある『介護保険審査会』というところに、不服申し立て(審査請求)をします。不服申し立ての手続きは、要介護認定の結果が通知された日の次の日から3か月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、受け付けてもらえなくなるので、注意が必要です。

不服申し立てとは

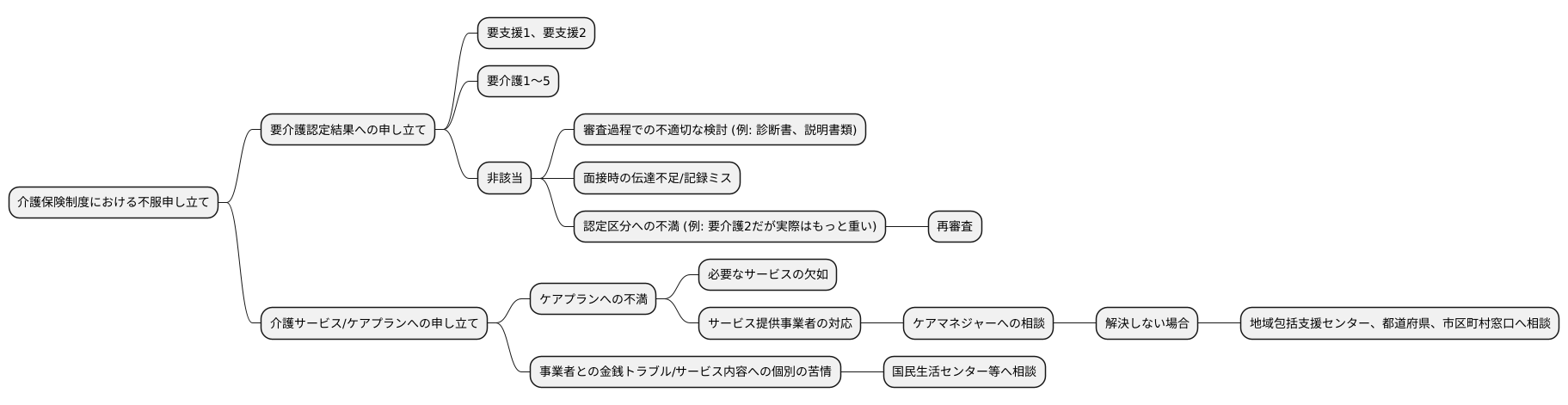

介護保険制度を利用する中で、認定結果やサービス内容などに疑問を抱くことは誰にでもあります。そのような時に、泣き寝入りせずに声を上げるための仕組みが「不服申し立て」です。これは、介護保険制度における決定に納得できない場合に、正式に再検討を求めることができる手続きです。

例えば、要介護認定の結果、判定された要介護度が自分の実際の状態よりも軽いと感じた場合や、ケアプラン(介護サービス利用計画)の内容が自分の希望に沿っていないと感じた場合などに、この不服申し立て制度を利用できます。また、介護サービス事業者とのトラブルや、市区町村の対応に問題があると感じた場合にも、申し立てることができます。

不服申し立ては、単なる不満の表明とは異なり、法律に基づいた正式な手続きです。そのため、決められた手順に従って行う必要があります。まずは、決定を行った市区町村の窓口に相談してみましょう。相談することで、疑問点が解消されたり、解決策が見つかる場合もあります。それでも納得できない場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会に申し立てを行うことができます。審査会は、中立的な立場で審査を行い、決定を見直すかどうかを判断します。

不服申し立ては、自分の権利を守るための大切な手段です。制度の運用に疑問を感じた場合は、ためらわずに利用しましょう。適切な手続きを踏むことで、より自分に合った介護サービスの利用につながり、自分らしく安心して暮らせる生活の実現に近づくことができます。一人ひとりが積極的にこの制度を活用することで、介護保険制度全体の質の向上にも貢献できるでしょう。

| 不服申し立ての対象 | 具体的な例 |

|---|---|

| 要介護認定の結果 | 判定された要介護度が自分の状態よりも軽い |

| ケアプランの内容 | ケアプランが自分の希望に沿っていない |

| 介護サービス事業者とのトラブル | 事業者とのトラブル |

| 市区町村の対応 | 市区町村の対応に問題がある |

| 不服申し立ての手順 | 詳細 |

|---|---|

| 相談 | 決定を行った市区町村の窓口に相談 |

| 申し立て | 都道府県に設置されている介護保険審査会に申し立て |

申し立ての対象

介護保険制度において、不服を申し立てることができるのは、主に要介護認定の結果です。これは、介護が必要な状態か、どの程度の介護が必要なのかを審査した結果のことです。具体的には、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの区分、そして介護保険のサービスを利用できない「非該当」の判定について、不服がある場合に申し立てができます。

例えば、申請した際に提出した医師の診断書や、介護の状況を説明する書類などが、審査の過程で適切に検討されなかったと感じる場合が考えられます。あるいは、認定調査員との面接の際に、ご自身の状況や希望が正確に伝えられなかった、あるいは記録されなかったと感じる場合も、申し立ての理由となります。要介護状態と判定されたものの、その区分に納得がいかない場合も同様です。たとえば、要介護2と認定されたが、実際にはもっと重い介護が必要だと感じている場合などは、申し立てを行うことで、再審査を受けることができます。

また、介護サービスの内容や、ケアプランと呼ばれる利用計画に問題がある場合も、相談や申し立てをすることができます。たとえば、ケアプランに必要なサービスが含まれていないと感じたり、サービス提供事業者の対応に問題があると感じた場合は、まずは担当のケアマネジャーに相談してみましょう。ケアマネジャーとの話し合いで解決しない場合は、地域包括支援センターや都道府県、市区町村の窓口に相談することができます。ただし、事業者との金銭トラブルや、サービス内容に関する個別の苦情については、国民生活センターなどの相談窓口に連絡する必要があります。不服申し立てとは異なる手続きとなるため、注意が必要です。

このように、介護保険制度には様々な相談窓口が設けられています。ご自身の状況に応じて適切な窓口に相談することで、より良い介護サービスの利用につなげることが大切です。

申し立ての手続き

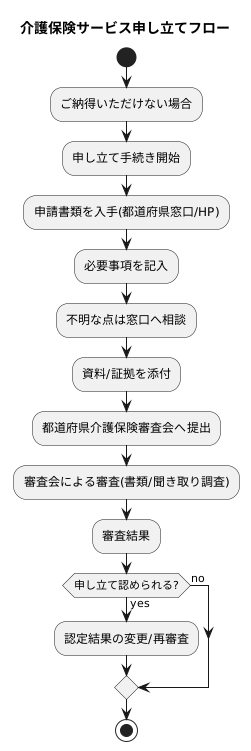

介護保険のサービス内容やその認定結果にご納得いただけない場合は、不服を申し立てることができます。この手続きは「申し立て」と呼ばれ、都道府県に設置されている介護保険審査会に対して行います。審査会は、中立な立場で審査を行う機関です。

申し立てを行うには、まず所定の申請書類に必要事項を記入します。この申請書類は、お住まいの都道府県の窓口やホームページで入手できます。必要事項の記入方法や添付書類など、ご不明な点があれば、窓口で相談しながら進めることができますので、お気軽にお問い合わせください。

申請書類には、申し立ての内容を具体的に記入する必要があります。なぜ不服なのか、どのような認定結果を望むのかなどを、分かりやすく説明することが大切です。また、申し立ての内容を裏付ける資料や証拠があれば、申請書類に添付してください。例えば、医師の診断書や介護サービスの利用状況などが考えられます。

申請書類を提出した後、審査会は提出された書類に基づき審査を行います。必要に応じて、関係者からの聞き取り調査を行う場合もあります。審査は公平な立場で行われ、申し立てが認められれば、認定結果の変更や再審査などが行われます。ただし、審査には一定の期間がかかります。結果が出るまでには時間がかかることをご理解いただき、余裕を持って準備を進めることをお勧めします。

申し立ての手続きについてご不明な点があれば、お早めに担当の窓口にお問い合わせください。窓口では、申請書類の書き方や必要書類、手続きの流れなどについて、丁寧な説明を受けることができます。

申請の期限

要介護認定の結果に納得できない場合は、不服を申し立てることができます。しかし、この申し立てには期限があり、認定結果を知らされた日の次の日から3か月以内と決められています。この期間を過ぎてしまうと、原則として申し立ては受け付けてもらえません。ですから、もし認定結果に疑問がある場合は、速やかに手続きを進めることが大切です。

3か月という期間は、一見長いように思えるかもしれません。しかし、必要な書類を集めたり、情報を調べたりするのに、思いのほか時間がかかることもあります。例えば、医師の意見書が必要な場合、病院の予約状況によっては取得までに時間がかかるケースもあります。また、介護保険制度について詳しく調べたり、家族と相談したりする時間も必要です。さらに、申し立ての手続き自体にも時間を要する場合があります。これらのことを考えると、3か月という期間は決して長いとは言えません。

期限に間に合わなかった場合、原則として申し立ては却下されてしまいます。そうなると、現状の介護サービスを受ける以外の選択肢がなくなってしまう可能性があります。希望するサービスを受けるためにも、期限を守ることは非常に重要です。

申し立てをスムーズに進めるためにも、認定結果を受け取ったらすぐに準備を始めることをお勧めします。必要な書類を確認し、早めに集め始めましょう。不明な点があれば、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談することも大切です。相談することで、必要な情報を得たり、手続きの方法を詳しく教えてもらうことができます。万が一、期限内に申し立てが難しい事情がある場合は、すぐに相談窓口に連絡し、指示を仰ぎましょう。期限を過ぎてしまう前に相談することで、対応策を検討してもらえる場合があります。

| 不服申し立ての期限 | 認定結果を知らされた日の次の日から3ヶ月以内 |

|---|---|

| 3ヶ月間の注意点 |

|

| 期限切れの場合 | 原則として申し立ては却下、現状のサービスしか受けられない可能性あり |

| 推奨行動 |

|

相談窓口の活用

介護サービスを利用する中で、思い通りにいかないことや、納得できないことが起こるかもしれません。そのような時に、一人で抱え込まずに相談できる窓口があることを知っていますか?

介護保険に関する様々な相談に対応している窓口は、お住まいの市区町村の役所の介護保険担当窓口や都道府県の介護保険審査会です。これらの窓口では、専門の職員が親身になって相談にのってくれます。

例えば、介護サービスの利用申請で不承認になった場合の不服申し立ての手続きについて、どこに申し立てれば良いのか、どのような書類が必要なのか、期限はいつまでなのかなど、具体的な手続きについて丁寧に教えてもらえます。また、申し立て内容の作成についても相談にのってくれます。

その他にも、介護サービスの内容に関すること、例えば、サービスの質や量、事業者とのトラブルなどについても相談できます。介護保険制度自体がよくわからない、どのサービスを利用すればいいのかわからないといった、制度に関する一般的な相談も可能です。

これらの相談窓口は、利用者本人だけでなく、家族や関係者でも利用できます。相談は無料で行われており、電話相談や窓口への訪問のほか、状況によっては手紙や電子メール、インターネットを利用した相談もできる場合があります。自分に合った方法で気軽に相談してみましょう。

相談することで、問題解決の糸口が見つかったり、精神的な負担を軽くしたりできるでしょう。専門家の客観的なアドバイスを受けることで、状況を整理し、落ち着いて対応できるようになるはずです。一人で悩まずに、まずは相談してみることが大切です。

| 相談内容 | 相談窓口 | 相談者 | 相談方法 |

|---|---|---|---|

| 介護サービスの利用申請の不服申し立て 介護サービスの内容(質、量、事業者とのトラブル) 介護保険制度全般、サービス利用に関すること |

市区町村の役所の介護保険担当窓口 都道府県の介護保険審査会 |

利用者本人 家族 関係者 |

電話相談 窓口訪問 手紙 電子メール インターネット (状況による) |

審査会の役割

介護保険制度において、要介護認定の審査や不服申し立てに対する判断を行うのが介護保険審査会です。この審査会は、都道府県ごとに設置されており、国や市町村といった行政機関から独立した組織となっています。そのため、特定の立場に偏ることなく、中立公平な立場で審査を行うことができます。

審査会の構成員は、医療、介護、法律など様々な分野の専門家で構成されています。医師や保健師、社会福祉士、弁護士といった専門家が、それぞれの知識や経験に基づいて審査にあたります。これにより、多角的な視点から審査を行い、より公正で妥当な判断を下すことが可能になります。

審査会では、要介護認定の申請内容を精査するだけでなく、不服申し立てについても対応します。不服申し立てがあった場合、審査会は申し立ての内容を詳しく調べます。必要に応じて、関係者から話を聞いたり、追加の資料を確認するなど、徹底的な調査を行います。そして、集めた情報に基づいて、元の認定結果を変更する必要があるか、再審査を行うべきかなどを判断します。

審査会の出した判断は、最終的な決定となります。そのため、介護サービスを受ける人の立場から見ると、審査会は非常に重要な存在です。審査会によって、介護保険制度の公平性と適正な運用が確保され、利用者は安心して制度を利用することができます。審査会は、利用者の権利を守り、誰もが安心して介護を受けられる社会を実現するために、欠かせない役割を担っていると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 役割 | 要介護認定の審査、不服申し立てに対する判断 |

| 設置 | 都道府県ごと |

| 独立性 | 行政機関(国、市町村)から独立 |

| 構成員 | 医療、介護、法律など様々な分野の専門家(医師、保健師、社会福祉士、弁護士など) |

| 審査の特徴 | 多角的な視点、公正で妥当な判断 |

| 不服申し立て | 対応、徹底的な調査(関係者からの聞き取り、追加資料確認など)、再審査の判断 |

| 判断の効力 | 最終決定 |

| 意義 | 介護保険制度の公平性、適正な運用、利用者の権利保護、誰もが安心して介護を受けられる社会の実現 |