介護保険を使った住宅改修で快適な暮らしを

介護を学びたい

先生、「住宅改修」ってよく聞くんですけど、介護保険でリフォームできるっていう意味ですか?

介護の研究家

そうだね。家の中で生活しやすくするためのリフォーム費用を介護保険で一部負担してもらえる制度のことだよ。例えば、段差をなくしたり、手すりをつけたりといった工事が対象になるんだ。

介護を学びたい

費用はどれくらい負担してもらえるんですか?工事費用全部ですか?

介護の研究家

全部ではないよ。上限20万円までで、その7割から9割が戻ってくるんだ。ただし、一人につき一軒が基本だし、要介護度が変わったり、引っ越ししたりすれば再度利用できる場合もあるよ。

住宅改修とは。

お家で暮らし続けるために、家の中の不便なところを直すリフォームに、介護保険のお金を使うことができます。これを『住宅改修』または『介護予防住宅改修』と言います。例えば、家の中の段差をなくしたり、手すりをつけるといった工事に、かかった費用の一部を負担してもらえる制度です。上限は20万円で、工事費用7割から9割が、工事後に手続きをすると戻ってきます。基本的には一軒につき一人分ですが、夫婦の場合はそれぞれ利用できます。また、介護の必要度が大きく変わった場合や、引っ越しをした場合にも、もう一度利用できます。

住宅改修とは

住宅改修とは、加齢や障がいによって生活に不便が生じた方々が、住み慣れた自宅で安心して暮らし続けられるよう、住環境を整備することです。具体的には、段差をなくしたり、手すりを取り付けたり、滑りにくい床材に変えたりといった工事を指します。

段差は、つまづきや転倒の大きな原因となります。玄関や部屋の入り口、浴室、トイレなどにある段差は、スロープを設置することで解消できます。傾斜を緩やかにすることで、車椅子や歩行器を使う方でも安全に移動できるようになります。また、階段の上り下りが困難な場合には、階段に手すりを設置することで、安全性を高めることができます。

浴室は、滑りやすく転倒の危険性が高い場所です。そのため、浴槽の出入りを補助する手すりや、床面の滑り止めシートの設置は非常に重要です。また、和式トイレを洋式トイレに変更することも、高齢者や障がい者にとって大きな負担軽減につながります。

床材も、安全な生活を送る上で重要な要素です。畳やカーペットなどは滑りやすく、転倒のリスクを高める可能性があります。そのため、滑りにくい素材の床材に変更することで、安全性を向上させることができます。

これらの住宅改修は、高齢者や障がいのある方だけでなく、子育て中の家庭にとっても有効です。例えば、小さな子どもがいる家庭では、階段からの転落を防ぐために手すりを設置したり、段差を解消したりすることで、より安全な住環境を整備することができます。住宅改修によって、暮らしやすさが向上するだけでなく、介護にかかる負担を軽減し、生活の質を高めることにもつながります。そのため、近年ますます注目を集めています。

| 改修箇所 | 改修内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 段差 | スロープ設置 | 高齢者、障がい者、子育て中の家庭 |

| 階段 | 手すり設置 | |

| 浴室 | 浴槽用手すり設置、滑り止めシート設置 | 高齢者、障がい者 |

| 和式トイレを洋式トイレに変更 | ||

| 床 | 滑りにくい素材に変更 | 高齢者、障がい者 |

介護保険の活用

介護保険制度は、加齢に伴う心身の衰えにより日常生活に支障をきたす高齢者を支援するための社会保険制度です。この制度の一つとして、要介護認定を受けた方、または要支援認定を受けた方が、自宅でより安全で快適に生活できるよう、住宅改修費用の一部を補助する制度があります。

この住宅改修費の補助は、手すりの設置、段差の解消、床材の変更、出入り口の扉の改修、洋式便器への交換など、日常生活における移動や動作を支援するための改修工事が対象です。具体的には、玄関や廊下、浴室、トイレなどに手すりを設置することで、転倒の危険性を減らすことができます。また、段差を解消することで、つまずきや転倒を防ぎ、移動をスムーズにすることができます。床材を滑りにくい素材に変更することも、転倒防止に繋がります。高齢者にとって負担の大きい和式便器を洋式便器に交換することで、排泄の負担を軽減することも可能です。

ただし、すべての住宅改修工事が補助の対象となるわけではありません。例えば、家の外観を変えるための装飾的なリフォームや、老朽化した設備を新しくするだけの工事は、補助の対象外となります。あくまで、要介護者または要支援者の方が、安全に日常生活を送るために必要な改修工事のみが対象となります。

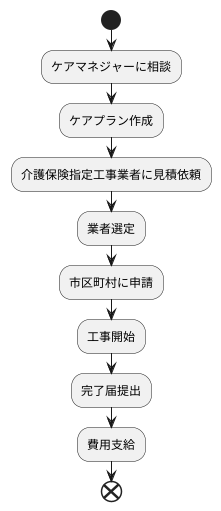

住宅改修費の補助を受けるためには、いくつかの手続きが必要です。まず、担当のケアマネージャーに相談し、住宅改修の必要性についてケアプランを作成してもらう必要があります。ケアプランには、どのような改修が必要か、なぜ必要なのかが具体的に記載されます。次に、介護保険の指定を受けた業者に見積もりを依頼し、工事内容と費用を確認します。工事を行う業者は必ず介護保険の指定業者でなければなりません。そして、自治体へ申請を行い、承認を得てから工事を開始します。

補助の上限金額や補助割合は、各自治体によって異なります。また、所得に応じて自己負担額も変わる場合があります。そのため、事前に居住地の市区町村の窓口や介護保険の相談窓口に問い合わせて、詳しい内容を確認することが重要です。

介護保険の住宅改修費補助制度を適切に活用することで、高齢者が住み慣れた自宅で、より安全で快適な生活を続けることができるようになります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度概要 | 要介護・要支援認定者が自宅で安全に生活できるよう、住宅改修費用の一部を補助する制度 |

| 対象工事 | 手すり設置、段差解消、床材変更、扉改修、洋式便器への交換など、日常生活における移動や動作を支援するための改修工事 |

| 対象外工事 | 家の外観を変える装飾的なリフォーム、老朽化した設備の更新のみなど、安全な日常生活に直接必要でない工事 |

| 手続き | 1. ケアマネージャーに相談し、ケアプランを作成 2. 介護保険指定業者に見積もり依頼 3. 自治体へ申請・承認後、工事開始 |

| 補助金額・割合 | 各自治体、所得により異なるため、事前に市区町村窓口等へ要確認 |

申請の手続き

住まいの手直しを介護保険で利用するには、いくつかの手順を踏む必要があります。まず、日ごろから相談にのってもらっているケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成してもらうことから始めましょう。このケアプランには、どのような手直しが望ましいか、それによってどのような効果が見込めるかなどが詳しく書かれます。

ケアプランが完成したら、次は介護保険の指定を受けた工事業者に見積もりを依頼します。複数の業者から見積もりを取り、金額や内容を比較検討することで、自分に合った業者を選ぶことができます。工事内容と見積もりが決まったら、市区町村の窓口に必要な書類を提出して申請を行います。提出書類には、ケアプラン、見積書、工事内容の詳細などが含まれますので、事前に準備しておきましょう。

申請が承認されると、いよいよ工事の開始です。工事が無事に終わったら、市区町村に完了届を提出します。 この完了届の提出をもって、費用の支給手続きが始まります。支給額は、費用の9割、あるいは7割で、自己負担は1割、あるいは3割です。所得に応じて負担割合が変わりますので、事前に確認しておきましょう。ただし、支給額には上限があり、20万円までとなっています。20万円を超える工事費用については、自己負担となりますので、見積もりの段階でよく確認しておくことが大切です。

住まいの手直しを検討する際は、まずケアマネジャーに相談し、費用の支給についても市区町村の窓口で詳しく確認することをお勧めします。安心して利用するためにも、疑問点は早めに解消しておきましょう。

利用上の注意点

住まいを変える工事には、いくつか気を付ける点があります。まず、工事をする前に、必ず地域包括支援センターなどにいるケアマネジャーに相談し、今後の介護のやり方を決める話し合い(ケアプランの作成)に参加する必要があります。このケアプランがない場合は、介護保険を使った工事の費用を補助してもらうことができません。

次に、工事を行う大工さんや職人さんを選ぶ際には、介護保険の指定を受けた事業者を選ぶ必要があります。介護保険の指定を受けていない事業者に工事を頼んだ場合も、補助を受けることはできませんので、注意が必要です。信頼できる業者を選ぶことは大切ですが、介護保険を使う場合は、指定業者であることを確認しましょう。

また、介護保険で補助を受けられる工事の費用には、上限が20万円と決まっています。この金額を超える工事費用については、全額自分で負担しなければなりません。例えば、30万円の工事を行う場合は、20万円は介護保険から補助を受けられますが、残りの10万円は自己負担となります。

さらに、補助の対象となる工事の種類も決められています。手すりの取り付けや床の段差をなくす工事など、日常生活での移動や体の動きを楽にするための工事が対象です。家の見た目を美しくするための工事や、古くなった部分を新しくするだけの工事は、補助の対象になりません。家の老朽化対策は大切ですが、介護保険の目的はあくまでも介護を必要とする方の生活を支えることにあります。

これらの点に注意し、正しい手順で手続きを行うことで、介護保険をうまく使い、安全で暮らしやすい住まいを作ることができます。不明な点があれば、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 工事前の相談 | ケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成する必要がある。ケアプランがないと補助を受けられない。 |

| 事業者の選定 | 介護保険の指定を受けた事業者を選ぶ必要がある。指定外の事業者に頼むと補助を受けられない。 |

| 補助金の上限 | 上限は20万円。超過分は全額自己負担。 |

| 補助対象工事 | 手すりの取り付け、床の段差解消など、日常生活での移動や体の動きを楽にするための工事。家の美観向上や老朽化対策は対象外。 |

| その他 | 正しい手順で手続きを行う。不明な点はケアマネジャーや地域包括支援センターに相談。 |

住宅改修の事例

住まいの改修工事には、様々な種類があります。住む人の状態や、家の状況に合わせて最適な工事を選ぶことが大切です。

まず、玄関周りを見てみましょう。玄関の上がり框には、つまづき防止のために小さな段差でもスロープを設置すると安心です。また、手すりを設置することで、立ち座りの動作を支え、転倒の危険性を減らすことができます。

次に、浴室の改修についてです。浴室は、滑りやすく危険な場所です。浴槽の出入りを楽にするために、手すりの設置は欠かせません。また、浴槽のまたぎの高さを低くしたり、床材を滑りにくい素材に変えることで、安全性を高めることができます。シャワーチェアを設置すれば、立ったまま身体を洗うのが難しい人でも、座って安心してシャワーを浴びることができます。

トイレも重要な改修箇所です。和式便器から洋式便器への交換は、高齢者にとって大きな負担軽減になります。立ち座りが楽になるだけでなく、便器の横に手すりを設置することで、より安全に利用できます。

廊下や居室にも目を向けましょう。段差があれば解消し、床材を滑りにくい素材に変えることで、転倒のリスクを減らすことができます。また、部屋の照明を明るくすることで、視界が確保され、安全な移動を助けます。

さらに、扉を引き戸に交換したり、ドアノブをレバーハンドルに変えることで、開閉が楽になります。これは、握力が弱い人にとって特に有効です。

これらの改修は、一人ひとりの状態に合わせて、必要なものを組み合わせることで、より暮らしやすい住まいを作ることができます。専門家とよく相談し、適切な改修工事を行いましょう。

| 場所 | 改修内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 玄関 | 上がり框にスロープ設置、手すり設置 | つまづき防止、立ち座り支援、転倒予防 |

| 浴室 | 手すり設置、浴槽のまたぎ高さを低くする、滑りにくい床材、シャワーチェア設置 | 浴槽の出入り支援、転倒予防、立ったまま身体を洗うのが難しい人の支援 |

| トイレ | 和式便器から洋式便器への交換、手すり設置 | 立ち座り支援、安全なトイレ利用 |

| 廊下・居室 | 段差解消、滑りにくい床材、明るい照明 | 転倒予防、安全な移動 |

| 扉・ドアノブ | 引き戸への交換、レバーハンドルへの交換 | 開閉の負担軽減(特に握力が弱い人) |