介護予防支援で健康寿命を延ばそう

介護を学びたい

先生、「介護予防支援」って、要支援1とか2の人向けってことは、まだ介護が必要なほどじゃないけど、なるべく介護が必要にならないようにするための支援ってことですよね?

介護の研究家

そうだね。まさにその通り。介護が必要になるのを防ぐ、あるいは遅らせるための支援のことだよ。

介護を学びたい

具体的にはどんなことをするんですか?

介護の研究家

地域包括支援センターのケアマネージャーが、その人の家での様子や暮らしぶりをよく見て、必要なサービスを決めて、サービスを提供する事業者と連絡を取り合ったり、調整したりしてくれるんだよ。例えば、運動教室に通ったり、栄養の相談を受けたり、家事を手伝ってもらったりなどだね。

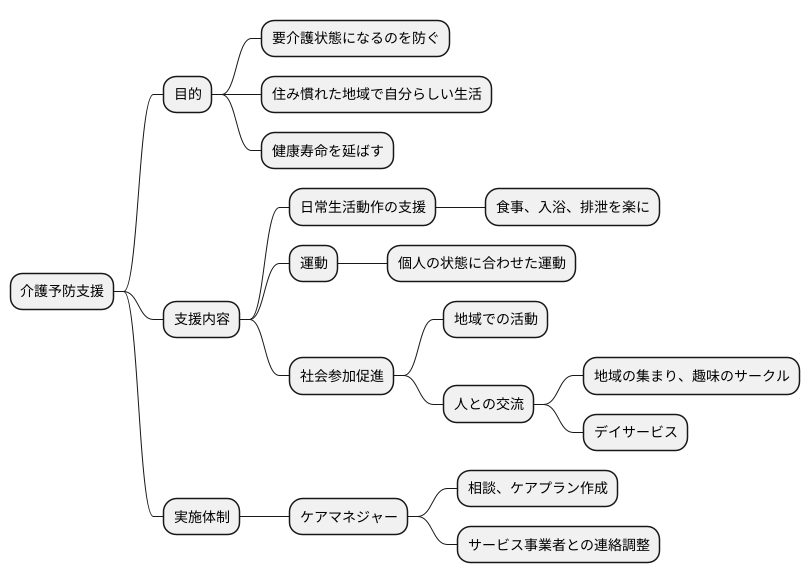

介護予防支援とは。

『介護予防支援』という言葉について説明します。介護予防支援とは、支援が必要と認定された方が、さらに支援が必要な状態にならないように、予防のためのサービスを適切に利用できるようにすることを指します。地域包括支援センターから派遣されるケアマネージャーが、自宅での様子や生活の場などをきちんと見て、予防サービスを提供する事業者との連絡や調整などを行います。

介護予防支援とは

介護予防支援とは、要支援1、要支援2と認定された方が、今の状態を維持し、要介護状態になるのを防ぐための支援です。介護が必要となるのをできる限り先延ばしにし、住み慣れた地域で、自分らしく生き生きとした生活を長く続けていただくことを目指します。

人は誰でも年を重ねると、どうしても身体の機能が衰えてきます。しかし、適切なケアを行うことで、その衰えの速度を緩やかにし、健康な状態で過ごせる期間、つまり健康寿命を延ばすことが期待できます。

介護予防支援では、ご本人やご家族の思いを尊重し、きめ細やかな支援を提供します。具体的には、食事、入浴、排泄といった日常生活の動作を少しでも楽に行えるように支援したり、ご本人の状態に合わせて運動をしたりすることで、身体機能の維持・向上を目指します。また、家に閉じこもりがちにならないよう、地域での活動や人との交流の機会を増やし、社会参加を促進する支援も行います。

例えば、地域の集まりや趣味のサークルへの参加を支援したり、デイサービスを利用して他の利用者の方々と交流する機会を設けたりすることで、心身ともに活き活きと過ごせるよう支援します。

介護予防支援は、ケアマネジャーと呼ばれる専門の相談員が中心となって行います。ケアマネジャーは、ご本人やご家族の状況や希望を丁寧に伺い、必要なサービスを組み合わせたケアプランを作成します。そして、様々なサービス事業者との連絡調整を行い、サービスが円滑に提供されるよう支援します。

このように、介護予防支援は、要支援状態にある方が、いつまでも住み慣れた地域で、自分らしい生活を送れるよう、様々な面から支えるための重要な役割を担っています。

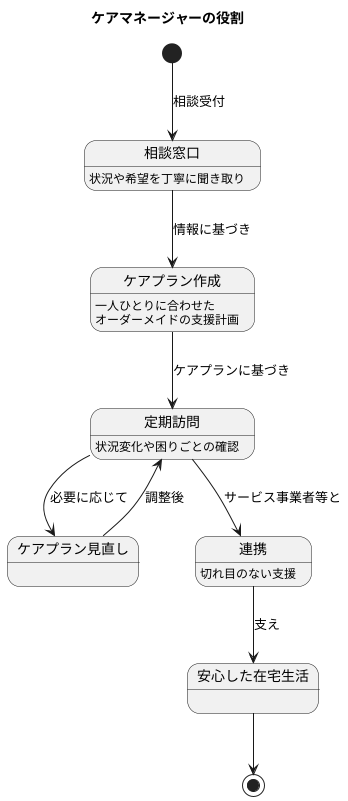

ケアマネージャーの役割

在宅で安心して暮らしていくために、介護予防支援はとても大切です。その支援の中心となるのが、ケアマネージャーです。ケアマネージャーは、地域包括支援センターに所属し、要支援と認定された方のために活動します。

まず、ケアマネージャーは相談窓口として、お困りごとの相談を受けます。ご本人やご家族から話を聞き、現在の状況や困っていることを丁寧に把握し、整理します。例えば、家事を行うのが難しくなってきた、外出するのがおっくうになってきた、といった日常生活の些細な変化も重要な情報です。そして、ご本人やご家族がどのような生活を送りたいのか、その希望を詳しく聞き取ります。

次に、聞き取った情報に基づいて、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランは、一人ひとりの状況や希望に合わせたオーダーメイドの支援計画です。どのようなサービスを、いつ、どのくらいの時間、どれくらいの頻度で利用するのかといった具体的な内容が記載されます。例えば、週に何回、自宅に訪問してもらい、掃除や洗濯、調理などの家事援助を受けるといった内容です。また、デイサービスに通い、他の利用者と交流したり、体操やレクリエーションに参加するといった計画も含まれます。

ケアプランを作成したら終わりではありません。ケアマネージャーは、定期的にご自宅を訪問し、状況の変化や新たな困りごとがないかを確認します。必要に応じて、ケアプランの内容を見直し、より適切なサービスが提供されるように調整します。

さらに、ケアマネージャーは様々な関係機関との連携役も担います。サービスを提供する事業者との連絡調整はもちろんのこと、市町村や地域包括支援センターとも密に連携を取りながら、切れ目のない支援を提供します。これらの活動を通して、ケアマネージャーはご本人が住み慣れた地域で、安心して在宅生活を続けられるよう支えていきます。

利用できるサービスの種類

介護予防支援では、様々なサービスを利用できます。これらのサービスは、心身の状態や生活状況に合わせて、一人ひとりに合った形で提供されます。

自宅でサービスを受けるものとしては、訪問介護があります。訪問介護では、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの日常生活の介助や、掃除や洗濯などの家事援助を行います。また、訪問入浴介護では、看護師や介護職員などが専用の浴槽を持ち込み、自宅で入浴サービスを提供します。入浴が困難な方でも、安全かつ快適に入浴することができます。

短期間施設に宿泊するサービスとしては、短期入所生活介護があります。これは、数日から数週間、施設に滞在し、日常生活の支援や機能訓練、健康管理などを受けるサービスです。家族の介護負担を軽減したり、冠婚葬祭や旅行などで一時的に自宅での生活が困難な場合に利用できます。

日帰りで施設に通うサービスとしては、通所介護(デイサービス)があります。デイサービスでは、日中、施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けます。他の利用者との交流を通して、社会的な孤立を防ぎ、心身機能の維持・向上を図ります。

その他にも、福祉用具の貸与や購入、手すりの設置などの住宅改修なども利用できます。

これらのサービスは、ケアプランに基づいて組み合わせて利用します。ケアマネジャーが、利用者の状況や希望を聞きながら、最適なプランを作成します。利用できるサービスの種類や内容、利用料金などは、市区町村によって異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの地域の包括支援センターにお問い合わせください。

| サービスの種類 | サービス内容 | 利用形態 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | ホームヘルパーによる食事、入浴、排泄介助、家事援助 | 自宅 |

| 訪問入浴介護 | 看護師等による自宅での入浴サービス | 自宅 |

| 短期入所生活介護 | 数日から数週間の施設滞在、日常生活支援、機能訓練、健康管理 | 短期施設宿泊 |

| 通所介護(デイサービス) | 日中の施設通所、食事、入浴、レクリエーション | 日帰り施設通所 |

| 福祉用具の貸与・購入 | 福祉用具の貸与・購入 | – |

| 住宅改修 | 手すりの設置など | – |

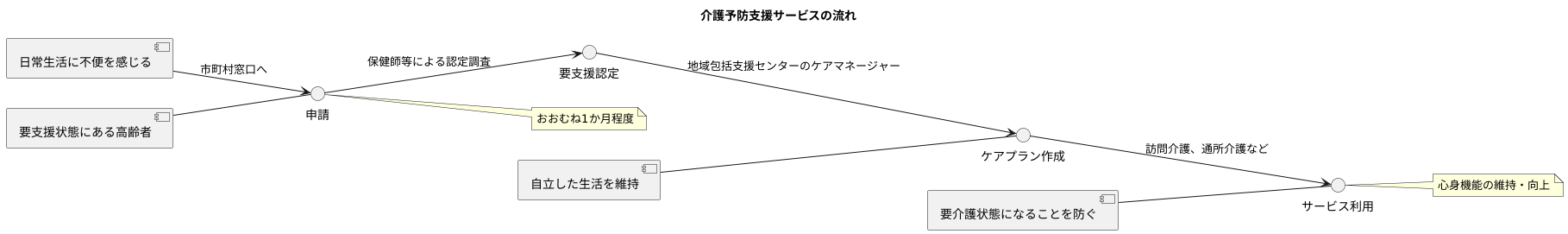

介護予防支援の利用開始

高齢になり、日常生活に不便を感じるようになったら、介護予防支援サービスの利用を考えてみましょう。このサービスは、要支援状態にある高齢者が、自立した生活を維持し、要介護状態になることを防ぐことを目的としています。

利用を始めるには、まず市町村の窓口に申請し、要支援認定を受ける必要があります。申請書を提出後、保健師や社会福祉士などの専門職員が自宅を訪問し、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。これを認定調査といいます。調査結果に基づき、要支援1または要支援2の認定が下されます。

認定後、地域包括支援センターに連絡し、ケアマネージャーを紹介してもらいます。ケアマネージャーは、介護支援専門員とも呼ばれ、利用者の状態や希望に合わせたケアプランを作成する専門家です。ケアプランとは、どのようなサービスを、いつ、どれくらい利用するかを具体的に定めた計画書です。ケアマネージャーは、利用者や家族と面談し、日常生活の課題や希望などを丁寧に聞き取り、適切なサービスを提案します。

作成されたケアプランに基づき、訪問介護や通所介護などのサービスの利用が開始されます。日常生活の家事や身支度を支援してもらったり、デイサービスセンターに通って他の利用者と交流したりすることで、心身機能の維持・向上を目指します。

申請からサービス利用開始までは、おおむね1か月程度かかります。手続きやサービス内容について不明な点や不安なことがあれば、市町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみましょう。相談は無料ですので、気軽に問い合わせてください。

まとめ

要支援状態の高齢の方が、いつまでも自分らしく、健康に過ごせるようにお手伝いするのが介護予防支援制度です。この制度は、要支援1、要支援2と認定された方を対象に、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、様々な支援を提供します。

介護予防支援の中心となるのは、ケアマネジャーと呼ばれる専門家です。ケアマネジャーは、利用者の方の状態や希望、ご家族の状況などを丁寧に聞き取り、その方に最適なケアプランを作成します。ケアプランには、どのようなサービスを、いつ、どのくらいの頻度で利用するのかが具体的に書かれています。

提供されるサービスは多岐に渡ります。例えば、自宅に訪問しての介護や、デイサービスなどの通所介護、福祉用具の貸与や購入、栄養や口腔のケア指導、運動器の機能向上を目指すリハビリテーションなど、様々なサービスが用意されています。これらのサービスは、ケアプランに基づいて組み合わされ、利用者の方一人ひとりに合わせた、きめ細やかな支援を実現します。

ケアマネジャーは、サービスの提供だけでなく、様々な専門職と連携して支援を行います。例えば、医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、歯科衛生士、社会福祉士など、多くの専門家が関わって、利用者の方を多角的にサポートします。

要支援と認定された方はもちろん、ご家族や周りの方も、介護予防支援についてよく知ることが大切です。制度を積極的に活用することで、要支援状態の悪化を防ぎ、将来の要介護状態になるリスクを減らすことができます。また、利用者の方が健康寿命を延ばし、より豊かな生活を送ることにも繋がります。介護予防支援は、いつまでも元気に、自分らしく生きるためのかけがえのない制度です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 要支援1、要支援2と認定された方 |

| 目的 | 高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、健康に過ごせるように支援 |

| 中心人物 | ケアマネジャー |

| ケアマネジャーの役割 | 利用者の状態、希望、家族の状況を聞き取り、最適なケアプランを作成 |

| ケアプランの内容 | 利用するサービスの種類、日時、頻度 |

| 提供サービス例 | 訪問介護、通所介護、福祉用具の貸与・購入、栄養・口腔ケア指導、リハビリテーション等 |

| サービス提供の形態 | ケアプランに基づき、利用者一人ひとりに合わせたきめ細やかな支援 |

| 多職種連携 | 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、歯科衛生士、社会福祉士等と連携 |

| 制度活用のメリット | 要支援状態の悪化を防ぎ、将来の要介護状態になるリスクを減らす、健康寿命を延ばし豊かな生活を送る |