介護予防居宅療養管理指導とは?

介護を学びたい

先生、「介護予防居宅療養管理指導」って、病院に行きづらいお年寄りの家に行って、いろいろお世話をすることですよね?でも、「介護」と「介助」って何が違うんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。「介護」は、食事や入浴、排泄など日常生活全般のお世話をすることで、「介助」は、階段の上り下りなど、特定の動作を助けることなんです。なので、「介護」の中に「介助」が含まれると考えていいでしょう。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の方が広い意味なんですね。では、「介護予防居宅療養管理指導」は「介護」ですか?それとも「介助」ですか?

介護の研究家

「介護予防居宅療養管理指導」は、在宅生活を続けられるように、健康管理の指導や助言を行うサービスなので、「介助」に近いですね。もちろん、場合によっては「介護」に近い行為も含みますが、主な目的は「介護」ではなく、健康状態の維持・改善による「介護予防」なんです。

介護予防居宅療養管理指導とは。

『介護予防のための家で療養生活の管理や指導』と言う言葉について説明します。これは、病院に通うのが難しい、介護が必要と認定された高齢者の方々(要支援1、要支援2)が、自宅で安心して生活を続けられるようにするためのサービスです。お医者さんや歯医者さん、看護師さん、歯科衛生士さん、薬剤師さん、保健師さんが自宅を訪れ、健康管理や生活のアドバイスを行います。

在宅生活を続けるための支援

住み慣れた我が家で、いつまでも穏やかに暮らしたい。これは多くの高齢者が抱く切なる願いです。在宅生活を続けるためには、加齢に伴う身体の変化や病気への適切な対応が欠かせません。そこで重要な役割を果たすのが「介護予防居宅療養管理指導」です。

このサービスは、支援が必要な高齢者が住み慣れた自宅で安心して生活を続けられるよう、様々な専門家が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うものです。対象となるのは、介護保険制度で要支援1または要支援2と認定された高齢者のうち、病気や障害のために医療機関への通院が困難な方です。

具体的には、医師や看護師、薬剤師といった医療の専門家がご自宅へ訪問し、健康状態の確認や病気の悪化を防ぐためのアドバイスを行います。例えば、血圧や体温の測定、服薬の管理、食事や運動に関する指導など、一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかな支援を提供します。また、必要に応じて、他の医療機関や介護サービスとの連携も図ります。

加齢によってどうしても通院が負担になってしまう高齢者にとって、自宅で必要な医療サービスを受けられることは大きな安心につながります。ご自宅という慣れ親しんだ環境で、落ち着いて療養に専念できることは、心身の健康維持にも大変役立ちます。そして、介護予防居宅療養管理指導は、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、そして安心して生活を続けられるよう支える大切なサービスなのです。

| サービス名 | 介護予防居宅療養管理指導 |

|---|---|

| 目的 | 高齢者が住み慣れた自宅で安心して生活を続けられるように支援 |

| 対象者 | 要支援1または要支援2の認定を受けた高齢者で、通院が困難な方 |

| サービス内容 |

|

| メリット |

|

対象となる方々

このサービスは、介護を必要とする高齢者の皆様を対象としています。具体的には、市区町村の窓口で申請を行い、要支援1または要支援2の認定を受けた方が利用できます。

要支援1と要支援2は、日常生活を送る上でどの程度の支援が必要かを示す区分です。どちらも、一人で生活していくことは可能ですが、家事や身支度、外出など、日常生活の様々な場面で多少の助けが必要な状態と判断された方が該当します。例えば、食事の準備や掃除、洗濯といった家事が負担に感じたり、服を着たり脱いだり、お風呂に入ったりといった身支度に介助が必要な場合などが考えられます。また、近所への買い物や通院などの外出時に付き添いが必要な場合も、このサービスの対象となります。

さらに、このサービスは医療機関への通院が困難な高齢者にも対応しています。身体的な理由で通院が難しい方や、認知症などで通院が困難な方が、自宅で安心して医療サービスを受けられるよう支援することを目的としています。訪問診療や訪問看護、訪問リハビリテーションなど、様々な医療サービスを自宅で受けることができますので、通院の負担を軽減し、住み慣れた環境で安心して療養生活を送ることができます。

要介護認定を受けていない方でも、サービス内容によっては利用できる場合がありますので、まずはお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。それぞれの状況に合わせて、適切なサービスをご案内いたします。ご本人やご家族だけで悩まず、お気軽にご相談ください。

| サービス対象者 | サービス内容 | その他 |

|---|---|---|

| 市区町村の窓口で申請を行い、要支援1または要支援2の認定を受けた高齢者 | 日常生活における家事、身支度、外出の支援、医療機関への通院が困難な場合の訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションなどの医療サービス提供 | 要介護認定を受けていない方でも、サービス内容によっては利用できる場合があり。まずは市区町村の窓口に相談。 |

| 日常生活で多少の助けが必要な方(一人で生活することは可能) | 食事の準備、掃除、洗濯、着替え、入浴介助、近所への買い物や通院などの外出時の付き添いなど | |

| 医療機関への通院が困難な高齢者 | 自宅で安心して医療サービスを受けられるよう支援(訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションなど) | 通院の負担を軽減し、住み慣れた環境で安心して療養生活を送ることを目的とする |

提供されるサービスの内容

このサービスでは、住み慣れた家で安心して暮らし続けられるように、様々な専門家が力を合わせて高齢者の皆さんを支えます。

まず、お医者さんや歯医者さんは、皆さんの体の調子を細かく診て、必要な治療や処置を行います。病気の早期発見や悪化の防止に努め、健康な状態を保てるようにお手伝いします。

次に、看護師さんや歯科衛生士さんは、毎日の生活の中で健康を管理するための方法を教えたり、病気にならないための助言をしてくれます。食事や運動、お口のケアなど、具体的な方法を丁寧に指導し、健康的な習慣を身につけられるようにサポートします。

薬剤師さんは、薬について様々なことを教えてくれます。複数の薬を飲んでいる場合は、飲み合わせや副作用について確認し、安全に薬を飲めるように服薬指導を行います。薬の効果や注意点についても分かりやすく説明してくれますので、安心して薬を服用できます。

保健師さんは、皆さんの健康状態をしっかりと把握し、生活習慣をより良くするための助言を行います。また、介護や福祉など、他のサービスが必要な場合は、関係機関と連携を取り、必要な支援が受けられるように手配します。

このように、お医者さん、歯医者さん、看護師さん、歯科衛生士さん、薬剤師さん、保健師さんなど、多くの専門家がそれぞれの専門知識を生かして連携することで、あらゆる面から皆さんの健康を守り、安心して生活を送れるように支援します。

| 専門家 | サービス内容 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 医師 | 診察、治療、処置 | 病気の早期発見、悪化防止 |

| 歯医者 | 診察、治療、処置 | 病気の早期発見、悪化防止 |

| 看護師 | 健康管理指導、病気予防の助言、食事・運動・口腔ケア指導 | 健康的な習慣の習得 |

| 歯科衛生士 | 健康管理指導、病気予防の助言、口腔ケア指導 | 健康的な習慣の習得 |

| 薬剤師 | 服薬指導、薬の効果や注意点の説明 | 安全な服薬 |

| 保健師 | 健康状態の把握、生活習慣改善の助言、介護・福祉サービスとの連携 | 生活習慣の改善、必要な支援の提供 |

サービスの利用方法

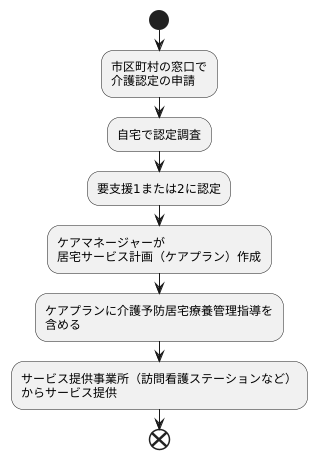

介護予防を目的とした、お住まいのご自宅で療養を行う際の管理や指導を受けるサービス(介護予防居宅療養管理指導)の利用方法をご説明します。

まず、このサービスを受けるためには、お住まいの地域の市区町村の窓口へ行き、介護認定の申請をする必要があります。申請後、ご自宅で認定調査を受けます。これは、日常生活での状態を確認するための調査です。

調査結果に基づき、要支援1または要支援2と認定された場合は、介護予防居宅療養管理指導のサービスを利用することができます。要支援1と2は、日常生活に多少の支障がある方向けの区分です。

サービス利用にあたり、ケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員が、利用者の状況や希望に合わせた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランとは、どのようなサービスを、いつ、どれくらい利用するかをまとめた計画書です。このケアプランの中に、介護予防居宅療養管理指導を含めることで、サービスの利用が開始されます。

サービスを提供する事業所(訪問看護ステーションなど)は地域によって異なりますので、ケアマネージャーに相談するか、市区町村の窓口に問い合わせてください。どの事業所が良いか、ケアマネージャーと一緒に検討できます。

利用料金は、要支援の状態(要支援1か要支援2か)や、サービス提供時間の長さによって変わります。サービスには介護保険が適用されますので、利用者様の自己負担額は費用の1割または2割となります。費用の詳細は、ケアマネージャーまたはサービス提供事業所にお尋ねください。

在宅生活継続のための重要な役割

高齢化が進む現代において、住み慣れた自宅で安心して暮らし続けることは、多くの人にとって大切な願いです。その願いを実現するために重要な役割を担うのが、「介護予防居宅療養管理指導」です。

この制度は、通院が難しい高齢者のために、医師や看護師、薬剤師といった専門家が自宅を訪問し、一人ひとりの状態に合わせた医療サービスを提供するものです。病院に行くことが負担になっている高齢者にとって、自宅で専門家の支えを受けられることは大きな安心感につながります。

健康状態の維持・改善も、この制度の大きな目的です。定期的な訪問を通して、健康状態の確認や適切な指導を受けることで、病気の予防や早期発見につながります。また、日常生活における運動や食事についてもアドバイスを受け、健康的な生活習慣を身につけることができます。

自立した生活の継続も、介護予防居宅療養管理指導を通して実現できる大切なことです。専門家による適切なケアや助言は、身体機能の維持・向上に役立ちます。日常生活動作の訓練や、自宅環境の調整といった支援を受けることで、できる限り自分の力で生活していくことができます。

介護が必要な高齢者だけでなく、そのご家族にとっても、この制度は心強い支えとなります。介護の負担軽減はもちろんのこと、専門家からの助言や相談を通して、介護に関する不安や悩みを解消することができます。

介護予防居宅療養管理指導は、高齢者が健康で豊かな生活を送るための重要な支えとなるだけでなく、地域社会全体の活性化にも大きく貢献していくでしょう。

| 目的 | 対象 | サービス内容 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 住み慣れた自宅で安心して暮らし続ける | 通院が難しい高齢者 | 医師、看護師、薬剤師など専門家による訪問医療サービス | 高齢者の安心感、介護の負担軽減 |

| 健康状態の維持・改善 | 通院が難しい高齢者 | 健康状態の確認、適切な指導、日常生活のアドバイス | 病気の予防、早期発見、健康的な生活習慣の確立 |

| 自立した生活の継続 | 通院が難しい高齢者 | 身体機能維持・向上のためのケア、日常生活動作の訓練、自宅環境の調整 | できる限り自分の力で生活していく |

まとめ

高齢化が進む中で、住み慣れた家で安心して暮らし続けたいと願う高齢者の方々が増えています。その願いを叶えるために重要な役割を担うのが、介護予防居宅療養管理指導です。これは、通院が難しい要支援1、2と認定された高齢者の方々のご自宅に、医師や看護師、その他専門職が訪問し、医療的な管理や指導を行う在宅サービスです。

具体的には、病状の確認や健康状態の管理はもちろんのこと、適切な服薬指導も行います。さらに、日常生活における食事や運動、排泄などの指導も含まれます。これらのサービスを通して、高齢者の方々が健康状態を維持・改善し、自宅での生活をより快適に送れるよう支援します。

このサービスを利用するためには、まず市区町村の窓口に申請し、要介護認定を受ける必要があります。認定の結果、要支援1または2と判定された場合、サービスの利用が可能になります。利用に際しては、ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談し、それぞれの状況に合わせた適切なケアプラン(居宅サービス計画)を作成することが重要です。ケアプランには、サービスの内容や頻度、目標などが明確に記載されます。

介護予防居宅療養管理指導は、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう支援する上で、今後ますます重要性を増していくと考えられます。高齢者の方々だけでなく、そのご家族にとっても心強い支えとなるでしょう。また、このサービスは医療費の削減にも貢献し、社会保障制度全体の持続可能性を高めることにも繋がります。高齢者を支える仕組みづくりは、地域社会全体の課題です。家族や地域、行政が連携し、高齢者が安心して暮らせる社会を共に築いていくことが大切です。

| サービス名 | 介護予防居宅療養管理指導 |

|---|---|

| 対象者 | 通院が難しい要支援1、2と認定された高齢者 |

| サービス内容 |

|

| 利用手順 |

|

| ケアプランの内容 | サービスの内容、頻度、目標など |

| 目的 |

|