認知症の周辺症状を知る

介護を学びたい

先生、「周辺症状」ってよく聞くんですけど、何なのか教えてください。

介護の研究家

いい質問だね。「周辺症状」とは、認知症の中心となる症状に対して、周りの環境や関わり方などが影響して二次的に現れる症状のことだよ。例えば、妄想や幻覚、睡眠障害、徘徊、暴言・暴力といった行動や心理的な症状が見られるんだ。

介護を学びたい

なるほど。中心となる症状以外に、周りの影響で色々な症状が出るんですね。その症状が出た時はどうすればいいんですか?

介護の研究家

まずは、薬を使わない方法で、生活のリズムを整えたり、心理療法や作業療法などを行う。それでも改善が見られない場合は、薬を使って治療していくんだ。症状には必ず理由があるから、本人の気持ちを理解しようとする姿勢が大切だよ。

周辺症状とは。

『周辺症状』とは、認知症の中心となる症状に対して、周りの環境などが影響して二次的に現れる症状のことです。『行動・心理症状』とも呼ばれますが、一般的には『周辺症状』と呼ばれることが多いです。具体的な症状としては、現実でないことを信じる、実際にはないものが見える、意識がはっきりしない、よく眠れない、特定のものに強く依存する、食べ物でないものを食べてしまう、目的もなく歩き回る、不潔な行動をする、乱暴な言葉を使う、乱暴な行動をするなどがあり、認知症の方に多く見られます。治療としては、まず薬を使わない方法(生活のリズムを整えたり、心理療法や作業療法など)から始め、それでも改善が見られない場合は、薬を使った治療(抗精神病薬や抗てんかん薬など)を行います。症状が出るには必ず理由があるので、ご本人の気持ちを理解しようとする姿勢が大切です。

周辺症状とは

認知症の中核症状は、脳の機能が衰えることで直接的に現れる症状です。物事を覚えられない記憶障害や、考えをまとめたり判断したりする力の衰えである思考力の低下などが、中核症状の代表的な例です。 これらは、脳の神経細胞がダメージを受けることで起こります。

一方、周辺症状は、中核症状とは異なり、脳の機能低下に加えて、周りの環境や人間関係、日々の暮らし方などが複雑に関係して現れる二次的な症状です。 中核症状が直接的な原因であるのに対し、周辺症状は間接的な原因によって引き起こされます。

例えば、いつもと違う場所に引っ越したとします。すると、認知症の方は慣れない環境に戸惑い、不安な気持ちになることがあります。この不安な気持ちが、家から出て行ってしまう、いわゆる徘徊につながるケースがあります。

また、毎日決まった時間に食事をしていた人が、急に食事の時間が変わると、混乱して怒りっぽくなることもあります。これは、生活のリズムが崩れることで、精神的なバランスが不安定になることが原因と考えられます。

このように、周辺症状は、中核症状のように脳の機能低下だけが原因ではなく、様々な要因が重なって現れます。そのため、症状だけを見るのではなく、なぜそのような行動や感情が生まれたのか、その背景にある理由を丁寧に探ることが大切です。 周りの人とのかかわり方や、生活環境を見直すことで、症状が落ち着き、穏やかに過ごせるようになることも少なくありません。周辺症状への適切な対応は、認知症の方の生活の質を向上させる上で、非常に重要な要素と言えるでしょう。

| 症状 | 原因 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|---|

| 中核症状 | 脳の機能低下(神経細胞のダメージ) | 直接的な症状 | 記憶障害、思考力の低下 |

| 周辺症状 | 脳の機能低下 + 環境・人間関係・生活習慣などの要因 | 間接的な症状 (中核症状の悪化、環境変化への対応困難などから生じる二次的な症状) |

徘徊、怒りっぽくなる、不安になる |

具体的な症状

認知症の症状は様々で、その現れ方も人それぞれです。大きく分けて中核症状と周辺症状があり、ここでは周辺症状について詳しく見ていきましょう。周辺症状は、脳の機能低下によって引き起こされる行動や心理面の変化であり、多岐にわたります。症状の現れ方や程度は個人差が大きく、周囲の対応もそれぞれに合わせる必要があります。

代表的な周辺症状として、妄想があります。これは、根拠のないことを信じ込んでしまう症状です。例えば、誰かに物を盗まれたと思い込んだり、家族が自分を騙そうとしていると考えたりします。また、実際には存在しないものが見える、聞こえるといった幻覚も挙げられます。虫が見えたり、声が聞こえたりするなど、現実とは異なる感覚を体験します。

意識が混濁し、時間や場所が分からなくなるせん妄もよく見られる症状です。突然怒り出したり、不安になったりするなど、感情の起伏が激しくなることもあります。夜中に何度も目が覚めてしまう睡眠障害も、生活リズムを崩し、周囲の負担を増大させる要因となります。

特定の人や物に過度に執着する依存、食べ物ではないものを口にしてしまう異食、目的もなく歩き回る徘徊といった症状も現れることがあります。徘徊は、行方不明につながる危険性もあるため、特に注意が必要です。また、入浴や着替えを拒否する不潔行動は、衛生面での問題を引き起こす可能性があります。

乱暴な言葉遣いをする暴言や、他者への攻撃的な行動である暴力といった症状は、周囲の人にとって大きな負担となります。これらの症状は、認知症の進行に伴って現れたり、消えたりすることもあります。症状が悪化しないよう、早期発見と適切な対応が重要です。

| 認知症の周辺症状 | 説明 |

|---|---|

| 妄想 | 根拠のないことを信じ込む(例:盗難妄想、被害妄想) |

| 幻覚 | 実際には存在しないものが見える、聞こえる(例:虫が見える、声が聞こえる) |

| せん妄 | 意識混濁、時間や場所が分からなくなる、感情の起伏が激しくなる |

| 睡眠障害 | 夜中に何度も目が覚める |

| 依存 | 特定の人や物に過度に執着する |

| 異食 | 食べ物ではないものを口にする |

| 徘徊 | 目的もなく歩き回る |

| 不潔行動 | 入浴や着替えを拒否する |

| 暴言 | 乱暴な言葉遣いをする |

| 暴力 | 他者への攻撃的な行動 |

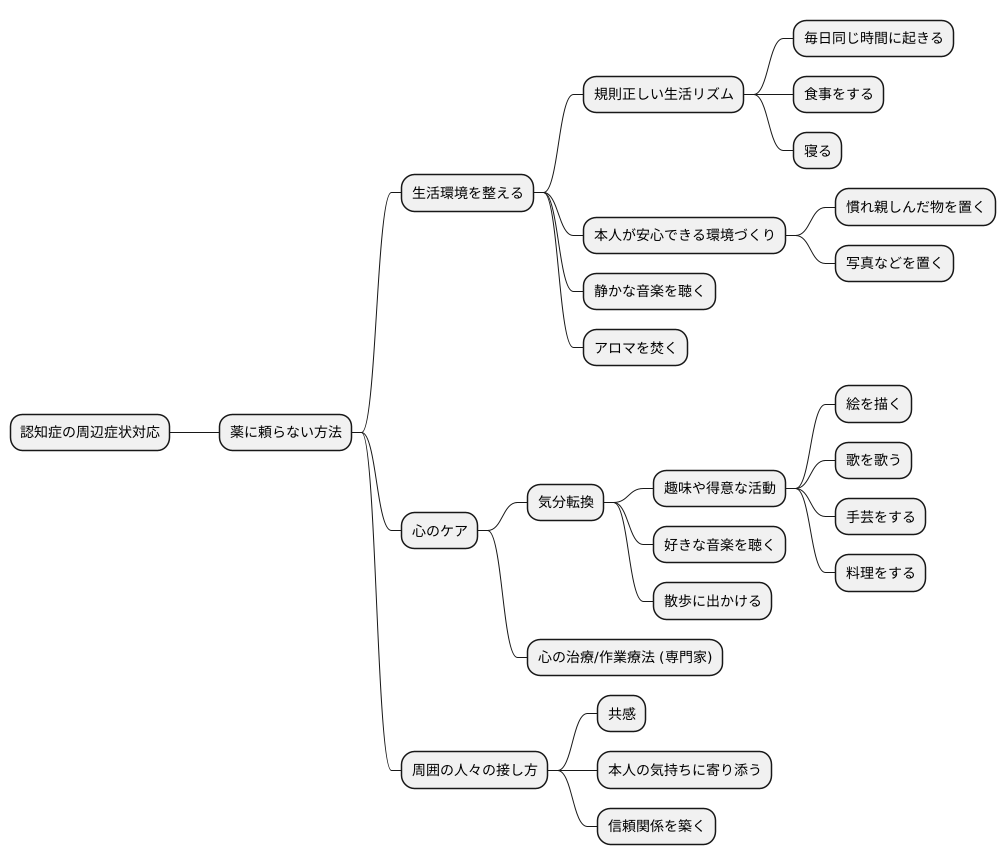

対応のポイント:非薬物療法

認知症の周辺症状に対する対応は、まず薬に頼らない方法から始めます。これは、生活環境を整えたり、心のケアをすることで、症状の改善を目指すものです。

具体的には、規則正しい生活リズムを保つことが重要です。毎日同じ時間に起き、食事をし、寝るといった基本的な生活習慣を維持することで、心身の安定につながります。

また、本人が安心できる環境づくりも欠かせません。慣れ親しんだ物や写真などを身近に置くことで、落ち着きを取り戻せる場合があります。さらに、不安やストレスを和らげるために、静かな音楽を聴いたり、アロマを焚いたりするのも効果的です。

気分転換も重要です。好きな音楽を聴いたり、散歩に出かけたり、趣味や得意な活動に取り組むことで、喜びや達成感を感じ、症状の緩和に期待できます。例えば、絵を描くこと、歌を歌うこと、手芸をすること、料理をすることなど、本人の好みに合わせた活動を選びましょう。

さらに、認知症のケアに精通した専門家による心の治療や作業療法なども有効です。専門家は、症状に合わせた適切なケアを提供してくれます。

そして、忘れてはならないのは、周囲の人々の接し方です。本人の気持ちを理解しようと努め、共感を持って接することが大切です。たとえ言葉がうまく伝わらない時でも、表情や仕草をよく観察し、本人の気持ちに寄り添うことで、安心感を与えられます。焦らず、穏やかに、根気強く接することで、症状の軽減につながることが期待できます。ゆっくりと時間をかけて、信頼関係を築くことが重要です。

対応のポイント:薬物療法

周囲への迷惑行為や、もの忘れ、言葉の障害といった認知症の症状は、周りの人にとって大きな負担となることがあります。そして症状が改善しない場合や、日常生活に支障をきたすほど重い場合は、薬による治療を考える必要があります。

薬物を使った治療では、主に抗精神病薬や抗てんかん薬といった種類の薬が使われます。抗精神病薬は、幻覚や妄想といった症状を抑える効果があり、抗てんかん薬は、興奮や混乱といった症状を抑える効果が期待できます。ただし、薬による治療は、症状を和らげるための補助的な方法であり、認知症そのものを根本的に治すものではありません。また、薬を使うことで眠気や食欲不振といった副作用が現れる可能性もあるため、医師としっかり相談し、慎重に判断することが大切です。

薬物療法を行う場合でも、薬だけに頼るのではなく、薬以外の方法も並行して続けることが重要です。例えば、規則正しい生活リズムを保つ、穏やかな環境を作る、本人の気持ちを理解しようと努めるといった、生活環境の改善や心のケアを継続することで、薬の効果を高めることが期待できます。また、家族や介護をする人は、認知症についての正しい知識を身につけ、適切な対応を学ぶことで、本人の症状を和らげ、生活の質を向上させることに繋がります。薬を使う場合も使わない場合も、専門家の助言を受けながら、状況に合わせた最も良い方法を見つけることが大切です。

| 認知症の症状と対応 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 薬物療法 | 抗精神病薬(幻覚・妄想の抑制)、抗てんかん薬(興奮・混乱の抑制)を使用。 |

|

| 非薬物療法 |

|

薬物療法の効果を高めるために並行して行うことが重要。生活の質の向上に繋がる。 |

| 全般 | 専門家の助言を受けながら、状況に合わせた最も良い方法を見つけることが大切。 |

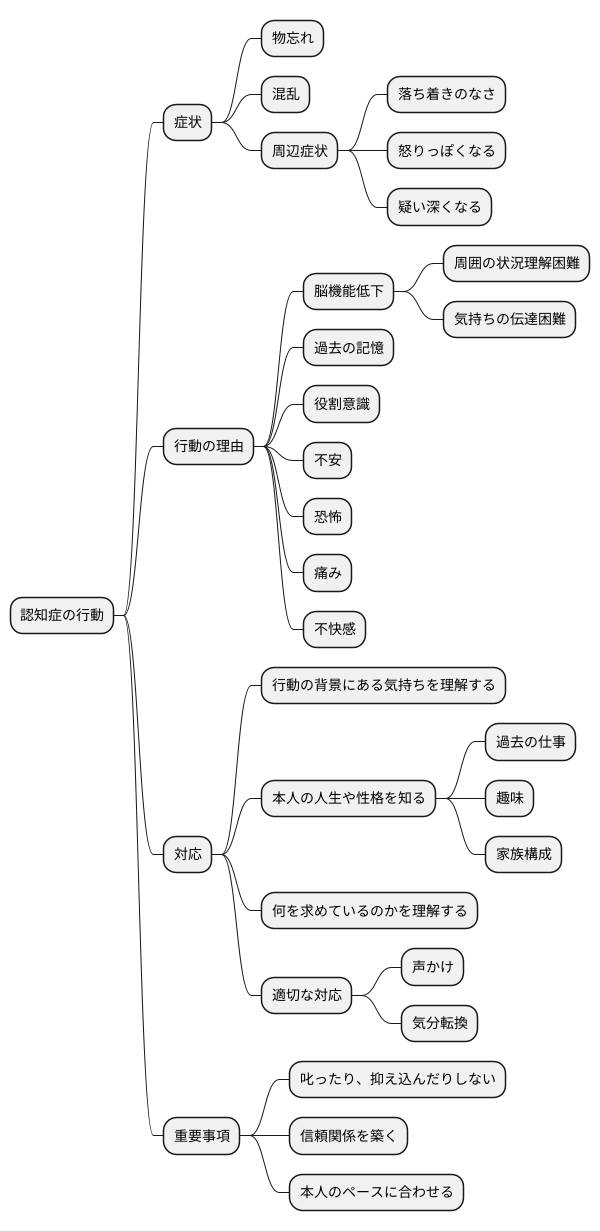

気持ちの理解

認知症の方の行動には、必ず理由があります。物忘れや混乱といった症状だけが認知症ではありません。周辺症状と呼ばれる、落ち着きのなさや、怒りっぽくなる、疑い深くなるといった症状が現れることもあります。このような症状は、脳の機能が低下することで、周りの状況を正しく理解できなかったり、自分の気持ちをうまく伝えられなくなったりすることで起こります。本人の立場に立って考えると、どれほど不安で、怖い思いをしているか想像できるはずです。

例えば、徘徊と呼ばれる、目的もなく歩き回る行動は、かつて住んでいた場所に戻りたい、あるいは、仕事に行かなければならないといった、過去の記憶や役割意識に基づいて行動しているのかもしれません。また、急に怒り出したり、暴言を吐いたりするのも、不安や恐怖、痛み、不快感といった何らかの訴えの表れである可能性があります。

このような時、表面的に見える行動だけを捉えて叱ったり、抑え込んだりするのではなく、なぜそのような行動をするのか、その背景にある気持ちを理解しようとすることが重要です。過去にどんな仕事をしてきたのか、どんな趣味を持っていたのか、家族構成はどうだったのかなど、本人の人生や性格を知ることで、行動の理由が見えてくることがあります。そして、何を求めているのかを理解することで、落ち着いてもらうための声かけや、気分転換の方法など、適切な対応を見つけることができます。

認知症の方にとって、自分の気持ちを理解し、受け止めてもらえることは、大きな安心感につながります。信頼関係を築くことで、症状の悪化を防ぎ、穏やかに過ごせる時間が増えることが期待できます。焦らず、ゆっくりと、本人のペースに合わせて寄り添うことが大切です。

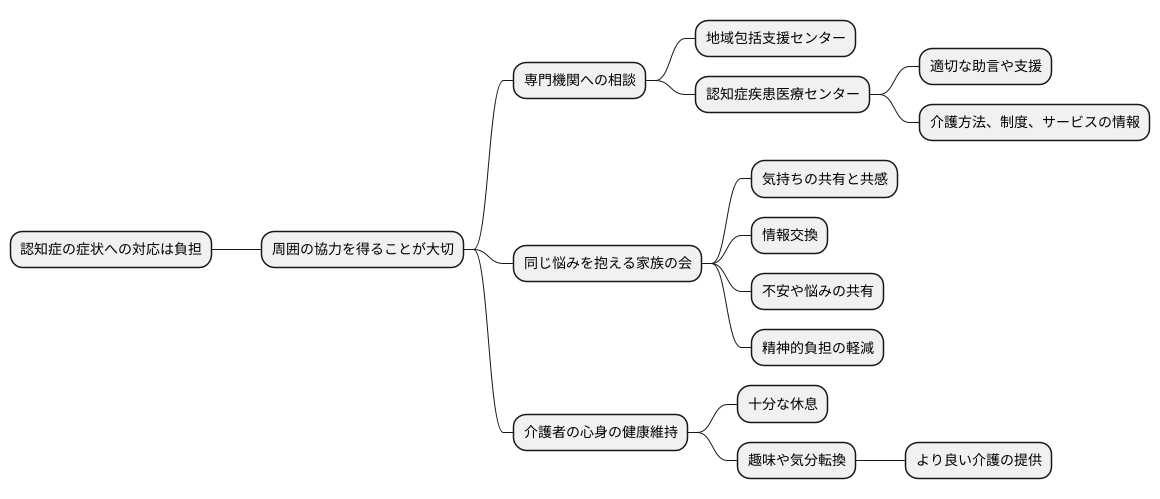

周囲の支え

認知症の様々な症状への対応は、家族をはじめとする介護をする人にとって、大きな負担となることが少なくありません。時に、症状は予測できない形で現れ、対応に戸惑い、疲弊してしまうこともあるでしょう。このような状況で、一人で全てを背負い込まずに、周囲の協力を得ることがどれほど大切か、改めて強調したいと思います。

まず、地域包括支援センターや認知症疾患医療センターなどに相談することをお勧めします。これらの専門機関には、認知症に関する知識と経験が豊富な専門職員がおり、それぞれの状況に合わせた適切な助言や支援を提供してくれます。介護に関する具体的な方法や、利用できる制度、地域にある様々なサービスの情報などを得ることができ、心強い支えとなります。

また、同じような悩みを抱える家族が集まる会に参加してみるのも良いでしょう。同じ経験を持つ人たちと語り合うことで、気持ちを分かち合い、共感を得られるだけでなく、具体的な対応策や介護の工夫などの貴重な情報交換の場ともなります。一人で抱えていた不安や悩みを共有し、互いに支え合うことで、精神的な負担を和らげ、前向きに進む力となるはずです。

そして、忘れてならないのは、介護をする人自身の心身の健康を保つことです。介護に費やす時間は長く、心身ともに負担がかかりがちです。十分な休息を確保し、趣味や散歩など、気分転換の時間を持つように心がけましょう。介護をする人が健康でいることは、結果として、認知症を持つ人に、より良い介護を提供することに繋がります。周囲の理解と協力は、認知症の人と、その家族が安心して暮らせる支えとなり、生活の質を高める上で、なくてはならないものなのです。