介護予防サービスで健康寿命を延ばそう

介護を学びたい

先生、「介護予防サービス」って、要介護状態にならないようにするサービスのことですよね?

介護の研究家

そうだね。でも、それだけじゃないんだよ。すでに要介護状態になってしまった人が、もっと悪化しないようにするためのサービスも含まれるんだ。

介護を学びたい

あ、そうなんですね。じゃあ、寝たきりにならないように、足腰を鍛える運動なども「介護予防サービス」に入るんですか?

介護の研究家

その通り!転倒して骨折することを防いだり、筋肉を鍛えたりするサービスも含まれているよ。高齢者が健康な状態を長く維持できるように、色々なサービスが用意されているんだ。

介護予防サービスとは。

『介護予防サービス』とは、お年寄りが介護が必要な状態になるのを防いだり、そうなってしまう時期を少しでも遅らせたり、また、すでに介護が必要な状態であっても、さらに悪化しないように現状維持や改善を目指すサービスのことです。このサービスは、2006年から介護保険制度の中に新しく作られました。介護の認定を受けた方で、『要支援1』、『要支援2』と判定された方が利用できます。以前から行われていた、ご自宅への訪問介護や通所介護などを介護予防の視点で見直し、さらに、科学的に効果が証明された新しいサービスも加わりました。例えば、転んで骨折することを防ぐサービス、栄養不足を防ぐサービス、お口のケア、筋力トレーニング、足のケアなどがあります。

介護予防サービスとは

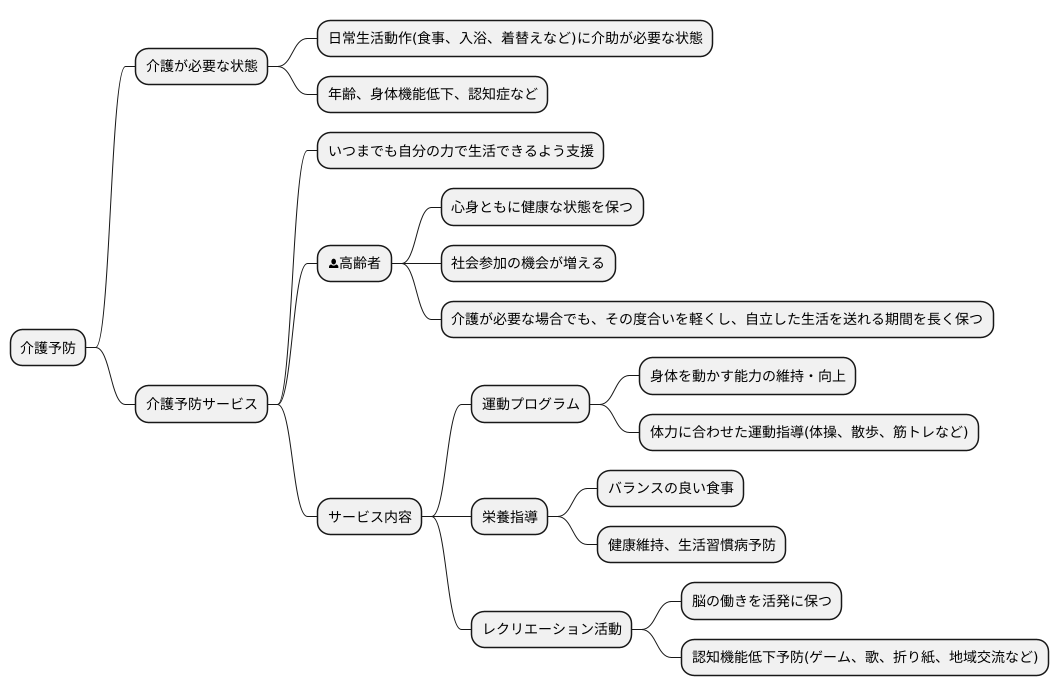

高齢化が進む現代において、「介護予防」はますます重要なキーワードとなっています。介護が必要な状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばすための様々な取り組みが「介護予防サービス」です。では、一体どのようなサービスなのでしょうか。

介護が必要な状態とは、日常生活を送る上で、食事、入浴、着替えといった基本的な動作に介助が必要となる状態を指します。年齢を重ねるにつれて、身体機能の低下や認知症の発症などが原因で、このような状態になる危険性が高まります。介護予防サービスは、これらの危険性を減らし、いつまでも自分の力で生活できるよう支援することを目的としています。

具体的には、身体を動かす能力を維持・向上させるための運動プログラムが提供されています。椅子に座ったままできる体操や、散歩、軽い筋力トレーニングなど、個々の体力に合わせた運動指導を受けることができます。また、バランスの良い食事を摂るための栄養指導も重要なサービスの一つです。食生活の改善を通して健康を維持し、生活習慣病の予防にも繋がります。さらに、脳の働きを活発に保つためのレクリエーション活動も提供されています。ゲームや歌、折り紙、地域交流など、楽しみながら認知機能の低下を防ぐことができます。

これらのサービスを利用することで、高齢者は心身ともに健康な状態を保ち、社会との繋がりを維持することができます。趣味のサークルや地域活動への参加など、社会参加の機会が増えることで、生活にハリが出て、心も満たされます。また、万が一、介護が必要になった場合でも、その度合いを軽くし、自立した生活を送れる期間を長く保つことに繋がります。介護予防は、高齢者本人だけでなく、家族の負担軽減にも大きく貢献すると言えるでしょう。

サービスの対象者

介護予防サービスを受けることができる主な対象者は、要支援1と要支援2の認定を受けたお年寄りです。この要支援1と要支援2は、介護保険制度の中で使われている区分で、比較的軽度の介護が必要な状態を表しています。日常生活で少し支援が必要な状態でも、できるだけ自分の力で生活できるように、介護予防サービスが用意されています。

これらの認定を受けるためには、お住まいの市区町村の窓口へ申請し、審査を受ける必要があります。この審査では、日常生活での基本的な動作、例えば食事や着替え、入浴などができるかどうか、また、認知機能の状態などが評価されます。具体的には、家庭訪問による聞き取りや、指定された医師による診察、そして日常生活動作や認知機能の検査などを通して、総合的に判断されます。これらの結果を基にして、要介護度が決定されます。

要支援1や要支援2と認定された方は、介護予防サービスを利用することで、今の状態が悪化しないようにし、できる限り長く自立した生活を続けることを目指します。例えば、自宅での運動指導や栄養指導、口腔ケア、また、通所介護施設でのレクリエーションや機能訓練などが提供されます。

さらに、介護予防サービスは、まだ要介護状態ではないけれど、その可能性のあるお年寄りにも提供されます。これは、早めに適切な支援を行うことで、要介護状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばすためです。例えば、健康診断などで要介護状態になる危険性が高いと判断された場合、保健師やケアマネジャーから介護予防サービスの利用を勧められることがあります。介護予防サービスを通して、運動機能の維持向上や栄養状態の改善、社会参加の促進などを図り、健康で生き生きとした生活を送れるよう支援します。

| 対象者 | 認定方法 | サービス内容 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 要支援1・2認定を受けた高齢者 (比較的軽度の介護が必要な状態) 要介護状態ではないが、その可能性のある高齢者 |

市区町村の窓口に申請・審査 (家庭訪問、医師の診察、日常生活動作や認知機能の検査など) |

自宅での運動・栄養指導、口腔ケア 通所介護施設でのレクリエーション、機能訓練など |

状態の悪化を防ぎ、自立した生活を長く続ける 要介護状態になることを予防し、健康寿命を延ばす 健康で生き生きとした生活を送れるよう支援 |

具体的なサービス内容

介護予防サービスは、高齢者の心身の衰えを防ぎ、自立した生活を長く続けるために、様々なサービスを提供しています。これらのサービスは、利用者の状態や希望に合わせて自由に組み合わせることが可能です。代表的なサービス内容を詳しく見ていきましょう。

訪問介護では、資格を持った介護福祉士やホームヘルパーが利用者の自宅を訪問します。自宅での生活を支えるため、食事、入浴、排泄などの介助に加え、掃除や洗濯、調理などの家事援助も行います。利用者の状況に合わせて、必要なサービスを柔軟に提供することが可能です。

通所介護は、日帰りで施設に通い、様々なサービスを受けることができるものです。施設では、入浴や食事の提供、レクリエーションや機能訓練などを通して、心身ともに健康な状態を維持することを目指します。他の利用者との交流を通して、社会的な孤立を防ぐ効果も期待できます。

通所リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士などの専門家によるリハビリテーションを提供するサービスです。身体機能の維持・向上を目指し、個別のプログラムに基づいた運動や訓練を行います。自宅での生活をより快適に過ごせるよう、日常生活動作の改善を支援します。

短期入所生活介護は、短期間、施設に宿泊して介護サービスを受けることができるものです。家族の介護負担軽減や、利用者の一時的な体調変化への対応などを目的として利用されます。施設では、食事、入浴、排泄などの介助はもちろん、健康管理や機能訓練なども提供されます。

福祉用具貸与は、車椅子や歩行器、介護ベッドなどの福祉用具をレンタルできるサービスです。利用者の身体状況に合わせた適切な用具の選定や使用方法の指導を行い、自宅での生活をより安全で快適なものにすることを支援します。

これらのサービス以外にも、様々な介護予防サービスがあります。地域包括支援センターなどに相談することで、自分に合ったサービスを見つけることができます。ぜひ、積極的に活用してみてください。

| サービス名 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | 自宅訪問による食事、入浴、排泄介助、家事援助 | 自宅での生活支援 |

| 通所介護 | 日帰り施設利用、入浴、食事提供、レクリエーション、機能訓練 | 心身健康維持、社会孤立防止 |

| 通所リハビリテーション | 専門家による個別リハビリテーション、身体機能維持・向上 | 日常生活動作改善 |

| 短期入所生活介護 | 短期間施設宿泊、食事、入浴、排泄介助、健康管理、機能訓練 | 家族介護負担軽減、体調変化対応 |

| 福祉用具貸与 | 福祉用具レンタル、用具選定、使用方法指導 | 自宅生活の安全・快適化 |

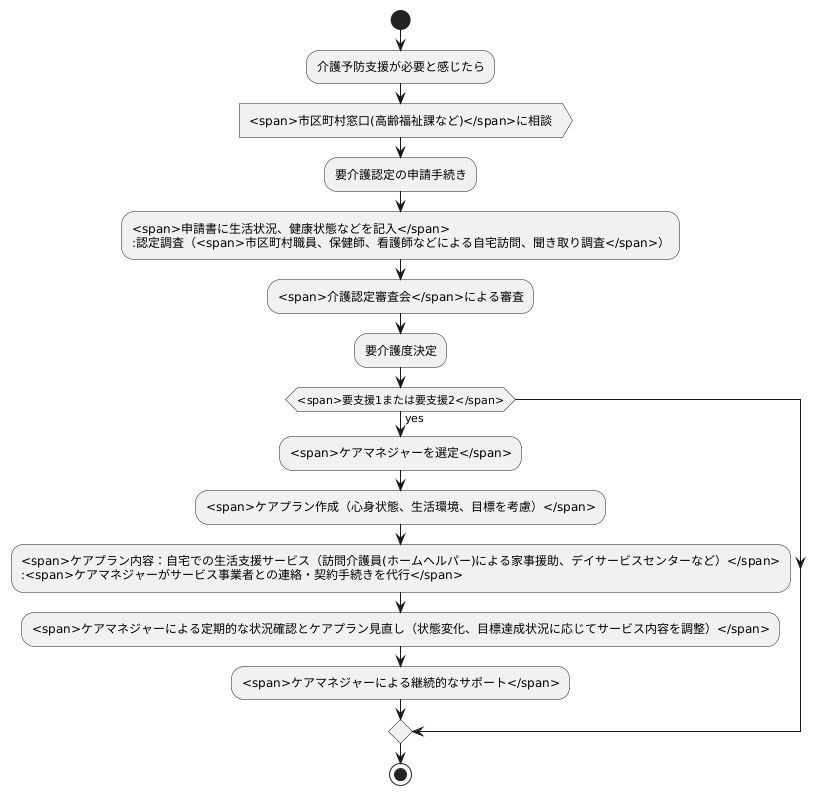

サービス利用の流れ

地域で暮らす中で、介護予防の支援が必要と感じたら、まずはお住まいの市区町村の窓口(高齢福祉課など)に相談してみましょう。介護予防サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。窓口で申請手続きを行いましょう。申請書には、現在の生活状況や健康状態などを記入します。

申請後、市区町村の職員や保健師、看護師などがご自宅を訪問し、心身の状態や生活環境などについて聞き取り調査を行います。これを認定調査といいます。認定調査で得られた情報をもとに、介護認定審査会が審査を行い、要介護度が決定されます。介護予防サービスを利用できるのは、要支援1または要支援2と認定された方です。

要支援1または要支援2と認定されると、ケアマネジャー(介護支援計画作成者)を選んで、サービス利用計画であるケアプランを作成してもらいます。ケアマネジャーは、利用者や家族の希望を聞きながら、心身の状態や生活環境、そして目標に合わせて、最適なサービスの種類や利用回数などを検討します。ケアプランには、自宅での生活を支えるための様々なサービスが盛り込まれます。例えば、自宅に訪問介護員(ホームヘルパー)が来て、入浴や食事、掃除などの家事援助をしてくれるサービスや、デイサービスセンターに通って、他の利用者と交流しながらレクリエーションや体操、食事などを楽しむサービスなどがあります。

ケアプランが完成したら、ケアマネジャーはサービス事業者との連絡や契約手続きを代行してくれます。サービス利用開始後も、ケアマネジャーは定期的に状況を確認し、必要に応じてケアプランを見直します。例えば、状態が変化した場合や、目標の達成状況に合わせて、サービス内容を調整します。ケアマネジャーは、サービス利用開始から終了まで、利用者を継続的にサポートしてくれる心強い存在です。

費用について

介護予防の費用についてご説明します。利用する方の収入によって、費用の一部を自分で負担する必要があります。

多くの場合、費用の1割もしくは2割が自己負担額となります。残りの費用は介護保険から支払われます。ですので、もし1000円のサービスを利用した場合、自己負担額が1割の方であれば100円、2割の方であれば200円を支払うことになります。収入が少ない方や生活保護を受けている方は、自己負担額が少なくなる場合や、全く負担しなくて良い場合があります。

サービスの種類や利用回数によっても費用は変わってきます。例えば、自宅に専門の職員が来てくれる訪問サービスと、施設に通って行うデイサービスでは、費用が異なる場合があります。また、週に何回サービスを利用するかによっても、全体の費用は変わります。

具体的な費用を知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口か、サービスを提供している事業者に問い合わせてみましょう。費用について不安な場合は、前もって相談することで、色々なアドバイスをもらえます。費用の計算方法や支払い方法についても、担当者が丁寧に説明してくれますので、安心してサービスを利用することができます。費用の試算は、収入や希望するサービス内容を伝えることで行ってもらえます。費用の支払いは、銀行振り込みや口座引き落としなど、複数の方法から選ぶことができます。また、利用者負担の軽減制度など、経済的な支援について相談することもできますので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自己負担額 | 利用者の収入に応じて、費用の1割または2割を負担。低所得者や生活保護受給者は減免または免除の場合あり。 |

| 費用の変動要因 | サービスの種類、利用回数によって異なる。 |

| 費用の確認方法 | 市区町村窓口またはサービス提供事業者に問い合わせ。 |

| 相談内容 | 費用の試算、支払い方法、利用者負担軽減制度など。 |

| 支払い方法 | 銀行振込、口座振替など。 |

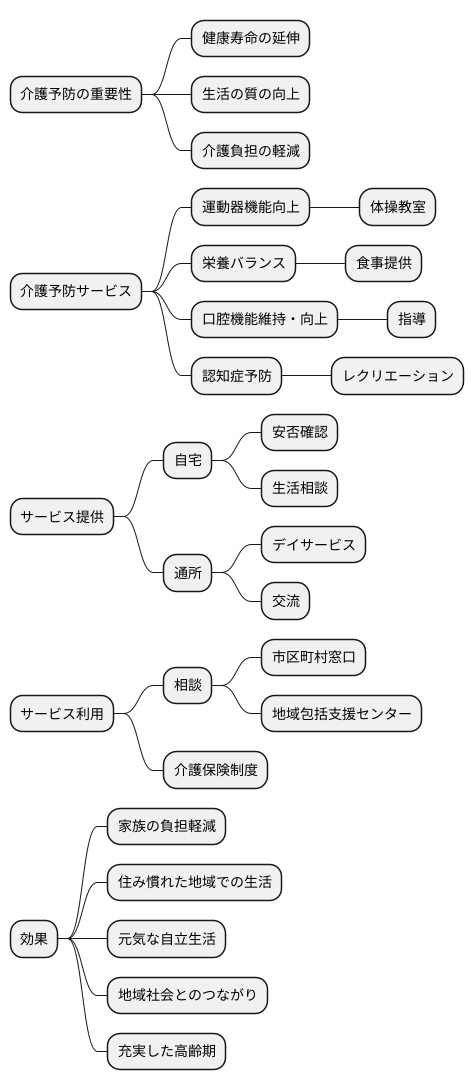

まとめ

高齢化が進む中で、健康で自立した生活を送るための介護予防の重要性がますます高まっています。介護予防サービスは、要介護状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばすことを目的とした様々な支援を提供しています。これらのサービスを活用することで、高齢者の生活の質の向上だけでなく、介護にかかる負担の軽減にもつながります。

介護予防サービスには、運動器の機能向上を目指す体操教室や、栄養バランスのとれた食事の提供、口腔機能の維持・向上のための指導、認知症予防のためのレクリエーション活動など、多岐にわたる内容が含まれます。これらのサービスは、利用者の心身の状態や生活環境に合わせて提供されます。例えば、自宅で一人暮らしの高齢者には、定期的な訪問による安否確認や生活相談、通所が可能な高齢者には、デイサービスセンターでの活動や仲間との交流の機会が提供されます。

自分に合ったサービスを選ぶためには、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談することが大切です。専門の相談員が、利用者の状態や希望に沿った適切なサービスを紹介してくれます。また、介護保険制度を利用することで、これらのサービスを費用を抑えて利用することが可能です。

介護予防は、高齢者本人だけでなく、家族の負担軽減にも大きく貢献します。介護が必要になった場合でも、適切なサービスを利用することで、住み慣れた地域で安心して生活を続けることが可能になります。介護予防サービスを積極的に活用し、いつまでも元気に自立した生活を送りましょう。そして、地域社会とのつながりを保ちながら、充実した高齢期を過ごしましょう。