実行機能障害:認知症を知る

介護を学びたい

先生、「実行機能障害」って、なんだか難しくてよくわからないです。簡単に説明してもらえますか?

介護の研究家

そうだね、難しい言葉だよね。「実行機能障害」とは、簡単に言うと、物事を順序立てて考えたり、計画を立てて行動したりすることが難しくなることだよ。例えば、料理を作ろうと思っても、何から始めたらいいのかわからなくなってしまったり、手順がごちゃごちゃになってしまうような状態だね。

介護を学びたい

なるほど。料理の例えだとわかりやすいです。他にどんな例がありますか?

介護の研究家

そうだね。例えば、服を着ようと思っても、どの順番で着たらいいのかわからなくなったり、ボタンをかけるのが難しくなったりするのも、「実行機能障害」の症状の一つだよ。他にも、テレビのリモコンの使い方を忘れてしまったり、お風呂に入る時に服を脱がないまま入ってしまうこともあるね。

実行機能障害とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉に『実行機能障害』(行う力の障害とも言います)というものがあります。これは、もの忘れの病気の中心となる症状の一つで、計画を立てて行動することが難しくなる状態のことです。脳の表面にある前頭連合野という場所に傷がつくことで起こります。物事の優先順位を考えて計画的に行動できず、誰かに指示されれば体を動かすことはできますが、自分から進んで行動することが難しくなります。例えば、食事の用意ができない、電気製品の使い方を忘れる、トイレやお風呂で服を脱がずにそのまま入ってしまう、といった症状が現れます。

実行機能障害とは

実行機能障害とは、ものごとを順序立てて計画し、実行する能力が損なわれた状態を指します。まるで、頭の中で描いた設計図通りに体を動かせない、あるいは行動の順番が分からなくなるようなものです。これは、認知症の中核症状の一つであり、日常生活に大きな影響を及ぼします。

例えば、料理をする場面を考えてみましょう。献立を考え、材料を買い出し、下ごしらえをし、調理し、盛り付け、そして後片付けまで、いくつもの手順があります。実行機能障害があると、これらの手順を適切な順番で実行することが困難になります。献立を立てたのに材料を買い忘れたり、野菜を切る前に鍋に火をかけてしまったり、あるいは、作った料理を盛り付ける前に食べてしまったりといったことが起こり得ます。

また、行動を適切に抑制することも難しくなります。例えば、スーパーのレジで順番を待てずに割り込んでしまったり、他人の持ち物に無断で触れてしまったりするといった行動が見られることもあります。このような行動は、社会生活を送る上で大きな支障となる可能性があります。

実行機能障害は、脳の前頭連合野と呼ばれる領域の損傷によって引き起こされます。この領域は、思考や判断、意思決定といった高次の脳機能をつかさどる司令塔のような役割を果たしています。そのため、この領域が損傷を受けると、実行機能が低下し、日常生活での様々な場面で支障が出てきます。

実行機能障害は認知症の進行とともに悪化する傾向があります。そのため、早期に発見し、適切な支援を行うことが重要です。周囲の理解と適切なサポートがあれば、実行機能障害を抱える人々がより穏やかに、そして自分らしく生活を送る助けとなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | ものごとを順序立てて計画し、実行する能力が損なわれた状態 |

| 症状例 |

|

| 原因 | 脳の前頭連合野の損傷 |

| 経過 | 認知症の進行とともに悪化 |

| その他 | 早期発見と適切な支援が重要 |

症状と影響

実行機能障害は、脳の機能低下によって引き起こされる様々な困難を指します。その症状は多岐にわたり、日常生活のあらゆる場面に影響を及ぼします。まるで脳の司令塔がうまく働かなくなってしまったかのように、思考、判断、行動の制御といった能力が損なわれてしまうのです。

例えば、料理をする際、以前はスムーズにこなせていた手順が分からなくなったり、材料を準備する順番を間違えたりすることがあります。また、服を着る際にも、上下の組み合わせを間違えたり、ボタンをうまく留められなくなったりするといったことも見られます。これらの症状は、以前は簡単にできていた家事や趣味が困難になるという形で現れることもあります。慣れ親しんだ編み物ができなくなったり、庭仕事の手順が分からなくなったりと、これまで楽しめていた活動が楽しめなくなることは、大きな喪失感を伴うでしょう。

さらに、時間管理が難しくなることも、実行機能障害の特徴です。約束の時間に遅刻したり、大切な予定を忘れてしまったりすることが頻繁に起こるようになります。また、時間を逆算して行動することが難しくなるため、外出の準備に時間がかかったり、仕事に間に合わなくなったりといった問題も生じます。このような症状のために、社会生活に支障をきたす場合もあります。

実行機能障害を抱える人は、周囲の理解と適切なサポートなしでは、日常生活を送ることが困難になる場合があります。家族や介護者は、症状の程度や変化に注意深く目を向け、適切な支援を提供することが重要です。例えば、手順を一つ一つ丁寧に説明したり、視覚的な手がかりを用いたりすることで、本人が少しでも自立した生活を送れるようにサポートしていくことが大切です。また、周囲の理解も不可欠です。症状に対する正しい知識を持つことで、本人の苦しみや葛藤を理解し、温かく寄り添うことができるようになるでしょう。

| 症状カテゴリー | 具体的な症状 | 影響 | 支援・理解 |

|---|---|---|---|

| 思考・判断・行動の制御 | 料理の手順がわからない、材料の準備ミス、服の着合わせミス、ボタンを留められない | 家事や趣味が困難になる(例: 編み物、庭仕事) | 家族・介護者による適切な支援(手順の説明、視覚的手がかり)、周囲の理解と温かいサポート |

| 以前は簡単にできていたことが困難になる | 慣れ親しんだ活動が楽しめなくなる(例: 編み物、庭仕事) | 大きな喪失感を伴う | |

| 時間管理が難しくなる | 約束の時間に遅刻、予定を忘れる、時間の逆算が困難、外出準備に時間がかかる、仕事に間に合わない | 社会生活に支障をきたす |

診断と評価

実行機能とは、計画を立てたり、物事を順序立てて行ったり、感情や行動をコントロールしたりといった、日常生活を送る上で必要な脳の機能です。この機能に障害が起こると、物忘れや注意散漫といった症状だけでなく、状況に合わせて適切な行動をとることが難しくなります。実行機能障害の診断は、神経心理検査と行動観察を中心に行われます。

まず、神経心理検査では、様々な課題を通して脳の働きを調べます。例えば、いくつかの言葉を記憶して後で思い出してもらったり、提示された図形を真似して描いてもらったり、簡単な計算問題を解いてもらったりします。これにより、記憶力、注意力、言語能力など、様々な認知機能の側面から、障害の有無や程度を詳しく調べることができます。検査では、何が得意で何が苦手なのかを把握することも重要です。

次に、行動観察では、日常生活の中でどのように行動しているのかを詳しく調べます。例えば、身支度や家事、仕事など、日々の活動を通して、計画を立てて行動できているか、順序立てて物事を進められているか、状況に合わせて柔軟に対応できているかなどを観察します。家族や介護者からの情報も、診断を下す上で非常に重要です。普段の様子や、障害によってどのような困りごとが生じているのかを具体的に教えてもらうことで、より正確な診断が可能になります。

医師は、これらの検査結果や観察結果、そして家族や介護者からの情報を総合的に判断し、最終的な診断を下します。早期に診断をつけることは、適切な治療や支援、そして生活への工夫につなげるために非常に重要です。適切な対応をすることで、日常生活での困難を軽減し、より質の高い生活を送ることができるようになります。

| 実行機能障害の診断 | 詳細 |

|---|---|

| 神経心理検査 | 記憶、注意、言語能力など様々な認知機能の側面から障害の有無や程度を調べる。何が得意で何が苦手なのかを把握する。

|

| 行動観察 | 日常生活における行動を観察し、計画性、順序立て、状況への対応などを確認する。家族や介護者からの情報も重要。

|

| 診断の重要性 | 早期診断は適切な治療、支援、生活への工夫につながり、日常生活の困難軽減と生活の質向上に役立つ。 |

支援と対応

暮らしの支えとなる活動には、大きく分けて「介護」と「介助」の二種類があります。どちらも、困っている人の力になるものですが、その内容は少し違います。

「介護」とは、食事や入浴、排泄など、日常生活の基本的な動作を支えることです。例えば、高齢の方や病気などで体が不自由な方が、一人で服を着ることが難しい場合、ボタンをかけたり、服を着脱するのを手伝ったりすることが「介護」にあたります。また、食事を一人で摂ることが難しい場合には、食べ物を口まで運んだり、食事介助を行うことも含まれます。「介護」の目的は、その人の尊厳を守りながら、安心して日常生活を送れるようにすることです。そのため、相手の気持ちや状況を理解し、丁寧で思いやりのある対応を心がけることが大切です。

一方、「介助」とは、その人が自分で行うことが難しい動作や活動を支えることを指します。例えば、視覚に障害のある方が一人で歩くことが難しい場合、白杖の使い方を教えたり、一緒に並んで歩いたりすることが「介助」にあたります。また、知的障害のある方が一人で買い物をすることが難しい場合、商品を選ぶのを手伝ったり、お金の支払いをサポートしたりすることも「介助」に含まれます。「介助」の目的は、その人が社会の一員として、自立して生活できるよう支援することです。そのため、その人が持っている能力を最大限に活かせるよう、適切な助言や援助を行うことが大切です。

実行機能に問題を抱える人の暮らしを支えるには、一人ひとりの状態に合わせた丁寧な対応が必要です。例えば、料理をするのが難しい場合には、手順を写真付きで分かりやすく説明した手順書を作成したり、材料をあらかじめ切っておいたりすることで、負担を減らすことができます。また、服を着る順番が分からなくなる場合には、イラストを使って分かりやすく示したり、着る順番に服を並べて準備したりするなどの工夫が有効です。手帳やカレンダーを使って予定を管理したり、アラーム機能を使って時間を意識させたりすることも、日常生活をスムーズに送るための助けとなります。

家族や介護をする人は、焦らずゆっくりと、その人のペースに合わせて接することが大切です。温かい言葉をかけて励まし続けることで、その人の意欲を高め、自分らしい暮らしを送れるように支えていきましょう。

| 項目 | 介護 | 介助 |

|---|---|---|

| 定義 | 日常生活の基本的な動作を支えること (食事、入浴、排泄など) |

自分で行うことが難しい動作や活動を支えること |

| 例 | – 服の着脱の補助 – 食事介助 |

– 白杖の使い方の指導、歩行のサポート – 買い物の補助、金銭管理のサポート |

| 目的 | 尊厳を守りながら、安心して日常生活を送れるようにすること | 社会の一員として、自立して生活できるよう支援すること |

| 重要な点 | 相手の気持ちや状況を理解し、丁寧で思いやりのある対応 | その人が持っている能力を最大限に活かせるよう、適切な助言や援助 |

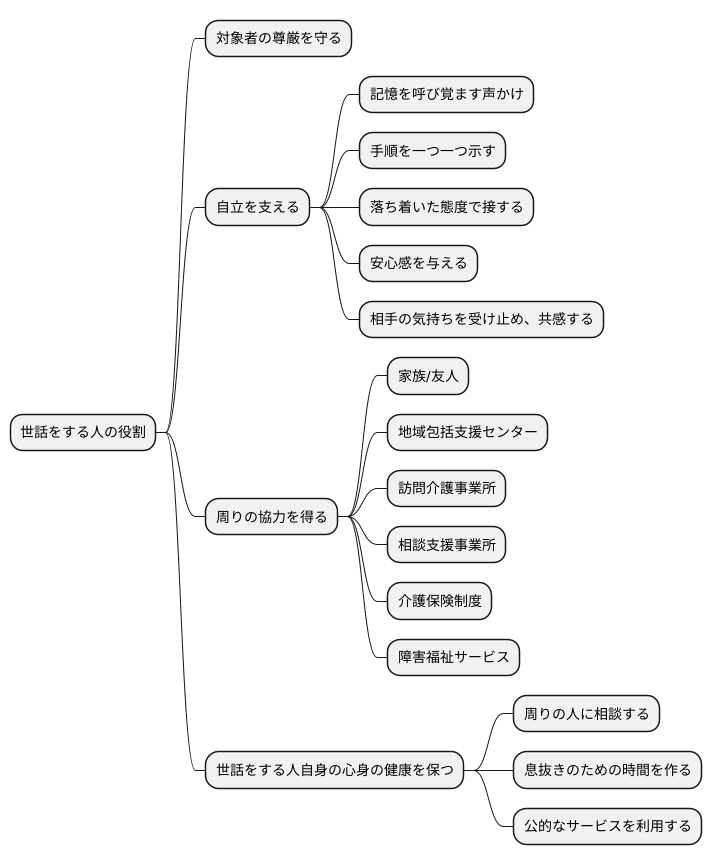

介護者の役割

世話をする人の役割は、対象となる人の状態や状況によって様々ですが、共通して大切なのは、その人の尊厳を守り、自立を支えることです。例えば、認知症などで判断能力が低下している人の場合、食事や入浴、着替えといった毎日の暮らしの世話をするだけでなく、その人が自分らしく生きられるように、気持ちに寄り添うことも重要です。

物忘れがひどい人には、記憶を呼び覚ますような声かけをしたり、手順を一つ一つ示したりすることで、自分でできることを増やす手助けができます。また、感情の起伏が激しくなったり、不安な気持ちを抱えやすくなったりする人もいるため、落ち着いた態度で接し、安心感を与えることが大切です。頭ごなしに否定したり、叱ったりするのではなく、相手の気持ちを受け止め、共感する姿勢が求められます。

世話をする人は、肉体的にも精神的にも負担が大きいため、一人で抱え込まず、周りの協力を得ることが大切です。家族や友人、地域包括支援センター、訪問介護事業所、相談支援事業所などの専門機関と連携し、必要な情報やサービスを積極的に活用することで、負担を軽減し、より良い世話をすることができます。介護保険制度や障害福祉サービスなどの公的制度についても、よく理解し、適切に利用することが重要です。

世話をする人は、対象となる人の暮らしを支えるだけでなく、その人らしく生きられるように、様々な面から支援していく必要があります。そして、世話をする人自身の心身の健康を保つことも、長く質の高い世話をするために欠かせません。周りの人に相談したり、息抜きのための時間を作ったり、公的なサービスを利用したりするなど、自分自身を大切にすることも忘れずに、世話をする役割を担っていきましょう。

認知症予防の重要性

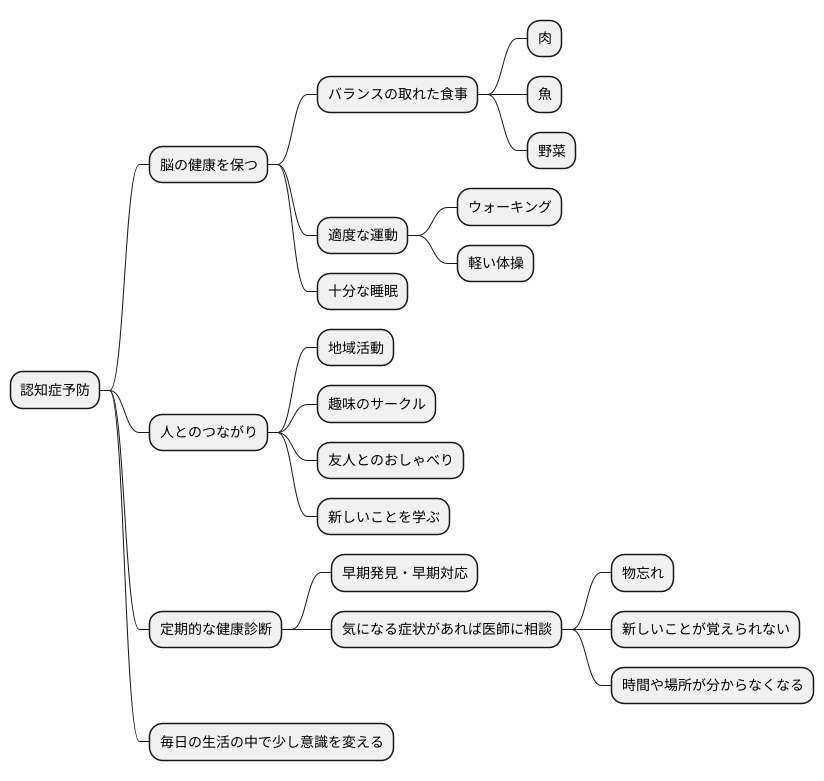

年を重ねるにつれて、誰もが認知症という病気になる可能性があります。 認知症は、記憶力や判断力の低下など、さまざまな症状が現れる病気です。進行すると、日常生活を送ることも難しくなり、家族や周りの人にも大きな負担がかかります。だからこそ、認知症を予防するために、今からできることを始めることが大切です。

認知症予防で大切なことの一つは、脳の健康を保つことです。私たちの脳は、体と同じように、栄養と刺激が必要です。バランスの取れた食事を心がけ、肉や魚、野菜など色々な種類の食べ物を食べるようにしましょう。また、ウォーキングや軽い体操など、適度な運動も脳の働きを活発にします。夜はしっかりと睡眠をとり、心身ともに休ませることも大切です。

人とのつながりも認知症予防に効果的です。地域活動や趣味のサークルに参加したり、友人とのおしゃべりを楽しんだりすることで、脳は刺激され、活発に働くようになります。新しいことを学ぶことも脳の活性化につながるので、興味のある講座や教室に参加してみるのも良いでしょう。

さらに、定期的な健康診断も欠かせません。認知症は早期発見・早期対応によって、症状の進行を遅らせることができます。少しでも気になる症状があれば、早めに医師に相談することが大切です。物忘れがひどくなった、新しいことが覚えられない、時間や場所が分からなくなるなど、普段とは違う様子に気づいたら、ためらわずに医療機関を受診しましょう。

認知症予防は、毎日の生活の中で、少し意識を変えるだけで、できることがたくさんあります。今日からできることから始め、健康な脳を維持しましょう。