失認:理解の壁を越えるために

介護を学びたい

先生、「失認」ってよくわからないのですが、教えていただけますか?

介護の研究家

はい。「失認」とは、目や耳などの感覚には問題がないのに、見ているものや聞いているものが何なのか理解できない状態のことです。例えば、お箸を見せてもそれが何かわからないけれど、手に取ると使える、といった状態です。

介護を学びたい

感覚器官は正常なのに、脳が認識できないということですか?

介護の研究家

その通りです。脳の働きに問題が生じて起こるもので、けがや病気などが原因で起こることがあります。物だけでなく、人の顔を認識できなくなる場合もあります。

失認とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉に『失認』というものがあります。これは、目、耳、舌、鼻、皮膚といった感覚には問題がないのに、目の前にある物や人が何なのか理解できない状態のことです。ものの見方や感じ方がうまくいかなくなる高次脳機能障害の1つで、病気による認識の誤りや、片側の空間を認識できないといった症状も含まれます。頭のけが、脳卒中、脳の腫瘍、アルツハイマー型認知症などが原因で起こることがあります。例えば、お箸を指して「これは何?」と聞いても「お箸」と答えられないのに、実際にお箸を手に渡すと上手に使える、あるいは食事だと分からず手で丸めてしまうといった様子が見られます。また、家族の顔を見ても誰だか分からないという場合もあります。

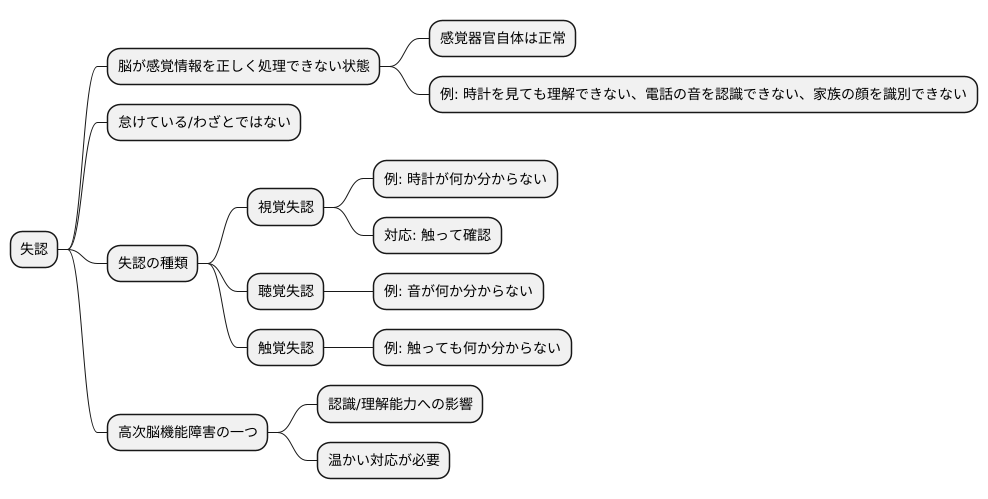

失認とは何か

失認とは、目や耳、鼻、舌、皮膚といった感覚器官に問題は無いのに、見ているものや聞いている音、触れているものなどが何なのか分からなくなってしまう状態です。例えば、目の前にある時計を見てそれが何なのか理解できなかったり、耳元で鳴っている電話の音を認識できなかったり、目の前にいる家族の顔を識別できなかったりすることがあります。

大切なのは、これは怠けている訳でも、わざと分からないふりをしている訳でもないということです。脳が受け取った感覚情報を正しく処理することができなくなっているために起こる症状なのです。

もう少し詳しく説明すると、視覚に異常がないにもかかわらず、見ているものが何なのか理解できない場合は視覚失認と呼ばれます。この場合、時計を見てもそれが何なのか分からなかったり、目の前の家族の顔を見ても誰なのか認識できなかったりします。しかし、時計に触れて針や文字盤を指で確認することで「これは時計だ」と理解できたり、家族の声を聞いてその声色や話し方から誰なのか判断できたりするケースもあります。

同様に、聴覚に異常がないにもかかわらず、聞いている音が何なのか理解できない場合は聴覚失認、触覚に異常がないにもかかわらず、触れているものが何なのか理解できない場合は触覚失認と呼ばれます。このように、感覚器そのものは正常に機能していても、脳で情報が正しく処理されないために、物事を認識することが困難になるのです。

失認は、高次脳機能障害と呼ばれる症状の一つです。高次脳機能障害には、記憶障害や注意障害、遂行機能障害など様々な種類がありますが、失認もその一つであり、物事を認識し、理解する能力に影響を与えます。周囲の人は、このことを理解し、温かく接することが大切です。

失認の種類と症状

失認は、感覚器官に異常がないにもかかわらず、目や耳、皮膚などで受け取った情報の意味を理解することができなくなる状態を指します。様々な種類があり、症状も多岐にわたるため、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。

まず、視覚を通して得た情報を正しく認識できなくなる視覚性失認について説明します。視覚性失認の中には、物の形や色、大きさといった視覚的特徴を認識できなくなる視覚性物体失認があります。例えば、目の前に置かれた鉛筆を見てもそれが鉛筆だと分からなかったり、リンゴとボールを区別できなかったりします。また、よく知っている人の顔を認識できなくなる相貌失認も視覚性失認の一つです。家族や友人の顔を認識できず、見知らぬ人だと感じてしまうため、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

次に、聴覚を通して得た情報を正しく認識できなくなる聴覚性失認について説明します。これは耳で聞いた音の意味を理解することが困難になる症状です。例えば、電話のベルが鳴ってもそれが何の音か分からなかったり、インターホンの音に気づかなかったりします。また、音楽を聞いてもメロディーやリズム、楽器の音色などを認識できないこともあります。日常生活では、人の話し声が聞き取れなくなる場合もあります。

さらに、触覚を通して得た情報を正しく認識できなくなる触覚性失認もあります。これは物に触れてもそれが何であるか理解できない症状です。例えば、鍵を触ってもそれが鍵だと分からなかったり、硬貨の種類を触覚で判別できなかったりします。また、物の材質や温度、重さなども認識しづらくなります。日常生活では、服のボタンを留めたり、箸を使って食事をしたりといった動作が困難になることもあります。

このように、失認は感覚の種類によって症状が異なり、複数の感覚にまたがって失認が起こる場合もあるため、それぞれの症状に合わせた対応が必要となります。早期発見・早期対応が重要となるため、少しでも気になる症状があれば、専門の医療機関に相談することが大切です。

| 失認の種類 | 症状 | 例 |

|---|---|---|

| 視覚性失認 | 視覚を通して得た情報を正しく認識できない |

|

| 聴覚性失認 | 耳で聞いた音の意味を理解することが困難 |

|

| 触覚性失認 | 物に触れてもそれが何であるか理解できない |

|

失認の原因

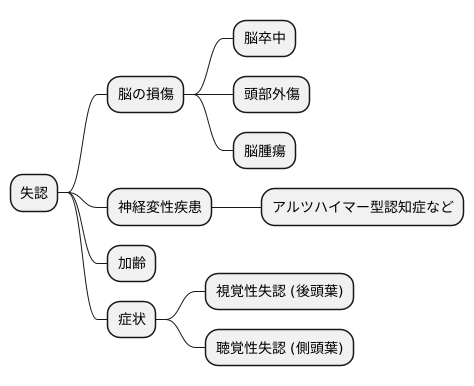

失認とは、見たり、聞いたり、触ったりといった感覚を通して得られた情報を正しく認識できなくなる状態を指します。これまで出来ていたことが突然出来なくなるため、生活にも大きな影響を及ぼします。この失認を引き起こす原因は様々ですが、最も大きな原因は脳の損傷です。

脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳細胞への酸素供給が絶たれ、脳に損傷を与える病気です。この脳卒中によって、脳の様々な機能が失われ、失認もその一つとして現れることがあります。また、交通事故や転倒などで頭部に強い衝撃を受けると、頭部外傷が起こります。これも脳に損傷を与え、失認の原因となることがあります。さらに、脳腫瘍も脳を圧迫したり、脳組織を破壊したりすることで失認を引き起こす可能性があります。

アルツハイマー型認知症などの神経変性疾患も失認の原因となります。これらの病気は、脳の神経細胞が徐々に壊れていく進行性の病気です。脳の萎縮が進むにつれて、様々な認知機能が低下し、失認の症状も現れやすくなります。

脳のどの部分が損傷を受けたかによって、現れる失認の種類も異なってきます。例えば、ものを見てもそれが何かわからなくなる視覚性失認は、主に後頭葉の損傷が原因です。後頭葉は視覚情報の処理を担う領域であるため、ここに損傷を受けると視覚的な情報が正しく認識できなくなります。また、音を聞いてもそれが何の音かわからなくなる聴覚性失認は、側頭葉の損傷が原因となることが多いです。側頭葉は聴覚情報の処理を担っているため、損傷を受けると聴覚的な情報が正しく認識できなくなります。

年齢を重ねるにつれて脳の機能は低下しやすくなるため、加齢も失認のリスクを高める要因の一つと考えられています。ただし、加齢による変化は自然な老化現象であり、必ずしも病的な状態ではありません。しかし、生活習慣病などをきちんと管理しないと、脳の老化が加速し、失認などの症状が現れやすくなる可能性があります。

失認への対応

失認とは、五感で得られた情報がうまく認識できなくなる状態を指します。そのため、失認への対応は、どの感覚に障害が起きているのか、また、その程度に応じて個別に対応することが重要です。大きく分けて視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚などの感覚に関連した失認が存在し、それぞれ適切な対応が必要です。

例えば、視覚性失認の方は、見ているものが何であるか認識することが困難になります。目の前にある物が認識できないため、日常生活に大きな支障をきたします。このような場合、物の名前を声に出して伝えたり、物の特徴を言葉で説明したりすることで、他の感覚を補助的に活用して理解を促すことが有効です。また、触覚や嗅覚、味覚など、視覚以外の感覚を使って物を認識する練習も有効です。例えば、りんごを触って形や感触を確かめたり、匂いを嗅いだり、味わったりすることで、視覚情報がなくてもりんごであることを認識できるよう支援します。

聴覚性失認の場合は、音が聞こえていてもそれが何の音なのか理解できない状態です。そのため、言葉によるコミュニケーションが困難になる場合があります。このような場合、視覚的な情報やジェスチャー、身振り手振り、筆談などを用いることで、コミュニケーションを補助することができます。また、周囲の人々は、ゆっくりと話しかけ、短い言葉で、重要な点を繰り返すことで、理解を助けることが重要です。

その他、触覚性失認、嗅覚性失認、味覚性失認など、様々な種類の失認が存在します。いずれの場合も、残っている能力を最大限に活用し、日常生活で困らないように支援することが大切です。具体的には、家の中の物の置き場所を固定したり、ラベルを貼ったり、整理整頓を心がけることで、生活環境を整え、混乱を軽減することができます。また、周囲の理解と協力も不可欠です。失認のある方の状況を理解し、辛抱強く接することで、より快適な生活を送れるよう支援していくことが重要です。

| 失認の種類 | 症状 | 対応 |

|---|---|---|

| 視覚性失認 | 見ているものが何であるか認識できない | 物の名前を声に出して伝えたり、物の特徴を言葉で説明したりする 触覚や嗅覚、味覚など、視覚以外の感覚を使って物を認識する練習 |

| 聴覚性失認 | 音が聞こえていてもそれが何の音なのか理解できない | 視覚的な情報やジェスチャー、身振り手振り、筆談などを用いる ゆっくりと話しかけ、短い言葉で、重要な点を繰り返す |

| 触覚性失認 | 触れているものが何であるか認識できない | 他の感覚を活用して認識を促す 視覚的に分かりやすい工夫 |

| 嗅覚性失認 | 匂いを嗅いでもそれが何の匂いなのか理解できない | 他の感覚を活用して認識を促す 安全面に配慮した環境整備 |

| 味覚性失認 | 味を感じてもそれが何の味なのか理解できない | 他の感覚を活用して認識を促す 食の安全に配慮 |

失認の診断と治療

失認とは、脳の損傷によって、視覚、聴覚、触覚などの感覚情報は正しく認識できるにもかかわらず、その意味を理解することが困難になる状態を指します。診断は、神経内科や精神科の医師によって行われます。

まず、医師は患者さんやご家族からの詳しい聞き取りを行います。これは、いつからどのような症状が現れたのか、日常生活にどのような支障が出ているのかなどを把握するために非常に重要です。

次に、神経心理学的検査を行います。これは、図形を模写させたり、物の名前を言わせたり、簡単な計算問題を解いてもらうなど、様々な課題を通して、認識能力の低下や記憶力の状態などを詳しく調べます。これらの検査によって、失認の種類や重症度を判断します。

さらに、脳の断層像を撮影する検査を行うこともあります。具体的には、コンピューター断層撮影(CT)や磁気共鳴画像法(MRI)といった方法を用いて、脳の損傷の有無や場所、程度などを調べます。これらの検査を通して、失認の原因を探ります。

失認の根本的な治療法は、残念ながらまだ確立されていません。しかし、リハビリテーションによって症状の改善を目指すことは可能です。作業療法士や言語聴覚士といった専門家が、患者さんの状態に合わせて個別の訓練プログラムを作成し、指導を行います。

例えば、視覚失認の場合、物の名前を繰り返し練習したり、物の特徴を言葉で表現する訓練を行います。聴覚失認の場合、様々な音を聞き分けて意味を理解する訓練や、周囲の音環境に慣れるための訓練を行います。触覚失認の場合、様々な素材に触れて、その感触を言葉で表現する訓練を行います。また、絵を描いたり、粘土細工をしたりといった活動を通して、認識能力の回復を促すこともあります。

失認は早期発見、早期介入が重要です。適切なリハビリテーションを行うことで、日常生活の自立度を高め、生活の質を向上させることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 脳の損傷により、感覚情報は認識できるが、その意味を理解することが困難になる状態 |

| 診断 | 神経内科や精神科の医師が行う |

| 診断方法 |

|

| 治療法 | 根本的な治療法は未確立だが、リハビリテーションで症状改善を目指す |

| リハビリテーション | 作業療法士や言語聴覚士が個別の訓練プログラムを作成・指導

|

| 重要性 | 早期発見・早期介入が重要。適切なリハビリで日常生活の自立度を高め、生活の質を向上できる |

周りの人の理解と支援

失認とは、視覚や聴覚、触覚などの感覚は正常であるにもかかわらず、それらの情報をもとに人や物事を正しく認識することが困難になる状態を指します。この状態は外見からは判断しづらいという特徴があります。そのため、周囲の理解と支援が、失認のある方が穏やかに日常生活を送る上で非常に大切になります。

失認の症状は多岐に渡ります。例えば、よく知っている人の顔を認識できない、物の名前が出てこない、置いた物の場所が分からなくなる、といったことが起こります。このような症状は、本人に大きな不安やストレスを与えるとともに、日常生活の様々な場面で支障をきたす可能性があります。

周囲の人が失認について理解を深め、適切な対応をすることで、こうした困難を軽減することができます。具体的な支援としては、例えば、物事を伝える際には、早口にならないよう注意し、簡単な言葉でゆっくりと説明することが大切です。また、視覚的な情報を補助として用いることも有効です。例えば、話している内容に関連する写真や絵を見せたり、文字に書き起こしたりすることで、理解を助けることができます。

失認のある方は、自分の状態をうまく伝えられないもどかしさや、周囲の理解不足による誤解などから、精神的に負担を感じている場合も多いでしょう。そのため、周囲の人は、温かい言葉をかけて安心感を与えたり、焦らずじっくりと耳を傾けたりするなど、精神的なサポートも心掛ける必要があります。

家族や友人、職場の同僚など、周囲の人々が協力して、失認のある方にとって暮らしやすい環境を整えることが重要です。それぞれの状況に合わせて、できる範囲で支援していくことで、失認のある方が安心して社会生活を送ることができるようになり、より豊かな生活を送ることに繋がります。

| 失認とは | 症状 | 周囲の支援 | 周囲の配慮 |

|---|---|---|---|

| 感覚は正常だが、人や物事を正しく認識することが困難になる状態。外見からは判断しづらい。 |

|

|

|