失行:動作の理解と実行の難しさ

介護を学びたい

先生、「失行」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

介護の研究家

いい質問だね。「失行」とは、体を動かす機能に問題がないのに、目的のある動作がうまくできなくなる状態のことだよ。例えば、服を着ようと思っても、どう着たらいいのかわからなくなってしまうんだ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、体が動かせないわけじゃなくて、動作の方法がわからなくなるってことですね。認知症と関係ありますか?

介護の研究家

そうだね。認知症だけでなく、脳の病気、例えば脳出血などで脳が損傷を受けた場合にも見られる症状だよ。物忘れとは違うので注意が必要だね。

失行とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉に『失行』というものがあります。これは、体を動かす機能に問題があるのではなく、言われていることは理解できるのに、うまく体を動かせない状態のことです。たとえば、服は着るものだと分かっているのに、着方が分からず、ズボンをはくように履いてしまうといった行動が見られます。頭のてっぺんあたりにある『頭頂葉』や、頭頂葉と他の部分を繋ぐ神経の通り道が傷つくことで、このような症状が現れます。また、認知症や脳に出血したり、血管が詰まったりする病気、脳に腫瘍ができることなども原因となります。

失行とは

失行とは、手や足などの体の部分が麻痺しているわけでもなく、物の形や使い方などがわからなくなっているわけでもないのに、目的を持った行動をうまく行うことができなくなる状態を指します。これは、脳の働きに問題が生じることで起こります。つまり、筋肉や感覚器官に障害があるのではなく、脳が体の各部分に適切な指示を送ることができなくなることが原因です。

例えば、歯ブラシを渡されても、どのように歯を磨けばいいのかわからなくなり、磨く動作がうまくできなくなったり、服を着ようとしても、袖に腕を通すことができなくなったりします。また、はさみで紙を切ったり、包丁で野菜を切ったりといった、日常生活で必要な動作も難しくなります。このような状態は、単に動作がぎこちないというレベルではなく、動作の手順や方法そのものがわからなくなってしまう点が特徴です。

失行の人は、動作の方法がわからなくなっているだけで、動作をすることへの意欲は失っていません。また、周りの人が指示する内容も理解しています。しかし、脳から適切な指示が体に伝わらないため、意図したとおりに体を動かすことができないのです。このような状態は、周りの人から誤解されやすく、「怠けている」「やる気がない」などと見られてしまうこともあります。しかし、本人は一生懸命やろうとしているのにできないというつらい状況に置かれています。

そのため、失行を抱えている人に対しては、周りの人の理解と適切な支援が非常に大切です。焦らせたり、無理にやらせたりするのではなく、一つ一つ丁寧に動作を教えたり、補助具を使ったりするなど、その人に合った方法で支援していく必要があります。

| 症状 | 原因 | 特徴 | 支援 |

|---|---|---|---|

| 目的を持った行動をうまく行うことができない | 脳の働きに問題が生じることで、脳が体の各部分に適切な指示を送ることができなくなる | 動作の手順や方法そのものがわからなくなる 動作をする意欲は失っていない 周りの人の指示は理解している 意図したとおりに体を動かすことができない |

周りの人の理解と適切な支援 一つ一つ丁寧に動作を教えたり、補助具を使ったりする |

失行の症状

失行は、運動機能や感覚機能に異常がないにもかかわらず、目的を持った行動や動作をうまく行うことが困難になる症状です。この症状は、脳の損傷、特に頭頂葉、前頭葉、側頭葉などの損傷によって引き起こされます。日常生活の様々な場面で多様な症状が現れ、大きく生活の質を低下させる可能性があります。

着替えの場面では、服の種類や着る順番がわからなくなったり、服をうまく身体に通すことができなくなったり、ボタンやファスナーを操作できなくなったりといった困難が生じます。例えば、シャツをズボンのように履こうとしたり、袖に腕を通すことができなくなったりするといった状況が見られます。

食事の場面では、箸やスプーン、フォークなどの食器を適切に使うことができなくなったり、食べ物を口に運ぶ動作が難しくなったりします。また、食べ物を噛む、飲み込むといった動作にも支障が出ることがあります。

洗面においては、歯磨きや洗顔といった一連の動作がスムーズに行えなくなります。歯ブラシの使い方、歯磨き粉の出し方、タオルの使い方、顔を洗う手順などがわからなくなることがあります。

歩行においても、失行の影響が現れることがあります。足取りが不安定になったり、歩幅が狭くなったり、方向転換が難しくなったり、転倒しやすくなったりといった症状が見られます。

これらの症状は、単に動作がぎこちないというだけでなく、動作の手順や目的を理解し、計画して実行する能力、すなわち行為遂行能力が損なわれていることを示しています。そのため、周囲の人はこれらの症状を不器用さや怠慢と誤解せず、失行という症状への理解を深め、適切な支援を行うことが重要です。具体的な支援としては、動作の手順を一つずつ丁寧に教えたり、見本を示したり、必要な道具を用意したりするといったことが挙げられます。また、焦らず、本人のペースに合わせてゆっくりと支援することが大切です。

| 場面 | 症状 |

|---|---|

| 着替え | 服の種類や着る順番がわからない、服をうまく身体に通せない、ボタンやファスナーを操作できない |

| 食事 | 食器を適切に使えない、食べ物を口に運ぶのが難しい、噛む・飲み込む動作に支障が出る |

| 洗面 | 歯磨きや洗顔といった一連の動作がスムーズに行えない、歯ブラシ・歯磨き粉・タオルの使い方、顔を洗う手順などがわからない |

| 歩行 | 足取りが不安定、歩幅が狭い、方向転換が難しい、転倒しやすい |

失行の原因

失行は、運動機能に問題は無いにも関わらず、習得済みの動作を行うことが困難になる状態を指します。これは、脳の特定の部位が損傷を受けることで起こります。失行を引き起こす原因には、大きく分けていくつかのものがあります。

最も多いのは脳卒中です。脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳へ酸素や栄養が供給されなくなる病気です。この血流の不足によって脳組織が損傷を受け、様々な機能障害が現れます。脳卒中によって損傷を受ける脳の部位は様々ですが、運動の計画や実行を司る頭頂葉や前頭葉、そしてこれらの領域をつなぐ神経経路が損傷すると、失行が生じやすくなります。例えば、歯磨きや服の着脱といった、かつては自然とできていた動作が難しくなることがあります。

脳腫瘍も失行の原因となります。脳腫瘍とは、脳の中に異常な細胞のかたまりができて増殖していく病気です。腫瘍が大きくなるにつれて周囲の脳組織を圧迫し、頭頂葉や前頭葉などの運動に関わる領域が圧迫されると、失行の症状が現れることがあります。

頭部への強い衝撃による外傷性脳損傷も失行を引き起こす場合があります。交通事故や転倒などで頭を強く打つと、脳が損傷を受け、運動機能の制御に支障をきたすことがあります。

アルツハイマー病などの認知症も失行の原因の一つです。認知症は、脳の神経細胞が徐々に変化したり減少したりすることで、様々な認知機能が低下していく病気です。病気が進行すると、記憶や思考力だけでなく、運動の計画や実行にも影響が出ることがあり、失行の症状が現れることがあります。

このように失行には様々な原因が考えられます。症状が現れた場合には、速やかに医療機関を受診し、適切な検査と診断を受けることが重要です。原因を特定することで、それぞれの状態に適した治療や支援を受けることができます。

| 原因 | メカニズム | 関連脳部位 |

|---|---|---|

| 脳卒中 | 脳の血管が詰まったり破れたりすることで脳への酸素や栄養供給が不足し、脳組織が損傷 | 頭頂葉、前頭葉、これらの領域をつなぐ神経経路 |

| 脳腫瘍 | 脳腫瘍の増殖による周囲の脳組織の圧迫 | 頭頂葉、前頭葉 |

| 外傷性脳損傷 | 頭部への強い衝撃による脳の損傷 | 運動機能の制御に関わる領域 |

| 認知症(例:アルツハイマー病) | 神経細胞の変化・減少による認知機能の低下 | 記憶・思考力、運動の計画・実行に関わる領域 |

失行の診断

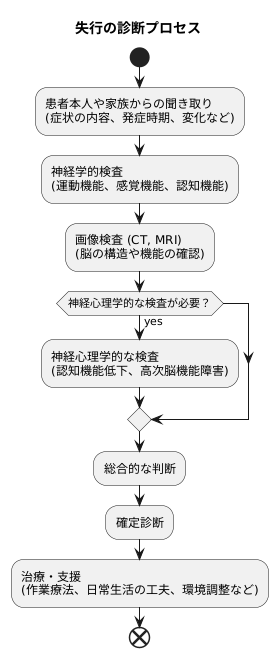

失行と診断するには、神経内科や回復期医療の専門家が様々な検査を組み合わせて、総合的に判断します。まず、患者本人や家族から、症状の詳しい内容や、いつから症状が現れたのか、どのように変化してきたのかなどを丁寧に聞き取ります。日常生活でどのような動作が難しいのか、具体的な症状を詳しく確認することで、失行の可能性を探ります。

次に、神経学的な検査を行います。これは、患者の運動機能、感覚機能、認知機能などを評価するものです。簡単な動作の指示を出し、患者がどのように実行するのかを観察します。失行に特徴的な症状である、ぎこちない動きや手順の間違いなどを確認します。

さらに、脳の状態を詳しく調べるために、画像検査を行います。CTやMRI検査を用いて、脳の構造や機能を調べます。これらの検査で、脳梗塞や脳腫瘍など、脳に病気による変化がないかを確認し、失行の原因を探ります。脳梗塞は脳の血管が詰まることで、脳腫瘍は脳にできた腫瘍によって、脳の働きに影響が出ることがあります。

場合によっては、神経心理学的な検査を追加で行うこともあります。これは、認知機能の低下や、他の高次脳機能障害との関連を評価するための検査です。高次脳機能障害とは、記憶や注意、言語などの脳の高度な機能に障害が生じることを指します。

これらの検査結果を総合的に判断することで、失行の確定診断を下します。そして、その診断に基づいて、患者にとって適切な治療や支援につなげていきます。具体的には、作業療法士などのリハビリテーション専門職による訓練や、日常生活での工夫、環境調整などが行われます。家族への指導や支援も行い、患者がより快適に日常生活を送れるようにサポートします。

失行への対応と支援

失行は、運動機能や感覚機能に問題がないにもかかわらず、目的のある行動や動作を行うことが困難になる状態を指します。服を着る、食事をする、歯を磨くといった、普段何気なく行っている動作がうまくできなくなるため、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。このような失行への対応と支援は、症状の重さや原因、そして一人ひとりの状態に合わせて、医師、看護師、作業療法士、言語聴覚士など、様々な専門職が連携して行う必要があります。

中心となるのは、作業療法士による機能訓練です。日常生活で必要な動作を繰り返し練習することで、失われた機能の回復を目指したり、あるいは別の方法で同じ動作ができるように訓練したりします。例えば、着替えの動作であれば、服を脱ぐ、服をたたむ、新しい服を着るといったように、動作を細かい手順に分解し、一つずつ丁寧に練習していきます。また、動作の手順を絵カードや写真で見えるように示したり、言葉で分かりやすく指示を出したりすることで、理解を助けます。

さらに、道具を使ったり、生活する場所の環境を整えたりすることも効果的です。例えば、ボタンの代わりに面ファスナーを使う、持ちやすい形のスプーンやフォークを使うといった工夫をすることで、着替えや食事がしやすくなります。

家族や介護をする人への指導も大切です。失行の症状や対応方法についてよく理解してもらうことで、家庭での支援をスムーズに行うことができます。具体的には、患者に合わせた指示の出し方や、動作の手助けの方法などを指導します。

日常生活での活動の難しさを和らげ、生活の質を上げるためには、患者本人、医療関係者、そして家族が協力し、長い目で見て取り組むことが重要です。焦らず、患者を励まし、支え続けることが、回復への大きな力となります。

| 失行への対応と支援 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 多職種連携 | 医師、看護師、作業療法士、言語聴覚士などが連携し、症状の重さや原因、個々の状態に合わせた支援を行う |

| 作業療法士による機能訓練 | 日常生活に必要な動作を繰り返し練習し、失われた機能の回復、または代替方法の習得を目指す。 動作を細かい手順に分解し、一つずつ丁寧に練習。絵カードや写真、言葉での指示による理解促進。 |

| 道具や環境調整 | ボタンの代わりに面ファスナー、持ちやすい食器などを使用し、動作を容易にする。 |

| 家族・介護者指導 | 失行の症状や対応方法を理解してもらい、患者に合わせた指示の出し方や動作の手助けの方法などを指導する。 |

| 周囲の協力と励まし | 患者本人、医療関係者、家族が協力し、焦らず励まし、支え続けることが重要。 |