自立とは何か:介護における視点

介護を学びたい

先生、「自立者」って、単に体が健康で何でも一人でできる人のことじゃないんですか?なんか難しい説明だったんですけど…

介護の研究家

そうだね、いいところに気がついたね。確かに「自立者」は自分で動ける人のことを指すんだけど、介護保険では「自分の力で日常生活を送れる人」っていう意味で使われているんだ。WHOの健康の定義にあるように、体だけでなく、心や社会的な面も関係してくるんだよ。

介護を学びたい

じゃあ、例えば、足が悪くて歩けないけど、頭はしっかりしていて、友達と電話したり、地域の活動に参加している高齢者の人は、「自立者」じゃないんですか?

介護の研究家

介護保険の考え方では、足が悪くて歩けないと日常生活を送るのに介助が必要になるから「自立者」ではないと判断されるね。でも、心や社会的な面では自立していると言える。だから、高齢者介護では、体の自立を助けることで、その人が持っている心の自立や社会的な自立を活かせるように支援していくことが大切なんだよ。

自立者とは。

「介護」と「介助」について、『自立している人』について説明します。『自立している人』とは、介護保険の調査で、自分で体を動かし、自分の力で日常生活を送れるため、他人の助けが必要ないと判断された人のことです。世界保健機関(WHO)が定める「健康」とは、体、心、社会生活の3つの面で自立している状態を指します。つまり、このどれか一つでも自立できなくなると、誰かの助けが必要になります。お年寄りの介護の場合、長い間、体も心も社会生活も自立して生活してきた人が、体の自立だけができなくなることで介護が必要になることがあります。つまり、お年寄りの介護では、心や社会生活の自立は保たれているため、体の自立を少しでも高めることで、引き続き自立した生活を送ることができると考えられます。

自立の定義

「自立」とは、自分自身の力で物事を決め、実行し、責任を負うことを意味します。他の人からの支配や干渉を受けずに、自分の足でしっかりと立つ、それが自立の本質です。辞書的な意味では、「他からの支配や干渉を受けずに、自分の力で立つこと」とされていますが、この「立つ」という言葉には、経済的な面だけでなく、精神的な面、身体的な面も含まれています。

経済的な自立とは、自分の力で生活に必要な収入を得て、衣食住を賄うことです。働くことによって収入を得たり、資産を運用したりすることで、他の人に頼らずに生活基盤を築くことができます。精神的な自立とは、自分の考えや価値観に基づいて判断し、行動することです。他の人に流されずに、自分の意見を持ち、自分の責任で選択をすることが大切です。身体的な自立とは、自分の力で身の回りのことができ、移動できることです。食事、入浴、排泄、着替えといった日常生活動作を自分で行い、必要な場所に自分の力で移動できることが、身体的な自立の目安となります。

特に高齢者の介護においては、この「自立」は重要なキーワードです。歳を重ねるにつれて、身体の機能が低下し、若い頃は簡単にできていたことができなくなることがあります。そのため、どうしても他の人からの助けが必要になる場面が増えてきます。しかし、たとえ身体的な自立が難しくなったとしても、精神的な自立や社会との繋がりを維持することで、その人らしい生き生きとした生活を送ることができます。周りの人は、高齢者ができる限り自立した生活を送れるように、必要な支援を提供しながらも見守ることが大切です。どのような支援が必要なのか、その人の意思を尊重し、よく話し合いながら決めていくことが重要です。

| 自立の側面 | 説明 | 高齢者介護における視点 |

|---|---|---|

| 経済的 | 自分の力で生活に必要な収入を得て、衣食住を賄うこと。 働く、資産運用など。 |

– |

| 精神的 | 自分の考えや価値観に基づいて判断し、行動すること。 他の人に流されずに、自分の意見を持ち、自分の責任で選択をする。 |

身体的自立が難しくなっても、精神的自立や社会との繋がりを維持することで、生き生きとした生活を送れる。 |

| 身体的 | 自分の力で身の回りのことができ、移動できること。 食事、入浴、排泄、着替え、移動など。 |

加齢により身体機能が低下し、自立が難しくなる場合があるため、周りの人が必要な支援を提供しながらも見守ることが大切。 支援内容は本人の意思を尊重し、よく話し合いながら決める。 |

介護保険における自立

介護保険制度では、誰もが年を重ねても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるように、様々なサービスを提供しています。そのサービスを受けるためには、心身の状態に応じて要介護度が判定される「要介護認定」を受ける必要があります。この認定において、「自立」とは、日常生活を送る上で特別な支援や介護を必要としない状態を指します。

具体的には、食事、入浴、排泄、更衣、移動といった基本的な動作を、自分の力で行うことができるかどうかが重要なポイントとなります。例えば、食事であれば、箸を使って自分で食べることができる、入浴であれば、浴槽への出入りや洗髪、洗体を一人で行うことができる、排泄であれば、トイレに行って用を足し、衣類の着脱を自分で行うことができる、といった具合です。また、屋内での移動や階段の上り下りも、介助なしで安全に行えることが求められます。

認定調査では、調査員が自宅を訪問し、これらの動作をどの程度自分で行えるか、家族などからの介助が必要かどうか、また、日々の生活でどのような困難を感じているかなどを詳しく聞き取ります。そして、聞き取った内容に基づいて、全国一律の基準で要介護度が判定されます。自立と判定された場合は、介護保険で定められたサービスを利用することはできません。しかし、介護予防教室や栄養改善教室、運動器の機能向上トレーニングといった地域包括支援センターなどが実施する介護予防サービスを受けることは可能です。これらのサービスを活用することで、心身の健康を保ち、いつまでも自立した生活を送ることができるよう支援を受けることができます。また、定期的な健康診断や地域の健康相談などを利用することも、健康維持のために大切です。

| 要介護認定 | 自立 |

|---|---|

| 定義 | 日常生活を送る上で特別な支援や介護を必要としない状態 |

| 基準 | 食事、入浴、排泄、更衣、移動といった基本的な動作を自分の力で行うことができる |

| 認定調査 | 調査員が自宅訪問し、基本動作の実施状況、介助の必要性、生活上の困難などを聞き取り、全国一律の基準で判定 |

| 自立の場合のサービス | 介護保険サービスは利用不可。介護予防教室、栄養改善教室、運動器機能向上トレーニング等の介護予防サービスは利用可能。定期的な健康診断や健康相談の利用も推奨 |

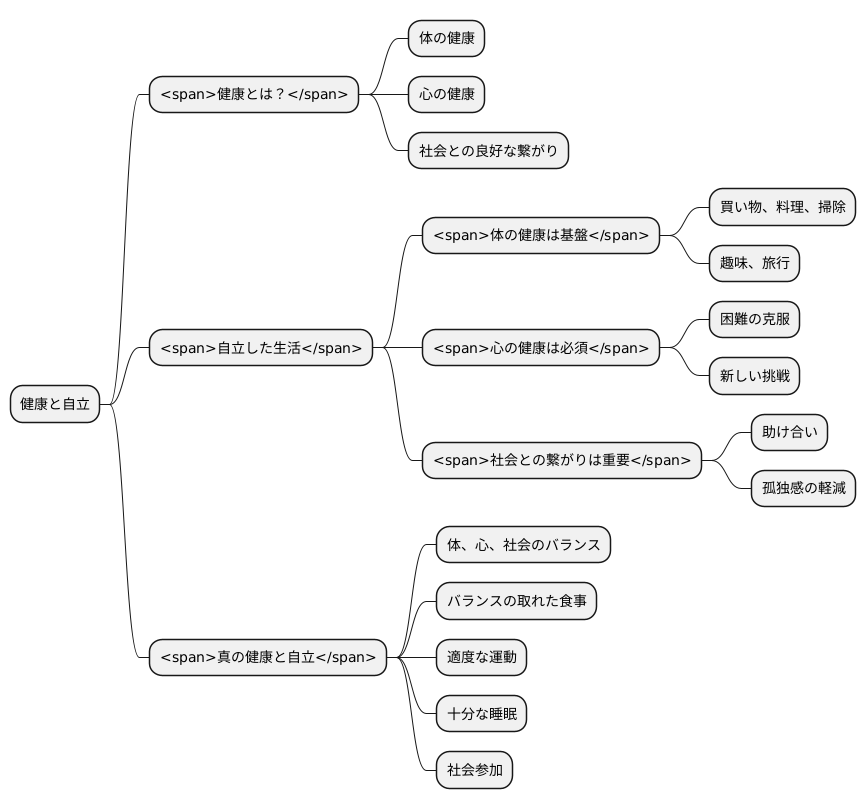

健康と自立の関係

健康とは、ただ病気にかかっていない、体が弱いというわけではない状態を指します。国際的な保健機関である世界保健機関の見解では、体の調子が良いだけでなく、心の状態や社会との関わりも良好な状態だとされています。つまり、健康とは様々な側面から捉えるべき全体的な考え方なのです。そして、これらの側面が、自分自身で生活していく上で非常に大切です。

体が健康であれば、普段の生活で困ることはありません。例えば、食事や着替え、移動といった動作もスムーズに行うことができます。また、心身ともに健康であれば、趣味を楽しんだり、仕事に打ち込んだりと、自分らしい生活を送ることができます。さらに、社会との関わりが良好であれば、地域の人々と交流したり、助け合ったりすることで、孤独を感じることなく生活を送ることができます。

体の健康は、自立した生活の基盤です。健康な体があれば、自分の力で自由に動くことができ、買い物や料理、掃除といった家事も行うことができます。また、趣味や旅行など、自分の好きなことを楽しむこともできます。しかし、体のどこかに不調があると、日常生活に支障が出て、自立した生活を送ることが難しくなることもあります。

心の健康も、自立した生活に欠かせません。前向きな気持ちでいれば、困難に直面しても乗り越えることができ、新しいことに挑戦する意欲も湧いてきます。反対に、気持ちが落ち込んでいると、何事にも意欲がわかず、日常生活を送る気力さえ失ってしまうこともあります。

社会との良好な繋がりも、自立した生活を支える重要な要素です。地域の人々と交流したり、助け合ったりすることで、困ったときに頼れる人ができ、孤独を感じることが少なくなります。また、社会との繋がりは、心の健康維持にも役立ちます。

真の健康と自立を実現するためには、体、心、社会の3つの健康がバランス良く保たれていることが重要です。どれか一つが欠けていても、真の健康とは言えず、自立した生活を送ることは難しくなります。日頃からバランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけ、心身ともに健康な状態を維持しましょう。そして、地域社会との繋がりを大切にし、社会参加を積極的に行うことで、健康で自立した生活を送ることができるでしょう。

高齢者における自立支援

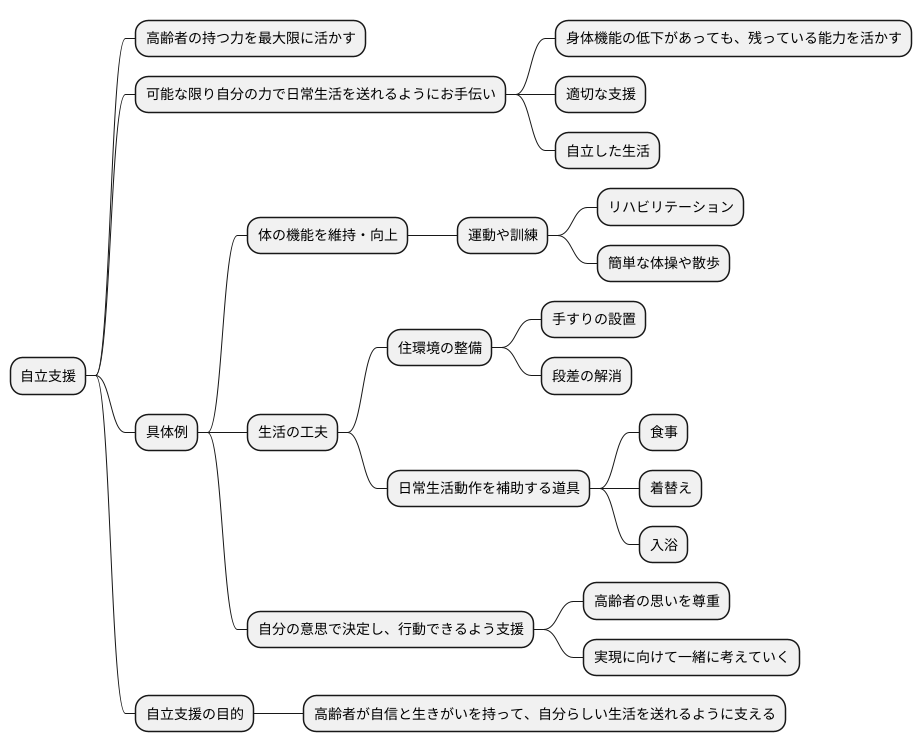

人は誰でも年を重ねると、体の機能が衰えていくものです。しかし、だからといって誰かの助けなしでは生活できないと決めつける必要はありません。高齢期においても、その人らしく、自分の力で生き生きと生活を送るために「自立支援」という考え方が重要になります。

自立支援とは、高齢者の方々が持っている力を最大限に活かし、可能な限り自分の力で日常生活を送れるようにお手伝いをすることです。加齢によって身体機能が低下しても、残っている能力を活かし、適切な支援があれば、自立した生活を続けることが十分に可能です。

具体的には、体の機能を維持・向上させるための運動や訓練を行います。これは、理学療法士や作業療法士といった専門家による計画的なリハビリテーションだけでなく、日常生活の中で行う簡単な体操や散歩なども含まれます。また、一人ひとりの状態に合わせた生活の工夫も大切です。例えば、手すりの設置や段差の解消といった住環境の整備や、食事、着替え、入浴といった日常生活動作を補助する道具の活用など、様々な方法があります。

自立支援は、単に身体的な自立を促すだけではありません。高齢者の方々が自分の意思で決定し、行動できるよう支援することも重要な要素です。どんな生活を送りたいか、どんなことを大切にしたいか、高齢者の方々の思いを尊重し、その実現に向けて一緒に考えていくことが大切です。自立支援を通して、高齢者の方々が自信と生きがいを持って、自分らしい生活を送れるように支えていくことが私たちの役割です。

自立を支える環境づくり

お年寄りの方が自分の力で生活していくためには、暮らしやすい環境を整えることが大切です。住まいの環境をより良くすることで、お年寄りの方の自立を後押しすることができます。

まず、家の中の段差をなくしたり、手すりをつけることで、お年寄りの方が安全に家の中を移動できるようになります。つまずいたり、転んだりする危険が減り、安心して生活することができます。また、家の中を明るく照らすことも重要です。特に、廊下や階段などは十分な明るさを確保することで、夜間でも安全に移動できます。足元が見えにくいことで起こる転倒を防ぐことができます。

さらに、使いやすい道具を選ぶことも、自立した生活を支える上で大切です。例えば、握力の弱い方でも使いやすい調理器具や、軽い力で開け閉めできる容器など、身体の状態に合わせた道具を使うことで、日常生活の動作が楽になります。

住まいの環境だけでなく、地域社会とのつながりを保つことも、お年寄りの方の自立を支える上で重要な要素です。地域活動に参加したり、友人や家族と交流を持つことで、社会とのつながりを維持することができます。社会から孤立してしまうと、気持ちも落ち込んでしまい、健康にも悪影響を及ぼすことがあります。

このように、住まいの環境を整備したり、社会参加を促したりすることで、お年寄りの方が自分の力で生活できる環境を作っていくことが大切です。周りの人が少し工夫するだけで、お年寄りの方の生活の質を向上させることができます。

| カテゴリー | 具体的な対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 住環境の整備 | 段差の解消、手すりの設置 | 安全な移動、転倒防止 |

| 家の中の明るさの確保 | 夜間の安全確保、転倒防止 | |

| 使いやすい道具の選択 | 日常生活動作の負担軽減 | |

| 社会参加の促進 | 地域活動への参加 | 社会とのつながり維持 |

| 友人や家族との交流 | 孤立感の解消、健康維持 |

これからの自立支援

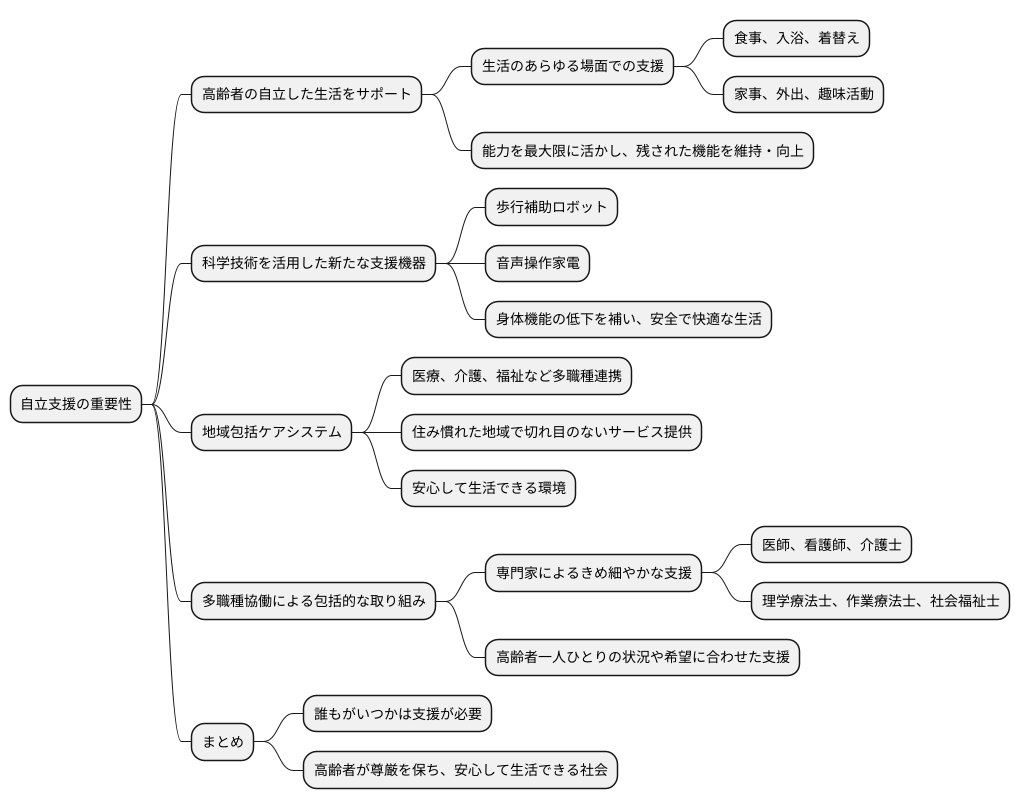

年を重ねても、住み慣れた場所で自分らしく暮らし続けるためには、自立した生活を送ることが大切です。そして、高齢化が進む現代社会において、自立支援の重要性はますます高まっています。

自立支援とは、高齢者ができる限り自分の力で日常生活を送れるようにサポートすることです。食事や入浴、着替えといった基本的な動作だけでなく、家事や外出、趣味活動など、生活のあらゆる場面で支援が必要となる場合があります。そのため、単に身体的な介助を行うだけでなく、その方の持っている能力を最大限に活かし、残された機能を維持・向上させるための取り組みが重要です。

近年、科学技術の進歩は目覚ましく、AIやロボット技術を活用した新たな自立支援機器の開発も進んでいます。例えば、歩行を補助するロボットや、音声で操作できる家電製品など、高齢者の生活を支える様々な機器が登場しています。これらの機器を活用することで、身体機能の低下を補い、より安全で快適な生活を送ることが可能になります。

また、地域包括ケアシステムの構築も重要な役割を担っています。これは、医療、介護、福祉など、様々な分野の専門家が連携して高齢者を支える仕組みです。住み慣れた地域で、必要なサービスを切れ目なく受けられる体制が整えられることで、高齢者は安心して生活を続けられます。

自立支援には、多職種協働による包括的な取り組みが不可欠です。医師や看護師、介護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士など、様々な専門家がそれぞれの専門知識や技術を活かし、高齢者一人ひとりの状況や希望に合わせたきめ細やかな支援を提供することが大切です。

誰もが年を重ね、いつかは支援が必要になるかもしれません。だからこそ、高齢者が尊厳を保ち、自分らしく、安心して生活できる社会を築いていくことが、私たちの共通の目標であると言えるでしょう。