自立支援:その人らしさを尊重したケア

介護を学びたい

先生、「自立支援」ってよく聞く言葉だけど、「介護」や「介助」との違いがよくわからないです。教えてもらえますか?

介護の研究家

なるほど。「介護」や「介助」は、日常生活で困っている部分を直接手伝うことだね。例えば、食事の介助や入浴の介護など。一方「自立支援」は、その人が自分で出来ることを最大限できるようにサポートすることだよ。たとえ時間がかかっても、見守ったり、少しだけ手伝ったりするイメージだね。

介護を学びたい

ということは、「介護」や「介助」の中に「自立支援」の考え方も含まれているということですか?

介護の研究家

その通り!「介護」や「介助」をする際にも、その人がどこまで自分でできるのかを見極めて、必要以上に手を出さない「自立支援」の視点が大切なんだ。例えば、服を着るのに時間がかかっても、なるべく自分で着るように促す、といったことだね。

自立支援とは。

『自立支援』という言葉について説明します。人は年をとったり、体に障がいがあったりすると、体の動きが悪くなることがあります。自立支援とは、そういう人たちが、持っている力を活かしながら、自分らしく生活できるように支えることです。介護保険が始まった2000年から、ずっと大切にされてきた考え方です。できることは自分で行い、より自立した生活を送ることを目指します。ですから、介護をする人は、手助けをしすぎないように気をつけなければなりません。

自立支援とは

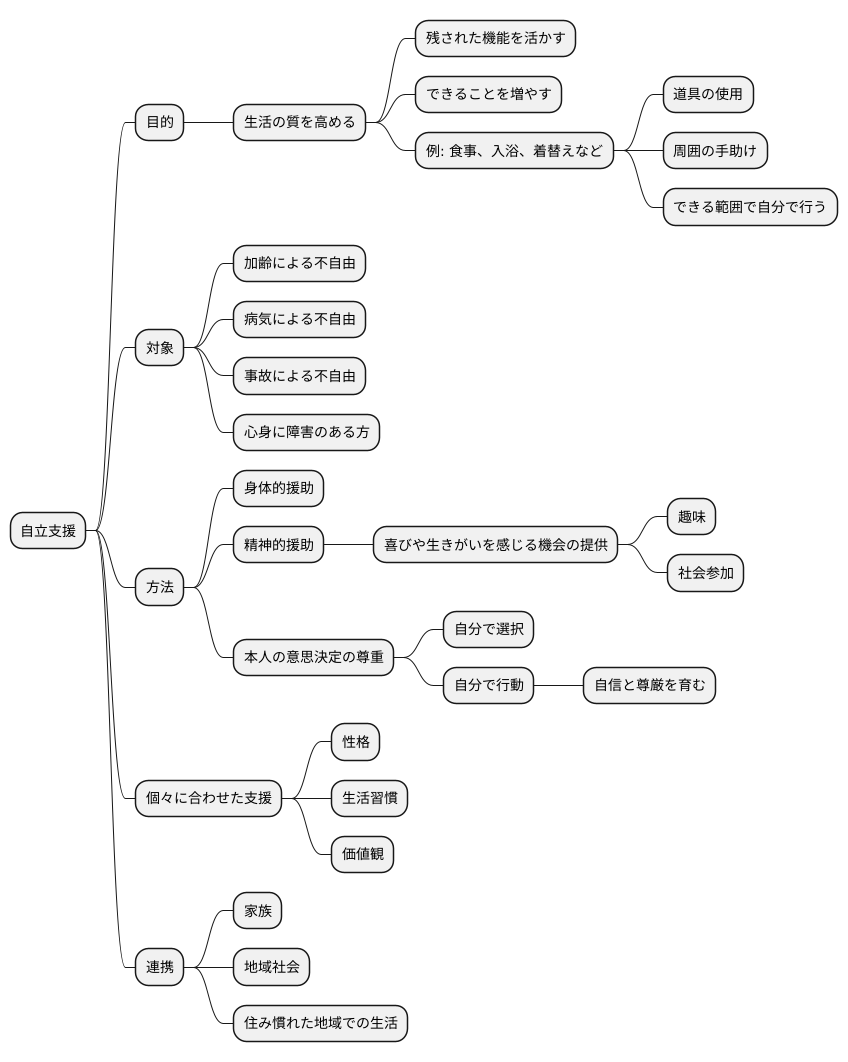

自立支援とは、加齢や病気、事故などによって体が不自由になったり、心身に障害のある方々が、持てる能力を最大限に発揮し、自分らしい生活を送れるように支える取り組みのことです。その人らしい生き方、暮らし方を尊重し、その人が望む生活の実現を目標とします。

自立支援の目的は、ただ単に身の回りの世話をすることではありません。できない部分を補うだけでなく、残された機能を活かし、できることを増やし、生活の質を高めることを目指します。例えば、食事や入浴、着替えといった日常生活動作において、一人で行うことが難しい場合でも、道具を使ったり、周囲の人の手助けを借りながら、できる範囲で自分で行うよう促します。

自立支援は、身体的な援助だけでなく、精神的な支援も重要です。日常生活を送る中で、喜びや生きがいを感じられるよう、趣味や社会参加の機会を提供することも大切です。また、本人の意思決定を尊重し、自分で選択し、行動できるよう支援することで、自信と尊厳を育み、より豊かな生活を送れるようにします。

介護や介助を行う際には、その人の性格や生活習慣、価値観などを理解し、個々の状況に合わせた支援を提供する必要があります。また、家族や地域社会との連携も重要です。周りの人々と協力しながら、その人が住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活を続けられるように支えていくことが、自立支援の大切な役割です。

介護保険制度における位置づけ

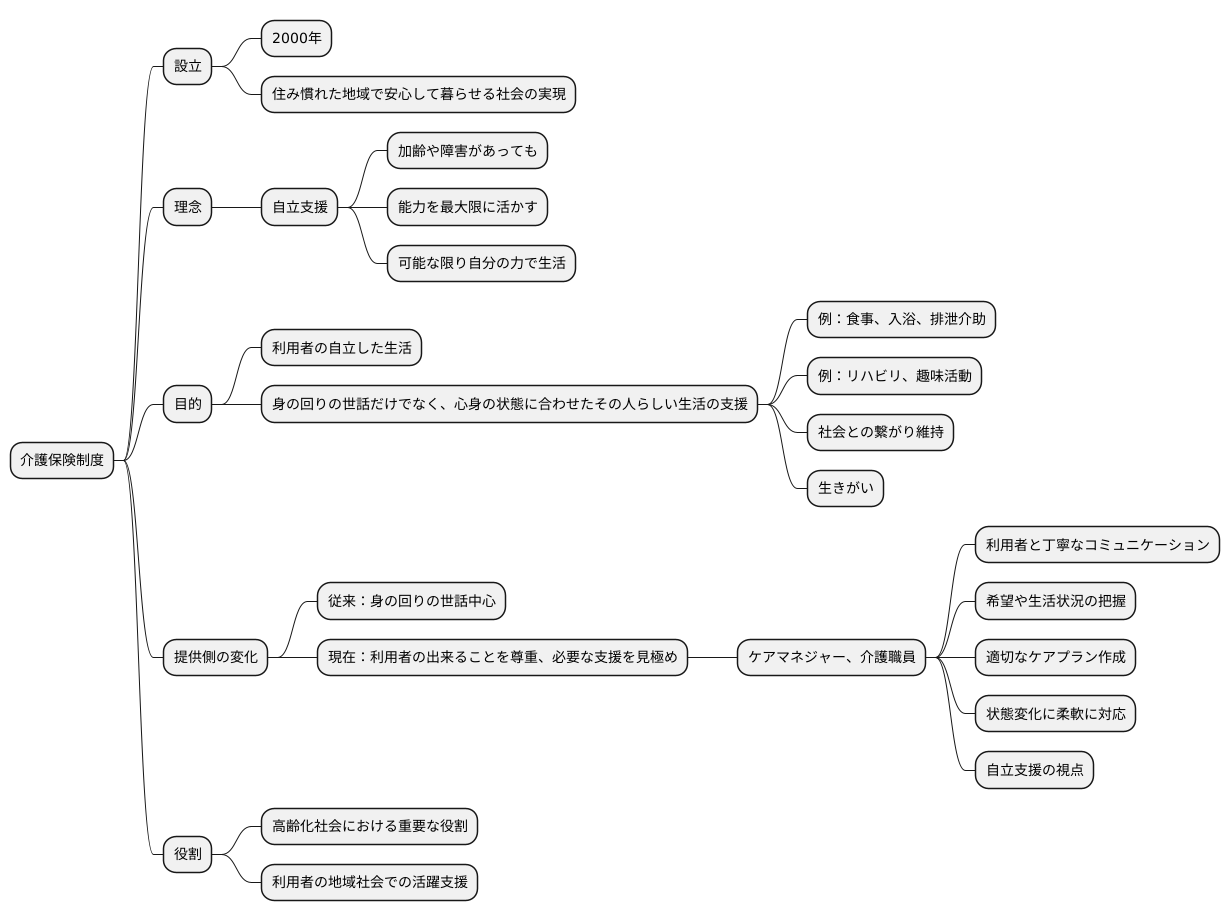

介護保険制度は、誰もが年を重ねても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、二〇〇〇年に創設されました。その根幹を成す理念が「自立支援」です。これは、加齢や障害によって生活に支障が生じた場合でも、その人が持っている能力を最大限に活かし、可能な限り自分の力で生活を送れるように支援することを意味します。

介護保険制度は、利用者の方々が自立した生活を送ることを目指しています。そのため、単に身の回りの世話をするだけでなく、心身の状態に合わせて、その人らしい生活を続けられるように支援することが重要です。例えば、食事や入浴、排泄などの日常生活動作の介助はもちろんのこと、リハビリテーションや趣味活動への参加支援などを通して、利用者の方々が社会との繋がりを維持し、生きがいを感じながら生活できるよう配慮されています。

自立支援は、介護を受ける側だけでなく、提供する側にも大きな変化をもたらしました。従来の介護は、利用者の方々の身の回りの世話を中心に行うことが多かったのですが、介護保険制度下では、利用者の方々が自分の力でできることを尊重し、必要な支援を見極めることが求められます。そのため、ケアマネジャーや介護職員は、利用者の方々と丁寧にコミュニケーションを取り、その方の希望や生活状況を把握した上で、適切なケアプランを作成する必要があります。また、利用者の方々の状態変化に柔軟に対応し、常に自立支援の視点を持ってサービスを提供することが大切です。

自立支援を重視する介護保険制度は、高齢化社会における重要な役割を担っています。利用者の方々が地域社会の一員として活躍できるよう、これからも質の高いサービス提供が期待されています。

過剰な支援の注意点

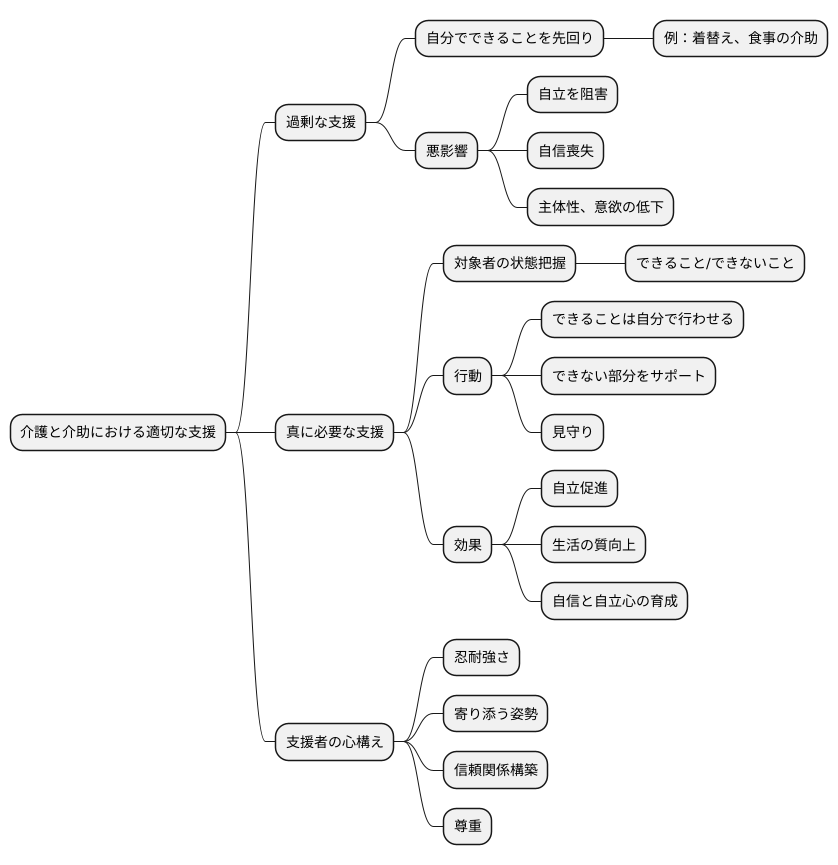

人の力になることは、喜びとやりがいを感じさせてくれます。特に、介護や介助が必要な方の暮らしを支える仕事は、深い思いやりと責任感を求められます。しかし、良かれと思って行う支援が、かえって相手のためにならない場合もあることを忘れてはいけません。いわゆる「過剰な支援」は、自立を促すどころか、その方の持っている力を奪い、自信を失わせる可能性があるのです。

過剰な支援とは、その方が自分でできることを先回りして行ってしまうことです。例えば、着替えを手伝う際に、まだ自分で腕を通せるのに、急いで全部やってしまう、食事の際に、一口ずつ食べさせてしまう、といった行為が挙げられます。このような支援は、一見親切に見えますが、その方の主体性を奪い、自発的に行動する意欲を削いでしまう危険性があります。

本当に必要な支援とは、その方の自立を促し、生活の質を高めるためのものです。そのためには、まず、その方が何ができるのか、何が難しいのかを正確に把握することが大切です。そして、できることは自分で行ってもらい、できない部分を適切にサポートします。見守ることも大切な支援の一つです。温かく見守りながら、必要な時に手を差し伸べることで、その方の自信と自立心を育むことができます。

この適切な支援を行うためには、私たち支援する側にも忍耐強さが必要です。焦らず、その方のペースに合わせてゆっくりと寄り添うことが大切です。信頼関係を築き、その方の気持ちを尊重しながら、共に歩んでいく姿勢が、真の支援と言えるでしょう。

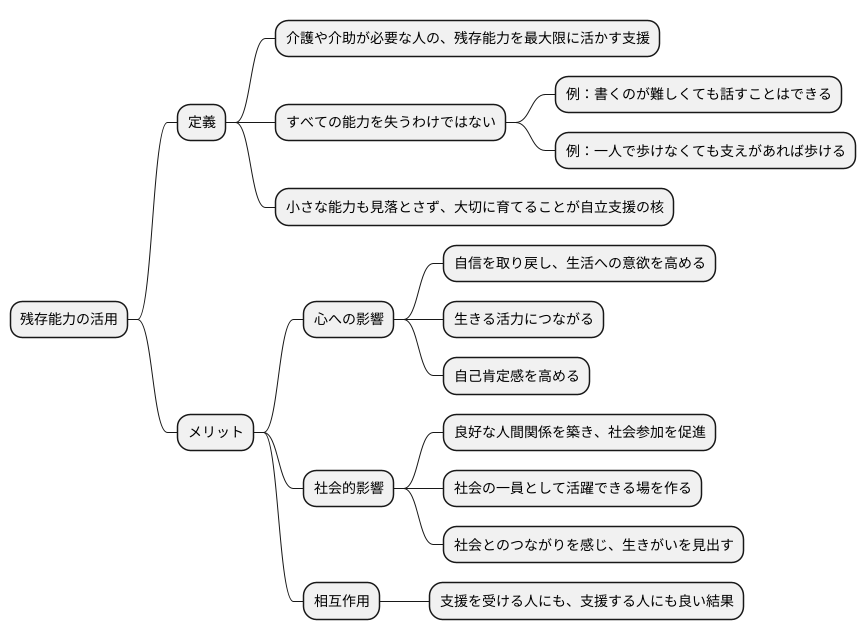

残存能力の活用

『残存能力の活用』とは、介護や介助が必要な方であっても、その人がまだ行える能力を最大限に活かす支援の考え方です。加齢や病気、事故などによって身体機能が低下したり、障害を負ったりした場合でも、すべての能力を失うわけではありません。例えば、文字を書くことが難しくなったとしても、話すことはできるかもしれません。一人で歩くことはできなくなっても、誰かの支えがあれば短い距離を歩けるかもしれません。このように、どんな小さな能力も見落とさず、大切に育てていくことが自立支援の核となる部分です。

残存能力を活かすことは、単に身体的な機能を維持するだけでなく、その人の心にも良い影響を与えます。自分でできることがあるという実感を持つことで、自信を取り戻し、生活に対する意欲を高めることができます。また、自分の力で何かを成し遂げる喜びは、生きる活力につながります。周囲の人々は、その人ができることを尊重し、「できないこと」ではなく「できること」に焦点を当てることで、その人の自己肯定感を高めることができます。

さらに、残存能力の活用は、良好な人間関係を築き、社会参加を促進するためにも重要です。周りの人々は、その人ができることを理解し、役割を与えることで、その人が社会の一員として活躍できる場を作ることができます。例えば、食事の準備を手伝ったり、洗濯物をたたんだり、といった小さな役割でも、その人にとっては大きな意味を持ちます。このような経験を通して、その人は社会とのつながりを感じ、生きがいを見出すことができるのです。そして、周りの人々も、その人の貢献を通して喜びを感じ、より温かい人間関係を築くことができます。このように、残存能力の活用は、支援を受ける人と支援する人、双方にとって良い結果をもたらすのです。

自立支援の目的

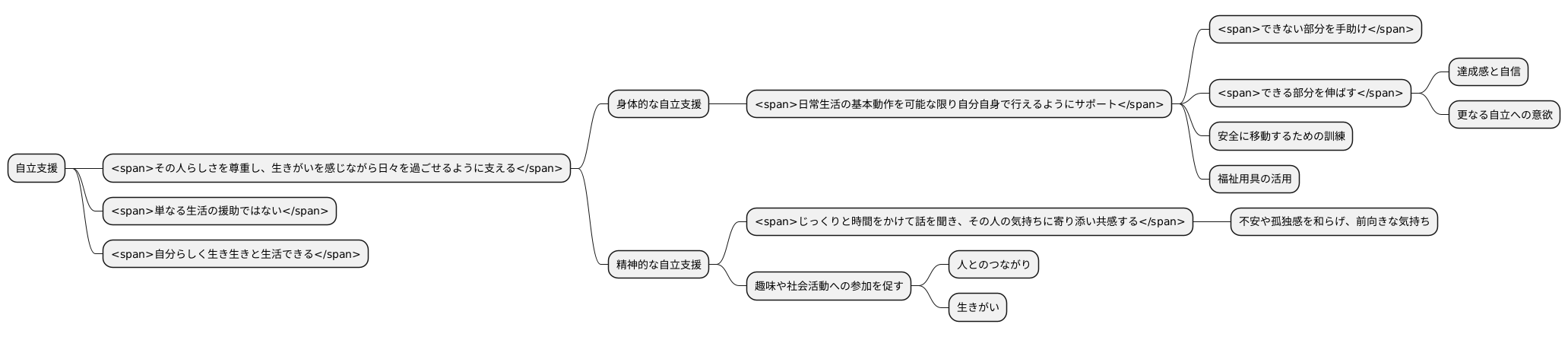

自立支援とは、その人がどれだけのことができるかを最大限に引き出し、可能な限り自分の力で生活を送れるようにお手伝いすることです。その最終的な目的は、その人らしさを尊重し、生きがいを感じながら日々を過ごせるように支えることです。そのためには、身体的な援助だけではなく、心のケアも大切になります。

まず、身体的な自立支援としては、食事や入浴、着替え、排泄といった日常生活の基本動作を、可能な限り自分自身で行えるようにサポートします。できない部分を手助けするだけでなく、できる部分を伸ばすように促すことが重要です。例えば、衣服のボタンを自分で留められるようになれば、達成感と自信につながり、更なる自立への意欲を高めることができます。また、安全に移動するための訓練や、福祉用具の活用なども、身体的な自立を促す上で有効な手段です。

精神的な自立支援も同様に重要です。じっくりと時間をかけて話を聞き、その人の気持ちに寄り添い共感することで、不安や孤独感を和らげ、前向きな気持ちで生活を送れるように支えます。趣味や社会活動への参加を促すことも、人とのつながりを深め、生きがいを見出すきっかけとなります。

自立支援は、単なる生活の援助ではありません。その人の尊厳を守り、自分らしく生き生きと生活できるように、温かい心で寄り添い、可能性を信じて支え続けることが大切です。それは、その人の人生を豊かに彩る、かけがえのない支援となるはずです。

支援者としての心構え

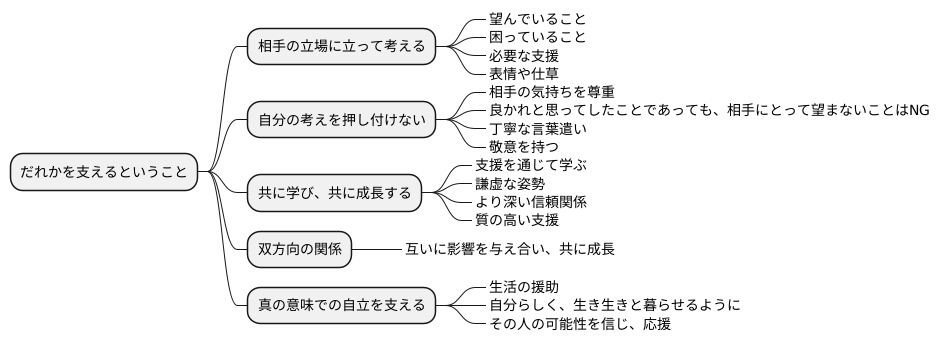

だれかを支えるということは、その人の人生に深く関わる責任ある仕事です。支援を必要とする人は、それぞれ異なる背景や考え方、感じ方を持っています。そのため、常に相手の立場に立って物事を考え、行動することが何よりも大切です。たとえば、相手が何を望んでいるのか、どんなことに困っているのか、どのような支援を必要としているのかを、相手の言葉だけでなく、表情や仕草からも丁寧に読み取ろうとする姿勢が重要です。

支援を行う際に、自分の価値観や考え方を押し付けてしまうと、相手は窮屈さを感じ、真の信頼関係を築くことはできません。相手の気持ちを尊重し、決して自分の考えを押し付けないように、常に相手の気持ちを最優先に考える必要があります。たとえ良かれと思ってしたことであっても、相手にとって望まないことであれば、それは適切な支援とは言えません。相手の気持ちを理解しようと努め、丁寧な言葉遣いを心がけ、常に敬意を持って接することが大切です。

また、支援する側と支援される側という一方的な関係ではなく、共に学び、共に成長していくという姿勢を持つことも重要です。支援を通じて、私たち自身も多くのことを学び、人として成長することができます。相手から学ぶ謙虚な姿勢を持つことで、より深い信頼関係を築き、より質の高い支援を提供することに繋がるでしょう。支援は一方通行の関係ではなく、互いに影響を与え合い、共に成長していく双方向の関係であることを理解する必要があります。

このように、相手の立場を理解し、尊重する心、そして共に成長していくという姿勢を持つことで、その人に本当に寄り添った、真の意味での自立を支えることができるのです。それは、単に生活の援助をするだけでなく、その人が自分らしく、生き生きと暮らせるように、その人の可能性を信じ、応援し続けることです。