自然観察法:高齢者支援の新たな視点

介護を学びたい

先生、「自然観察法」って、高齢者の方をただ見ているだけってことですか?何か記録したりするんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。ただ見ているだけではありませんよ。高齢者の方の日常生活動作や行動、表情などを客観的に観察し、記録します。例えば、食事の時にどのように箸を使っているか、歩行時にふらついているか、表情は明るいのかなどを注意深く観察するのです。

介護を学びたい

なるほど。記録したことはどうするんですか?

介護の研究家

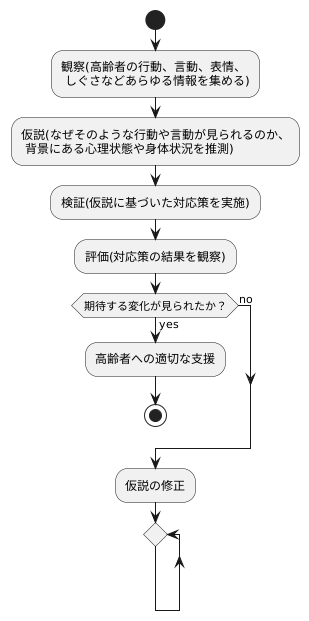

記録した内容をもとに、なぜそのような行動をするのか、困っていることはないのかといった仮説を立てます。そして、その仮説に基づいて、より適切な介護・介助の方法を考え、実践していくのです。つまり、観察→記録→仮説→実践という流れですね。

自然観察法とは。

『自然観察法』とは、介護や介助が必要な高齢者の方々が、より自立した生活を送れるよう支援するための一つの方法です。これは、心理学の考え方と方法に基づいており、高齢者の方々が普段の生活でどのような問題を抱えているのかを、自然な状態のまま、ありのままに観察します。そして、その観察結果から何が問題となっているのかを推測し、より効果的な介護や介助のサービスを提供していくというものです。反対に、あらかじめ設定した状況で観察する方法は『実験観察法』と呼ばれます。

観察による理解

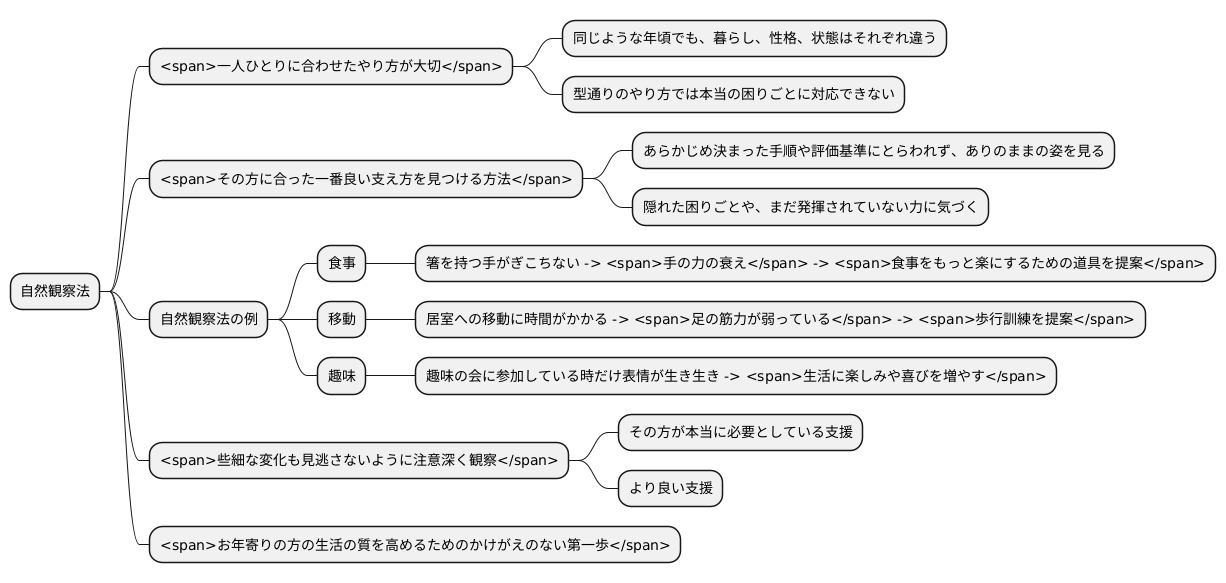

お年寄りの方を支えるとき、一人ひとりに合わせたやり方がとても大切です。同じような年頃の方でも、これまでの暮らしや性格、今の状態はそれぞれ違います。そのため、型通りのやり方では本当の困りごとに対応できないことがあります。そこで役に立つのが、普段の様子をじっくりと見ることです。これを自然観察法と言います。

自然観察法とは、お年寄りの方が毎日どのように過ごしているのか、どんなことで困っているのかを注意深く観察することで、その方に合った一番良い支え方を見つける方法です。あらかじめ決まった手順や評価の基準にとらわれず、ありのままの姿を見ることで、隠れた困りごとや、まだ発揮されていない力に気づくことができるかもしれません。

例えば、食事の時に箸を持つ手がぎこちない様子を見れば、手の力の衰えに気づくことができます。そして、食事をもっと楽にするための道具を提案できるでしょう。また、居室への移動に時間がかかっている様子から、足の筋力が弱っていることに気づき、歩行訓練を提案できるかもしれません。あるいは、趣味の会に参加している時だけ表情が生き生きとしていることに気づけば、その方の生活に楽しみや喜びを増やすための方策を考えるきっかけになります。

このように、些細な変化も見逃さないように注意深く観察することで、その方が本当に必要としている支援が見えてきます。そして、その方に合ったより良い支援に繋がるのです。自然観察法は、お年寄りの方の生活の質を高めるためのかけがえのない第一歩と言えるでしょう。

仮説と検証の繰り返し

人は、加齢とともに身体機能や認知機能が低下することがあります。そのため、高齢者の生活を支えるためには、注意深い観察と、その観察に基づいた柔軟な対応が求められます。観察とは、単に高齢者の様子を眺めることではありません。高齢者の行動や言動、表情やしぐさなど、あらゆる情報を注意深く集めることが重要です。そして、集めた情報をもとに、なぜそのような行動や言動が見られるのか、その背景にある心理状態や身体状況を推測します。これが仮説を立てるということです。

例えば、高齢者が散歩に出かけるのをためらっている様子を観察したとします。この時、「足腰が痛むのではないか?」あるいは「今日は気分がすぐれないのではないか?」「誰かと一緒に散歩に行きたいのではないか?」など、様々な仮説を立てることができます。

仮説を立てたら、次はその仮説を検証するための方法を考えます。足腰が痛むと仮定した場合、休憩場所を設けたり、杖の使用を提案したり、散歩の距離を短くしたりといった対応策が考えられます。気分がすぐれないと仮定した場合には、無理に散歩を勧めるのではなく、室内でできる軽い運動や趣味活動を提案するなど、その方に合った対応を検討します。誰かと一緒に散歩に行きたいと仮定した場合には、他の入居者や職員に声をかけ、一緒に散歩に出かける機会を作るなどの対応策が考えられます。

そして、実際に対応策を実行し、その結果を観察します。高齢者が散歩に出かけるようになったのか、表情が明るくなったのか、会話が増えたのかなど、変化の有無を確認します。もしも期待したような変化が見られなかった場合は、最初の仮説が間違っていた可能性があります。その場合は、改めて観察を行い、別の仮説を立て、検証するという流れを繰り返します。このように、観察、仮説、検証、そして修正という一連の流れを繰り返し行うことで、より精度の高い、その方に合った支援を提供することが可能になります。高齢者一人ひとりの状況を的確に把握し、寄り添う姿勢が大切です。

心理学からの知見

心の動きを探る学問である心理学は、高齢者を支える場面でも大いに役立ちます。 特に、人の行動をありのままに見つめる自然観察法は、心理学の研究で磨かれてきた手法であり、高齢者への支援の質を高めるために役立てられています。

心理学では、人の行動や心の状態をじっくりと観察し、分析することで、その根底にある仕組みを明らかにしようとします。この考え方は、高齢者の行動を深く理解し、的確な支援を行う上で非常に重要です。例えば、高齢者が何かを伝えようとしているのに言葉が出てこない様子や、特定の話題を避けている様子を観察したとします。このような場合、過去のつらい出来事が影響しているかもしれないと考え、言葉以外のサインにも注意を払いながら、慎重に接する必要があります。

また、心理学では、人の心は年齢とともに変化することを踏まえ、高齢期特有の心の状態についても理解を深めています。物事を覚えにくくなる、新しい環境に慣れるのが難しくなるといった変化は、高齢期によく見られるものです。こうした変化に戸惑い、自信を失ってしまう高齢者も少なくありません。支援者は、高齢者のこうした心の変化に寄り添い、穏やかな気持ちで日々を過ごせるように支えることが大切です。

心理学の知識を活用することで、表面的な行動だけでなく、その奥にある感情や心の状態にも配慮した、より質の高い支援が可能になります。 焦ったり、無理強いしたりするのではなく、高齢者自身のペースを尊重し、安心できる関係を築くことが重要です。そうすることで、高齢者は心を開き、自分自身について話してくれるようになるでしょう。そして、その言葉に耳を傾けることで、より適切な支援へと繋げることができるのです。

| 心理学の活用 | 高齢者支援への応用 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 自然観察法 | 高齢者の行動や心の状態を観察し、分析することで、根底にある仕組みを明らかにする。 | 言葉が出てこない、特定の話題を避けているなどの行動から、過去のつらい出来事の影響などを推測し、言葉以外のサインにも注意を払いながら慎重に接する。 |

| 年齢による心の変化への理解 | 物事を覚えにくくなる、新しい環境に慣れるのが難しくなるといった高齢期特有の心の変化に寄り添い、穏やかな気持ちで日々を過ごせるように支える。 | 焦ったり、無理強いしたりするのではなく、高齢者自身のペースを尊重し、安心できる関係を築く。 |

| 感情や心の状態への配慮 | 表面的な行動だけでなく、その奥にある感情や心の状態にも配慮した、より質の高い支援を行う。 | 高齢者の言葉に耳を傾け、より適切な支援へと繋げる。 |

実験観察法との違い

人が行動する様子を調べる方法には、大きく分けて二つの方法があります。一つは実験観察法、もう一つは自然観察法です。この二つの方法は、観察の環境設定に大きな違いがあります。

実験観察法は、観察する目的のために特別な環境を用意します。たとえば、集中力を調べるために、わざと騒がしい部屋と静かな部屋を用意し、それぞれの部屋で計算問題を解いてもらう様子を観察する、といった具合です。このように、特定の条件を意図的に作り出すことで、行動への影響を調べ、原因と結果の関係を明らかにすることが目的です。この方法の利点は、条件を細かく調整できるため、正確な比較検討がしやすい点です。しかし、人工的な環境であるがゆえに、普段の生活での様子とは異なる行動が出てしまう可能性も考慮しなければなりません。

一方、自然観察法は、特別な設定をせずに、いつもの生活の中で行動を観察する方法です。たとえば、保育園で子どもたちが遊んでいる様子をありのまま観察したり、高齢者の方が自宅でどのように過ごしているかを記録したりします。この方法では、普段の生活での行動を直接観察できるため、より自然な姿を捉えることができます。しかし、観察する側の主観が入ってしまったり、環境の変化によって行動が左右されたりするため、客観的なデータを得ることが難しいという課題もあります。

このように、実験観察法と自然観察法はそれぞれに長所と短所があります。行動を詳しく調べたい場合は実験観察法、ありのままの姿を捉えたい場合は自然観察法といったように、観察の目的や状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。

| 項目 | 実験観察法 | 自然観察法 |

|---|---|---|

| 環境設定 | 特別な環境を用意 | 特別な設定をしない |

| 目的 | 条件を調整し、原因と結果の関係を明らかにする | 普段の生活での行動を直接観察する |

| 長所 | 条件を細かく調整でき、正確な比較検討がしやすい | 普段の生活での自然な姿を捉えることができる |

| 短所 | 人工的な環境のため、普段とは異なる行動が出る可能性がある | 主観が入ったり、環境変化の影響を受けやすく、客観的なデータを得にくい |

自立支援への応用

日常生活を自分自身で行う力を支える自立支援において、ありのままの様子を注意深く見る自然観察法は大きな役割を持ちます。高齢の方々が普段の生活でどのように行動されているのかを観察することで、どのような場面で手を貸す必要があるのか、どのような力を残しておいたり、伸ばしたりすれば、自分の力で生活できるようになるのかを理解することができます。

例えば、食事の準備で材料を細かく切ることが難しい様子が見られたとしましょう。この場合、切るのが難しい包丁ではなく、皮をむく道具を使うことを提案したり、既に火が通っている食材を使うことを勧めたり、その方に合ったやり方を考えることができます。また、歩く時にふらつく様子が見られた場合は、手すりの設置を提案したり、杖の使用を勧めたりすることで、安全な歩行を支援することができます。このように、小さな変化も見逃さずに観察することで、その方に本当に必要な支援を見つけることができます。

さらに、自然観察法は高齢の方々が持っている力を最大限に活かすことを目指します。例えば、庭いじりが好きな高齢の方であれば、プランター菜園を提案することで、身体を動かす機会を増やし、生きがいを持つことにも繋がります。また、昔、裁縫が得意だった高齢の方であれば、簡単な手芸を勧めることで、指先の運動能力の維持に繋がるだけでなく、作品を作る喜びを通して自信を取り戻すことにも繋がります。

このように、自然観察法は高齢の方々が今持っている力を活かしながら、より自立した生活を送るためのお手伝いをするための大切な方法です。その人らしい生活を尊重し、必要な時に必要な支援を提供することで、高齢の方々の生活の質を高めることに繋がるのです。

| 観察内容 | 課題 | 支援例 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 食事の準備で材料を細かく切ることが難しい | 材料を細かく切ることができない | 皮むき器を使う、火が通っている食材を使う、その人に合ったやり方を考える | 食事準備の自立支援 |

| 歩く時にふらつく | 歩行が不安定 | 手すりの設置、杖の使用 | 安全な歩行の支援 |

| 庭いじりが好き | 身体を動かす機会が少ない、生きがいが少ない | プランター菜園 | 身体を動かす機会の増加、生きがいの創出 |

| 昔、裁縫が得意だった | 指先の運動能力の低下、自信喪失 | 簡単な手芸 | 指先の運動能力の維持、自信回復 |

より良い介護の実現に向けて

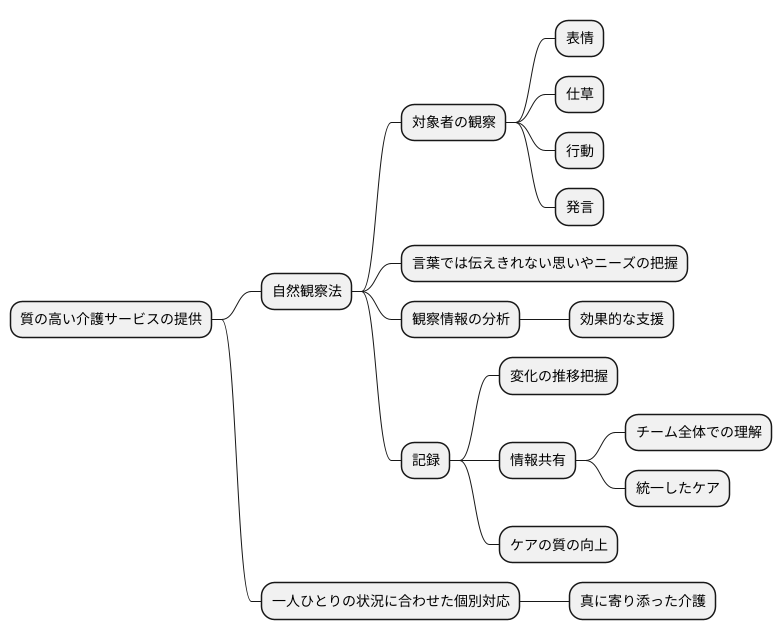

高齢化が進む現代社会において、質の高い介護サービスの提供はますます重要性を増しています。誰もが歳を重ね、いつかは介護が必要となる可能性がある時代です。だからこそ、誰もが安心して老後を過ごせるよう、質の高い介護の実現が求められています。その実現のために、自然観察法は非常に有効な手段となります。

自然観察法とは、対象となる方を注意深く観察することで、その方の状態や変化を把握する方法です。介護の現場では、高齢者の方々の表情、仕草、行動、発言などを注意深く観察することで、言葉では伝えきれない思いやニーズを読み取ることができます。例えば、いつも笑顔で明るい方が、今日は少し元気がないように見える。食事を残されることが多くなった。このような些細な変化も見逃さず、観察を通して得られた情報を適切に分析することで、より効果的な支援を提供できるようになります。

自然観察法を効果的に行うためには、記録が重要です。観察した内容を記録に残すことで、変化の推移を把握しやすくなります。また、記録を他の介護職員と共有することで、チーム全体で高齢者の方を理解し、統一したケアを提供することに繋がります。さらに、記録はケアの質の向上にも役立ちます。過去の記録を振り返ることで、より良いケアの方法を検討することができます。

高齢者の方々は、それぞれの人生経験、価値観、そして個性を持っています。画一的なサービスではなく、一人ひとりの状況に合わせた個別対応が必要です。自然観察法を通して高齢者の方々を深く理解することで、その方らしい生活を支える真に寄り添った介護を実現できるはずです。高齢者の声に耳を傾け、行動を観察し、そしてその背後にある思いを理解しようと努めることが、より良い介護への第一歩です。