認知症自立度:理解と支援のポイント

介護を学びたい

先生、「認知症自立度」について教えてください。介護と介助の違いが、よくわからないんです。

介護の研究家

いい質問ですね。まず「認知症自立度」は、高齢者の認知機能の程度を段階的に表すものだよ。自立した生活ができる『Ⅰ』から、常に介護が必要な『Ⅳ』、そして医療ケアが必要な『M』まで、段階分けされているんだ。自立度が低くなるほど、日常生活での援助が必要になるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。それで、介護と介助の違いはどこですか?

介護の研究家

簡単に言うと、介護は日常生活全般の支援で、食事や入浴、排泄の世話など、生活の維持に直接関わることを指すよ。介助は、特定の動作や行為を補助することで、例えば階段の上り下りを手伝ったり、服を着るのを手伝ったりすることだね。認知症自立度が上がると、介護の必要性が高まり、介助だけでは難しくなるんだよ。

認知症自立度とは。

『認知症の程度による自立の度合い』という言い方について説明します。これは、お年寄りの認知症のレベルを測るものです。状態によって、次の段階に分けられます。まず、一人で生活できる『ほぼ自立』。次に、誰かが見ていれば一人で生活できる『見守り自立』で、これは家庭の外で見守りが必要な場合と、家庭内で見守りが必要な場合に分かれます。それから、日常生活に支障が出てきて、お世話が必要になる『介護が必要』で、これは日中を中心にお世話が必要な場合と、夜間を中心にお世話が必要な場合に分かれます。さらに、日常生活に支障がしばしば出てきて、常に介護が必要な『常時介護が必要』。最後に、心の状態や問題行動、または重い体の病気が続いていて、特別なケアが必要な『特別なケアが必要』です。

認知症自立度とは

認知症自立度とは、認知症を抱える高齢者が日常生活においてどの程度自分の力で生活を送ることができるのかを段階的に測るためのものです。この尺度は、介護を必要とする度合いを客観的に判断するだけでなく、一人ひとりに合った適切な介護計画を作成し、より効果的な援助を提供するために役立てられます。

認知症の進行具合は人によって大きく異なり、症状の出方も様々です。同じ認知症であっても、ある人は記憶障害が顕著に出る一方で、他の人は意思疎通が難しくなるなど、個人差が大きいため、画一的な援助ではなく、個々の状況に合わせた細やかな対応が必要不可欠です。認知症自立度は、そのようなきめ細やかな対応を行うための重要な判断材料となります。

この尺度を用いることで、家族や介護に携わる人たちが共通の認識を持ち、協力して一貫性のある援助を提供することが可能になります。例えば、食事や入浴、着替えなどの日常生活動作において、どの程度の援助が必要なのかが明確になるため、介護者間で認識のずれが生じにくくなります。また、定期的に評価を行うことで、認知症の進行や症状の変化を早期に発見し、必要な対策を迅速に講じることにも繋がります。例えば、以前は一人でできていたことが難しくなってきた場合、すぐに対応策を検討することで、高齢者の生活の質を維持し、より良い状態を保つことに貢献できます。

認知症自立度は、介護の現場で非常に重要な役割を果たす指標と言えるでしょう。客観的な評価に基づいた適切な援助は、認知症高齢者の自立を支援し、穏やかな日常生活を送るための支えとなります。

| 認知症自立度の目的 | 認知症自立度のメリット |

|---|---|

|

|

自立度の段階と特徴

認知症の方の自立度は、大きく分けてⅠ(いち)からM(エム)までの段階に分類されます。それぞれの段階で、日常生活を送る上でのできることとできないことが異なり、必要な支援の内容も変わってきます。

Ⅰは「ほぼ自立」の状態です。日常生活に支障なく一人で過ごすことができ、特別な支援は必要ありません。

Ⅱは「誰かが見ていれば自立」の状態です。Ⅱaは家庭の外で、Ⅱbは家庭の中で、見守りがあれば一人で活動できます。例えば、買い物や散歩など、外出時に付き添いが必要になる場合もあります。

Ⅲは「日常生活に困難をきたし介護が必要」な状態です。Ⅲaは日中、食事の準備や着替えなどで介助が必要となることがあります。Ⅲbは夜間、トイレに行く、あるいは一人で眠ることが難しくなり、介助が必要となる場合があります。日中と夜間で必要な介助の程度が異なるため、注意が必要です。

Ⅳは「日常生活に困難が頻繁に見られ常時介護が必要」な状態です。食事、入浴、排泄といった日常生活の基本的な動作においても、介助なしでは行うことが難しくなります。

Mは、精神症状や問題行動、あるいは重い身体の病気が続いている状態です。認知症の症状に加えて、これらの症状への対応も必要となるため、より専門的な医療や介護の連携が求められます。

このように、認知症の自立度は段階的に変化し、それに伴い必要な介護の内容も大きく変わります。初期の段階では、薬の管理やお金の管理の支援が必要となることもありますが、病気が進むにつれて、食事や入浴、排泄といった日常生活の動作の介助が必要になってきます。適切な世話を提供するためには、現在の自立度を正しく理解することがとても大切です。そして、その変化にも気を配り、常にその人に合った支援を提供していく必要があります。

| 自立度 | 状態 | 必要な支援 |

|---|---|---|

| Ⅰ | ほぼ自立 | 特別な支援は不要 |

| Ⅱa | 家庭の外で、見守りがあれば自立 | 外出時の付き添いなど |

| Ⅱb | 家庭の中で、見守りがあれば自立 | 家庭内での見守り |

| Ⅲa | 日中、日常生活に困難あり | 食事の準備、着替えなどの介助 |

| Ⅲb | 夜間、日常生活に困難あり | トイレ、睡眠の介助 |

| Ⅳ | 常時介護が必要 | 食事、入浴、排泄などの介助 |

| M | 精神症状、問題行動、重い身体の病気が続いている | 専門的な医療や介護の連携 |

適切なケアのために

適切な世話をするためには、まず、その人の状態を注意深く見て、正しく評価することが大切です。毎日の暮らしの中で、どんな時にどんな困りごとがあるのかを具体的に知ることで、必要な支え方を考えることができます。

例えば、食事の場面では、箸やスプーンをうまく使えないのか、それとも食事の内容を忘れてしまうのか、食べる意欲がないのかなど、困っている理由を特定することで、効果的な支援ができます。服を着る場面では、ボタンを留めるのが難しいのか、服の種類がわからないのかなど、具体的な状況を把握することが重要です。

また、認知症は少しずつ進む病気なので、定期的に状態を評価し、変化に合わせて世話の計画を見直すことも大切です。以前はできていたことができなくなることもあれば、逆に新しいことができるようになることもあります。

さらに、ご本人や家族の気持ちを尊重し、できるだけ自分でできるように支えることが重要です。必要以上に手助けすると、かえってその人の持っている力を弱めてしまうことがあります。自分でできることは、できるだけ自分でやってもらうことで、残っている能力を保ったり、さらに高めたりすることができます。

そして、ご本人や家族が安心して暮らせるように、心の支えも大切です。病気に対する不安や、生活の変化による戸惑いなど、様々な気持ちに寄り添い、話を聞いてあげたり、励ましたりすることで、穏やかな気持ちで日々を過ごせるように支援しましょう。

| 適切な世話のためのポイント | 具体的な行動 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 状態の観察と評価 | 日常生活の困りごとを具体的に把握する(例:食事、着替え) | 効果的な支援方法を考える |

| 困りごとの原因特定 | 困っている理由を特定する(例:箸が使えない、食事内容を忘れる、意欲がない) | 効果的な支援 |

| 定期的な評価と見直し | 認知症の進行状況に合わせて、世話の計画を見直す | 変化への対応 |

| 自己決定の尊重と支援 | 本人の意思を尊重し、できるだけ自分でできるように支える | 残存能力の維持・向上 |

| 心の支え | 不安や戸惑いに寄り添い、話を聞いて励ます | 安心できる生活の支援 |

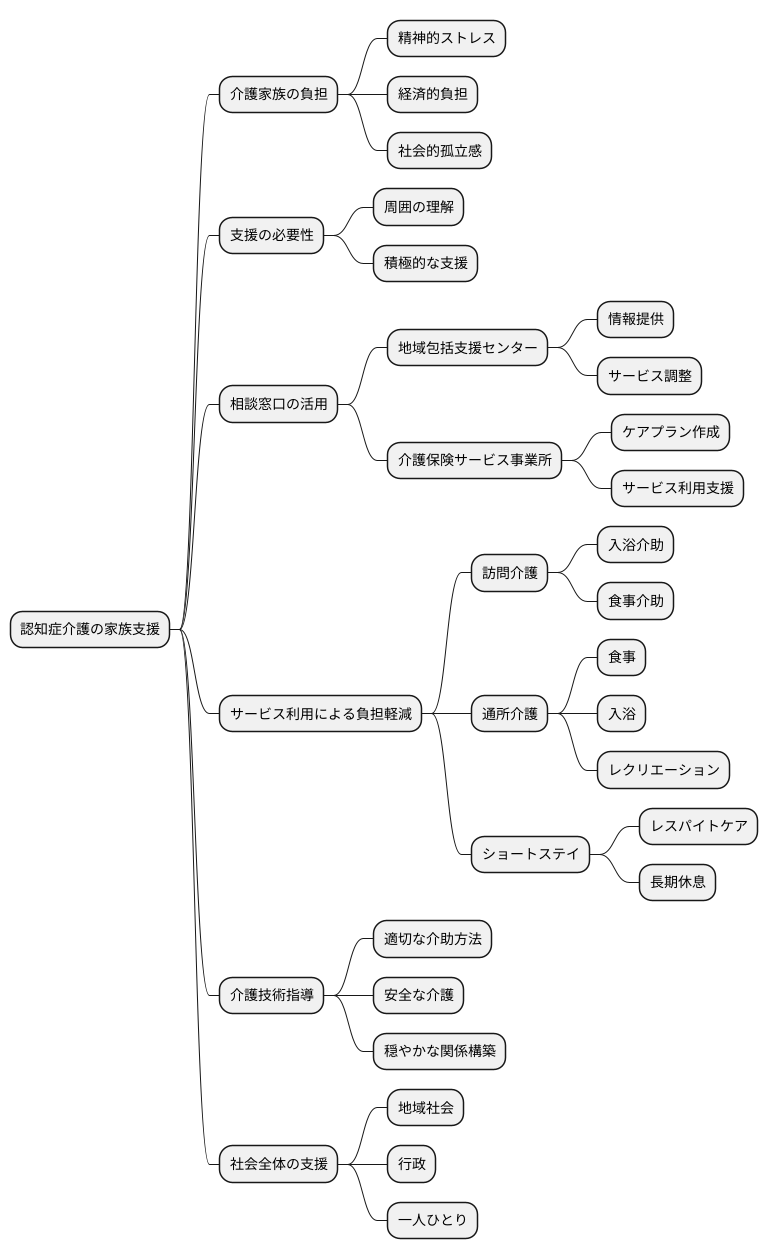

家族への支援

認知症を抱える方を家庭で支えることは、ご家族にとって大きな負担となる場合が多くあります。日々の世話に加えて、精神的なストレス、経済的な負担、そして社会的な孤立感など、様々な困難に直面することがあります。介護をするご家族が、自分自身も心身ともに健康でいるためには、周囲の理解と支援が欠かせません。

まずは、一人で抱え込まずに、相談できる窓口を積極的に活用することが大切です。お住まいの地域にある地域包括支援センターでは、介護に関する様々な相談を受け付けており、必要な情報提供やサービスの調整を行ってくれます。また、介護保険サービス事業所も相談窓口として利用できます。ケアマネージャーと呼ばれる専門家が、ご家族の状況に合わせたケアプランを作成し、適切なサービスの利用を支援してくれます。

介護の負担を軽減するために、具体的なサービスの利用も検討してみましょう。例えば、介護職員が自宅を訪問して入浴や食事の介助などを行う訪問介護サービスや、日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受ける通所介護サービスがあります。これらのサービスを利用することで、ご家族は一時的に介護から解放され、休息をとったり、自分の時間を持つことができます。また、短期間、施設に宿泊して介護を受けるショートステイを利用すれば、より長い時間の休息をとることが可能です。これは、レスパイトケア(一時的な休息のためのサービス)と呼ばれ、介護をするご家族の心身の負担軽減に大きく役立ちます。

介護技術の指導を受けることも重要です。専門家から適切な介助方法を学ぶことで、介護の負担を軽減し、より安全に介護を行うことができます。また、認知症の方の状態に合わせた対応方法を学ぶことで、より穏やかな関係を築くことができるでしょう。

介護をするご家族が笑顔でいられるように、そして介護される方が穏やかに過ごせるように、社会全体で支えていくことが重要です。地域社会、行政、そして私たち一人ひとりが、介護をするご家族を支える温かい社会を築いていく必要があります。

地域社会との連携

認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域に住む人たちの理解と協力が欠かせません。認知症は誰にでも起こりうる病気です。高齢化が進む中で、認知症の方を支える仕組みづくりは、地域全体の課題となっています。

まず、認知症について正しい知識を広めることが大切です。認知症は、単なる物忘れとは異なり、脳の病気によって記憶や判断力などが低下していく状態です。周囲の人々が認知症について正しく理解することで、偏見や差別がなくなり、温かい気持ちで接することができるようになります。地域での講演会や学習会、認知症サポーターの養成講座などを積極的に活用し、認知症への理解を深めましょう。

次に、認知症の方が地域での生活を続けられるよう、具体的な支援体制を整える必要があります。例えば、買い物や通院の付き添い、家事の手伝い、趣味活動への参加支援など、できることはたくさんあります。また、認知症の方が地域活動に参加しやすいよう、配慮も必要です。例えば、活動内容を分かりやすく説明したり、休憩時間をこまめに設けたりすることで、参加へのハードルを下げることができます。

これらの取り組みを地域全体で協力して進めることが重要です。行政機関、医療機関、福祉施設、地域住民がそれぞれの役割を担い、連携を強化することで、より効果的な支援体制を構築できます。地域の行事やイベントに認知症の方を積極的に招き、交流の機会を増やすことも、相互理解を深める上で大切です。

認知症の方が孤立することなく、地域社会の一員として安心して暮らせるように、皆で力を合わせ、支え合っていくことが大切です。誰もが安心して暮らせる温かい地域社会の実現に向けて、共に歩んでいきましょう。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 認知症への理解不足 | ・正しい知識を広める(講演会、学習会、認知症サポーター養成) ・偏見や差別をなくす ・温かい気持ちで接する |

| 認知症の方の生活支援不足 | ・買い物、通院、家事などの支援 ・趣味活動への参加支援 ・地域活動への参加しやすい配慮(説明、休憩) |

| 地域全体の連携不足 | ・行政、医療、福祉、住民の連携強化 ・地域の行事やイベントへの参加促進 ・交流機会の増加 |

より良い未来に向けて

高齢化が進む中で、認知症は私たちが向き合わなければならない大きな課題です。医療の進歩によって、認知症の早期発見や進行を遅らせる治療法の研究は進んでいますが、根本的な解決策はまだ見つかっていません。だからこそ、認知症になっても、それまでと変わらず住み慣れた地域で安心して生活を送れる社会を作ることが大切です。

認知症の自立度は人それぞれです。その状態をしっかりと見極め、一人ひとりに合った適切な世話を提供することで、生活の質を高め、より豊かな人生を送るお手伝いをすることができます。例えば、食事や着替え、入浴といった日常生活の動作を支援するだけでなく、趣味や楽しみ、社会とのつながりを維持できるような活動の機会を提供することも重要です。

認知症の方だけでなく、介護をする家族の負担を軽減することも忘れてはなりません。介護サービスの情報提供や相談窓口の設置、レスパイトケア(一時的な介護の代行)の充実など、家族を支える仕組みづくりも必要です。

さらに、認知症に関する研究や介護技術の開発、支援体制の整備といった様々な取り組みを積極的に進めることで、未来はより明るいものになるはずです。認知症になっても、尊厳を保ち、地域社会の一員として活躍できるような環境づくりを目指しましょう。誰もが安心して年を重ね、幸せな人生を送ることができる社会の実現に向けて、共に力を合わせていきましょう。

| 課題 | 解決策 | 具体的な取り組み |

|---|---|---|

| 認知症の高齢者の増加 | 住み慣れた地域で安心して生活できる社会の実現 |

|

| 介護家族の負担 | 家族支援体制の構築 |

|

| 認知症への根本的解決策の不足 | 認知症に関する研究推進、介護技術開発、支援体制整備 |

|