介護記録:質の高いケアへの道しるべ

介護を学びたい

先生、「介護記録」って、どんな風に書けばいいんですか?「介護」と「介助」って言葉もよく似てるし、記録も難しそうです。

介護の研究家

そうだね、確かに紛らわしいね。まず「介護」は、食事や入浴など、生活全般を支えること。一方「介助」は、特定の動作を助けることだよ。例えば、食事を「介助」することは「介護」の一部と言えるね。記録には、どんな「介助」をして、その結果どうなったのかを書くことが大切だよ。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の中に「介助」があるんですね。じゃあ、記録には「ご飯を食べさせるのを手伝いました」だけじゃなくて、「スプーンを使って、ご飯とおかずを交互に食べさせました。全部食べられました」みたいに具体的に書いた方がいいんですか?

介護の研究家

その通り!具体的に書くことで、他の職員も状況を正確に理解できるし、より良い支援に繋がるんだよ。食べた量や時間、表情なども記録できるとさらにいいね。

介護記録とは。

『お世話をした記録』について説明します。これは、お手伝いをした人たちの様子や状態を、周りの人たちに伝えるために毎日つける記録のことです。どんなお手伝いや処置をしたのか、普段の生活はどんな様子なのかなど、ちょっとしたメモではなく、詳しく記録することが大切です。この記録は『お世話をした記録』と呼ばれることもありますが、ここでは『お世話をした記録』という言葉を使います。

記録の大切さ

介護記録は、利用者の方々にとって、より良い生活を送るための大切な道しるべです。まるで航海の羅針盤のように、一人ひとりに合わせた最適なケアを提供するために欠かせないものです。利用者の方のその日の様子、時間ごとの変化、そして提供したケアの内容を細かく記録することで、質の高いケアを継続的に提供するための土台を作ることができます。記録はただの事務作業ではありません。利用者の方の尊厳を守り、より豊かな生活を支えるための大切な道具です。毎日丁寧に記録をつけることで、利用者の方の人生をより輝かせることに繋がります。

記録をつける際は、見たまま、聞いたままの事実を正確に書き留めることが大切です。自分の気持ちや個人的な考えを交えず、利用者の方の状態や変化をありのままに記録することで、ケアの質をさらに高めることができます。例えば、「利用者の方が笑顔で『ありがとう』と言われた」だけでなく、「午前10時、体操の後、利用者の方が笑顔で『ありがとう』と言われた」のように、具体的な時間や状況を添えて記録することで、より客観的な情報となります。

また、記録はケアチーム全体で共有される情報源です。正確な記録は、チームワークを高めることにも繋がります。利用者の方の状況をチーム全体で正しく理解することで、全員が同じ方向を向いて一貫したケアを提供できるようになり、より良い成果に繋がります。例えば、ある利用者の方が夜中に何度もトイレに起きる場合、その記録を共有することで、夜勤担当だけでなく、日勤担当も水分摂取量や排泄のタイミングに気を配り、より良いケアを提供できるようになります。このように、丁寧な記録は、利用者の方一人ひとりに最適なケアを提供するだけでなく、ケアチーム全体の連携を強化し、より良いケアの実現に貢献するのです。

| 介護記録の重要性 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 利用者のより良い生活のための道しるべ。質の高いケアを継続的に提供するための土台。利用者の尊厳を守り、豊かな生活を支えるための大切な道具。 | 見たまま、聞いたままの事実を正確に書き留める。自分の気持ちや個人的な考えを交えず、利用者の方の状態や変化をありのままに記録する。具体的な時間や状況を添えて記録する。(例:「午前10時、体操の後、利用者の方が笑顔で『ありがとう』と言われた」) | ケアの質を高める。利用者の人生をより輝かせる。 |

| ケアチーム全体で共有される情報源。チームワークを高める。 | 正確な記録を作成し、チーム全体で共有する。 | 全員が同じ方向を向いて一貫したケアを提供できる。より良い成果に繋がる。(例:夜中のトイレの回数記録の共有 → 水分摂取量や排泄タイミングへの配慮) |

| 利用者一人ひとりに最適なケアを提供。ケアチーム全体の連携を強化。 | 丁寧な記録をつける。 | より良いケアの実現に貢献する。 |

記録の内容

介護記録は、利用者の方々が日々どのような暮らしを送っているのか、そしてどのような援助が必要なのかを理解するための大切な手がかりとなるものです。そこで、記録にはどのような内容を書き記すべきか、具体的に見ていきましょう。

まず、利用者の方の体調や様子についてです。食事はどれくらい召し上がったのか、何時間眠れたのか、排泄はスムーズに行えたのかといった日常生活の些細な出来事まで、細かく記録することが重要です。たとえば、朝ご飯にお粥を半分残されたとしたら、その理由が体調不良によるものなのか、それとも単に食欲がないだけなのか、きちんと見極める必要があります。また、入浴や移動の際にどのような援助を行ったのか、その時利用者の方はどのような反応を示したのかも記録しておきましょう。

表情やしぐさ、言葉遣いなども大切な情報です。いつもと違う様子が見られたら、何か困っていることがあるのかもしれません。些細な変化も見逃さず、その時の状況や周囲の環境なども含めて記録に残すことで、より深く利用者の方を理解し、適切な対応をすることができます。

さらに、利用者の方との会話の内容も記録しておきましょう。何気ない会話の中から、その方の趣味や嗜好、考え方などを理解することができます。また、利用者の方から何か要望があった場合や、ご家族から連絡があった場合も、内容を正確に記録し、関係者間で情報を共有することが大切です。

こうした日々の記録を積み重ねていくことで、利用者の方一人ひとりの状態をより深く理解し、その方に合ったより良い援助を提供できるようになるのです。そして、記録を振り返ることで、ケアの質を向上させ、利用者の方にとってより質の高い暮らしの実現に繋げることができるのです。

| 記録項目 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| 体調や様子 | 食事量、睡眠時間、排泄状況、入浴や移動時の援助内容と利用者の反応 | 日常生活の些細な変化から、体調不良やニーズを把握するため |

| 表情やしぐさ、言葉遣い | いつもと違う様子、その時の状況や周囲の環境 | 非言語的な情報から、利用者の状態を深く理解し、適切な対応をするため |

| 会話の内容 | 趣味や嗜好、考え方、要望、家族からの連絡内容 | 利用者の理解を深め、ニーズに合わせた援助を提供するため、情報共有のため |

記録の活用方法

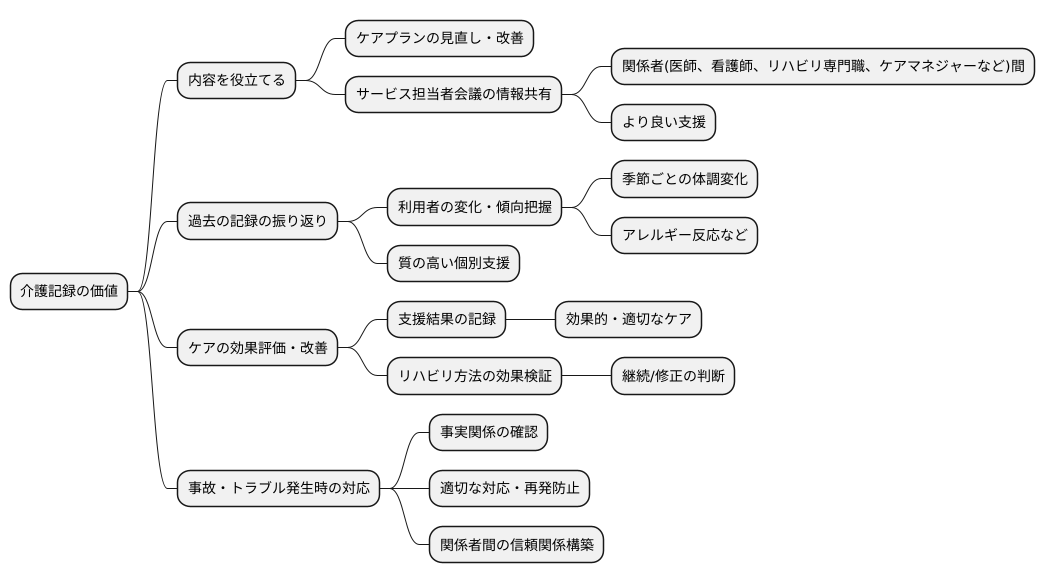

介護記録は、ただ書き残すだけではなく、その内容を役立てることで初めてその真の価値が生まれます。書き留められた情報は、利用者一人ひとりに合わせたケアプランをより良くするために見直したり、改善点を検討したりする際に活用されます。また、定期的に行われるサービス担当者会議では、関係者間で情報を共有するための大切な土台となります。医師や看護師、リハビリ専門職、ケアマネジャーなど、様々な専門職が関わる会議で、利用者の状態や変化を共有し、より良い支援につなげるために活用されます。

過去の記録を振り返ることで、利用者の心身の状態がどのように変化してきたのか、どのような傾向があるのかを掴むことができます。例えば、季節の変わり目に体調を崩しやすい、特定の食べ物でアレルギー症状が出るといったことなど、記録を通して把握することで、今後のケアに役立て、質の高い個別支援を提供することができます。

また、介護記録は、提供したケアの効果を客観的に評価し、改善していくためにも重要です。どのような支援を行った結果、利用者の心身の状態や生活にどのような変化があったのかを記録することで、より効果的で適切なケアを提供できるようになります。例えば、新しいリハビリ方法を試した結果、利用者の身体機能にどのような変化が見られたのかを記録することで、その方法の効果を検証し、継続するか、修正するかの判断材料にすることができます。

さらに、介護記録は、予期せぬ事故やトラブルが発生した場合に、事実関係を確認するための重要な資料となります。何が起きたのか、どのような対応をとったのかを正確に記録しておくことで、適切な対応を取り、同様の事態の再発防止に繋げることができます。また、記録に基づいた適切な対応は、関係者間の信頼関係を築き、より良いケアの提供にも繋がります。

記録の書き方

介護記録は、利用者の方々にとってより良いサービスを提供するために欠かせない大切なものです。その記録を効果的に活用するためには、正確で分かりやすい記録を心がけることが重要です。具体的には、5W1Hを意識して記録することで、必要な情報を漏れなく伝えることができます。

まず「いつ」は、サービスを提供した日付と時刻を具体的に記録します。午前か午後か、何時何分かまで細かく記録することで、時間の流れを明確に把握することができます。次に「どこで」は、サービスを提供した場所を記録します。居室なのか、食堂なのか、浴室なのかなど、具体的な場所を記録することで、状況の把握がしやすくなります。そして「誰が」は、サービスを提供した担当者名を記録します。担当者が誰であったかを明確にすることで、責任の所在を明らかにすることができます。

さらに「何を」は、利用者の方に行った具体的なサービス内容を記録します。例えば、食事の介助であれば、どのような食事を提供したのか、どの程度介助が必要だったのかなどを記録します。入浴の介助であれば、洗髪や洗体など、どの部分をどのように介助したのかを記録します。また、「なぜ」は、そのサービスを行った理由や目的を記録します。例えば、利用者の方が自分で食事をすることが難しいため、介助が必要であったという理由などを記録します。最後に「どのように」は、サービスをどのように提供したのか、その方法や手順を記録します。例えば、食事介助であれば、どのような姿勢で食事をさせたのか、どのような声かけを行ったのかなどを記録します。

これらの情報を漏れなく記録することで、他の担当者も状況を容易に理解し、適切なサービスの提供につなげることができます。また、専門用語や略語は避け、誰にでも理解できる言葉で記録することも重要です。記録は、利用者の方々の状態を正確に把握し、より良いサービスを提供するための大切な情報源です。客観的な事実を基に記録し、個人的な意見や解釈は加えないように注意し、具体的な数値や行動を記録することで、客観性を保ち、情報の正確性を高めましょう。

| 項目 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| いつ (When) | サービス提供の日付と時刻 (午前/午後、時/分まで) | 時間の流れを明確に把握するため |

| どこで (Where) | サービス提供の場所 (居室、食堂、浴室など) | 状況把握を容易にするため |

| 誰が (Who) | サービス提供の担当者名 | 責任の所在を明らかにするため |

| 何を (What) | 具体的なサービス内容 (食事内容、介助の程度、洗髪/洗体の部位など) | サービス内容の明確化 |

| なぜ (Why) | サービス実施の理由や目的 (例: 利用者が自分で食事をすることが難しい) | サービス実施理由の明確化 |

| どのように (How) | サービス提供の方法や手順 (食事の姿勢、声かけなど) | サービス提供方法の明確化 |

その他、記録をする上での注意点

- 専門用語や略語は避ける

- 客観的な事実を基に記録し、個人的な意見や解釈は加えない

- 具体的な数値や行動を記録する

電子化のメリット

介護記録を電子化することには、たくさんの良い点があります。これまで手書きで行っていた記録をコンピュータなどに取り込むことで、業務の進め方や利用者の方への対応を大きく変えることができます。

まず、記録の探し方や共有の仕方がとても簡単になります。必要な記録をすぐに探し出せるようになるので、情報共有にかかる時間も大幅に短縮され、職員同士のスムーズな連携につながります。また、会議や申し送りなどの場面でも、必要な情報をすぐに提示できるため、質の高い話し合いをすることができます。

次に、手書きに比べて、読み間違いや書き間違いといったミスが減ります。文字が読みづらいといった心配がなくなり、正確な情報に基づいたケアを提供できるようになります。これは、利用者の安全を守り、質の高いケアを提供する上でとても大切なことです。

さらに、電子化された記録はデータとして積み重ねられるため、様々な分析に役立ちます。例えば、利用者の状態の変化やケアの効果などを分析することで、より良いケアの計画を立てることができます。また、これらの分析結果は、今後の介護サービス向上に役立てることができます。

最後に、介護職員の負担を軽くするという効果も忘れてはいけません。記録にかかる時間が減ることで、利用者の方と向き合う時間が増えます。じっくりと話を聞いたり、一緒に活動したりすることで、利用者の方との信頼関係を築き、心のこもったケアを提供することに繋がります。これは、介護の質を高める上で非常に重要な要素となります。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 検索・共有の容易化 | 必要な記録の迅速な検索、情報共有時間の短縮、職員間連携の向上、質の高い会議・申し送り |

| ミスの減少 | 読み間違い・書き間違いの減少、正確な情報に基づいたケア、利用者の安全確保、質の高いケア提供 |

| データ分析によるケア向上 | 利用者の状態変化・ケア効果の分析、より良いケア計画、介護サービス向上 |

| 職員負担の軽減 | 記録時間短縮、利用者との時間増加、信頼関係構築、心のこもったケア提供、介護質向上 |

今後の展望

これから先の介護の世界では、記録の大切さがますます大きくなると考えられています。特に、機械の知恵や物のインターネットといった新しい技術を活用することで、記録の書き方や使い方に大きな変化が生まれるでしょう。

例えば、色々なものを感じる機械を使うことで、利用者の方々の体の状態や動きの量を自動的に記録できるようになります。これまでは人が目で見て手で記録していた作業が自動化されるため、介護職員の負担が軽くなり、より多くの時間を利用者の方々に向けることができるようになります。また、機械で記録することで、より正確で細かい情報が集められるようになるため、利用者の方々の状態をより深く理解することに繋がります。

さらに、集めた情報を機械の知恵で詳しく調べることが可能になります。例えば、利用者の方の体調がこれからどのように変化するかを予測したり、一人ひとりに合わせた介護の計画をより良いものにするために役立てたりすることができます。今まで気づきにくかった小さな変化も見つけやすくなり、病気の予防や早期発見にも役立つことが期待されます。

このように、新しい技術によって介護記録は、ただ記録を残すだけの道具から、介護の質を向上させるための強力な道具へと変わっていきます。そして、介護記録の進化は、利用者の方々がより良い生活を送るための大きな力となるでしょう。

より質の高い介護を提供するためには、介護記録の大切さを改めて認識し、それをどのように活用していくかを常に考え続ける必要があります。新しい技術を取り入れながら、利用者の方々にとってより良い介護を目指していくことが重要です。

| 技術の活用 | メリット | 今後の展望 |

|---|---|---|

| センサー等による自動記録 |

|

|

| AIによるデータ分析 | 介護の質の向上 | 利用者の生活の質の向上 |