認知症高齢者グループホームとは?

介護を学びたい

先生、「認知症高齢者グループホーム」ってよく聞くんですけど、どんなところか教えていただけますか?

介護の研究家

いい質問ですね。「認知症高齢者グループホーム」は、認知症の方が少人数で共同生活を送る住まいです。家庭的な雰囲気の中で、食事や入浴などの日常生活の援助を受けながら、できる限り自立した生活を送れるように支援する場所です。

介護を学びたい

少人数で生活するんですね。普通の老人ホームとは違うんですか?

介護の研究家

はい、違います。老人ホームなどの施設では、大勢の中で生活し、介護サービスを受けることが多いですが、グループホームでは、家庭に近い環境で、スタッフの援助を受けながら共同生活を送るので、認知症の症状の進行を穏やかにしたり、残された能力を活かして生活できるよう工夫されています。

認知症高齢者グループホームとは。

『認知症のお年寄りのための共同生活の家』(共同生活の家は、認知症のお年寄りのための共同生活の家、または認知症に対応した共同生活の介護サービスとも呼ばれています。)について説明します。

少人数で家庭的な暮らし

認知症高齢者グループホームは、認知症と診断された方が、少人数で家庭的な温かさの中で共同生活を送る住まいです。施設ではなく、家庭に近い環境の中で、他の入居者の方やスタッフとの触れ合いを通して、穏やかな毎日を過ごせるようにお手伝いさせていただきます。

グループホームの目的は、共同生活を通して認知症の進行を穏やかにし、生活の質を高めることです。入居者の皆さんは、食事の支度や掃除、洗濯などの家事、あるいは趣味や娯楽などの活動に、できる範囲で参加することで、日々の暮らしの喜びや役割を感じ、生きがいを保つことができます。このような活動への参加は、認知症の症状の軽減や心の安定にも繋がります。

家庭的な雰囲気作りを大切にしています。たとえば、食事は栄養バランスだけでなく、季節感や彩りにも気を配り、入居者の皆さんの好みに合わせて調理します。また、誕生日会などのイベントも定期的に開催し、楽しい時間を共有することで、笑顔と喜びに満ちた日々を過ごせるよう支援しています。

一人ひとりの生活のリズムや個性を尊重したケアを提供することも、グループホームの重要な役割です。朝はゆったりと過ごしたい方、夜は早く眠りたい方など、それぞれの生活習慣に合わせて過ごせるように配慮しています。また、個々の趣味や特技を活かせるような活動の機会も提供し、生きがいを応援します。

グループホームは、単なる「施設」ではなく、安心して暮らせる「我が家」となることを目指しています。経験豊富なスタッフが24時間体制で見守り、入居者の皆さんが安心して穏やかに過ごせるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 住まい | 少人数で家庭的な温かさの中で共同生活を送る住まい |

| 目的 | 共同生活を通して認知症の進行を穏やかにし、生活の質を高める |

| 活動 | 食事の支度、掃除、洗濯、趣味、娯楽など |

| 効果 | 暮らしの喜び、役割、生きがい、症状の軽減、心の安定 |

| 雰囲気 | 家庭的、栄養バランスの取れた食事、季節感、彩り、入居者の好みに合わせた調理、誕生日会などのイベント |

| ケア | 生活のリズムや個性を尊重、それぞれの生活習慣に合わせた配慮、趣味や特技を活かせる活動 |

| 体制 | 経験豊富なスタッフが24時間体制で見守り |

| 目標 | 安心して暮らせる「我が家」 |

地域密着型の介護サービス

「地域密着型」という言葉には、住み慣れた地域で、これまでと変わらぬ暮らしを続けられるようにという願いが込められています。グループホームも、この理念に基づき、地域社会との繋がりを大切にした介護サービスを提供しています。

グループホームでは、少人数の入居者が共同生活を送る中で、地域住民との交流を積極的に行っています。例えば、地域のボランティア団体による歌や踊り、絵本の読み聞かせなどの訪問は、入居者にとって楽しみの一つとなっています。また、近隣の保育園や幼稚園の子どもたちとの交流会では、子どもたちの元気な歌声や笑顔に触れ、入居者は自然と笑顔になり、心温まるひとときを過ごしています。さらに、地域の祭りやイベントへの参加も積極的に行われています。屋台の食べ物を味わったり、お囃子の音色を楽しんだり、地域のお祭りという昔ながらの雰囲気を味わうことで、入居者は地域社会の一員であることを実感し、活気を取り戻すことができます。

このような地域との交流は、入居者の孤立感を軽減するだけでなく、認知症の進行を遅らせる効果も期待できます。社会との繋がりを維持することで、脳への刺激が保たれ、認知機能の低下を防ぐことに繋がると考えられています。また、地域住民との関わりは、入居者の家族にとっても大きな支えとなります。離れて暮らす家族は、地域住民からの情報提供により、入居者の様子を把握することができます。また、緊急時にも地域住民の協力が得られるため、安心感を持つことができます。

グループホームの運営は、地域住民の理解と協力なくしては成り立ちません。地域に根差した介護サービスを提供することで、入居者は住み慣れた地域で安心して暮らし続け、地域社会もまた、高齢者の支え合いという温かい繋がりを築くことができます。まさに、地域全体で高齢者を見守る仕組みと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 理念 | 住み慣れた地域で、これまでと変わらぬ暮らしを続けられるように支援する |

| 地域交流の例 |

|

| 地域交流の効果(入居者) |

|

| 地域交流の効果(家族) |

|

| 運営のポイント | 地域住民の理解と協力 |

| 全体のまとめ | 地域全体で高齢者を見守る仕組み |

専門スタッフによるケア

グループホームでは、経験豊富な介護福祉士や看護師といった専門家が、時間を気にせず、いつも入居者の暮らしを支えています。食事の世話、お風呂の手伝い、トイレの介助といった毎日の暮らしのサポートはもちろんのこと、認知症の症状に合わせた、一人ひとりに最適なケアを提供しています。

認知症の症状は、人によって様々で、進行の具合も違います。そのため、専門家は、入居者一人ひとりの様子を細かく観察し、その方に合ったケアの計画を立てます。また、定期的な健康診断や薬の管理を行い、必要な場合は病院などと連携を取りながら、入居者の健康状態を保つよう努めます。

さらに、認知症に関する専門的な知識を活かし、入居者の不安な気持ちや混乱した状態を和らげるための心のケアも行います。例えば、入居者が過去の出来事を繰り返し話す場合、否定したり訂正したりするのではなく、共感的に耳を傾けることで、安心感を与えます。また、趣味活動やレクリエーションなどを提供することで、心身の活性化を図り、穏やかな毎日を過ごせるように支援します。

このように、グループホームでは、専門家によるきめ細やかなケアを通して、入居者が安心して自分らしく暮らせるよう、様々な面からサポートしています。

| ケアの側面 | 具体的な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 日常生活のサポート | 食事、入浴、トイレ介助 | 毎日の暮らしを支える |

| 個別ケア | 認知症の症状に合わせたケア計画、症状観察 | 最適なケアを提供 |

| 健康管理 | 定期的な健康診断、薬の管理、病院連携 | 健康状態を保つ |

| 心のケア | 共感的な傾聴、安心感の提供 | 不安な気持ちや混乱した状態を和らげる |

| 心身の活性化 | 趣味活動、レクリエーション | 穏やかな毎日を過ごすための支援 |

費用と入居条件

グループホームへの入居は、様々な費用がかかります。まず、毎月必ず支払うものとして、住居費である家賃、食事の提供にかかる食費、電気・ガス・水道といった光熱費が挙げられます。これらに加えて、介護サービスを受ける際にかかる費用も必要です。具体的には、食事や入浴、排泄の介助といった日常生活の支援、そして健康管理や機能訓練といったサービスに対する費用です。ありがたいことに、これらの介護サービス費用の大部分は介護保険の適用対象となります。そのため、自己負担額は全体から見ると少なく済みます。しかしながら、自己負担額は、入居者の収入や資産状況によって変動しますので、ご自身の状況を把握しておくことが大切です。

グループホームへの入居には、いくつかの条件が設けられています。まず第一に、介護保険の要介護認定において、要支援2以上の認定を受けていることが必須です。これは、日常生活を送る上で、ある程度の支援が必要であると認められている状態です。次に、認知症の診断を受けていることも条件となります。グループホームは、認知症を抱える高齢者が共同生活を送る場として提供されているためです。そして、少人数での共同生活に適応できることも重要です。共同生活を送る上でのルールやマナーを守り、他の入居者と協調性を持って生活できるかどうかの見極めが行われます。

グループホームごとに、入居条件や費用は異なります。そのため、複数の施設を比較検討し、自分に合った場所を選ぶことが大切です。興味のある施設には、直接問い合わせて詳細な情報を集めましょう。また、お住まいの市区町村の窓口や、介護の専門家である介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談することもおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、自分に最適なグループホーム選びのサポートを受けられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 費用 |

|

| 入居条件 |

|

| その他 |

|

家庭的な温もり

グループホームは、家庭的な温もりを大切にしています。少人数の入居者が、まるで家族のように共に暮らし、穏やかな時間を過ごすことができる場所です。施設というよりも、家庭に近い雰囲気の中で、入居者同士が自然な形で交流を深められるように様々な工夫が凝らされています。

例えば、食事の準備を共同で行うことで、互いに協力し合う喜びや達成感を味わうことができます。皆で食卓を囲み、談笑しながら食事をする時間は、まるで本当の家族のようです。また、リビングルームで一緒にテレビを見たり、庭の手入れをしたり、趣味の活動を共に楽しむことで、日常生活の中で自然な形でコミュニケーションが生まれます。このような温かい人間関係は、入居者に安心感と帰属意識をもたらし、穏やかな気持ちで日々を過ごせることに繋がります。

認知症の方は、環境の変化に敏感で、慣れない場所では不安を感じやすいため、家庭的な環境は特に大切です。グループホームでは、スタッフが入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重し、きめ細やかな支援を提供しています。まるで家族のように寄り添い、困っている時にはすぐに手を差し伸べ、温かいまなざしで見守ることで、入居者は安心して生活を送ることができます。

このような家庭的な温もりと、一人ひとりに寄り添ったケアこそが、グループホームの最大の魅力と言えるでしょう。入居者の方々が、安心して自分らしく、そして穏やかに過ごせるよう、スタッフ一同、心を込めて支援しています。

| 特徴 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| 家庭的な雰囲気 | 少人数で家庭に近い環境、共同での食事準備、リビングでの交流、庭の手入れ、趣味活動 | 協力、達成感、自然なコミュニケーション、安心感、帰属意識、穏やかな日々 |

| 個別ケア | スタッフによる個性と生活リズムの尊重、きめ細やかな支援 | 安心した生活 |

看取りへの対応

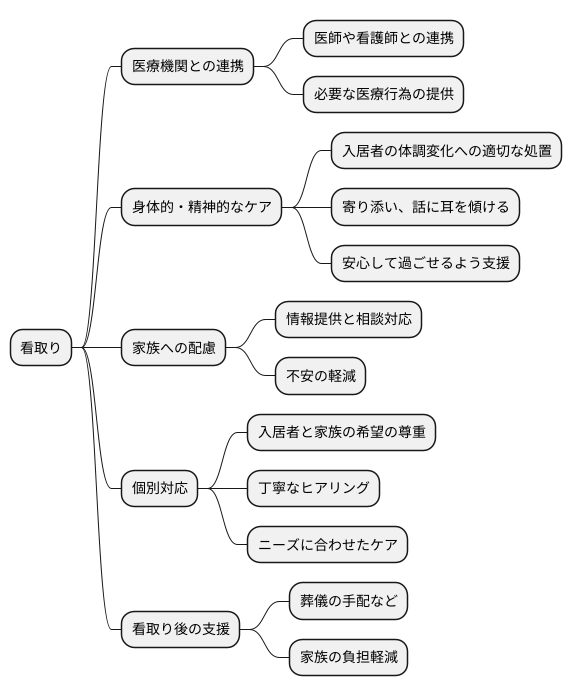

『看取り』とは、人生の最期を迎える方々に対して、穏やかで安らかな時間を過ごせるように支える大切な取り組みです。多くの共同住宅では、この看取りにも対応しており、最期まで住み慣れた場所で過ごせるよう努めています。

看取りにおいては、医療機関との緊密な連携が不可欠です。医師や看護師と密に連絡を取り合い、必要な医療行為を受けられる体制を整えています。共同住宅の職員は、入居者の体調変化に気を配り、適切な処置を行います。

看取りは、身体的な世話だけでなく、心の支えとなる精神的な世話も重要です。人生の最期を迎えるにあたり、不安や恐れを抱える方も少なくありません。職員は、入居者の方々が安心して過ごせるよう、寄り添い、話を聞き、気持ちに寄り添うことを大切にしています。また、入居者のご家族の気持ちにも配慮し、必要な情報を提供したり、相談に応じたりすることで、ご家族の不安を和らげるよう努めています。

看取りにおける最も大切なことは、入居者とそのご家族の希望を尊重することです。どのように最期を迎えたいか、どのようなケアを望んでいるのか、丁寧にヒアリングを行い、その方に合った個別対応を心掛けています。

看取り後は、葬儀の手配など、ご家族への支援も行う共同住宅もあります。残されたご家族が少しでも負担を軽くし、故人を偲ぶ時間を持てるよう、様々な形でサポートを提供しています。人生の最期まで、安心して過ごせる場所として、共同住宅は大切な役割を担っています。