介護医療院とは何か?その役割と機能について

介護を学びたい

先生、「介護医療院」って、病院とどう違うんですか? なんか似たような施設がたくさんあって、よくわからないんです。

介護の研究家

そうだね、紛らわしいよね。病院は病気を治すことを目的とした施設だけど、介護医療院は治る見込みは少なくても、日常生活で介護と医療の両方が必要な高齢者が安心して暮らせる場所なんだ。長期的に生活することを目的としている点が違うんだよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、特別養護老人ホーム(特養)とはどう違うんですか?

介護の研究家

いい質問だね。特養も長期的な生活の場だけど、医療の提供は介護医療院ほど手厚くないんだ。介護医療院は、医療依存度の高い高齢者を受け入れている点が大きな違いと言えるね。

介護医療院とは。

「お世話をし、看病すること」と「お世話を手伝うこと」に関わる言葉である『介護医療院』について説明します。介護医療院とは、日々の暮らしの中で、お世話をしてもらったり、治療を受けたりする必要のある、介護が必要なお年寄りが、長い期間療養したり生活したりするための施設です。この施設は、2018年に介護保険制度の中で新しく作られました。2023年3月に廃止されることが決まっている「介護療養型医療施設」の代わりとなる施設として設立されました。

介護医療院の役割

介護医療院は、医療と介護の両方の支援を必要とする高齢者が、長期にわたり安心して暮らせるための住まいです。年を重ねるにつれて、身体の動きや考える力が弱まってしまい、日常生活を送ることが難しくなる高齢者が増えています。そのような方々が、穏やかな日々を過ごせるよう、医療的なお世話と日常生活のお手伝いを合わせて提供する場所として、介護医療院は大切な役割を担っています。

従来の病院や施設では、医療と介護の連携がうまくいかないこともありました。例えば、病院では医療的な処置は充実していても、日常生活の細かいお手伝いまでは手が回らない、といったことがありました。また、介護施設では、日常生活の支援は充実していても、医療的な処置が必要になった場合、すぐに対応できない、といった課題もありました。介護医療院は、これらの医療と介護の両方を提供することで、高齢者の暮らしの質を高めることを目指しています。

介護医療院は、医療依存度が高い高齢者であっても、住み慣れた地域で、自分らしい生活を続けられるよう支援します。そのため、地域社会との繋がりを大切にした運営が求められています。例えば、地域のお祭りへの参加や、ボランティアとの交流、近隣住民との交流会などを開催することで、高齢者が地域社会から孤立することなく、地域の一員として生活を送れるよう工夫されています。また、介護医療院は、看取りケアにも力を入れています。人生の最終段階においても、住み慣れた場所で、穏やかに最期を迎えられるよう、医師や看護師、介護職員などが連携して、きめ細やかなケアを提供しています。

このように、介護医療院は、高齢者が安心して生活を送れるよう、様々なサービスを提供することで、地域社会に貢献しています。今後ますます高齢化が進む中で、介護医療院の役割はますます重要になっていくでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 介護医療院の役割 | 医療と介護の両方の支援を必要とする高齢者が、長期にわたり安心して暮らせる住まいを提供 |

| 従来の課題 | 病院は医療に特化し介護が不足、介護施設は医療対応が困難 |

| 介護医療院の特徴 | 医療と介護の両方を提供し、高齢者の暮らしの質を高める |

| 地域との連携 | 地域社会との繋がりを大切にし、高齢者の孤立を防ぐ |

| 看取りケア | 住み慣れた場所で穏やかに最期を迎えられるよう、きめ細やかなケアを提供 |

| 今後の展望 | 高齢化の進展に伴い、介護医療院の役割はますます重要に |

介護療養型医療施設からの変更点

介護療養型医療施設は、長らく医療を必要とする高齢者の生活の場として機能してきましたが、日常生活の支援が十分でないといった課題も抱えていました。そこで、高齢者の生活の質を高めることを目指し、2018年に介護医療院が新しく設立されました。そして2024年3月末をもって、介護療養型医療施設は廃止となりました。

介護療養型医療施設と介護医療院の大きな違いは、日常生活支援への取り組み方です。従来の介護療養型医療施設では、医療行為が中心で、日常生活のケアは十分とは言えない状況でした。食事や入浴、トイレの介助などは行われていましたが、個々の生活習慣や希望に合わせたきめ細やかな支援は難しかったのです。

一方、介護医療院では、医療の提供はもちろんのこと、日常生活の支援にも重点を置いています。食事の介助では、食べやすいように工夫したり、個々の好みに合わせた食事を提供します。入浴も、ただ身体を洗うだけでなく、湯温や入浴方法に気を配り、リラックスできる時間となるよう支援します。排泄に関しても、プライバシーに配慮しながら、自立を促すような介助を行います。

さらに、介護医療院では、レクリエーションや社会参加の機会を提供することで、高齢者の心身の活性化を図っています。歌を歌ったり、ゲームをしたり、地域のお祭りに出かけたりと、楽しみや生きがいを見つけるための支援をしています。

そして、介護医療院は看取りケアにも対応しています。人生の最期まで、住み慣れた環境で、穏やかに過ごせるよう、医療的ケアだけでなく、精神的な支えも提供することで、安らかな最期を迎えられるよう支援しています。

| 項目 | 介護療養型医療施設 | 介護医療院 |

|---|---|---|

| 日常生活支援 | 十分でない。個々の生活習慣や希望に合わせたきめ細やかな支援は難しい。 | 重点的に取り組む。食事、入浴、排泄において個々の状況に合わせた支援を提供。 |

| 食事 | 介助は行うが、工夫や個々の好みに合わせた対応は不十分。 | 食べやすい工夫、好みに合わせた食事の提供。 |

| 入浴 | 身体を洗うことが中心。 | 湯温や入浴方法に配慮し、リラックスできる時間となるよう支援。 |

| 排泄 | 介助は行う。 | プライバシーに配慮し、自立を促す介助。 |

| レクリエーション・社会参加 | 明記されていない。 | レクリエーションや社会参加の機会を提供し、心身の活性化を図る。 |

| 看取りケア | 明記されていない。 | 看取りケアに対応。住み慣れた環境で安らかな最期を迎えられるよう支援。 |

対象となる高齢者

介護医療院は、医療と介護の両方の支援が必要な高齢者の方々を受け入れています。対象となるのは、常時医療的な処置や観察が必要で、かつ日常生活においても介助が必要な要介護認定を受けた方々です。

例えば、慢性的な病気で継続的な治療が必要な方、持病の悪化により在宅での療養が難しくなった方、認知症が進み日常生活に支障が出ている方などが該当します。寝たきりや歩行が困難な方も多く利用されています。

介護医療院では、医師や看護師による医療的なケアはもちろんのこと、食事や入浴、排泄などの日常生活の介助も受けることができます。施設によっては、リハビリテーションやレクリエーションなども提供されており、心身ともに健康な状態を維持できるよう支援体制が整えられています。

在宅介護を続けていくことが難しくなった場合や、家族の介護負担が大きくなり継続が困難になった場合など、様々な事情で入所を検討することができます。

入所を希望する場合は、まずお住まいの市区町村の窓口に相談し、要介護認定の申請を行う必要があります。要介護認定の結果に基づいて、介護医療院の利用を含めた適切なサービスを受けることができるようになります。認定調査では、日常生活における自立の度合いが細かく評価されますので、現在の状況を正確に伝えることが大切です。

介護医療院は、自宅での生活が難しくなった高齢者の方々が、安心して生活を送れるよう、医療と介護の両面から支える施設です。もし入所を検討されている場合は、お近くの市区町村の窓口に相談してみることをお勧めします。

| 施設名 | 対象者 | サービス内容 | 入所手順 |

|---|---|---|---|

| 介護医療院 | 常時医療的処置・観察と日常生活介助が必要な要介護認定者 (例: 慢性疾患、持病悪化、認知症、寝たきり、歩行困難) |

医療ケア(医師・看護師)、日常生活介助(食事・入浴・排泄)、リハビリ、レクリエーション | 市区町村窓口に相談 → 要介護認定申請 → 認定調査 → サービス利用 |

提供されるサービス内容

介護医療院では、医療と介護の両方のサービスを一つに合わせて提供しています。医療面では、医師による診察や日々の健康状態の確認、薬の管理、そして身体機能の回復を目指すためのリハビリテーションなどが行われます。病気や怪我の治療だけでなく、健康を保つための支援も大切に考えています。

介護の面では、食事の介助、入浴の介助、トイレの介助といった毎日の生活に必要な動作の支援はもちろんのこと、利用者の皆さんに楽しんでいただけるようなレクリエーション活動や、地域社会との繋がりを保つための社会参加の促進にも力を入れています。

また、人生の最期を迎える方にも寄り添い、穏やかな時間を過ごせるよう看取りケアにも対応しています。痛みや苦しみを和らげ、安らかな最期を迎えられるよう、心を込めて支援させていただきます。

これらのサービスは、一人ひとりの状態や希望に合わせて、個別に対応したケアの計画(ケアプラン)を作成し、提供しています。画一的なサービスではなく、利用者の皆さんの個性や生活リズムを尊重し、その方に合った支援を心掛けています。そして、定期的にケアプランを見直し、必要に応じて内容を調整することで、変化する状態にも柔軟に対応できるサービス提供を可能にしています。状態が悪化した場合でも、安心して生活を続けられるよう、きめ細やかな支援を提供いたします。

| サービス | 内容 |

|---|---|

| 医療 | 医師による診察・日々の健康状態確認 |

| 薬の管理 | |

| 身体機能回復のためのリハビリテーション | |

| 健康維持支援 | |

| 介護 | 食事・入浴・トイレ介助等の生活動作支援 |

| レクリエーション活動・社会参加促進 | |

| 看取りケア(痛み・苦しみ緩和の支援) | |

| ケアプラン | 個別の状態・希望に合わせたケアプラン作成 |

| 個性・生活リズム尊重 | |

| 定期的な見直しと柔軟な対応 |

今後の展望

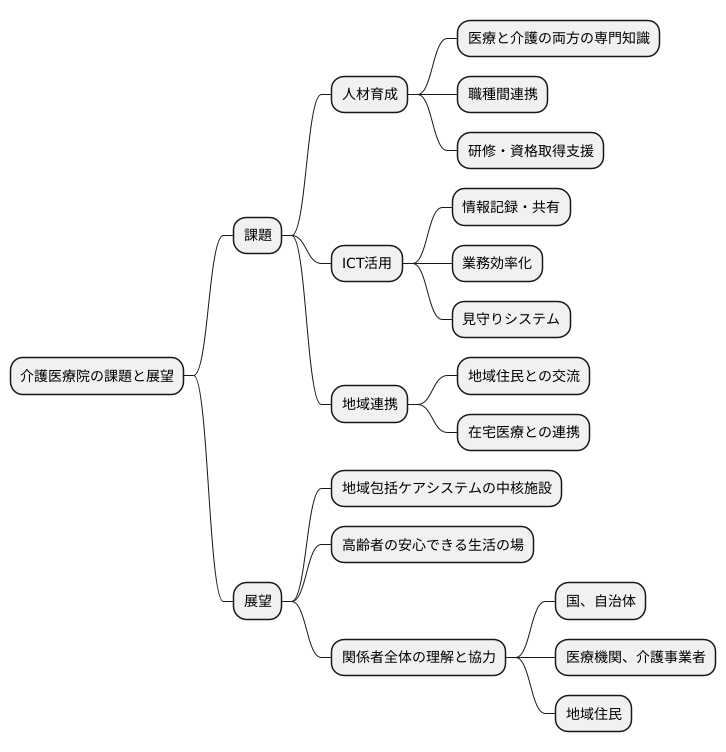

我が国は世界に類を見ない速度で高齢化が進んでいます。それに伴い、医療と介護を必要とする高齢者も増加の一途を辿っています。このような状況下において、介護医療院は高齢者が安心して生活できる場を提供する重要な役割を担っています。今後、その需要はますます高まっていくことが予想され、地域包括ケアシステムの中核施設としての役割も益々重要になっていくでしょう。

介護医療院がその機能を十分に発揮し、質の高いサービスを提供し続けるためには、様々な課題を解決していく必要があります。まず、医療と介護の両方の専門知識を持つ人材の育成は喫緊の課題です。医療従事者と介護職員がそれぞれの専門性を活かしつつ、密に連携を取り合い、利用者一人ひとりに最適なケアを提供していく必要があります。そのためには、職種間の垣根を越えた研修や、資格取得支援制度の拡充などが重要です。

また、情報通信技術の活用も、介護医療院の質の向上に大きく貢献します。利用者の状態を記録し、共有することで、ケアの質の均一化を図り、業務の効率化にも繋がります。さらに、見守りシステムの導入は、利用者の安全確保に役立ち、職員の負担軽減にも繋がります。

地域社会との繋がりを強化することも重要です。地域住民との交流の機会を積極的に設けることで、利用者の社会的な孤立を防ぎ、地域における介護医療院の理解促進にも繋がります。また、在宅医療を提供する医師や訪問看護師との連携を強化することで、利用者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援体制を整えていく必要があります。

介護医療院が、高齢者が安心して暮らせる場所として、地域社会に貢献していくためには、国や自治体、医療機関、介護事業者、そして地域住民など、関係者全体の理解と協力が不可欠です。今後、高齢化社会がますます進む中で、介護医療院の役割はますます大きくなっていくでしょう。私たちは、これらの課題に真摯に取り組み、より良い介護医療院の未来を築いていかなければなりません。

費用について

介護医療院を利用する際にかかる費用は、大きく分けて二つの種類があります。一つは介護サービスを受けるためのかかる費用で、介護保険制度を利用することで費用の一部を負担してもらえます。残りの自己負担分は、利用者の要介護度によって金額が変わってきます。要介護度が高いほど、必要なサービス量も増えるため、自己負担額も高くなる仕組みです。

もう一つは、介護保険の対象外となる費用です。こちらは、日常生活を送る上で必要な費用で、住居費や食事代、光熱費などが含まれます。これらの費用は施設によって金額設定が異なり、サービス内容や提供される食事の質、部屋の広さといった要素によって金額が上下します。そのため、事前に複数の施設に見積もりを取り、比較検討することが重要です。

これらの費用の他に、個人の状況によっては、おむつ代や日用品の購入費用、理美容サービスの利用料、医療機関への通院にかかる費用なども発生する可能性があります。

経済的な負担を軽減するための制度として、所得に応じて費用が減額される制度もあります。利用できるかどうかは、市町村の窓口で相談することで確認できます。経済的な不安を抱えている方は、ためらわずに相談してみましょう。窓口では、費用のことだけでなく、介護医療院の選び方や利用手続きなど、様々な相談に応じてくれます。また、介護に関する専門家に相談することも、状況に合わせた最適なプランを検討する上で有効な手段です。専門家は、利用者の状態や希望に沿った施設選びをサポートし、費用面についても具体的なアドバイスを提供してくれます。安心して介護医療院を利用するために、積極的に情報収集を行い、利用できる制度や支援体制を有効に活用していくことが大切です。

| 費用 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 介護費用 | 介護サービスを受けるための費用 | 介護保険適用、自己負担あり(要介護度に応じて変動) |

| 居住費等 | 住居費、食事代、光熱費など | 介護保険対象外、施設により金額設定が異なる |

| その他費用 | おむつ代、日用品費、理美容費、医療機関通院費など | 個人状況により発生 |

| 支援・相談 | 内容 |

|---|---|

| 費用減額制度 | 所得に応じて費用が減額される |

| 市町村窓口相談 | 費用、施設選び、利用手続きなど |

| 専門家相談 | 施設選び、費用面のアドバイス |