自分で決める喜び:介護における自己決定

介護を学びたい

先生、「自己決定」って、利用者さんが何でも自由に決めていいってことですか?例えば、明らかに健康に悪い食事を希望されたら、どうすればいいんでしょう?

介護の研究家

いい質問ですね。確かに、自己決定は利用者さんの意思を尊重することが大切ですが、健康や安全を脅かすような場合は、専門職としてきちんと説明し、より良い選択を提案する必要があります。例えば、食事の例で言えば、『今日はあのお菓子を食べたい』という希望があれば、他の食事できちんと栄養を摂った上で、おやつとして少量だけ食べることを提案するなど、工夫してみましょう。

介護を学びたい

なるほど。でも、それでも利用者さんが自分の希望を押し通そうとしたら…?

介護の研究家

そうですね。そういう時は、なぜその選択が良くないのか、他の選択肢がどのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、理解してもらえるよう努めることが大切です。場合によっては、家族や医師など他の専門職と連携することも必要になります。最終的には利用者さんの意思を尊重しつつ、安全で健康な生活を送れるように支援していくことが私たちの役割です。

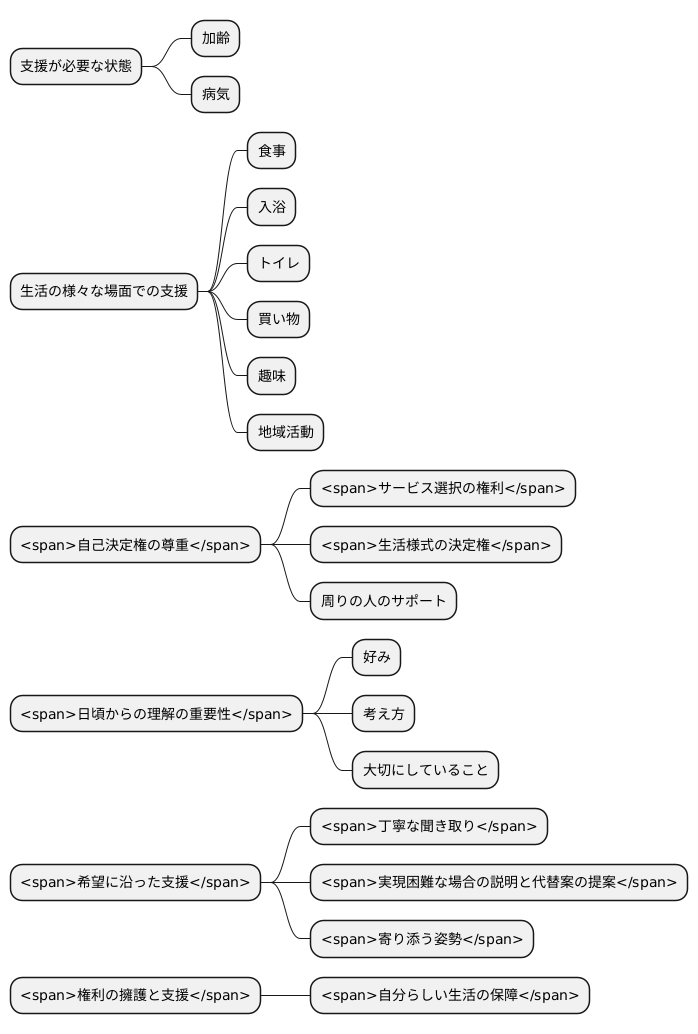

自己決定とは。

「介護」と「介助」について、特に「自分で決めること」について説明します。「自分で決めること」とは、他の人に指図されずに、自分の暮らしに関することを自由に決めることです。介護を受ける場面では、どんな介護サービスを受けるか、またサービス内容を変えるかなどを自分で決めることができ、その人の意思を一番大切にします。毎日の暮らしでも、「ご飯はAとBどっちにする?」「どの服を着る?」なども自分で選んで決めることの一つです。

大切な権利

人は誰でも、生まれながらにして、自分の人生をどのように歩むか、どのような日々を送るかを自分で決める権利を持っています。これは、法律で守られた基本的な人権の一つであり、「自己決定権」と呼ばれています。毎日の食事の内容や着る服といった小さなことから、住む場所、仕事、結婚といった人生における大きな転換期における選択まで、どのような場面でも、自分の意思に基づいて決める自由が保障されているのです。

誰かに無理強いされたり、一方的に決めつけられたりすることなく、自分の考えや気持ちを尊重してもらい、自分らしい選択をすることができる。これが自己決定権の大切な意味です。

介護が必要な状態になったとしても、この自己決定権は変わることはありません。むしろ、日常生活の様々な場面で他者の助けが必要になるからこそ、その人らしく生きるためにも、自己決定の重要性はより一層高まります。たとえば、どのような介助を受けたいか、どのようなサービスを利用したいか、自宅で生活を続けたいか、施設に入りたいかなど、介護に関わる様々な選択においても、本人の意思が尊重されなければなりません。

介護をする家族や支援者は、本人の思いや希望を丁寧に聞き取り、その人が自分らしい生活を送ることができるよう、寄り添うことが大切です。たとえ言葉で意思表示をすることが難しくなったとしても、表情や仕草、普段の生活の様子などから、その人の気持ちを理解しようと努め、可能な限り本人の意思を尊重した支援を行うことが求められます。高齢になり、あるいは病気や障害によって体が不自由になっても、その人らしく尊厳をもって生きることができるよう、私たち一人ひとりが、自己決定権の大切さを理解し、尊重していくことが重要です。

| 権利 | 内容 | 介護における重要性 |

|---|---|---|

| 自己決定権 |

|

|

介護と自己決定

人は誰でも、年齢を重ねたり病気になったりすることで、日常生活に支援が必要な状態になることがあります。食事や入浴、トイレに行くといった基本的な動作から、買い物や趣味、地域活動への参加まで、生活の様々な場面で誰かの助けを借りる必要が生じるかもしれません。このような状況になると、どうしても周りの人の考え方や都合に合わせがちになり、自分の気持ちを伝える機会が減ってしまうことがあります。

しかし、どんなに体が弱くても、どのようなサービスを受けたいか、どのように暮らしたいか、自分で決める権利は誰にも奪われるものではありません。どのような介護サービスを利用するか、どのような支援を受けて毎日を過ごすかは、最終的には本人が決めるべきです。そして周りの人は、その決定を尊重し、その人らしく生きることを支える必要があります。

そのためには、日頃からその人の好みや考え方、大切にしていることを理解しておくことが大切です。例えば、どんな食べ物が好きか、どんな風に過ごすと落ち着くのか、どんなことに喜びや楽しみを感じるかなど、些細な会話を通して普段からよく知っておくことが重要です。そして、支援が必要になったときには、本人の気持ちを丁寧に聞き取り、可能な限りその希望に沿った支援を提供するよう努めなければなりません。もし本人の希望が実現困難な場合でも、なぜそれが難しいのかを丁寧に説明し、一緒に別の方法を考えたり、より良い代替案を提案するなど、常に寄り添う姿勢が求められます。

介護を受ける人が、自分の意思で自分らしく生きることができるよう、周りの人は常にその権利を守り、支えていく必要があるのです。

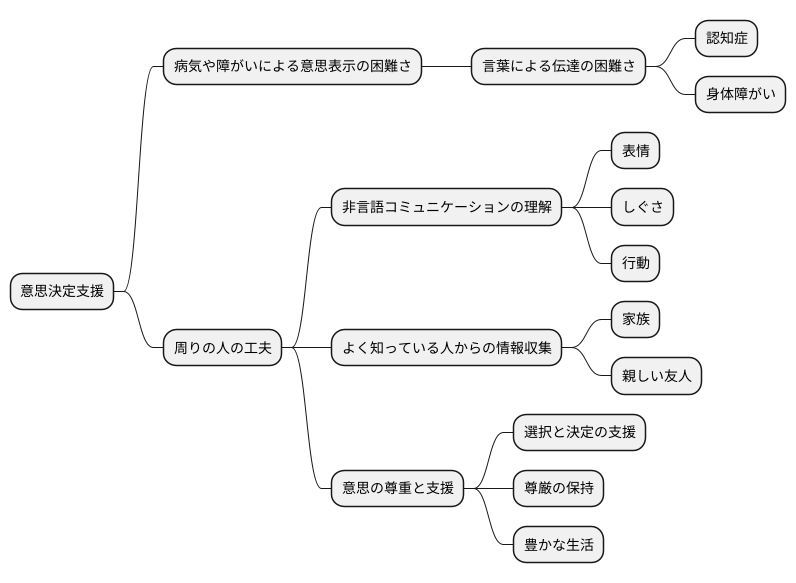

意思表示の難しさ

人は誰でも、自分の考えや気持ちを伝えたい、自分の力で決めたいという思いを持っています。しかし、病気や障がいによって、言葉でうまく伝えることが難しくなる場合があります。例えば、認知症の方などは、言葉が出てこなかったり、伝えたい内容がまとまらなかったりすることがあります。また、身体に障がいのある方の場合も、話すこと自体が難しかったり、文字を書くことができなかったりする場合があります。このような状況では、周りの人が、その人の気持ちを理解し、尊重するための工夫が必要です。

まず大切なのは、言葉以外の伝え方にも注意を払うことです。表情やしぐさ、行動など、言葉以外のサインから、その人が何を伝えようとしているのかを読み取ろうとする姿勢が重要です。例えば、表情が曇っていたり、視線をそらしたりしている場合は、何か不安を感じているのかもしれません。また、特定の物や場所に強い関心を示す場合は、そこに行きたい、触れたいという意思表示の可能性があります。このような小さなサインを見逃さずに、丁寧に観察することで、その人の本当の気持ちに寄り添うことができます。

さらに、その人をよく知っている人に話を聞くことも有効です。家族や親しい友人などは、その人の過去の生活の様子や、大切にしている価値観、好きなものなどをよく知っています。このような情報を知ることで、たとえ言葉で伝えられなくても、その人がどのような選択を望むのかを推測することができます。例えば、普段から読書が好きだった人が、本棚の前でじっと立っているのを見たら、読書をしたいという意思表示だと考えることができます。このように、周りの人の協力を通して、その人の気持ちをより深く理解することが可能になります。

たとえ言葉で意思表示ができなくなったとしても、決してその人の意思を軽視してはなりません。周りの人は、あらゆる方法を使ってその人の気持ちを理解しようと努め、その人が自分で選択し、決定することを支えることが大切です。それは、その人の尊厳を守り、より豊かな生活を送るために欠かせないことです。

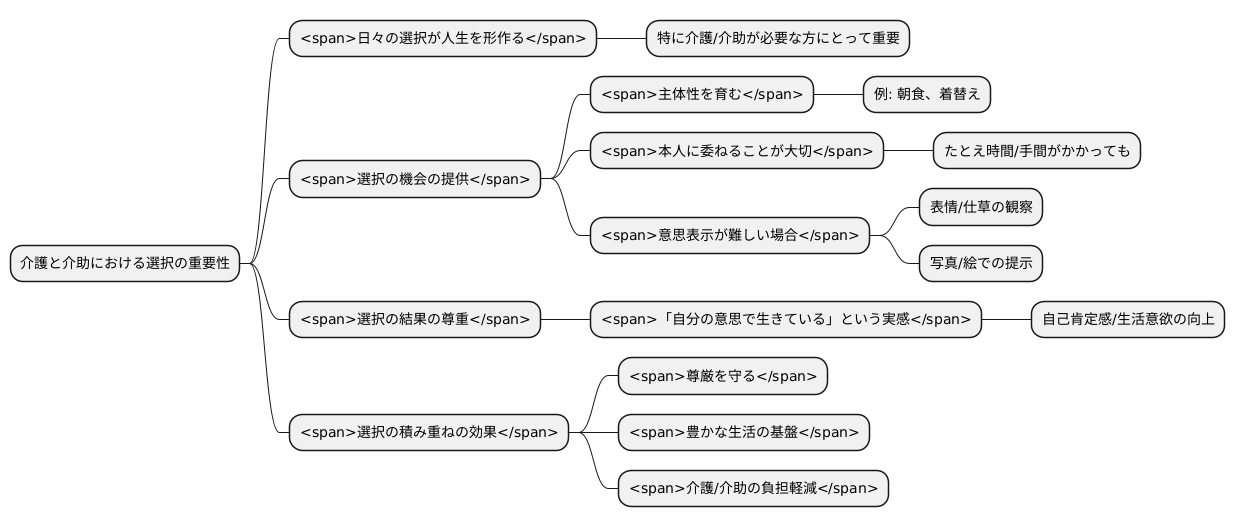

日常生活の選択

人は誰でも、日々様々な選択を行いながら生活しています。朝起きて何を着るか、何を食べるか、どこへ行くか。こうした日常の些細な選択の一つ一つが、実はその人自身の人生を形作っていると言えるでしょう。特に、介護や介助が必要な方にとっては、こうした日々の選択の積み重ねが、より一層重要な意味を持ちます。

例えば、朝食にパンを選ぶかご飯を選ぶか、あるいは着替えにどんな服を選ぶかといった、一見些細に見える選択も、本人の主体性を育む大切な機会となります。介助する側としては、つい良かれと思って、あれこれと指示したり、選択を代行したりしてしまいがちです。しかし、たとえ時間がかかったり、手間がかかったりする場合でも、本人が自分で選択できる場面は、できる限り本人に委ねることが大切です。

もし本人が言葉で意思表示することが難しい場合は、表情や仕草をよく観察し、本人の気持ちを汲み取る努力をしましょう。例えば、朝食のメニューを写真や絵で見せ、どちらを指差すか、あるいはどちらに視線を向けるかで判断するといった工夫も有効です。また、選択の結果を尊重することも重要です。たとえ私たちが「こっちの方がいい」と思っても、本人が選んだ方を尊重し、その選択を認めることで、本人は「自分の意思で生きている」という実感を得ることができ、自己肯定感や生活への意欲を高めることに繋がります。

こうした小さな選択の積み重ねが、本人の尊厳を守り、より豊かな生活を送るための基盤となります。そして、それは結果的に、介護や介助をする側の負担軽減にも繋がるのです。日々の生活の中で、本人が主体的に選択できる機会を積極的に提供し、その選択を尊重することで、より良い関係を築き、共に充実した日々を送ることができるでしょう。

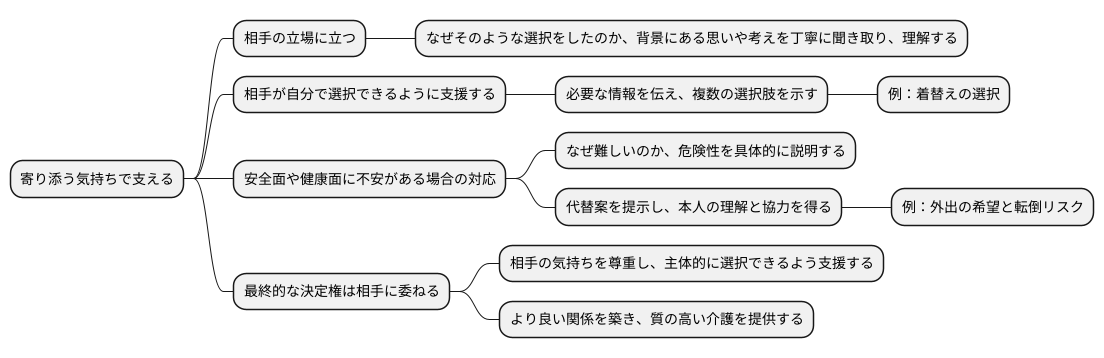

支える側の心構え

寄り添う気持ちで接することが、支える上で最も大切です。介護する側は、どうしても自分の考えや価値観で物事を判断しがちですが、常に相手の立場に立って考えるように心がけましょう。たとえ相手の選択が自分の考えと異なっていても、頭ごなしに否定したり、自分の考えを押し付けることは避けるべきです。まずは、なぜそのような選択をしたのか、その背景にある思いや考えを丁寧に聞き取り、理解しようと努めましょう。

相手が自分で選択できるように、必要な情報を伝え、複数の選択肢を示すことも大切です。例えば、着替え一つとっても、どんな服を着たいのか、どんな素材の服が心地良いのかなど、相手の好みや希望を尊重し、複数の選択肢の中から選んでもらえるようにしましょう。

相手の選択が安全面や健康面に不安がある場合は、特に注意が必要です。例えば、一人で外出したいという希望があったとしても、転倒の危険性が高い場合は、すぐに禁止するのではなく、なぜそれが難しいのか、どのような危険が伴うのかを具体的に説明し、一緒に解決策を考えましょう。「付き添いがあれば外出できます」「車椅子を利用すれば安全です」など、代替案を提示し、本人の理解と協力を得ながら安全に配慮した方法を見つけ出すことが大切です。

最終的な決定権は常に相手に委ねられるべきです。たとえ介護する立場であっても、相手の生活や人生をコントロールする権利はありません。相手の気持ちを尊重し、主体的に選択できるよう支援することで、より良い関係を築き、質の高い介護を提供することに繋がります。相手の望む生活を尊重し、その人らしい暮らしを支えていきましょう。

より良い暮らしのために

人が老いや病気、障がいなどで日常生活に不自由さを感じ始めると、どうしても周りの人に頼らざるを得なくなります。家族や介護職員など、周りの人はできる限りその人の望みを叶え、心地よく過ごせるように手助けしたいと願うでしょう。しかし、良かれと思ってしたことが、実はその人の尊厳を傷つけていたり、生活への意欲を奪ってしまったりする場合もあるのです。

ここで大切なのが「介護」と「介助」の違いを理解することです。よく混同されがちですが、この二つは全く異なるものです。「介護」とは、食事や入浴、排泄など、生活のあらゆる場面で、その人の代わりに全てを行うことを指します。一方「介助」とは、その人が自分でできる部分はできるだけ自分で行い、できない部分をサポートすることです。例えば、食事であれば、自分でスプーンを使えるのであれば、無理に食べさせるのではなく、スプーンの使い方を支えたり、食べやすいように食器を工夫したりすることが介助にあたります。

「介助」の根底にあるのは、その人の「自分で決める」権利を尊重するという考え方です。何をしたいのか、どう過ごしたいのか、どんな風に生きていきたいのか。どんな小さなことでも、本人が自分で選択し、決定できるようにすることが重要です。自分で選んだ服を着る、食べたいものを食べる、行きたい場所へ行く。こうした当たり前の喜びを積み重ねることが、その人の人生を豊かに彩り、生きる意欲を高め、心身の健康にも繋がっていくのです。

周りの人は、その人が「自分で決める」ことを支え、応援することが求められます。それは、決して簡単なことではありません。時間や手間がかかることもありますし、思い通りにならないこともあるでしょう。しかし、その人が自分らしく生き生きと暮らせるように、寄り添い、見守っていくことが、本当にその人のためになるのではないでしょうか。そして、それは私たちが目指すべき、温かい社会の実現にも繋がっていくと信じています。

| 項目 | 介護 | 介助 |

|---|---|---|

| 定義 | 生活のあらゆる場面で、その人の代わりに全てを行う | その人が自分でできる部分はできるだけ自分で行い、できない部分をサポートする |

| 例(食事) | 食べさせる | スプーンの使い方を支えたり、食べやすいように食器を工夫したりする |

| 考え方 | – | その人の「自分で決める」権利を尊重する |

| 目的 | – |

|

| 周囲の役割 | – | その人が「自分で決める」ことを支え、応援する |