介護サービスを受けるには?

介護を学びたい

先生、「介護サービス」って、介護保険に入っていれば誰でも受けられるんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。介護保険に入っているだけではサービスは受けられません。65歳以上の方や、40歳以上65歳未満で特定の病気にかかっている方が、市町村で要介護認定を受ける必要があります。

介護を学びたい

なるほど。つまり、保険料を払っているだけではダメで、要介護認定が必要なんですね。その特定の病気ってどんな病気ですか?

介護の研究家

そうですね。特定の病気は全部で16種類あります。例えば、がん、脳卒中、心臓病などです。詳しくは市町村の窓口で聞いてみてください。

介護サービスとは。

「お世話を支える」という意味を持つ言葉である「介護」と「介助」について説明します。ここでは、介護を必要とする人が利用できるサービスである「介護サービス」について解説します。介護サービスとは、介護保険制度を使って受けられるサービスのことです。このサービスを利用できる人は、介護保険料を支払っている65歳以上の人(第1号被保険者)または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている人(第2号被保険者)です。利用するには、住民票のある市町村で介護が必要だと認められる必要があります。また、40歳以上65歳未満の人で医療保険に入れない生活保護を受けている人も含まれます。ただし、この場合、国が定めた16種類の特定の病気を患っていることが条件となります。

介護サービスとは

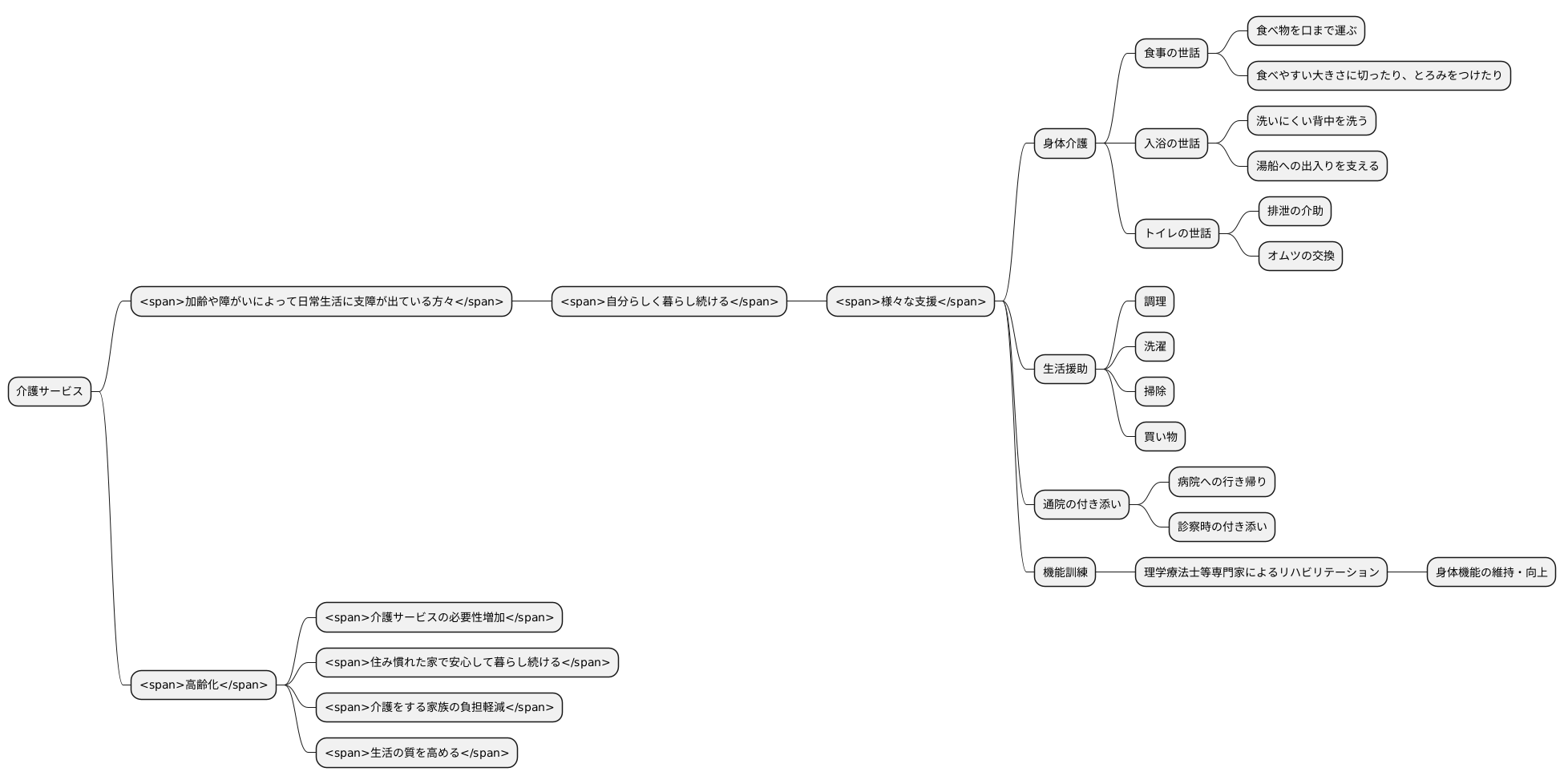

介護サービスとは、加齢や障がいによって日常生活に支障が出ている方々が、自分らしく暮らし続けるために必要な様々な支援のことを指します。これらのサービスは、利用する方の状態や希望に合わせて、必要なものを必要なだけ組み合わせて利用できます。

具体的なサービス内容としては、まず身体介護が挙げられます。これは、食事の世話、入浴の世話、トイレの世話といった、日常生活における基本的な動作の介助です。食事では、食べ物を口まで運ぶだけでなく、食べやすい大きさに切ったり、とろみをつけたりといった工夫も含まれます。入浴では、洗いにくい背中を洗ったり、湯船への出入りを支えたりといった介助を行います。また、トイレの世話では、排泄の介助やオムツの交換などを行います。

次に、生活援助があります。これは、調理、洗濯、掃除、買い物といった家事全般の支援です。栄養バランスの取れた食事作りや、清潔な衣類の維持、快適な住環境の保持などを支援することで、利用者の心身の健康維持を図ります。

さらに、通院の付き添いや機能訓練といったサービスもあります。通院の付き添いは、病院への行き帰りや診察時の付き添いを行い、利用者の通院を支援します。機能訓練は、理学療法士や作業療法士といった専門家によるリハビリテーションを通して、身体機能の維持・向上を目指します。

近年、高齢化が進む中で、介護サービスの必要性はますます高まっています。介護サービスを利用することで、住み慣れた家で安心して暮らし続けることができ、介護をする家族の負担軽減にも繋がります。様々な事業者がサービスを提供しており、それぞれサービス内容や料金が異なります。行政や地域の相談窓口に相談することで、自分に合ったサービスを見つけることができます。適切なサービス選びと利用は、生活の質を高める上で非常に大切です。

介護保険制度の役割

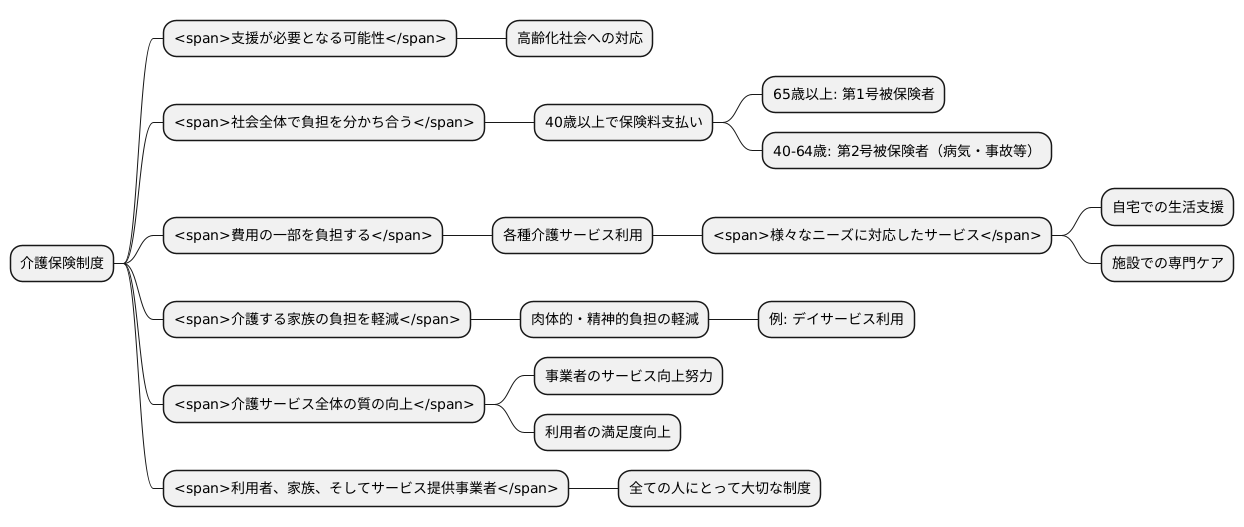

誰もが年を重ね、支援が必要となる可能性があります。その際に心強い味方となるのが、介護保険制度です。この制度は、高齢化が進む中で、介護を必要とする人とその家族を支え、社会全体で負担を分かち合うことを目的としています。

40歳を迎えると介護保険料の支払いが始まり、65歳以上になると第1号被保険者、40歳から64歳までは第2号被保険者となります。第2号被保険者は、主に病気や事故による介護が必要な場合に該当します。要介護認定を受けると、費用の一部を負担することで、様々な介護サービスを利用できます。

介護保険制度は、利用者本人にとって、経済的な負担を軽減するだけでなく、質の高いサービスを受ける機会を保障します。住み慣れた自宅で安心して生活を続けたい、施設で専門的なケアを受けたいなど、様々なニーズに対応したサービスを選択できます。

介護が必要な家族がいる場合、介護する側の負担も大きくなります。肉体的な負担はもちろんのこと、精神的な負担も無視できません。介護保険制度を利用することで、介護する家族の負担を軽減し、ゆとりを持って生活を送ることができます。例えば、日中の数時間、デイサービスを利用することで、介護者は休息したり、他の家事に時間を充てたりできます。

さらに、介護保険制度は介護サービスの質の向上にも貢献しています。サービスを提供する事業者は、より良いサービスを提供することで利用者の満足度を高め、選ばれる存在となるよう努めています。これは、介護サービス全体の質の向上につながり、利用者はより適切なサービスを受けることができるようになります。このように、介護保険制度は、利用者、家族、そしてサービス提供事業者、全ての人にとって大切な制度です。

要介護認定の申請方法

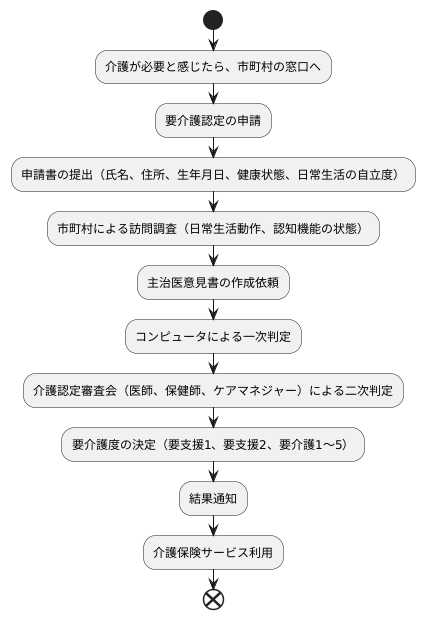

介護が必要と感じたら、まず市町村の窓口で要介護認定の申請を行いましょう。申請は、住民票のある市町村の窓口で行います。

申請にあたっては、所定の申請書に必要事項を記入する必要があります。申請書には、氏名、住所、生年月日といった基本情報の他に、現在の健康状態や日常生活における自立度について詳しく記入します。具体的には、食事、入浴、排せつ、着替えといった日常生活動作の現状や、屋内外での移動、家事の遂行状況などを具体的に記入する必要があります。

市町村に申請書が受理されると、市町村から派遣された調査員による訪問調査が行われます。調査員は、申請者の日常生活動作や認知機能の状態などを詳しく確認し、聞き取りを行います。また、主治医に対して、申請者の心身の状態に関する意見書の作成を依頼します。この主治医意見書は、要介護認定の重要な資料となります。

訪問調査と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われます。その後、医師、保健師、ケアマネジャーといった専門家で構成される介護認定審査会において、一次判定の結果やその他の情報を総合的に検討し、二次判定を行います。この二次判定によって、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階の要介護度が決定されます。日常生活における自立度が低いほど、要介護度は高くなります。

要介護認定の結果は、申請者へ通知されます。認定された要介護度に応じて、利用できる介護サービスの種類や利用限度額が決定されます。要介護認定を受けることで、様々な介護保険サービスを利用できるようになります。介護が必要だと感じたら、早めに市町村の窓口に相談し、申請手続きを行いましょう。

サービスの種類と選び方

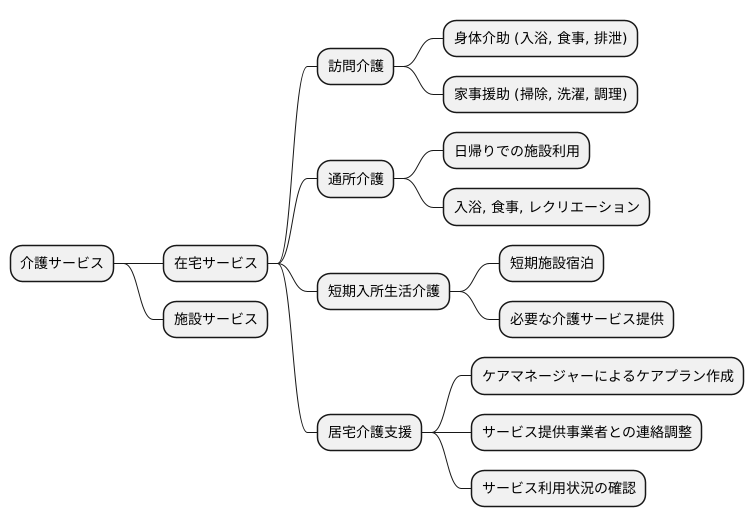

介護が必要になった時、どのようなサービスを受けられるか、そしてどのように選べば良いのか、迷われる方も多いでしょう。介護サービスは、大きく分けて在宅サービスと施設サービスの2種類があります。さらに、在宅サービスの中には様々な種類があり、利用者の状態や希望に合わせて選ぶことができます。

まず、自宅で生活を続けたい方のために、様々な在宅サービスが用意されています。例えば訪問介護では、ホームヘルパーが自宅を訪れ、入浴や食事、排せつといった身体の介助の他、掃除や洗濯、調理といった家事の援助も行います。日中だけ支援が必要な方には、通所介護が適しています。日帰りで施設に通い、入浴や食事の提供、レクリエーションなどを通して、心身ともに健康な状態を保つことを支援します。一時的に家族の介護負担を軽減したい場合には、短期入所生活介護を利用できます。短期間施設に宿泊し、必要な介護サービスを受けることができます。

これらのサービスを適切に利用するためには、ケアマネージャーによるサポートが欠かせません。居宅介護支援では、ケアマネージャーが利用者の心身の状態や生活環境、そしてご本人やご家族の希望を丁寧に聞き取り、最適なケアプランを作成します。そして、サービス提供事業者との連絡調整や、サービス利用開始後の状況確認など、サービスが円滑に利用できるよう支援を行います。

どのサービスを選ぶかは、利用者の状態や生活環境、そして希望によって大きく異なります。身体の衰えが少なく、自宅での生活を続けたい方は、訪問介護や通所介護の利用を検討すると良いでしょう。一方、常時介護が必要な方や、自宅での生活が困難な方は、施設への入所を検討する必要があるかもしれません。大切なのは、利用者本人がどのような暮らしを送りたいかを明確にし、その希望に沿ったサービスを選ぶことです。ケアマネージャーに相談し、様々なサービスの情報を得ながら、ご自身に合ったサービスを見つけていきましょう。

費用と負担割合

介護サービスを受けるには費用がかかります。その費用は、介護の必要度合い(要介護度)や収入によって変わってきます。基本的には、サービスにかかる費用の1割か2割をご本人が負担し、残りは介護保険から支払われます。負担割合は1割負担と2割負担のどちらになるかは、収入に応じて決められています。

介護サービスの費用負担が大きくなりすぎないように、高額介護サービス費制度が設けられています。この制度を利用すると、ひと月に支払う自己負担額に上限が設けられ、過度な負担を防ぐことができます。また、上限額も収入に応じて段階的に設定されており、負担能力に応じたものとなっています。

住んでいる市町村によっては、独自の支援制度を設けている場合があります。ですから、事前に市町村の窓口や地域包括支援センターに問い合わせて確認することをお勧めします。

費用の負担割合は、生活に大きな影響を与えます。そのため、介護サービスを選ぶ際には、費用面もよく考える必要があります。どんなサービスをどのくらい利用すると、どれくらい費用がかかるのか、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談してみましょう。ケアマネジャーは、費用の見積もりや助成制度の利用方法などについて、丁寧に教えてくれます。

同じサービス内容でも、事業者によって料金が異なる場合があります。複数の事業者の料金体系を比較検討し、ご自身に合った事業者を選ぶことで、費用を抑えられる可能性があります。費用のことだけでなく、サービスの内容や事業者の雰囲気なども含めて、じっくりと検討しましょう。納得のいくまで相談し、最適な事業者を選びましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 費用負担 | サービス費用の1割または2割を自己負担(残りは介護保険負担)。負担割合は収入に応じて決定。 |

| 高額介護サービス費制度 | ひと月の自己負担額に上限を設定。上限額は収入に応じて段階的に設定。 |

| 市町村独自の支援制度 | 存在する可能性あり。市町村窓口や地域包括支援センターに要確認。 |

| ケアマネジャーへの相談 | サービス内容、費用、助成制度など、様々な相談が可能。 |

| 事業者比較 | 同じサービス内容でも事業者によって料金が異なる場合あり。複数の事業者を比較検討することで費用を抑えられる可能性あり。 |