日常生活自立度:介護と介助の違い

介護を学びたい

先生、「日常生活自立度」って、よく聞くんですけど、介護と介助、どっちと関係があるんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。「日常生活自立度」は、介護と介助、両方と関係があります。日常生活の中で、どれくらい自分でできるか、どれくらい人の助けが必要かを見る指標なんです。例えば、食事や着替え、トイレなど、日常生活の動作を自分でできるかどうかで、「自立」の度合いを測ります。そして、その「自立」の度合いによって、必要な「介護」や「介助」の内容や量が変わるんですよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、「日常生活自立度」が高い人は、介護や介助はあまり必要ないってことですか?

介護の研究家

その通りです。「日常生活自立度」が高い、つまり「J」に近いほど、自分でできることが多いので、介護や介助はそれほど必要ありません。逆に、「C」に近づくにつれて、日常生活の多くの場面で介助が必要になります。そして、その介助の多くは介護者が行うことになるんです。

日常生活自立度とは。

『日常生活自立度』という言い方について説明します。この言葉は、お年寄りや体の不自由な方が普段の生活をどのくらい自分で送れるかを示すもので、『寝たきり度』とも呼ばれています。自立の度合いによって、いくつか段階に分かれています。まず、『J』はほぼ一人で生活できる状態です。次に、『A』は家の中では一人でできますが、外に出る時は誰かの助けが必要です。それから、『B』は家の中でも助けが必要で、椅子には座れますが、ほとんどベッドで過ごしています。最後に、『C』は一日中ベッドで過ごし、すべてのことに助けが必要です。さらに、それぞれの段階の中でも軽い方と重い方に分かれていて、『A2』や『B1』のように表します。

日常生活自立度とは

日常生活自立度とは、人が普段の生活を送る上で、どの程度自分の力だけで生活を送れるのかを測る物差しです。食事、入浴、トイレに行くこと、服を着替えること、屋内や屋外への移動といった基本的な動作を自分自身で行うことができるのか、あるいはどれくらいの助けが必要なのかを評価することで、その人の状態を客観的に把握することができます。この評価は、介護を必要とするお年寄りや障がいのある方の状態を正しく理解し、必要な支援を決める上でとても大切です。

日常生活自立度は、ただ体の動かしやすさだけでなく、物事を理解したり判断したりする力や心の状態も合わせて総合的に判断されます。例えば、体の方は自立していても、認知症によって適切な判断ができず、日常生活に支障が出ている場合も、自立度は低いと評価されることがあります。

日常生活自立度の判定基準は、ランクAからランクJまでの10段階に分かれています。ランクJは全く介助を必要としない状態、ランクAは常に全面的な介助が必要な状態です。食事、入浴、更衣、排泄、移動の5つの項目それぞれについて、自立の度合いを評価し、総合的に判断します。具体的には、食事であれば、箸を使って自分で食べることができるか、入浴であれば、洗髪や体洗い、浴槽への出入りを自分自身で行えるか、更衣であれば、衣服の着脱を一人で行えるかといった点を確認します。移動に関しては、屋内での歩行や階段の上り下り、屋外への外出などを評価します。

このように、日常生活自立度は、その人の生活の質を維持・向上させるための介護計画を作る上で欠かせない情報源となります。日常生活自立度を適切に評価することで、必要な支援の内容や量を的確に判断し、その人に合ったきめ細やかな支援を提供することが可能となります。また、自立度が変化した場合には、ケアプランを見直すきっかけにもなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日常生活自立度とは |

|

| 評価基準 |

|

| 活用方法 |

|

日常生活自立度の段階

日常生活自立度は、人がどのくらい自分の力で日常生活を送ることができるのかを示す指標です。大きく分けてJ、A、B、Cの四つの段階に分けられます。さらに、それぞれの段階の中に、より細かい状態を示すために1(軽い)と2(重い)の区分があり、全部で八段階で評価されます。

まず、J段階の人は、日常生活のほとんどのことを自分の力で行うことができます。食事、入浴、トイレに行くこと、着替え、屋内や屋外での移動など、介助を必要とせずに生活できます。

次に、A段階の人は、家の中では一人で生活できますが、家の外に出るときに介助が必要になります。例えば、買い物に行ったり、電車やバスに乗ったりするのが難しい場合があります。A1の人は、比較的軽い介助で外出できますが、A2の人は、より多くの介助が必要です。

B段階の人は、家の中でも介助が必要です。座っていることはできますが、多くの時間をベッドの上で過ごします。食事、入浴、トイレに行くことなど、日常生活の多くの場面で介助が必要となります。B1の人は、B段階の人の中では比較的自分の力で行えることが多いですが、B2の人は、ほとんどの場面で介助が必要です。

C段階の人は、一日中ベッドの上で過ごし、日常生活のほとんど全てのことにおいて介助を必要とします。食事、入浴、トイレに行くこと、着替えなど、全ての場面で誰かの助けが必要です。C1とC2の区分は、医療的な処置の必要性などによって分けられます。

このように、日常生活自立度は、その人の状態を細かく表すことができるため、必要な介助の内容や量を決める上で重要な指標となります。

| 日常生活自立度 | 説明 | 介助の必要性 |

|---|---|---|

| J | 日常生活のほとんどのことを自分の力で行うことができる | 介助不要 |

| A1 | 家の中では一人で生活できるが、家の外に出るときに軽い介助が必要 | 軽い介助が必要(外出時) |

| A2 | 家の中では一人で生活できるが、家の外に出るときに多くの介助が必要 | 多くの介助が必要(外出時) |

| B1 | 家の中でも介助が必要だが、B段階の中では比較的自分の力で行えることが多い。多くの時間をベッドの上で過ごす。 | 家の中でも介助が必要 |

| B2 | 家の中でもほとんどの場面で介助が必要。多くの時間をベッドの上で過ごす。 | 家の中でも多くの介助が必要 |

| C1 | 一日中ベッドの上で過ごし、日常生活のほとんど全てのことにおいて介助を必要とする | 日常生活の全てで介助が必要 |

| C2 | 一日中ベッドの上で過ごし、日常生活のほとんど全てのことにおいて介助を必要とする | 日常生活の全てで介助が必要 |

介護と介助の違い

「介護」と「介助」。耳にする機会の多い言葉ですが、その違いをはっきりと言えるでしょうか。どちらも日常生活に支えを必要とする人を対象としていますが、実はそれぞれ異なる意味を持っています。

介護とは、生活全般にわたる幅広い支援を意味します。食事や入浴、排泄といった身体的なお手伝いだけでなく、話し相手になったり、趣味を楽しめるように手助けをしたり、その人の心に寄り添うことも介護に含まれます。また、住み慣れた家で安心して暮らせるよう、家の中の段差をなくしたり、手すりをつけたりといった住環境の整備も介護の一つです。さらに、地域社会とのつながりを保てるように、外出の機会を設けたり、趣味のサークルに参加するお手伝いをすることも介護の大切な役割です。つまり介護とは、その人の生活の質を高め、より良く生きられるように支える包括的な支援なのです。

一方、介助とは、特定の動作や行為を支援することを指します。例えば、食事をする時に箸やスプーンを持って食べさせたり、入浴の際に体を洗ったり、車椅子への移乗を支えたりするといった行動が介助です。介助は、その人が自分自身では難しい動作を代わりに行う、あるいは行うことを手伝うことで、日常生活の自立を助けます。

このように、介助は介護の一部であり、介護は介助を含むより広い概念です。例えるなら、家を建てることを「介護」だとすると、「介助」は家を建てるための大工仕事や電気工事といった個別の作業に当たります。

そして、どれくらいの介護や介助が必要なのかを決める重要な要素が日常生活自立度です。日常生活自立度は、食事や入浴、移動といった日常生活における基本的な動作を、どの程度自分で行えるかを評価するものです。自立度が低い、つまり自分でできることが少ない人ほど、より多くの介護や介助が必要になります。それぞれの人の状態に合わせた適切な支援を行うためには、介護と介助の違いを理解し、日常生活自立度を正しく把握することが大切です。

| 項目 | 介護 | 介助 |

|---|---|---|

| 定義 | 生活全般にわたる幅広い支援。生活の質を高め、より良く生きられるように支える包括的な支援。 | 特定の動作や行為を支援すること。自分自身では難しい動作を代わりに行う、あるいは行うことを手伝う。 |

| 範囲 | 食事、入浴、排泄、話し相手、趣味の支援、住環境整備、外出支援など | 食事の補助、入浴の補助、車椅子移乗の補助など |

| 目的 | 生活の質の向上、自立支援 | 日常生活の自立支援 |

| 関係性 | 介助を含むより広い概念 | 介護の一部 |

| 例え | 家を建てること | 家を建てるための大工仕事や電気工事 |

日常生活自立度の活用

日常生活自立度は、介護を必要とする方の自立した生活の維持・向上を図る上で、非常に大切な役割を担っています。これは、食事や入浴、更衣、排泄といった日常生活における基本的な動作を、どの程度ひとりで行うことができるのかを評価するものです。この評価は、介護保険サービスを利用する際に、サービスの種類や量を決める重要な指標となります。

まず、要介護認定の申請を行う際に、日常生活自立度は欠かせません。申請時に、担当者が面談や訪問調査などを通して、日常生活における様々な動作について、どの程度自分で行えるかを詳しく評価します。この評価結果に基づいて要介護度が決定され、利用できるサービスの種類や利用限度額も変わってきます。そのため、正確な評価は、自分に合った適切なサービスを受けるために不可欠です。

また、ケアマネージャーがケアプランを作成する際にも、日常生活自立度は重要な情報源となります。ケアマネージャーは、日常生活自立度の評価結果を参考に、その方の状態に合わせた、より個別性の高いケアプランを作成します。例えば、入浴動作に介助が必要な方であれば、入浴介助のサービスを組み込むといった具合です。このように、日常生活自立度を活用することで、より効果的で無駄のない支援の提供が可能となります。

さらに、日常生活自立度は、様々な職種が関わる介護の現場で、情報を共有するための共通の言葉としても役立ちます。医師、看護師、介護士、理学療法士など、それぞれの専門家が、日常生活自立度という共通の尺度を用いることで、スムーズな情報伝達と連携を実現できます。これにより、質の高い、一貫性のある介護サービスの提供につながります。このように、日常生活自立度は、介護を必要とする方にとって、そして介護に携わる専門職にとって、なくてはならないものと言えるでしょう。

| 日常生活自立度の役割 | 詳細 |

|---|---|

| 自立した生活の維持・向上 | 食事、入浴、更衣、排泄といった日常生活における基本的な動作をどの程度ひとりで行うことができるのかを評価 |

| サービスの種類や量の決定 | 介護保険サービス利用時の重要な指標となり、利用できるサービスの種類や利用限度額に影響 |

| 適切なサービスの受給 | 正確な評価は、自分に合った適切なサービスを受けるために不可欠 |

| 個別性の高いケアプラン作成 | ケアマネージャーがケアプランを作成する際の重要な情報源となり、状態に合わせたケアプラン作成が可能 |

| 効果的で無駄のない支援の提供 | 日常生活自立度を活用することで、より効果的で無駄のない支援の提供が可能 |

| 情報共有の共通言語 | 様々な職種が関わる介護の現場で情報を共有するための共通の言葉として役立ち、スムーズな情報伝達と連携を実現 |

| 質の高い、一貫性のある介護サービスの提供 | 専門職間での情報共有により、質の高い、一貫性のある介護サービスの提供につながる |

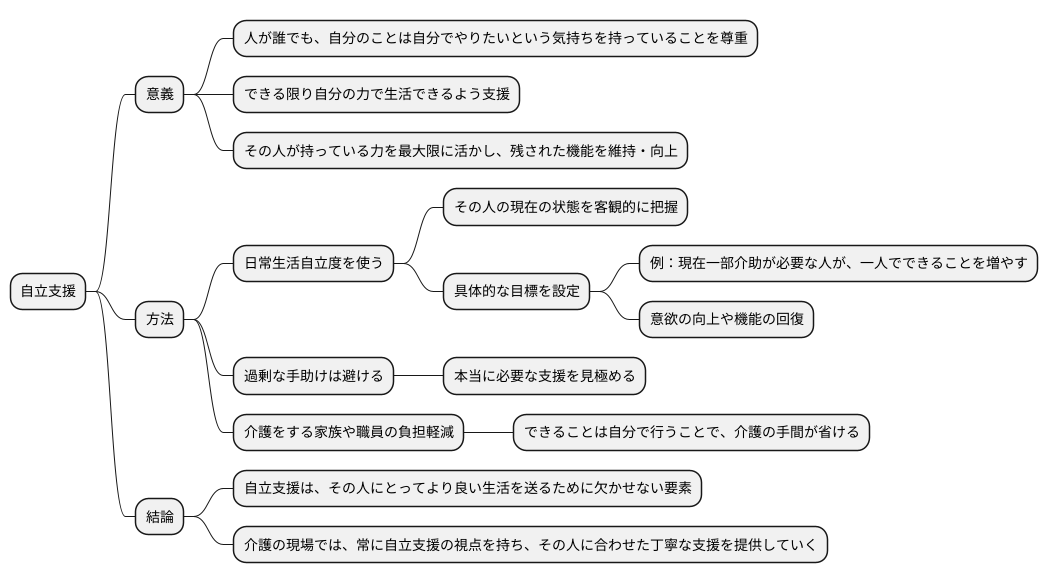

自立支援の重要性

人は誰でも、自分のことは自分でやりたいという気持ちを持っています。介護の現場では、この気持ちを尊重し、できる限り自分の力で生活できるよう支援していくことが大切です。この考え方が「自立支援」です。自立支援は、ただ身の回りの世話をするだけでなく、その人が持っている力を最大限に活かし、残された機能を維持・向上させることを目指します。

日常生活自立度は、食事や入浴、着替えといった日常生活における動作が、どの程度自分で行えるのかを評価する尺度です。この尺度を使うことで、その人の現在の状態を客観的に把握することができます。そして、日常生活自立度に基づいて、具体的な目標を設定することで、自立支援の効果を高めることができます。例えば、現在一部介助が必要な人が、一人でできることを増やす、といった目標を設定し、それに向かって共に取り組むことで、意欲の向上や機能の回復に繋がる可能性があります。

自立支援は、その人にとってより良い生活を送るために欠かせない要素です。過剰な手助けは、かえってその人の能力を低下させ、自立を妨げる可能性があります。そのため、日常生活自立度を適切に評価し、本当に必要な支援を見極めることが重要です。また、自立支援は、介護をする家族や職員の負担軽減にも役立ちます。できることは自分で行うことで、介護の手間が省け、より長く続けられる介護を実現できるからです。

介護の現場では、常に自立支援の視点を持ち、その人に合わせた丁寧な支援を提供していく必要があります。それは、その人の尊厳を守り、より豊かな生活を送るための第一歩となるからです。