福祉におけるシステム理論の活用

介護を学びたい

先生、「システム理論」って、介護や介助でどう役立つんですか?なんだか難しそうでよくわからないんです。

介護の研究家

そうだね、少し難しいかもしれないね。簡単に言うと、困っている人を助ける時、その人だけを見るんじゃなくて、周りの環境や関わる人たち全体を大きな繋がりの一つとして見て、何が問題でどうすれば解決できるかを考える方法だよ。例えば、おばあちゃんが一人でご飯が作れなくなったとしよう。おばあちゃん自身の問題として捉えるだけじゃなくて、家族構成や近所にどんなお店があるかなども含めて考えるのがシステム理論だよ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、おばあちゃんを取り巻く環境もまとめて考えるということですね。具体的にどんな風に役立つんですか?

介護の研究家

例えば、おばあちゃんがご飯を作れないなら、代わりに作ってくれる家族がいるか、近所に配食サービスがあるか、もしくはデイサービスに通えるかなど、色々な選択肢が見えてくるよね。おばあちゃんにとって何が一番良いのか、周りの人と協力しながら考えていくことができるんだ。

システム理論とは。

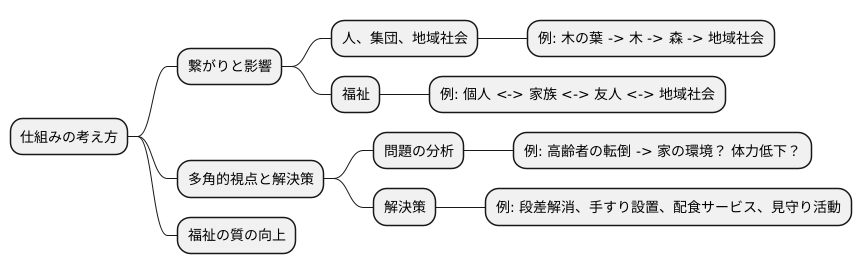

『仕組みの考え方』とは、お年寄りや体の不自由な方への『介護』や『介助』といったサービスを提供するときに、個人や地域といったものをバラバラに考えるのではなく、全体をひとつの仕組みとして捉えて考える方法のことです。特に大切なのは、サービスを受ける方の個性や人間性、そしてその方がどのような環境にいるかを理解することです。ここで言う『介護』とは、食事や入浴といった日常生活の世話をすることで、『介助』とは、階段の上り下りや移動といった特定の動作をサポートすることです。

はじめに

近頃は、人を支える仕事の中で、仕組みの考え方が大切になっています。これは、一人ひとりや、集まり、地域社会などを別々に考えるのではなく、お互いに繋がり、影響し合っている関係性の中で考えるということです。

例えば、木の葉一枚だけを見ても、それが何故そこにあるのかは分かりません。しかし、木全体を見れば、葉が光合成をするために枝についていることが分かります。さらに、木は森の一部であり、森は地域社会の一部です。このように、全体像を掴むことで、個々の要素の役割や意味が見えてきます。

福祉の仕事も同じです。困っている人を助ける時、その人だけを見るのではなく、家族や友人、地域社会との繋がりも考えます。家族関係が悪化していることで、本人が孤立しているのかもしれません。地域に交流の場がなければ、社会参加の機会を失っているかもしれません。このように、様々な要素が複雑に絡み合い、影響し合っているのです。

この考え方を、仕組みの考え方と言います。全体を一つの仕組みとして捉え、それぞれの部分がどのように働き、どう影響し合っているかを分析することで、より良い支援ができます。

例えば、一人暮らしの高齢者が転倒して怪我をしたとします。怪我の治療をすることはもちろん大切ですが、なぜ転倒したのかを考えることも重要です。家の中の環境に問題があったのかもしれません。あるいは、日々の買い物や食事の準備が負担になって、体力が落ちていたのかもしれません。

仕組みの考え方を用いれば、これらの問題を多角的に捉え、解決策を探ることができます。家の中の段差を解消したり、手すりを設置したり、配食サービスを利用したり、地域の見守り活動を導入したりと、様々な方法が考えられます。

このように、仕組みの考え方は、福祉の質を高める上で、とても役に立つ考え方です。この仕組みの考え方を介護の現場でどのように活かせるのか、これから具体的に見ていきましょう。

システム理論の基礎

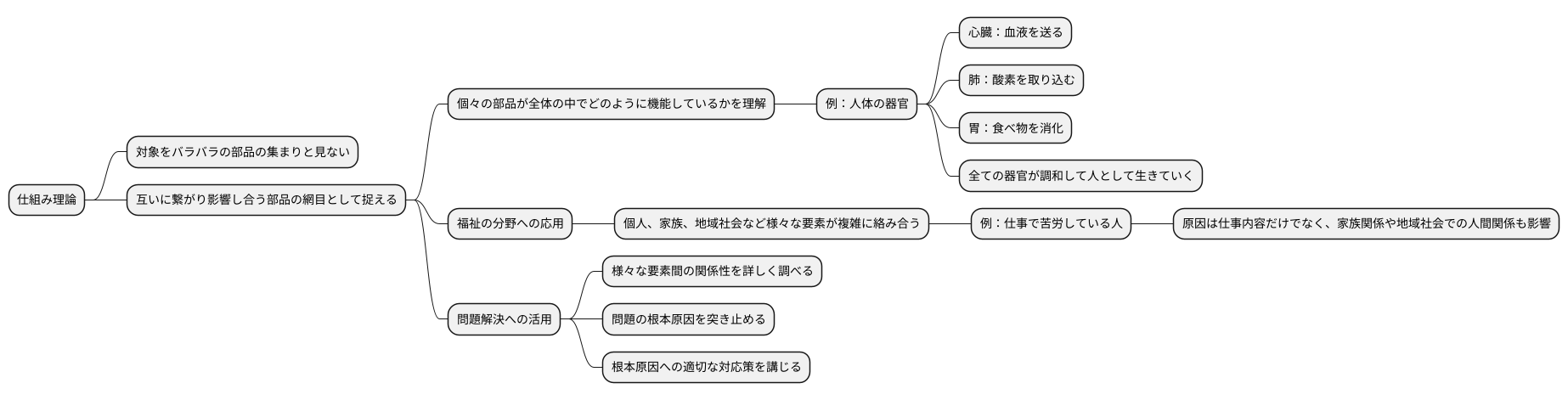

仕組みに関する考え方の基本である仕組み理論は、対象をバラバラの部品の集まりと見るのではなく、互いに繋がり影響し合う部品の網目として捉える考え方です。それぞれの部品は単独で存在するのではなく、互いに作用し合いながら全体を作り上げています。この相互作用によって、仕組全体としての働きや特徴が生まれます。

例えば、人の体は様々な器官が連携して生命活動を維持しています。心臓は血液を送り出し、肺は酸素を取り込み、胃は食べ物を消化します。それぞれの器官は個別の役割を担っていますが、これらの器官が調和して働くことで初めて人として生きていくことができます。これはまさに、個々の部品が全体の中でどのように機能しているかを示す良い例です。

福祉の分野でも同様に、個人、家族、地域社会など、様々な要素が複雑に絡み合っています。これらの要素は、まるで糸が織りなす布のように複雑に関係し合っており、一つ一つをバラバラに見ているだけでは全体像を掴むことができません。例えば、ある人が仕事で苦労している場合、その原因は仕事内容だけでなく、家族関係や地域社会での人間関係が影響している可能性も考えられます。

このような複雑な問題を解決するためには、仕組み理論が役立ちます。仕組み理論を用いることで、様々な要素間の関係性を詳しく調べ、問題の根本原因を突き止めることができます。そして、根本原因への適切な対応策を講じることで、より効果的な支援を行うことができます。これは、複雑に絡み合った糸を一つ一つ丁寧に解きほぐし、問題の核心を見つけ出す作業に似ています。このように、仕組み理論は、福祉の現場で複雑な問題を理解し、解決策を見出すための強力な道具となるのです。

介護における重要性

人が年を重ね、体が弱ってくると、様々な面で支援が必要になります。このような支援を介護と呼びますが、介護を適切に行うためには、様々な要素を総合的に考える必要があります。これを体系的に捉えるのが、全体をシステムとして捉える考え方です。

介護を必要とする人を中心に考えてみましょう。その周りを家族が囲んでいます。家族は、日々の食事の世話や身の回りの手伝いなど、直接的な世話をすることがあります。しかし、家族だけで全ての負担を負うのは大変です。そこで、介護事業者が登場します。事業者は、訪問介護や施設でのケアを提供することで、家族の負担を軽くする役割を担います。

さらに、地域社会全体も重要な要素です。地域には、相談窓口やボランティア団体など、様々な支援体制があります。これらの支援は、家族や事業者だけでは対応できない部分を補完し、よりきめ細やかな支援を可能にします。また、近所の人からのちょっとした声かけや見守りも、大きな支えとなることがあります。

このように、家族、事業者、地域社会は、それぞれが独立して存在するのではなく、互いに影響し合いながら、全体として介護を支えているのです。例えば、家族の介護負担が大きすぎると、家族の心身の健康が損なわれ、結果として介護の質が低下する可能性があります。また、地域社会の支援体制が整っていれば、家族の負担が軽減され、介護の質の向上に繋がります。

全体をシステムとして捉えることで、これらの要素間の複雑な関係性を理解し、問題点や改善点を見つけやすくなります。そして、多角的な視点からより効果的な介護支援を行うことができるのです。

具体的な活用事例

介護と介助における、繋がりを大切にする考え方を実際にどのように役立てているのか、具体的な例をいくつかご紹介します。

まず、高齢の方々を支える話し合いの場として、『世話をする人たちの話し合い』があります。この話し合いには、お医者さん、看護師さん、介護士さん、世話の計画を作る人など、様々な立場の人が集まります。それぞれの専門家が、高齢の方の今の状態や困っていることについて話し合い、それぞれの知っていることを共有します。例えば、お医者さんは体の状態、看護師さんは日々の健康管理、介護士さんは生活の様子、世話の計画を作る人は必要なサービスについて、といった具合です。このようにして、全員で協力して、より良い支援ができるように考えていきます。これは、多くの人の繋がりを活かして、高齢の方を支える仕組みと言えます。

次に、地域全体で高齢の方を支える仕組み作りも、この考え方を活かした取り組みです。地域に住む人々、市役所や町村役場などの行政、病院や診療所、介護を行う事業者などが協力して、高齢の方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支える体制を作っています。例えば、家での生活を支えるサービスの提供や、地域の人々との交流の場作りなどが行われています。このように、地域全体で高齢の方を見守ることで、必要な時に必要な支援を受けられ、より質の高い生活を送ることができるようにしています。

これらの取り組みは、一人ひとりの繋がりを大切にすることで、より良い介護と介助を実現できることを示す良い例と言えるでしょう。

| 取り組み | 繋がり | 目的 | 具体的な活動 | 効果 |

|---|---|---|---|---|

| 世話をする人たちの話し合い | 医師、看護師、介護士、ケアマネジャーなど多職種 | 高齢者へのより良い支援 | 高齢者の状態や困りごとについて、専門家がそれぞれの知見を共有し、協力して解決策を考える。 | 多様な視点を取り入れ、質の高い支援を提供できる。 |

| 地域包括ケアシステムの構築 | 地域住民、行政、医療機関、介護事業者など | 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにする。 | 在宅支援サービスの提供、地域住民との交流の場の提供など | 必要な時に必要な支援を受けられ、質の高い生活を送ることができる。 |

課題と展望

介護現場における諸問題の解決や、利用者の生活の質を高める上で、システム理論の活用は大きな可能性を秘めています。しかしながら、この理論を実際に現場で役立てるには、いくつかの課題を乗り越える必要があります。

まず、システム理論を実践するには、医師や看護師、介護士、リハビリテーション専門職、相談員など、様々な職種の専門家が情報を共有し、連携することが欠かせません。しかし、それぞれの専門知識や立場、役割の違いから、意見の食い違いや誤解が生じやすく、円滑な連携を築くことは容易ではありません。それぞれの職種の役割や責任の範囲を明確にすること、そして、共通の目標に向かって協力していくための共通認識を醸成することが重要です。

情報共有を進める上では、個人情報の保護にも十分に配慮する必要があります。利用者のプライバシーを守りながら、必要な情報を適切に共有するためには、関係者間で守秘義務の重要性などについて共通理解を深め、信頼関係を築くことが不可欠です。また、情報共有のためのルールや手順を整備し、個人情報保護に関する研修などを実施することも重要です。

今後の展望としては、システム理論を介護現場でより具体的に活用できるよう、実践的な研究を進める必要があります。例えば、利用者の状態や環境、そして、関係者の連携状況などを分析し、システム理論に基づいた効果的な支援方法を開発していくことが重要です。また、情報通信技術を活用した情報共有システムを開発し、安全かつ効率的な情報伝達を実現することも重要です。このような技術を活用することで、多職種連携の質を高め、利用者一人ひとりに最適な支援を提供できる体制を構築できると期待されます。

これらの課題を解決し、システム理論に基づいた介護支援体制を構築していくことで、利用者の自立支援や生活の質の向上、そして、介護現場全体の活性化につながることが期待されます。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 多職種連携の難しさ(意見の食い違い、誤解、円滑な連携の困難さ) |

|

| 情報共有における個人情報保護の必要性 |

|

| システム理論の現場での実践的活用 |

|

まとめ

人を取り巻く環境は複雑に絡み合い、変化し続けています。そのため、介護が必要な方を支えるには、その方を孤立した存在として見るのではなく、家族や地域社会といった様々な要素との繋がりの中で理解することが大切です。これを可能にするのが、様々な要素が互いに影響し合う様を体系的に捉える考え方、システム理論です。

システム理論では、介護を必要とする方をシステムの中心に置き、その周囲に家族、友人、介護職員、医療関係者、地域社会といった様々な要素が存在すると考えます。これらの要素はそれぞれ独立しているのではなく、互いに影響を与え合い、全体として一つのシステムを構成しています。例えば、家族の精神的な負担が大きくなると、介護の質が低下する可能性があります。また、地域社会の支援体制が整っていれば、家族の負担を軽減し、介護の質を向上させることに繋がります。このように、システム全体を俯瞰的に捉え、各要素間の相互作用を理解することで、より効果的な支援を提供することが可能になります。

多角的な視点を持つことも重要です。従来の介護は、身体的なケアに重点が置かれる傾向がありましたが、システム理論に基づけば、精神的なケアや社会的なケアの重要性も認識されます。例えば、介護が必要な方の趣味や生きがいを尊重し、社会との繋がりを維持する支援を行うことで、その方の生活の質を高めることができます。また、家族の不安や悩みに寄り添い、精神的なサポートを提供することも、システム全体の安定に繋がります。

システム理論を介護の実践に活かすためには、関係者間の協力が不可欠です。介護職員、医療関係者、地域住民などが情報を共有し、連携を強化することで、より包括的な支援体制を構築することができます。また、システム理論に基づいた具体的な支援方法や実践モデルを開発し、普及させることも重要です。

これらの取り組みを通じて、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に近づくことができると考えられます。システム理論は、複雑な状況を整理し、効果的な支援策を見出すための羅針盤となるでしょう。