荷重の意味と介助における注意点

介護を学びたい

先生、「荷重」ってどういう意味ですか?よく聞く言葉ですが、はっきりとした意味が分かりません。

介護の研究家

そうですね。「荷重」とは、ある一点もしくは面に重さがかかること、あるいはその重さを指します。例えば、松葉杖を使う際に、怪我をした足に体重をかけないように、と指示されたら、怪我をした足に荷重してはいけない、という意味になります。

介護を学びたい

なるほど。体重をかける、という意味以外にもあるんですか?

介護の研究家

はい。例えば、積み荷を積んだトラックのタイヤは、荷物が重ければ重いほど、地面への荷重が大きくなります。このように、体重だけでなく、物体の重さによっても荷重は変わります。介護や介助の場面では、対象者の体重を支えたり、移動させたりする際に、どこにどのように荷重がかかっているかを理解することが大切です。

荷重とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉に「荷重」があります。荷重とは、ある方向に重さがかかることを意味します。たとえば、「右足に荷重をかけてはいけない」と言われた場合は、右足に体重をかけたり、負担をかけたりしてはいけないということです。また、特定の場所に体重がかかることを「免荷」と言うこともありますので、覚えておくと役に立つでしょう。

荷重とは

荷重とは、体に重さが加わることを指します。私たちが地面に立っているとき、体重という重さが足にかかっていることがイメージできるでしょう。これが荷重です。もっと広く捉えると、椅子に座っているときはお尻、寝ているときは背中や頭など、体と接している場所に体重がかかっています。つまり、常にどこかしらに荷重がかかっていると言えるでしょう。

荷重は、ただ重さが加わっている状態を指すだけでなく、動作の中でどのように重さが移動していくかも含まれます。例えば、歩く時は、片足に体重を乗せて、もう片方の足を前に出します。そして、前に出した足に体重を移しながら、さらに次の動作へと進んでいきます。階段を上る時も、一段ずつ、片足からもう片方の足へと荷重を移動させていきます。このように、荷重の移動は、私たちの移動には欠かせない要素です。

荷重のかかり方は、体のバランスを保つ上でとても大切です。荷重が左右の足に均等にかかっていれば、安定して立つことができます。しかし、片方の足に荷重が偏ると、バランスを崩しやすく、転倒の危険性が高まります。特に、加齢に伴って筋力が衰えると、荷重のコントロールが難しくなり、転倒しやすくなることがあります。また、病気や怪我の影響で、特定の部位に痛みがある場合、その場所に荷重をかけることを避けるため、姿勢が悪くなったり、バランスを崩しやすくなったりすることもあります。

適切な荷重のかけ方を理解し、体に負担の少ない姿勢や動作を身につけることは、転倒を予防し、健康な生活を送るためにとても重要です。特に高齢者や体の不自由な方にとっては、日常生活動作を安全に行うために、荷重への配慮が欠かせません。必要に応じて、杖や歩行器などの補助具を使う、介助者に支えてもらうなど、安全に荷重移動ができるように工夫することが大切です。

| 荷重とは | 荷重の移動 | 荷重のかかり方とバランス | 適切な荷重と健康 |

|---|---|---|---|

| 体に重さが加わること。常に体と接している場所に体重がかかっている。 | 動作の中で重さがどのように移動していくか。歩く、階段を上るなど移動に欠かせない要素。 | 体のバランスを保つ上で大切。荷重の偏りは転倒の危険性増加。加齢や病気・怪我で荷重コントロールが困難になることも。 | 適切な荷重のかけ方を理解し、体に負担の少ない姿勢や動作を身につけることが重要。高齢者や体の不自由な方は、補助具や介助者によるサポートで安全な荷重移動を。 |

介助における荷重の重要性

人の手助けをする際、体重のかかり具合を理解することはとても大切です。年を重ねたり、病気や怪我をしたりすることで、自分の体重を支えるのが難しくなる方がいます。そのため、手助けする人は、相手の方の体の状態をきちんと理解し、体重のかかり具合を常に意識しながら手助けする必要があります。

例えば、歩く手助けをする場合を考えてみましょう。相手の方がどれくらい体重を足に乗せることができるのかを見極めることが重要です。足に体重をかけられない場合は、支える力が必要になりますし、ある程度体重をかけられる場合は、バランスを保つように軽く支えるだけで良いでしょう。このように、相手の方の状態に合わせて、適切な手助けの方法を選ぶ必要があります。

また、寝台から椅子に移動する際の手助けなど、様々な場面で体重のかかり具合を理解し、適切な対応をすることが求められます。寝返りを打つ、起き上がる、立ち上がる、そして移動する、これら全て動作において、体重の移動がどのように起こるかを理解していなければ、安全な手助けはできません。例えば、立ち上がる際に、相手の方が十分に体重を足にかけられない場合、無理に立たせようとすると転倒の危険があります。そのため、相手の方の体重のかかり具合を把握し、ゆっくりと時間をかけて、安全に立ち上がれるように手助けする必要があるのです。

このように、体重のかかり具合を適切に管理することで、転倒などの事故を防ぎ、相手の方の安全を守ることができます。そして、相手の方にとって負担の少ない、楽な姿勢を保つことができるようになり、快適な生活を送るためにも、体重のかかり具合への配慮は欠かせません。

免荷とその必要性

体重を支える関節や骨、組織などに負担がかからないように、患部に体重をかけないようにすることを免荷といいます。これは、けがや手術の後などに患部を守るために行います。骨折、靭帯損傷、手術後の傷、床ずれ(褥瘡)などの場合に免荷が必要になることがあります。

医師の指示に従って、患部への負担を減らすことで、治るのを早め、合併症の危険性を小さくすることができます。免荷には、部分免荷と完全免荷の二種類があります。部分免荷は、患部に少しだけ体重をかけることが許されている状態で、杖などで体重を支えながら歩行練習などを実施します。一方、完全免荷は、患部に全く体重をかけてはいけない状態で、車椅子を使用したり、ベッド上で安静を保つ必要があります。どちらの免荷が必要かは、患部の状態や治療方針によって医師が判断します。

介護をする人は、医師の指示に基づいて、適切な介助を行うことが大切です。具体的には、松葉杖や歩行器などの道具を使ったり、体重を支える時に正しい介助方法を用いる必要があります。要介護者や要支援者の方が安全に移動し、日常生活を送ることができるように、これらの介助は欠かせません。また、立ち上がりや歩行の介助だけでなく、ベッドから車椅子への移乗や、トイレへの移動など、日常生活の様々な場面で免荷を意識した介助が必要です。

免荷をしている間は、動かないことで筋肉が弱くなったり、関節が硬くなったりする危険性が高まります。そのため、医師や理学療法士の指導の下、適切な運動やリハビリテーションを行うことも重要です。リハビリテーションは、患部の回復を促すだけでなく、日常生活動作の維持・改善にも繋がります。また、免荷期間中は精神的な負担も大きくなる場合があるので、精神的なケアも大切です。家族や介護者とのコミュニケーションを密にすることで、不安やストレスを軽減し、前向きな気持ちで治療に取り組めるよう支援することが重要です。

| 免荷とは | 種類 | 目的 | 方法 | 注意点 | 介護者の役割 |

|---|---|---|---|---|---|

| けがや手術の後などに患部を守るため、体重を支える関節や骨、組織などに負担がかからないように、患部に体重をかけないようにすること |

|

|

|

|

|

荷重の判断方法

体重をかけること、いわゆる荷重の判断は、医療の専門家の指示に従うことがとても大切です。自分自身で判断したり、周りの人に相談するだけでは、適切な判断ができない可能性があり、かえって状態を悪化させてしまう危険性もあります。

医師や理学療法士といった専門家は、患者さんの状態を詳しく調べ、レントゲン写真などの検査結果も確認した上で、どのくらい体重をかけて良いのかを判断します。そのため、まずは医療の専門家に相談することが重要です。

介助する人は、医療の専門家が指示した内容をきちんと理解し、その指示に従って介助を行う必要があります。指示の内容を勘違いしたり、自己流で介助をしてしまうと、患者さんに負担をかけてしまう可能性があります。もし指示内容が不明な点があれば、遠慮なく専門家に確認するようにしましょう。

体重のかけ方は、患部の状態や回復具合によって様々です。例えば、骨が折れた場合は、骨がくっつき始めるまでの期間は、患部への負担を少なくするために、松葉杖などを使って体重を支え、患部にあまり体重をかけないようにします。そして、骨がくっついてきたら、徐々に体重をかけていく練習を始めます。

手術後も同様で、手術の種類や患部の状態によって、体重をかけて良い時期や、どのくらいかけて良いのかが変わってきます。手術後すぐに体重をかけてしまうと、傷口が開いてしまうなどの危険性もあるので、注意が必要です。

介助をする人は、医療の専門家と日頃から連絡を取り合い、患者さんの状態に関する最新の情報を共有することが大切です。そうすることで、適切な介助を行うことができ、患者さんの回復をよりスムーズに進めることができます。

| 対象者 | 行動 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 患者 | 荷重の判断 | 医療専門家の指示に従う | 自己判断や周囲への相談は危険 |

| 医療専門家(医師、理学療法士など) | 荷重の判断 | 患者の状態、検査結果を確認し判断 | |

| 介助者 | 介助の実施 | 専門家の指示内容を理解し指示に従う | 指示の勘違い、自己流は患者の負担になる |

| 患者 | 荷重方法 | 患部の状態、回復具合による (例:骨折時は松葉杖、骨癒着後は徐々に荷重) |

|

| 患者 | 手術後の荷重 | 手術の種類、患部の状態によって異なる | 早期の荷重は傷口が開く危険性あり |

| 介助者 | 情報共有 | 専門家と連絡を取り合い、患者の最新情報を共有 | 適切な介助、スムーズな回復に繋がる |

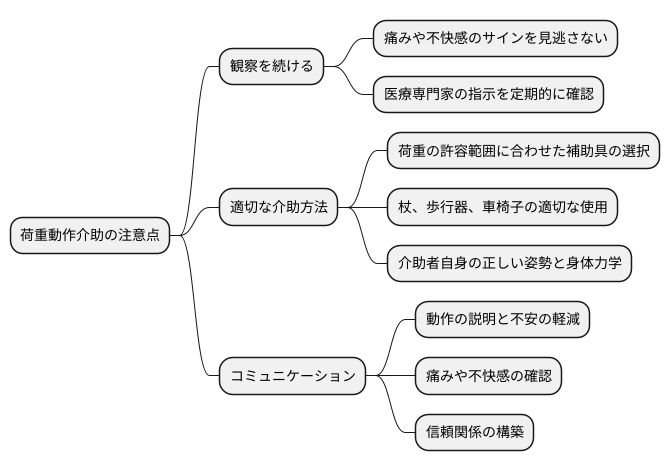

荷重に関する注意点

体重を支える動作、いわゆる荷重動作の介助は、要介護者や要支援者の方にとって非常に大切な行為であり、かつ繊細な注意を要するものです。介助にあたっては、いくつか大切な点を踏まえる必要があります。まず第一に、常に注意深く観察を続けることが重要です。荷重動作中に、少しでも痛みや不快感を訴えたり、表情に変化が見られた場合は、すぐに動作を中断し、様子を確認しなければなりません。これらのサインは、患部の悪化や新たな症状発生の予兆である可能性があります。また、医療専門家からの指示は状況に応じて変化することがありますので、定期的に指示内容を確認し、最新の情報に基づいた介助を行うように心がけましょう。

次に、適切な介助方法を理解し、実践することが重要です。荷重の許容範囲は人それぞれであり、その程度に応じて適切な補助具を用いる必要があります。杖や歩行器、車椅子などを適切に選択し、使い方を熟知することで、要介護者や要支援者の方の負担を軽減し、安全な移動をサポートすることができます。介助者自身の体の使い方も重要です。腰を痛めないように、正しい姿勢を保ち、膝を曲げて重心を低くするなど、身体力学に基づいた介助を心がけましょう。

最後に、要介護者や要支援者の方とのコミュニケーションを密にすることも忘れてはなりません。荷重動作は不安や恐怖を伴う場合もあります。介助の前に、どのような動作を行うのか、なぜその動作が必要なのかを丁寧に説明し、不安を取り除く努力をしましょう。また、介助中に痛みや不快感がないか、常に声かけを行い、安心して荷重動作に取り組めるように配慮することが大切です。信頼関係を築き、協力し合うことで、より質の高いケアを提供できるでしょう。