家庭内のよくある事故を防ごう

介護を学びたい

先生、「日常災害」ってよく聞くんですけど、介護と介助の場面でどんな例があるのか教えてください。

介護の研究家

そうですね。日常災害とは、普段の生活の中で起こる事故のことです。介護や介助の場面では、例えば、ベッドから降りるときに転倒したり、お風呂で滑ったり、食事中にむせたりすることなどです。その他にも、段差につまづいたり、熱いものにふれたりといったことも含まれます。

介護を学びたい

なるほど。家の階段でつまずくのと同じような感じですね。でも、介護や介助が必要な人は、そうでない人よりも事故が起こりやすいのでしょうか?

介護の研究家

その通りです。加齢や病気によって身体機能が低下していたり、感覚が鈍くなっていたりすると、事故のリスクが高まります。介助者が注意深く見守ったり、環境を調整したりすることで、日常災害を減らすことができるんですよ。

日常災害とは。

「お世話をさせていただくこと」と「お手伝いさせていただくこと」という言葉について説明します。これは『普段の生活の中で起こる事故』についてです。『普段の生活の中で起こる事故』とは、大きな災害ではなく、普段の暮らしの中で起こる事故のことです。家の中では、床で滑ったり、階段で足を踏み外したりといったことを指します。

家庭内事故の現状

家の中は、一見すると安全な場所のように思えますが、実は危険な落とし穴がたくさん潜んでいます。国民生活に関する報告書によると、家庭内で起こる事故で亡くなる方の数は、交通事故で亡くなる方の数を上回っており、家庭内事故の深刻さが改めて浮き彫りになっています。

特に、お年寄りや小さなお子さんは、体の機能や判断する力が十分に発達していないため、事故に遭いやすい傾向にあります。お年寄りの場合、加齢による体の衰えから、つまずいたり、転んだりしやすくなります。また、視力や聴力の低下も事故のリスクを高める要因となります。小さなお子さんは、好奇心旺盛で、危険を察知する力が未熟なため、思わぬ事故に巻き込まれる可能性があります。例えば、熱い湯を浴びてやけどを負ったり、高いところから落ちて怪我をするといった事故が後を絶ちません。

さらに、近年は、夫婦共働きの家庭が増えていることで、家事や子育てに追われる中で、思いがけない事故が起こる危険性が高まっているという指摘もあります。忙しさから、注意力が散漫になり、コンロの火を消し忘れたり、包丁などの危険な物を出しっぱなしにしてしまうといったことが起こりやすくなります。また、疲れている時に子どもから目を離してしまうと、子どもが危険な行動をとってしまう可能性も高まります。

こうした現状を踏まえ、家庭内事故を防ぐための対策を改めて考える必要があります。家の中の危険な場所を把握し、手すりを設置する、滑り止めマットを敷く、危険な物を子どもの手の届かない場所にしまうなど、具体的な対策を講じることが重要です。また、家族間で日頃からコミュニケーションをとり、危険な状況を共有することも大切です。家庭内事故は「まさか」という油断から起こることが多いため、常に注意を怠らないように心掛けましょう。

| 事故発生場所 | 発生状況 | 主な原因 | 対象者 |

|---|---|---|---|

| 家庭内 | 転倒、やけど、誤飲など | 体の機能低下、判断力の未熟さ、注意散漫など | 高齢者、子供、忙しい大人 |

よくある事故の種類

家庭内における事故は、思いがけない危険をはらんでいます。年齢や発達段階によって、事故の傾向も異なってきますので、それぞれに適した注意が必要です。

高齢者の場合、加齢に伴う身体機能の低下により、転倒事故が最も多く発生します。床に置かれた物につまずいたり、わずかな段差につまづいたりすることで、大きなケガにつながることもあります。特に、大腿骨の骨折は、寝たきり状態の原因となる場合もあるため、注意が必要です。家の中を整理整頓し、床に物を置かないようにする、段差を解消する、手すりを設置するなどの工夫で、転倒のリスクを減らすことができます。また、浴室での転倒も多いため、滑り止めマットや手すりの設置が有効です。

一方、小さなお子さん、特に幼児期においては、好奇心から起こる事故に注意が必要です。何でも口に入れてしまうため、薬や洗剤などの誤飲事故、おもちゃなどの小さなものを飲み込んでしまうことによる窒息事故の危険性が高まります。手の届くところに危険な物を置かない、小さなおもちゃは与えない、食事中は目を離さないなど、大人が注意深く見守ることが重要です。また、熱い飲み物によるやけどにも注意が必要です。熱い飲み物は、子どもの手の届かない場所に置く、やかんの取っ手を奥に向けるなどの対策が必要です。

その他、浴室での溺水やベランダからの転落といった事故も、どの年代でも発生する可能性があります。浴室には、子どもを一人にしない、ベランダには、子どもが容易に登れるような物を置かないなど、環境を整えることが大切です。

これらの事故は、日頃から危険を予測し、対策を講じることで、防ぐことができるものがほとんどです。家族みんなで安全な住まいづくりを心がけましょう。

| 年齢層 | 事故の傾向 | 具体的な事故 | 予防策 |

|---|---|---|---|

| 高齢者 | 身体機能の低下 | 転倒(大腿骨骨折)、浴室での転倒 | 家の中の整理整頓、段差解消、手すりの設置、滑り止めマット |

| 幼児 | 好奇心 | 誤飲、窒息、やけど、溺水、ベランダからの転落 | 危険物の除去、小さな玩具の除去、熱い飲み物への配慮、大人の監視、ベランダの環境整備 |

| 全年齢 | – | 浴室での溺水、ベランダからの転落 | 浴室での監視、ベランダの環境整備 |

具体的な対策

家庭内で起こる事故を防ぐためには、まず家の中の危ない場所を把握することが大切です。家の中を歩き回り、つまずきやすい場所や、転びやすい場所、手が届きやすい場所に危険なものがないかを確認しましょう。具体的には、床に物を置かないように片付ける、階段には手すりを設置する、浴室の床には滑り止めマットを敷く、使っていないコンセントにはカバーをするなど、環境を整えることで、事故の危険性を大きく減らすことができます。

特に高齢者や小さなお子さんなどは、注意力が低下していたり、危険を予測する力が未発達だったりするため、目を離さないように見守ることが重要です。一人にさせず、常に寄り添い、危険な行動をしそうになったら、すぐに声をかけて注意しましょう。また、なぜそれが危険なのかを丁寧に説明することで、理解を深め、自ら危険を避ける行動を促すことができます。

さらに、家族全員で災害に対する意識を高めることも大切です。火災や地震などの災害は、いつ起こるかわかりません。日頃から、家具の固定や避難経路の確保など、必要な対策を行い、定期的に家族で避難訓練を行いましょう。災害発生時には、落ち着いて行動できるよう、避難場所や連絡方法などを事前に確認し、共有しておくことが重要です。また、防災グッズを準備し、定期的に中身を確認し、補充することも忘れずに行いましょう。これらの対策を講じることで、家庭内での安全性を高め、安心して暮らせる環境を作ることができます。

| 事故防止策 | 具体的な対策 | 対象者 |

|---|---|---|

| 環境整備 | 床に物を置かない、階段に手すりを設置する、浴室に滑り止めマットを敷く、使っていないコンセントにカバーをする | 高齢者、子供 |

| 見守り・注意喚起 | 目を離さない、寄り添う、危険な行動をしそうになったら声をかける、なぜ危険なのかを説明する | 高齢者、子供 |

| 災害対策 | 家具の固定、避難経路の確保、避難訓練、避難場所・連絡方法の確認と共有、防災グッズの準備と点検 | 家族全員 |

高齢者のための対策

年を重ねると、どうしても体の機能が衰えてきます。そのため、若い頃には何気なくできていた動作も、高齢者にとっては転倒や転落の危険につながることがあります。家庭内で過ごすことが多い高齢者にとって、住み慣れた家こそが安全な場所であるように、環境を整えることが大切です。

まず、家の中の段差をなくす工夫をしましょう。小さな段差でも、高齢者にとってはつまずきの原因になります。段差解消スロープを設置したり、床の高さを揃えたりすることで、安全に移動できるようになります。また、廊下や階段、トイレ、浴室などには手すりを設置しましょう。手すりがあれば、バランスを崩した際に支えとなり、転倒を防ぐことができます。さらに、滑りやすい場所にはマットを敷くことも効果的です。特に、浴室や玄関は滑りやすいので、注意が必要です。

照明を明るくすることも重要です。高齢者は視力が低下している場合が多いため、薄暗い場所では足元が見えにくく、転倒のリスクが高まります。部屋全体を明るく照らすだけでなく、足元を照らすフットライトなども活用すると良いでしょう。高齢者は薬の副作用によってふらつきが生じることもあります。複数の医療機関を受診している場合は、処方された薬が重複していないか、飲み合わせに問題がないかなどを確認し、適切な服薬管理を行う必要があります。

家族や周囲の人々が、高齢者の生活環境に気を配り、必要な支えを行うことが、高齢者の安全な暮らしにつながります。定期的に健康診断を受け、健康状態を把握することも大切です。また、適度な運動は、筋力やバランス能力の維持に役立ち、転倒予防につながります。散歩や体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。高齢者が安心して日常生活を送れるよう、周囲の協力が不可欠です。

| カテゴリー | 対策 |

|---|---|

| 住環境の整備 |

|

| 健康管理 |

|

| 周囲のサポート |

|

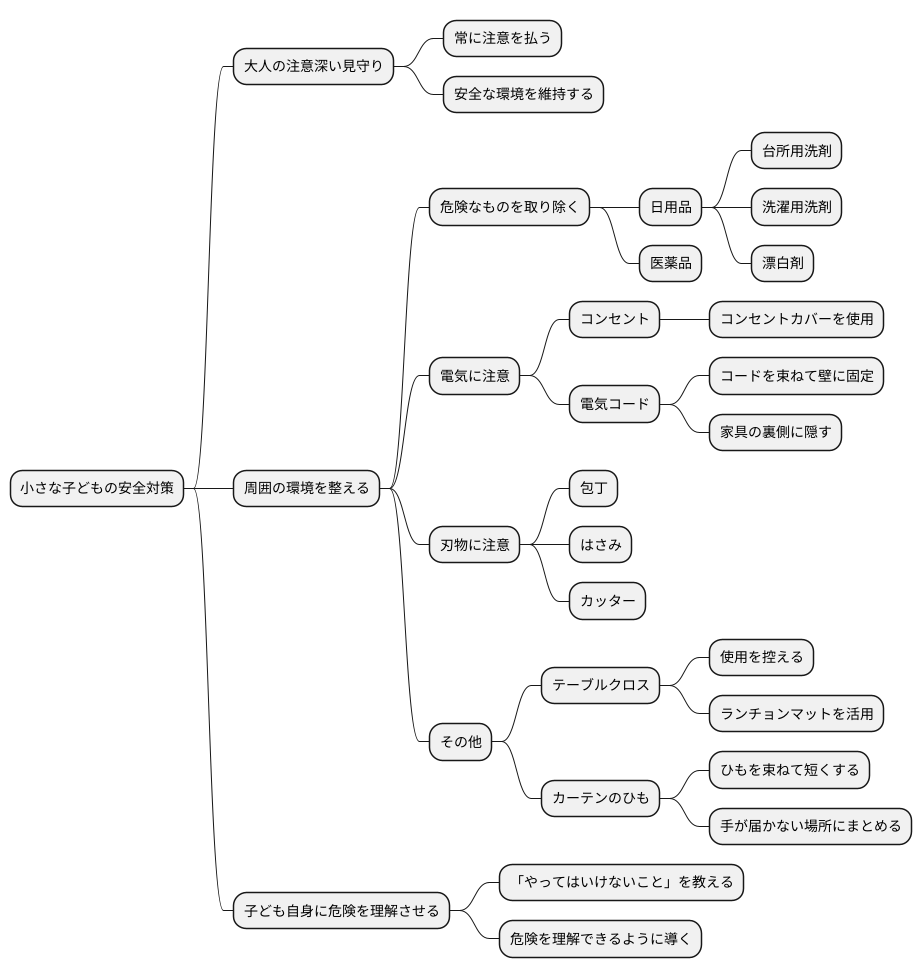

幼児のための対策

小さな子どもたちは、大人が驚くような行動をとることがあります。思わぬ行動で危険な状況に陥ってしまうことを防ぐため、大人の注意深い見守りと、周囲の環境を整えることが重要です。

まず、家の中を見回し、子どもにとって危険なものを取り除きましょう。例えば、台所用洗剤や洗濯用洗剤、漂白剤などの日用品は、飲み込んだり、触れたりすると大変危険です。必ず子どもの手の届かない、高い場所に保管するか、鍵のかかる場所にしまうようにしましょう。また、医薬品も同様に、子どもの手が届かない場所に保管することが大切です。

電気に関するものも注意が必要です。コンセントは、子どもが指や金属を差し込んで感電する恐れがあります。コンセントカバーを使用するなどして、触れられないように対策しましょう。電気コードは、子どもが引っ張って家電製品を倒したり、コードを口に入れて感電する危険があります。コードを束ねて壁に固定する、家具の裏側に隠すなどして、子どもが触れられないように工夫しましょう。

包丁、はさみ、カッターなどの刃物も、子どもが触ると大怪我をする可能性があります。使用後はすぐに片付けることはもちろん、普段は子どもの手の届かない場所に保管するようにしましょう。

テーブルクロスは、子どもが引っ張って熱い飲み物や食器をこぼしてしまう危険があります。なるべく使用を控え、ランチョンマットなどを活用するのが良いでしょう。カーテンのひもも、子どもが首に巻き付けてしまう事故が起きています。ひもを束ねて短くする、手が届かない場所にまとめるなどの対策が必要です。

子どもの安全を守るためには、大人が常に注意を払い、安全な環境を維持することが何よりも大切です。 さらに、子ども自身にも「やってはいけないこと」を教え、危険を理解できるように導くことも重要です。 例えば、コンセントに触ってはいけない理由、熱いものを触ってはいけない理由などを、子どもの発達段階に合わせて丁寧に説明することで、子ども自身の安全意識を育むことに繋がります。

まとめ

家庭内での事故は、誰の身にも起こりうる、とても身近な危険です。家で過ごす時間が長いほど、事故に遭う機会も多くなります。しかし、少しの注意と工夫、そして日頃からの備えがあれば、多くの事故は防ぐことができます。ほんの少しの心がけで、大きな事故を防ぎ、家族みんなが安心して暮らせるようにしましょう。

まずは、家の中の危険な場所を一つ一つ確認してみましょう。浴室の滑りやすい床や、階段の手すり、キッチンにある熱い鍋や刃物など、危険は潜んでいます。これらの危険な場所には、滑り止めマットを敷いたり、手すりを設置したり、熱いものに触れないように囲いをしたり、刃物を安全な場所にしまうなど、それぞれの場所に合った対策を施すことが大切です。また、家具の配置にも気を配り、転倒しにくいように通路を広く確保することも重要です。

高齢者や小さなお子さんは、特に事故に遭いやすいので注意が必要です。高齢者の場合、身体機能の低下により、転倒したり、熱いものに触れて火傷を負ったりすることがあります。小さなお子さんは、好奇心旺盛で、危険を察知する能力が未発達なため、思わぬ事故に巻き込まれる可能性があります。高齢者には、手すりや段差解消などの工夫をし、移動をサポートしましょう。小さなお子さんには、危険なものを手の届かない場所に置き、目を離さないようにしましょう。

家族みんなで防災意識を共有し、協力して安全な暮らしを作っていくことも大切です。例えば、緊急時の連絡先を家族全員で確認しておいたり、避難経路を確認したり、消火器の使い方を練習したりすることで、いざという時に落ち着いて行動できます。また、定期的に家の安全点検を行い、危険な箇所を改善していくことも重要です。

家庭内事故をゼロにすることは容易ではありませんが、一人ひとりが意識を高め、日頃から備えを怠らなければ、安全で安心な生活環境を築き上げることができるはずです。家族みんなが笑顔で暮らせるように、今日から家庭内事故防止に取り組んでいきましょう。

| 対象者 | 事故の要因 | 対策 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 身体機能の低下 | 手すりや段差解消、移動のサポート |

| 小さなお子さん | 好奇心、危険察知能力の未発達 | 危険なものを手の届かない場所に置く、目を離さない |

| 家族全員 | 不注意、設備の不備 |

|