家族介護、支える仕組み

介護を学びたい

先生、「家族介護支援事業」って、高齢者を介護している家族を支援する事業ですよね?具体的にどんなことをしてくれるんですか?

介護の研究家

そうだね。介護する家族が困らないように、色々な支援をしてくれるんだよ。例えば、介護の知識や技術を教えてくれたり、他の介護をしている人たちと交流できる場を提供してくれたりするんだ。

介護を学びたい

へえー。介護の知識や技術を教えてくれるのはわかるけど、他の介護者と交流するってどんなことをするんですか?

介護の研究家

例えば、地域の人たちが集まって、おしゃべりしたり、情報交換したりする「サロン」や「カフェ」を開催しているところもあるんだよ。介護の悩みを相談したり、気分転換になったりして、気持ちが楽になるんだ。

家族介護支援事業とは。

『家族介護支援事業』とは、お家で介護をされている家族の方々を対象に、市区町村が行う事業のことです。この事業は、介護についての専門的な知識や技術を学んだり、同じように介護をされている方々と情報交換や交流したり、意見を出し合ったりする場を提供することを目的としています。近年では、地域の方々が公民館や集会所、あるいは自宅の一部を開放して、地域サロンや喫茶のような集まりを運営している場合もあります。これは、要介護のお年寄りを家で介護している家族を支えるための事業で、市区町村が独自に行うものです。

事業の目的

家族介護支援事業は、自宅で高齢のご家族の世話をしている方を支えるための取り組みです。高齢のご家族の世話をすることは、体力面だけでなく、精神面でも大きな負担となり、世話をする方が疲れ切ってしまうことも少なくありません。

そこで、市区町村が中心となって、介護に関する専門的な知識や技術を教えることで、世話をする方の負担を軽くすることを目指しています。例えば、身体の動かし方や食事の介助方法、認知症の理解といった知識や技術を学ぶ機会を提供することで、より効果的な介護を可能にし、肉体的な負担を軽減します。また、介護にまつわる様々な制度やサービスの情報提供も行い、介護保険の活用などを通して金銭的な負担軽減も支援します。

世話をする方同士が交流し、情報交換や悩みを共有できる場を作ることも大切な目的です。同じような経験をしている人たちと話すことで、一人で抱え込んでいた悩みを打ち明け、気持ちが楽になる効果が期待できます。また、他の人の介護方法や工夫を学ぶことで、自分自身の介護にも役立てることができます。このような交流を通して、孤立を防ぎ、支え合う気持ちを育むことを目指します。

高齢のご家族の世話をしている方が、地域社会で孤立することなく、安心して介護を続けられるように支援体制を整えることが重要です。行政による相談窓口の設置や、訪問介護サービス、レスパイトケア(一時的な休息のためのサービス)などの支援体制を充実させることで、介護をする方の負担を軽減し、高齢の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会を実現できると考えられます。

介護は、家族だけで抱え込むものではなく、社会全体で支えるものです。家族介護支援事業を通して、地域全体で高齢者を支え、誰もが安心して暮らせる社会を目指します。

| 家族介護支援事業の目的 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 介護者の負担軽減 |

|

| 介護者同士の交流促進 |

|

| 地域社会による支援体制の構築 |

|

| 社会全体での介護支援 | 誰もが安心して暮らせる社会の実現 |

提供される支援

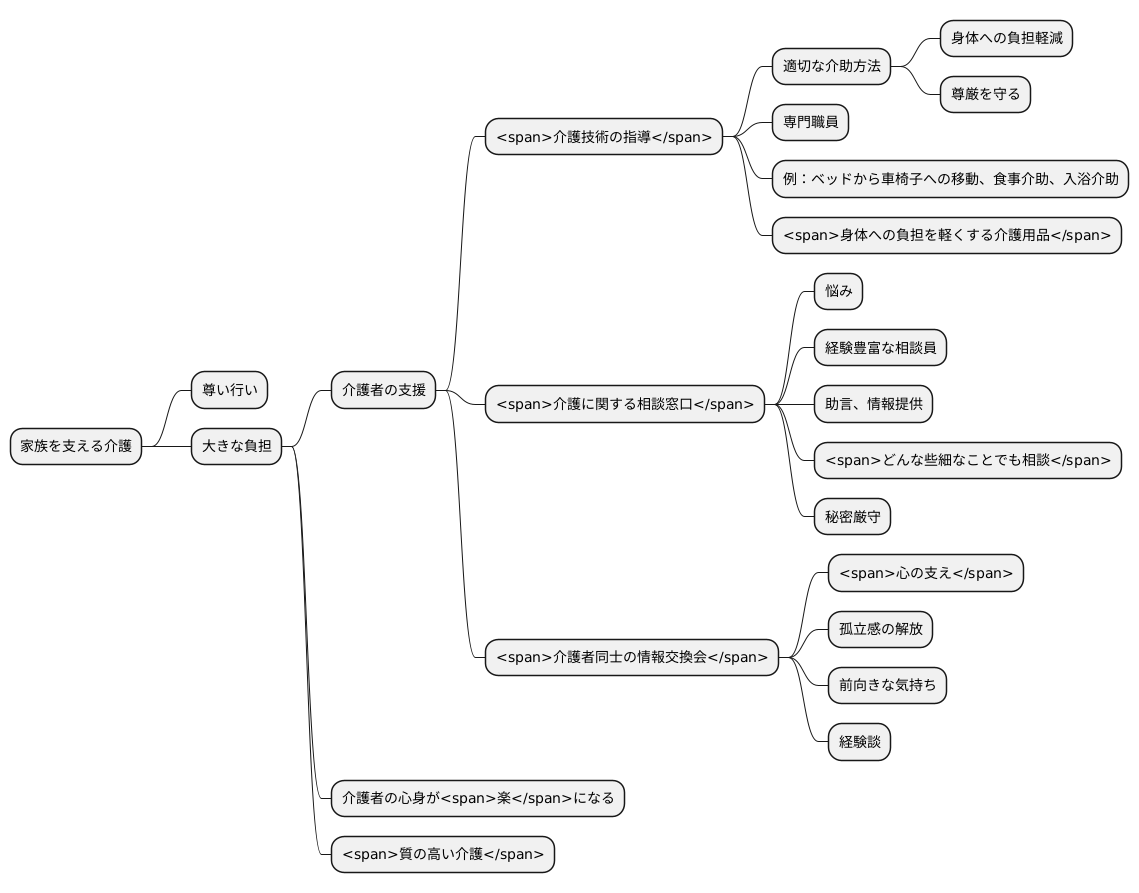

家族を支える介護は、深い愛情と責任感から生まれる尊い行いですが、同時に大きな負担を伴うものでもあります。肉体的にも精神的にも疲弊しやすい介護者の皆様を支えるために、様々な支援が用意されています。

まず、介護技術の指導についてご説明します。自宅での介護において、適切な介助方法はご家族の身体への負担を軽減するだけでなく、介護を受ける方の尊厳を守ることにも繋がります。専門の職員がご自宅に伺い、お一人お一人の状況に合わせた介助方法を丁寧に指導いたします。例えば、ベッドから車椅子への移動、食事の介助、入浴の介助など、日常生活における様々な場面での介助方法を実践的に学ぶことができます。また、身体への負担を軽くする介護用品の使い方についても、分かりやすく説明いたします。

次に、介護に関する相談窓口についてです。介護に関する悩みは多岐に渡り、抱え込んでいると心身ともに疲弊してしまいます。相談窓口では、経験豊富な相談員が、様々な悩みに寄り添いながら、適切な助言や情報提供を行います。介護保険の申請方法や、利用できるサービスに関する情報提供はもちろんのこと、介護に生じる様々な葛藤や不安、ご家族との関係など、どんな些細なことでも相談いただけます。秘密は厳守いたしますので、安心してお話しください。

最後に、介護者同士の情報交換会についてです。同じ悩みを抱える者同士が集まり、日々の苦労や喜びを分かち合うことで、心の支えを得ることができます。介護の大変さを理解し合える仲間と出会うことで、孤立感から解放され、前向きな気持ちを取り戻すきっかけとなるでしょう。また、他の介護者の経験談から、新たな介護方法や工夫を学ぶ機会にもなります。これらの支援を通じて、介護者の皆様が少しでも心身ともに楽になり、質の高い介護を続けられるよう、お手伝いさせていただきます。

地域活動の広がり

近年、地域を支える活動の場が広がりを見せています。これまで行政が中心となって進めてきた取り組みだけでなく、地域に住む人々自らが考え、行動する自主的な活動が盛んになっています。

特に注目すべきは、地域の人々が集まる場所づくりへの取り組みです。場所を提供するのも運営するのも、地域住民による自発的な行動から生まれています。例えば、使われていない公民館や集会所、あるいは個人の自宅の一部を開放し、地域の人々が気軽に集える交流の場として活用する事例が増えています。このような場所は、地域サロンや喫茶店のような形で運営され、誰でも気軽に立ち寄ることができます。

これらの地域サロンや喫茶店は、高齢者や介護を担う家族だけでなく、あらゆる世代の地域住民が集まる場となっています。温かいお茶を片手に会話を楽しんだり、共通の趣味を持つ仲間と活動したり、それぞれが思い思いの時間を過ごしています。このような交流を通して、地域の一体感が育まれ、人と人とのつながりが強まっていきます。特に、介護を担う家族は、日々の苦労や悩みを一人で抱え込みがちですが、地域サロンなどで周囲の人々と交流することで気持ちが軽くなり、孤立を防ぐ効果も期待できます。

こうした地域住民による草の根活動は、地域包括ケアシステムの構築にとって大変重要です。地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で、誰もが安心して生活を続けられるよう、医療、介護、福祉、生活支援などのサービスを包括的に提供する仕組みのことです。行政の力だけでは、きめ細やかな支援を提供することは難しいため、地域住民の協力が不可欠です。行政と地域住民が互いに支え合い、協力し合うことで、より充実した支援体制を築き、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現できるのです。

| 活動主体 | 活動内容 | 対象者 | 効果 | 関連システム |

|---|---|---|---|---|

| 地域住民 |

|

|

|

地域包括ケアシステム |

事業の効果と課題

家族介護者を支える取り組みは、介護を担う人たちの負担を軽くしたり、介護の質を高める上で、一定の効果が出ています。介護についての知識や技術を学ぶ機会の提供や、同じ境遇にある介護者同士が交流し、精神的な支え合いができる場を作るなど、様々な支援によって、介護者の不安や孤独感を和らげることに役立っています。

具体的には、介護技術の指導を通して、身体への負担が少ない介助方法を学ぶことができます。また、介護者同士の交流会では、日々の苦労や悩みを共有し、共感を得ることで精神的な安らぎにつながっています。さらに、専門家による相談体制を整えることで、介護に関する不安や疑問を解消し、適切な対応策を学ぶ機会も提供しています。これらの取り組みによって、介護者の心身の健康維持に貢献し、結果として介護の質の向上にも期待ができます。

しかし、現状では十分な支援体制が整っているとは言えません。多くの課題も残されています。例えば、事業の内容が十分に知られていないことや、地域によって支援内容にばらつきがあること、そして事業を継続するための費用をどう確保するかという問題も挙げられます。

より多くの介護者に支援を届けるためには、事業の内容を広く伝えるための広報活動を強化していく必要があります。また、それぞれの地域の実情に合った、きめ細かい支援体制を作っていくことも重要です。さらに、安定した事業運営のためには、継続的な財源の確保が欠かせません。これらの課題を一つずつ解決していくことで、より効果的な支援体制を作り、介護者の生活の質を高めることにつながっていくと考えられます。

| 取り組みの目的 | 具体的な取り組み | 効果 | 課題 | 今後の展望 |

|---|---|---|---|---|

| 介護者の負担軽減と介護の質向上 |

|

|

|

|

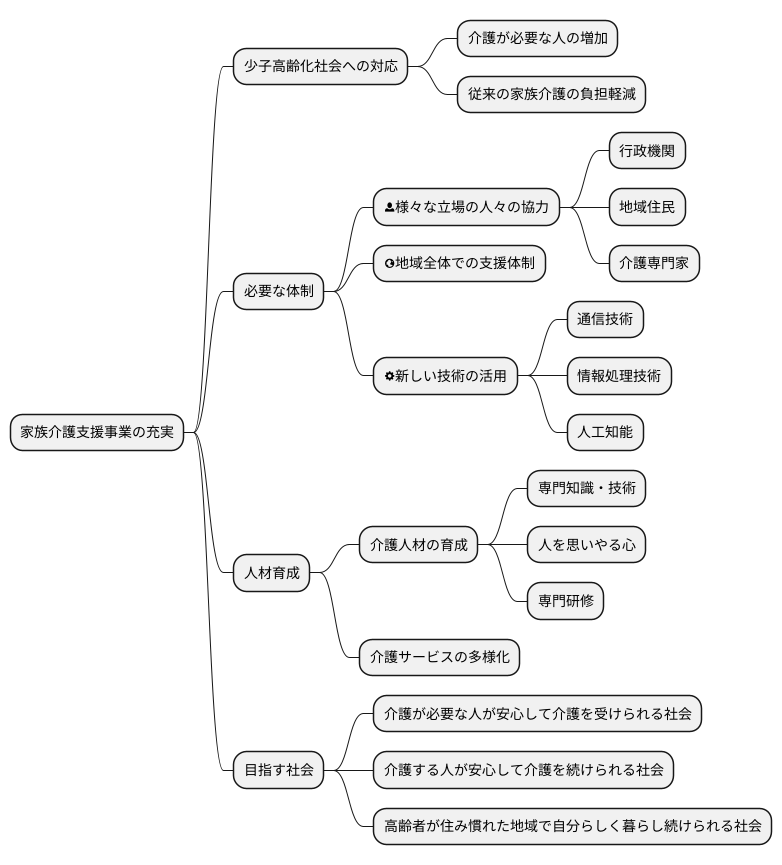

今後の展望

これからの時代、人が年を重ねるにつれて、介護が必要となる人はますます増えていくことが予想されます。これまで家族が担ってきた介護の役割を支える家族介護支援事業の重要性は、これまで以上に高まっていくでしょう。これからの少子高齢化社会において、家族介護支援事業をより良いものにするためには、様々な立場の人々が協力し合う体制が必要不可欠です。

まず、市町村や都道府県などの行政機関、そして地域に住む人々、そして介護の専門家など、様々な人々が手を取り合って、地域全体で介護を支える仕組みを作っていくことが重要です。それぞれの立場の人々が持つ知識や経験を共有し、互いに協力し合うことで、よりきめ細やかな支援を提供できるようになります。

また、通信や情報処理の技術を活用した離れた場所からの支援や、人工知能による介護支援の仕組みを取り入れるなど、新しい技術の活用も大いに期待されます。これらの技術を活用することで、介護の負担を軽減し、より質の高いサービス提供が可能となります。

さらに、介護の担い手となる人材の育成も欠かせません。介護の仕事は、専門的な知識や技術だけでなく、人を思いやる心も大切です。質の高い介護を提供するためには、専門的な研修などを充実させ、優秀な人材を育てていく必要があります。同時に、様々な種類の介護サービスを用意することも重要です。一人一人に合ったサービスを提供することで、誰もが安心して介護を受けられるようになります。

これらの取り組みを通して、介護が必要な人が安心して介護を受けられ、そして介護する人が安心して介護を続けられる社会を目指していく必要があります。高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、安心して暮らし続けられる社会を実現するためには、家族介護支援事業を充実させることが、これまで以上に求められています。