支援相談員:寄り添う専門職

介護を学びたい

先生、「支援相談員」って、介護老人保健施設で相談にのったりする人の事ですよね? 介護福祉士の資格があればなれるんですか?

介護の研究家

そうだね、介護老人保健施設で相談窓口業務を行う職員のことだよ。介護福祉士の資格は必ずしも必要ではないんだ。社会福祉士や精神保健福祉士などの資格が必要で、自治体によっては介護福祉士に加えて相談業務のスキルを持つ人を認めている場合もあるんだよ。

介護を学びたい

じゃあ、介護福祉士の資格だけじゃダメな場合もあるんですね。具体的にはどんな仕事をするんですか?

介護の研究家

そうだね。仕事内容は、入居者や家族の相談に乗ったり、入退所の調整をしたり、他の病院や施設との連携をしたり、クレーム対応なども行うなど、多岐にわたるんだよ。入居者100人に対して1人以上配置することが義務付けられている、大切な役割なんだ。

支援相談員とは。

老人保健施設で相談窓口などの仕事をする職員のことを『支援相談員』といいます。入居者100人につき1人以上配置することが義務付けられており、社会福祉士や社会福祉主事の資格、または精神保健福祉士の資格が必要です。地域によっては、介護の仕事や介護福祉士などの資格を持ち、相談業務の能力がある人を条件に採用している場合もあります。仕事内容は様々で、入居者やその家族の相談支援、入退所の調整、他の職種や事業所との連携、苦情への対応などがあります。

相談員の役割

介護老人保健施設には、利用者やその家族にとって頼りになる相談員がいます。相談員は施設を円滑に運営するために、なくてはならない存在です。相談員は窓口として、入居に関する心配事や日々の暮らしにおける困り事など、様々な相談に応じています。たとえば、施設での生活に慣れるまでの不安や、他の入居者との人間関係の悩み、金銭面に関する相談など、内容は多岐にわたります。相談員は、専門的な知識と経験に基づき、適切な助言や支援を行います。具体的な解決策を提示するだけでなく、相談者の気持ちに寄り添い、共感しながら話を聞くことも大切にしています。そうすることで、利用者の安心感を高め、より良い生活を送れるようサポートしています。

また、相談員は利用者一人ひとりの状態を丁寧に把握し、それぞれの必要性に応じたケアの計画作りにも携わっています。食事や入浴、排泄などの日常生活の援助が必要な程度や、持病や認知症の有無、これまでの生活歴や趣味、嗜好などを考慮し、個別に対応したケアプランを作成します。このケアプランは、医師や看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士など、様々な職種の専門家と協力して作成されます。相談員は、これらの専門家チームと連携を取りながら、利用者に最適なサービスが提供されるよう調整する役割も担っています。利用者や家族の希望を尊重しつつ、専門家の意見も取り入れ、関係者全員が納得できるケアプランを作成し、利用者の生活の質の向上を目指します。相談員は、利用者と家族、そして多職種の専門家チームをつなぐ架け橋として、重要な役割を果たしているのです。

| 役割 | 業務内容 |

|---|---|

| 相談窓口 | 入居に関する心配事、日々の暮らしの困り事など様々な相談への対応 |

| 助言・支援 | 専門的知識と経験に基づいた適切な助言や支援、相談者の気持ちに寄り添った共感 |

| ケアプラン作成 | 利用者の状態把握、必要性に応じたケア計画作成(食事、入浴、排泄、持病、認知症、生活歴、趣味、嗜好などを考慮) |

| 多職種連携 | 医師、看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士など専門家チームと連携し、最適なサービス提供を調整 |

| 架け橋 | 利用者、家族、多職種専門家チームをつなぐ役割 |

必要な資格とスキル

相談援助の仕事をする支援相談員には、福祉に関する深い知識と経験に基づいた、確かな資格が必要とされます。具体的には、社会福祉士、社会福祉主事任用資格、精神保健福祉士のいずれかの資格が求められます。これらの資格は、福祉の制度や法律、相談援助の技法など、専門的な知識と技術を習得していることを証明するものです。支援相談員は、入居者やその家族が抱える様々な問題や悩みに対し、専門的な立場から適切な助言や支援を提供する役割を担います。そのため、これらの資格は入居者や家族からの信頼を得るためにも大変重要です。

また、介護に関する資格や経験も高く評価されます。介護福祉士や実務者研修修了者など、介護に関する資格を持つことは、入居者の身体状況や生活背景を深く理解し、より適切な支援を提供する上で大きな強みとなります。入居者の日常生活における介助や健康管理、リハビリテーションの支援など、介護の現場で培われた知識や経験は、相談援助の質を高めることに繋がります。

さらに、支援相談員には、高いコミュニケーション能力も求められます。入居者やその家族の話を丁寧に傾聴し、真摯に寄り添う姿勢は、信頼関係を築く上で欠かせません。また、問題の本質を的確に見抜き、関係者と協力しながら解決策を探る問題解決能力も重要です。様々な状況に柔軟に対応し、入居者、家族、医師、ケアマネジャー、介護職員など、関係者と円滑な連携を図るためには、状況を把握し適切な言葉を選ぶ能力や、相手の立場に立って考える共感力が不可欠です。

| 必要なスキル・資格 | 理由 |

|---|---|

| 福祉に関する資格(社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士) | 福祉の制度や法律、相談援助の技法など、専門的な知識と技術を習得していることを証明し、入居者や家族からの信頼を得るため。 |

| 介護に関する資格・経験(介護福祉士、実務者研修修了者など) | 入居者の身体状況や生活背景を深く理解し、より適切な支援を提供するための強みとなるため。 |

| 高いコミュニケーション能力(傾聴力、共感力、問題解決能力) | 入居者や家族との信頼関係を築き、問題の本質を的確に見抜き、関係者と協力して解決策を探るため。円滑な連携を図るため。 |

配置基準と自治体の対応

介護老人保健施設は、家庭への復帰を目指す高齢の方々にとって大切な場所です。そこで、利用者一人ひとりの状況を把握し、適切な支援計画を作成するために、支援相談員の存在は欠かせません。国は、入居者100人に対して1人以上の支援相談員の配置を義務付けており、これは利用者の権利擁護と生活の質の向上を図るための重要な基準となっています。

支援相談員には、利用者やその家族からの相談を受け、心身の状況や生活の希望などを丁寧に聞き取り、ケアプランを作成する役割が求められます。そのため、介護業務に関する幅広い知識や、相談支援の専門的な技術が必要となります。

しかし、地方によっては、介護の担い手不足という現実があります。そこで、自治体の中には、介護業務の経験があり、相談業務を行う能力を持つ職員を、支援相談員として認める場合があります。これは、地域の実情に合わせた柔軟な対応と言えるでしょう。例えば、長年介護の現場で働き、利用者からの信頼も厚いベテラン職員が、正式な資格は持っていなくても、相談員としての役割を十分に果たせる場合もあると考えられます。

このような自治体の独自の判断は、必ずしも国の基準と矛盾するものではありません。より多くの施設で質の高い相談支援体制を構築し、利用者のニーズに応えるためには、地域の事情に合わせた柔軟な運用も必要です。国と自治体が連携し、地域の実情を踏まえながら、質の高い介護サービスを提供できる体制を整備していくことが重要です。

| 役割 | 国が定める基準 | 地方の現状と対応 | 国の基準との整合性 |

|---|---|---|---|

| 利用者や家族からの相談、心身の状況や生活の希望などを聞き取り、ケアプランを作成 | 入居者100人に対して1人以上の支援相談員の配置を義務付け | 介護の担い手不足。自治体によっては、介護業務の経験があり、相談業務を行う能力を持つ職員を支援相談員として認める場合も。 | 自治体の独自の判断は、必ずしも国の基準と矛盾するものではない。 |

| (補足) | 利用者の権利擁護と生活の質の向上を図るための重要な基準 | 地域の実情に合わせた柔軟な対応。長年介護の現場で働き、利用者からの信頼も厚いベテラン職員が、正式な資格は持っていなくても、相談員としての役割を十分に果たせる場合も。 | より多くの施設で質の高い相談支援体制を構築し、利用者のニーズに応えるためには、地域の事情に合わせた柔軟な運用も必要。国と自治体が連携し、地域の実情を踏まえながら、質の高い介護サービスを提供できる体制を整備していくことが重要。 |

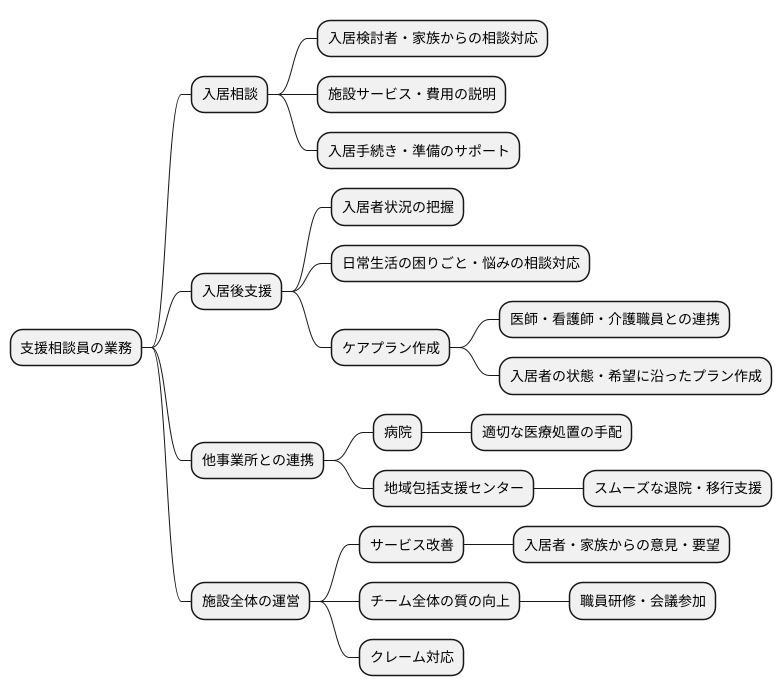

多岐にわたる仕事内容

支援相談員は、介護施設において入居者とその家族にとって頼りになる存在であり、多岐にわたる業務を担当します。まず、入居を検討されている方やその家族からの相談を受け、施設のサービス内容や費用について丁寧に説明を行います。入居が決定した後は、入居に際しての手続きや準備をサポートし、スムーズな入居を支援します。

入居後は、入居者一人ひとりの状況を把握し、日常生活における困りごとや悩みの相談に応じます。また、ケアプランの作成も重要な業務の一つです。医師や看護師、介護職員など、他の専門職と連携を取りながら、入居者の心身の状態や希望に沿ったケアプランを作成し、質の高い介護サービスの提供に努めます。

さらに、支援相談員は他事業所との連携も担います。病院や地域包括支援センターなど、様々な関係機関と緊密に連携を取りながら、入居者の生活を総合的に支援します。例えば、入居者の体調が急変した場合には、速やかに病院との連携を取り、適切な医療処置を受けられるように手配します。また、退院後の生活についても、関係機関と協力してスムーズな移行を支援します。

施設全体の運営にも携わり、より良い介護サービスの提供に向けて、様々な取り組みを行います。例えば、入居者や家族からの意見や要望を丁寧に聞き取り、サービス改善に繋げます。また、職員の研修や会議にも参加し、チーム全体の質の向上に努めます。時には、ご家族からの厳しい意見やクレームにも対応しなければならないこともあります。常に冷静な判断力と柔軟な対応力が求められる仕事です。

相談員の存在意義

進む高齢化社会において、介護老人保健施設で暮らす方々やそのご家族にとって、支援相談員はなくてはならない存在です。慣れない施設での暮らしは、不安や戸惑いを伴うことが少なくありません。食事や入浴、排泄といった日常生活の心配事から、他の入居者との人間関係、将来への漠然とした不安まで、様々な悩みが生じます。支援相談員は、そのような様々な悩みに寄り添い、丁寧に耳を傾け、問題解決のための手助けを行います。

入居者の方々にとって、相談員は安心して悩みを打ち明けられる相談相手です。相談員は、入居者一人ひとりの状況や気持ちを理解し、必要な情報を提供したり、関係機関との連絡調整を行ったりすることで、問題解決を支援します。例えば、金銭的な問題を抱えている方には、適切な制度の利用を案内したり、家庭での問題に悩んでいる方には、家族との面談の場を設けたりするなど、それぞれの状況に合わせたきめ細やかな支援を行います。

ご家族にとっても、相談員は心強い存在です。離れて暮らす家族を思う気持ちはあっても、施設での生活の様子や介護の内容を詳しく知ることは難しいものです。相談員は、ご家族からの問い合わせや相談に迅速に対応し、入居者の状況を丁寧に説明することで、ご家族の不安を和らげ、安心感を高めます。また、ご家族と施設職員との橋渡し役となり、円滑な連携を図ることで、より質の高いケアの提供を実現します。

施設職員にとっても、相談員は頼りになる相談相手です。入居者一人ひとりの状況を把握している相談員は、ケアチームの一員として、他の職員と情報を共有し、連携を取りながら、より良いケアの提供に努めます。相談員は、施設職員の相談にも応じ、業務上の悩みや課題解決のサポートを行うことで、職員の負担軽減やモチベーション向上にも貢献しています。

このように、支援相談員は、入居者、ご家族、そして施設職員をつなぐ重要な役割を担っています。高齢化がますます進む社会において、支援相談員の果たす役割は今後ますます重要になっていくでしょう。

| 対象者 | 支援相談員の役割 | 具体的な支援内容 |

|---|---|---|

| 入居者 | 安心して悩みを打ち明けられる相談相手、問題解決の支援 | 日常生活の心配事、人間関係、将来の不安などの相談対応、情報提供、関係機関との連絡調整、金銭問題の制度利用案内、家族面談設定など |

| 家族 | 心強い存在、不安の軽減と安心感の向上 | 施設での生活の様子や介護内容の説明、問い合わせや相談への迅速な対応、施設職員との橋渡し |

| 施設職員 | 頼りになる相談相手、ケアチームの一員、負担軽減とモチベーション向上 | 情報共有と連携、業務上の悩みや課題解決のサポート |

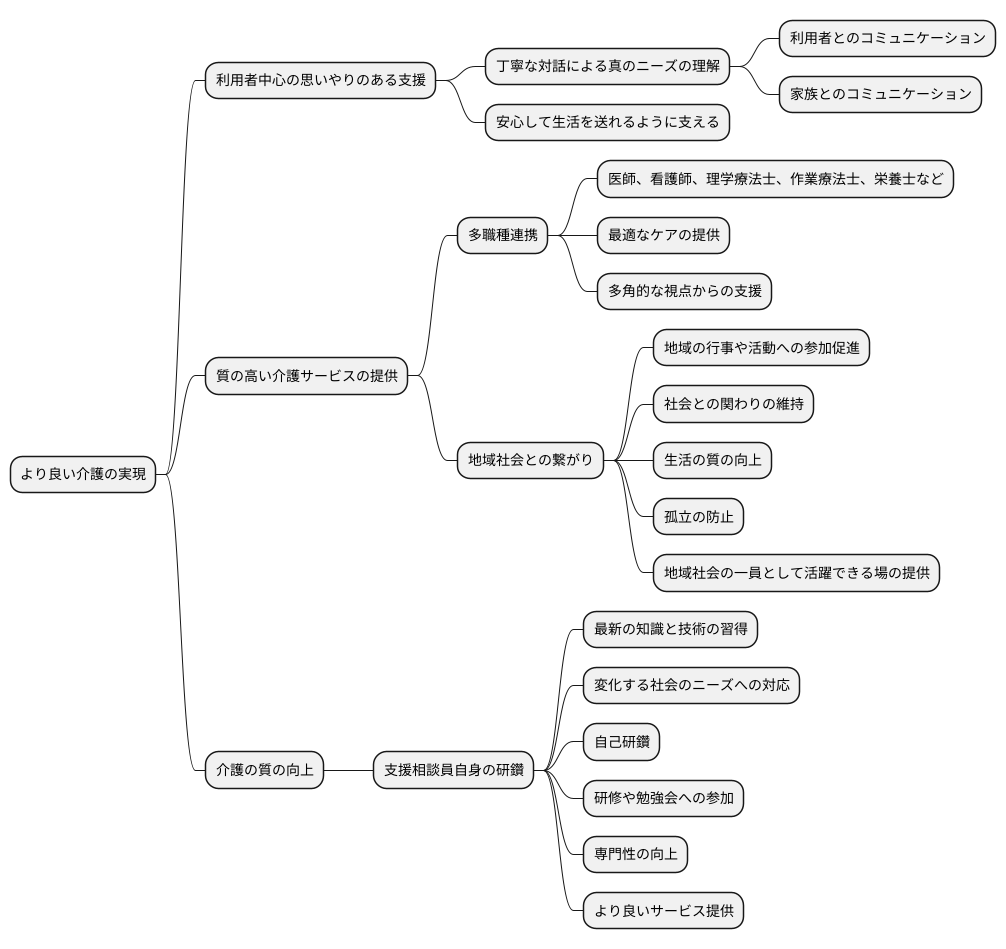

より良い介護を目指して

高齢化が進む中で、「より良い介護」の実現は、私たちにとって大きな課題であり、同時にやりがいのある使命です。その実現のためには、利用者の方々を中心とした思いやりのある支援が必要です。支援相談員は、利用者お一人お一人の人生、価値観、そして日々の暮らしを尊重し、その方らしい生活を支える案内役となるべきです。

利用者の方々の気持ちに寄り添うためには、丁寧な対話を通して、真のニーズを理解することが大切です。ご本人だけでなく、ご家族とのコミュニケーションも欠かせません。ご家族の思いやご心配も受け止め、共に考え、安心して生活を送れるよう支えることが重要です。

質の高い介護サービスを提供するためには、多職種連携が不可欠です。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、栄養士など、様々な専門職と協力し、利用者の方々に最適なケアを提供できるよう努めなければなりません。それぞれの専門知識を持ち寄り、情報を共有することで、多角的な視点から支援することができます。

また、地域社会との繋がりも重要です。地域の行事や活動への参加を促し、社会との関わりを維持することで、利用者の方々の生活の質を高めることに繋がります。地域住民との交流を通して、孤立を防ぎ、地域社会の一員として活躍できる場を設けることも、支援相談員の大切な役割です。

介護の質の向上には、支援相談員自身の研鑽も必要不可欠です。常に最新の知識や技術を学び、変化する社会のニーズに対応できるよう、自己研鑽に励まなければなりません。研修や勉強会に積極的に参加し、専門性を高める努力を続けることで、利用者の方々にとってより良いサービス提供へと繋がるのです。