介護療養型医療施設とは何か?

介護を学びたい

先生、「指定介護療養型医療施設」って、よく聞きますが、どんな施設ですか?

介護の研究家

いい質問だね。指定介護療養型医療施設は、医療と介護の両方が必要な高齢者の方が長期に療養生活を送るための施設だったんだよ。医療ケアだけでなく、日常生活の世話も受けることができたんだ。今は介護医療院に移行している施設が多いよ。

介護を学びたい

介護医療院とどう違うんですか?

介護の研究家

簡単に言うと、介護医療院は、指定介護療養型医療施設と比べて、より生活の質を高めるサービスに重点を置いているんだ。リハビリテーションを積極的に行ったり、住み慣れた地域とのつながりを重視したりしているんだよ。より暮らしやすい環境を目指している施設と考えていいよ。

指定介護療養型医療施設とは。

『指定介護療養型医療施設』という言葉について説明します。この施設は、介護と介助が必要な方を対象とした療養病棟のことです。平成29年度末で制度としては廃止され、それ以降は介護医療院へと移り変わりつつあります。

介護療養型医療施設の概要

介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とするお年寄りの方々を受け入れるための医療施設でした。医療と介護の両方のサービスを提供することで、利用者の日常生活を支え、できる限り自立した生活を送れるように支援することを目的としていました。

この施設は、病院のような急性期の治療を行う場ではなく、病状が安定し、継続的な医療管理が必要な方、あるいは在宅での療養が困難な方を対象としていました。例えば、寝たきりや認知症などで、常時の医療ケアや介護が必要な方が入所していました。

具体的には、医師による健康管理、看護師による医療処置、介護職員による食事、入浴、排泄などの日常生活の介助といった幅広いサービスを提供していました。

介護療養型医療施設の特徴の一つは、医療保険と介護保険の両方が適用される点でした。医療と介護の両方のサービスを提供するため、費用負担も両方の保険から支払われていました。しかし、この制度は医療と介護の役割分担が曖昧で、費用負担も複雑であるという問題を抱えていました。

こうした背景から、医療と介護の役割を明確化し、より適切なサービス提供体制を構築するために、2017年度末をもって介護療養型医療施設は廃止されました。そして、医療が必要な方は医療保険適用の病院や診療所へ、介護が必要な方は介護保険適用の介護老人保健施設や介護医療院などへ移行することになりました。この改革により、利用者の状態に合わせたより適切な医療・介護サービスの提供が可能となり、費用負担の透明化も図られました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 長期療養が必要な高齢者 病状が安定し継続的な医療管理が必要な方 在宅療養が困難な方(寝たきり、認知症など) |

| サービス内容 | 医師による健康管理 看護師による医療処置 介護職員による日常生活介助(食事、入浴、排泄など) |

| 保険適用 | 医療保険と介護保険の両方適用(廃止前は費用負担が複雑) |

| 廃止時期 | 2017年度末 |

| 廃止理由 | 医療と介護の役割分担の曖昧さ 費用負担の複雑さ |

| 移行先 | 医療保険適用の病院や診療所(医療が必要な方) 介護保険適用の介護老人保健施設や介護医療院など(介護が必要な方) |

| 廃止によるメリット | 利用者の状態に合わせた適切な医療・介護サービスの提供 費用負担の透明化 |

介護療養型医療施設の役割

介護療養型医療施設は、病状が安定し、入院して治療を受ける必要はないものの、自宅での暮らしが難しいお年寄りの方々にとって、大切な役割を担っていました。医療ケアが必要な状態ではなくなったものの、日常生活を送る上で介助が必要な方を受け入れていました。具体的には、脳卒中後の後遺症がある方や、認知症などで在宅生活が困難な方などが利用対象となっていました。

提供されるサービスは多岐に渡っていました。まず、看護師による健康状態の確認や服薬管理などの医療的な世話が行われていました。体調に変化があった場合には、速やかに医師の診察を受けられる体制が整えられていました。そして、食事の提供も重要なサービスの一つでした。利用者の身体状況に合わせた食事が提供され、食事介助が必要な方にも丁寧にサポートが行われていました。また、入浴や排泄の介助、更衣の介助など、日常生活における様々な場面での支援も行われていました。これらの介助を通して、利用者の尊厳を守りながら、快適な生活を送れるよう配慮されていました。

身体機能の維持・向上を目指すリハビリテーションにも力を入れていました。理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが、利用者の状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成し、実施していました。

このように、介護療養型医療施設は、医療と介護の両面から利用者を支えることで、その人らしい生活の継続を支援することを目指していました。住み慣れた地域や家庭を離れざるを得ないお年寄りを受け入れ、安心して生活できる場を提供していました。医療と介護の連携によって、利用者の生活の質を高め、可能な限り自立した生活を送れるように支援していました。

| サービス | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 医療ケア | 看護師による健康状態の確認、服薬管理、医師の診察体制 | 利用者の健康維持・管理 |

| 食事提供 | 利用者の身体状況に合わせた食事提供、食事介助 | 利用者の栄養管理、食事のサポート |

| 日常生活介助 | 入浴、排泄、更衣の介助 | 利用者の尊厳を守り、快適な生活を支援 |

| リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションプログラム | 身体機能の維持・向上 |

| 生活支援全般 | 医療と介護の連携 | その人らしい生活の継続、生活の質向上、自立支援 |

介護療養型医療施設の廃止と介護医療院への移行

かつて「介護療養型医療施設」という種類の施設がありましたが、これは平成29年度末で廃止となりました。この廃止は、医療と介護それぞれの役割をより明確にし、サービス全体をより良くしていくために行われました。

この介護療養型医療施設に代わり、新しく「介護医療院」という施設の種類が作られました。介護医療院は介護保険の対象となる施設であり、医療的なお世話を継続的に必要とするお年寄りの方々を受け入れています。

介護療養型医療施設から介護医療院への移行はまだ続いています。多くの施設では、介護医療院として認められるための設備の改修や職員の配置換えなど、様々な準備を進めています。具体的には、施設のバリアフリー化を進めたり、医療機器の更新を行ったり、看護職員や介護職員の増員や研修を行ったりと、多岐にわたる対応が必要です。

この移行によって、医療と介護の連携がよりスムーズになり、お年寄りの方々にとってより質の高いサービスが提供されることが期待されています。例えば、これまで以上にきめ細やかな医療的なお世話を提供できるようになったり、生活の場としての快適さも向上したりすることが考えられます。

移行期間中は何かとご不便をおかけすることもあるかと存じますが、お年寄りの方々が安心して暮らせるよう、関係者一同、尽力してまいります。介護医療院への移行に関する詳しい内容や、お住まいの地域にある介護医療院の情報については、各市町村の窓口やインターネットなどでご確認いただけます。

| 旧施設 | 新施設 | 目的 | 主な変更点 | 期待される効果 |

|---|---|---|---|---|

| 介護療養型医療施設 | 介護医療院 | 医療と介護の役割分担の明確化、サービス全体の向上 |

|

|

介護医療院の特徴

介護医療院は、長期にわたる療養が必要な方が、安心して生活を送れる場として設けられています。医療と介護の両方のサービスを受けられる点が大きな特徴です。費用面では介護保険施設であるため、利用者の負担は介護保険の自己負担割合に基づいて計算されます。そのため、医療行為が必要な場合でも、費用は介護保険から支払われます。病院のような高額な医療費の心配なく、必要な医療サービスを受けることができます。

医療サービスとしては、日常的な健康管理や服薬管理、医師による診察などがあります。容体が急変した場合にも、迅速な対応が可能です。また、リハビリテーションにも力を入れており、身体機能の維持・向上を目指したプログラムを提供しています。日常生活動作の訓練や、理学療法士などによる専門的なリハビリテーションを受けることができます。

介護医療院は、人生の最終段階を迎える方への看取りケアにも対応しています。住み慣れた環境の中で、穏やかに最期を迎えることができるよう、医療スタッフと介護スタッフが連携して、身体的・精神的なケアを提供します。

さらに、在宅復帰を目指す方に対しては、退院後の生活を見据えた支援も行っています。自宅での生活をスムーズに送れるよう、家屋改修の相談や、介護サービス事業者との連携など、多岐にわたる支援を提供しています。

このように、介護医療院は医療と介護の両面から利用者を支え、生活の質の向上と、安心して暮らせる環境の提供を目指しています。長期の療養が必要な方にとって、心強い存在と言えるでしょう。

| サービス | 内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 医療サービス | 日常的な健康管理、服薬管理、医師による診察、急変時の対応 | 長期療養が必要な方 |

| リハビリテーション | 身体機能の維持・向上を目指すプログラム、日常生活動作の訓練、専門家によるリハビリ | 長期療養が必要な方 |

| 看取りケア | 身体的・精神的なケア | 人生の最終段階の方 |

| 在宅復帰支援 | 家屋改修の相談、介護サービス事業者との連携 | 在宅復帰を目指す方 |

今後の展望

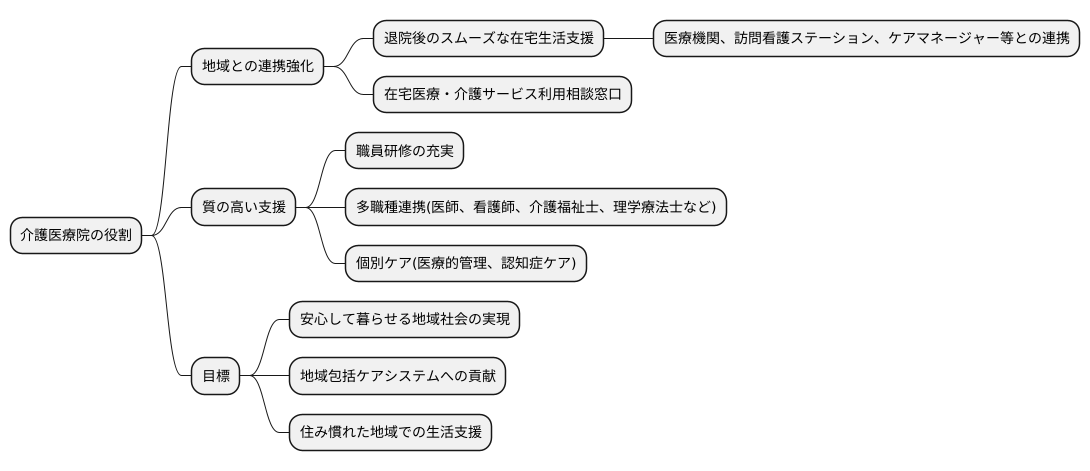

高齢化が進むにつれて、医療の手助けが必要な期間が長いお年寄りの方が増えることが予想されます。介護医療院は、そのようなお年寄りの方にとって、なくてはならない大切な場所となるでしょう。今後、介護医療院は、地域とのつながりをより一層強め、自宅での医療や介護との切れ目のない支援のしくみを作っていく必要があります。

たとえば、退院後スムーズに在宅生活に戻れるよう、医療機関や訪問看護ステーション、ケアマネージャー等との綿密な情報共有や連携が重要になります。また、自宅での生活を続けたいというお年寄りの希望に応えるために、在宅医療・介護サービス利用時の相談窓口としての役割も期待されています。

さらに、利用するお一人お一人の状態に合わせた質の高い支援を行うためには、そこで働く人たちの研修を充実させることや、医師や看護師、介護福祉士、理学療法士など、様々な専門職が協力し合う体制を作っていくことも重要です。医療的な管理が必要な方だけでなく、認知症の方へのケアの充実も欠かせません。

これらの課題に取り組むことによって、介護医療院は、お年寄りの方が安心して暮らせる地域社会を作ることに貢献していくと考えられます。地域包括ケアシステムの一員として、住み慣れた地域で安心して最期まで過ごせるよう、医療・介護の両面から支えていくことが、今後の介護医療院には求められています。

まとめ

高齢化が進む中で、医療と介護の両方を必要とする高齢者の方々が増えています。以前は介護療養型医療施設がその役割を担っていましたが、2017年度末に廃止となり、新たな制度として介護医療院が誕生しました。この制度変更は、高齢者の皆様がより適切なサービスを受けられるようにするための大きな転換点と言えるでしょう。

介護療養型医療施設は医療保険制度に基づいて運営されていましたが、介護医療院は介護保険制度のもとで運営されています。この変更により、サービス内容や利用者の費用負担などがより明確になりました。介護医療院は、長期的な医療的ケアが必要な高齢者の方々に、医療と介護の両面から継続的な支援を提供することを目的としています。

具体的には、医師による医学的管理の下、看護師や介護職員が連携して、日常生活の支援や医療処置を行います。食事や入浴、排泄などの介助はもちろんのこと、褥瘡(床ずれ)の予防や処置、服薬管理、リハビリテーションなども提供されます。

介護医療院への移行は、医療と介護の連携を強化し、高齢者の方々の生活の質を高めることを目指しています。高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域包括ケアシステムの構築が重要です。介護医療院は、このシステムの中で重要な役割を担っており、今後ますますその存在意義が高まっていくと考えられます。

地域社会全体で、高齢者の方々を支える仕組みづくりを進めていくことが、高齢化社会における大きな課題です。行政、医療機関、介護施設、そして地域住民が一体となって、高齢者が安心して暮らせる地域社会を実現していく必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | 高齢化の進展、医療と介護の両方を必要とする高齢者の増加 |

| 制度変更 | 介護療養型医療施設(医療保険)→ 介護医療院(介護保険) |

| 目的 | 長期的な医療的ケアが必要な高齢者に、医療と介護の両面から継続的な支援を提供 |

| サービス内容 | 医師の医学的管理下、看護師・介護職員が連携し、日常生活支援、医療処置(食事、入浴、排泄介助、褥瘡予防・処置、服薬管理、リハビリテーションなど)を提供 |

| 意義/効果 | 医療と介護の連携強化、高齢者の生活の質向上、地域包括ケアシステムの構築に貢献 |

| 今後の課題 | 地域社会全体で高齢者を支える仕組みづくり(行政、医療機関、介護施設、地域住民の連携) |