高齢者の孤独と支援

介護を学びたい

先生、「鰥寡」という言葉は、介護や介助の場面で時々見かけるのですが、どういう意味でしょうか?

介護の研究家

良い質問だね。「鰥寡」は、配偶者や子ども、親といった身寄りがなく、頼る人がいない高齢者を指す言葉だよ。今では一人暮らしの高齢者という意味で使われることも多いね。

介護を学びたい

なるほど。身寄りがない高齢者という意味なのですね。つまり、「鰥寡」の高齢者の方は、介護や介助が必要な場合が多いという理解で良いでしょうか?

介護の研究家

そうだね。身寄りがなく、一人暮らしの高齢者の方は、日常生活で困ったときに頼れる人がいないため、介護や介助が必要となるケースが多いと言えるだろうね。ただし、「鰥寡」の高齢者=要介護者、と決めつけるのではなく、個々の状況をきちんと把握することが大切だよ。

鰥寡とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「鰥寡」という言葉があります。この言葉は、もともと、親族がおらず、あるいは夫や妻、子供、両親に先立たれて、頼れる人がいない高齢者の方々などを指す言葉です。一人暮らしの年老いた方、または身寄りのない年老いた方などとも言います。

高齢者の現状

近ごろ、年を重ねた方の割合が増えるとともに、一人で暮らす年配の方、いわゆる「一人身」と呼ばれる方の数がとても増えています。連れ合いや子供、親に先立たれたり、あるいはもともと頼れる人がいなかったりと、様々な事情を持つ年配の方々が、誰にも頼れない寂しい暮らしを送っています。家族がそれぞれ小さな世帯で暮らすことや、周りの人との繋がりが薄れることも重なって、年配の方を取り巻く環境は厳しくなっており、社会全体で支える必要性はますます高まっていると言えるでしょう。

こういった年配の方々は、日々の暮らしの中で様々な困りごとに直面しています。例えば、家のことや買い物、病院へ行くといった基本的な生活のことが難しくなるだけでなく、心の不安や寂しさに悩まされることも少なくありません。誰にも相談できず、悩みを抱え込んだまま孤立してしまう年配の方も少なくないのです。

食事の準備一つとっても、買い物に行くこと、材料を切ったり火を使ったりすること、そして食べ終わった後の片付けなど、多くの手順があり、体や心に負担がかかります。また、健康を保つためには栄養のバランスが良い食事が大切ですが、一人で暮らしているとどうしても偏った食事になりがちです。このような食生活の乱れは、健康状態の悪化につながる可能性があります。

さらに、病院へ行くことも大きな負担となります。通院の付き添いをしてくれる人がいないため、予約を取ることや移動手段の確保、診察の付き添いなど、全てを一人でこなさなければなりません。体調が悪い時などは、病院へ行くこと自体が困難になる場合もあります。

こうした状況は、年配の方の健康状態に悪い影響を与える可能性があり、すぐにでも対策が必要です。周りの人が温かく見守り、困っている時には手を差し伸べることが大切です。また、行政や地域社会による支援体制の充実も欠かせません。年配の方が安心して暮らせる社会を作るためには、私たち一人ひとりができることを考え、行動していく必要があるでしょう。

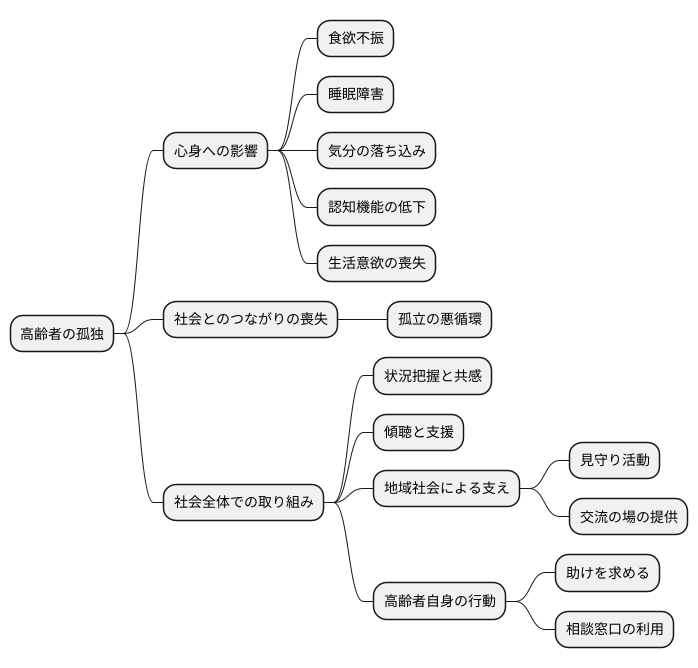

孤独という問題

高齢者の孤独は、寂しい気持ちを抱える以上の深刻な問題です。まるで静かに広がる影のように、心と体の健康を蝕んでいく可能性があります。孤独を感じ続けることで、食事が喉を通らなくなったり、夜眠れなくなったりするなど、日々の暮らしに様々な支障をきたすことがあります。また、気持ちの落ち込みが続く状態に陥ったり、物事を記憶したり判断する力が弱まったりする心配も出てきます。さらに、生活していく意欲さえ失ってしまうこともあり、深刻な事態になりかねません。

社会とのつながりが薄れていく中で、孤独感はより一層深まり、抜け出せない悪循環に陥ってしまう危険性も高まります。まるで深い穴に落ちていくように、孤立は高齢者を孤独の闇へと引きずり込んでしまうのです。高齢者の孤独は、もはや個人だけの問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。迅速かつ効果的な対策を講じなければ、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。

何よりもまず、高齢者がどのような状況に置かれているのかをきちんと理解し、その気持ちに寄り添うことが大切です。一人暮らしの高齢者が、日々の生活の中でどのような不安や悩みを抱えているのか、耳を傾け、心を配る必要があります。温かい言葉をかけて、必要な手助けをすることで、孤独という重荷を少しでも軽くしてあげられるはずです。地域社会全体で支え合う仕組みを作り、高齢者が安心して暮らせる環境を整えることが、孤独という問題を解決するための第一歩となるでしょう。見守り活動や交流の場を増やすなど、高齢者が社会とのつながりを感じられる取り組みが求められています。そして、孤独を感じている高齢者自身も、ためらわずに助けを求めることが大切です。周囲の人々や相談窓口に悩みを打ち明けることで、孤独から抜け出す糸口を見つけることができるはずです。

家族ができる支援

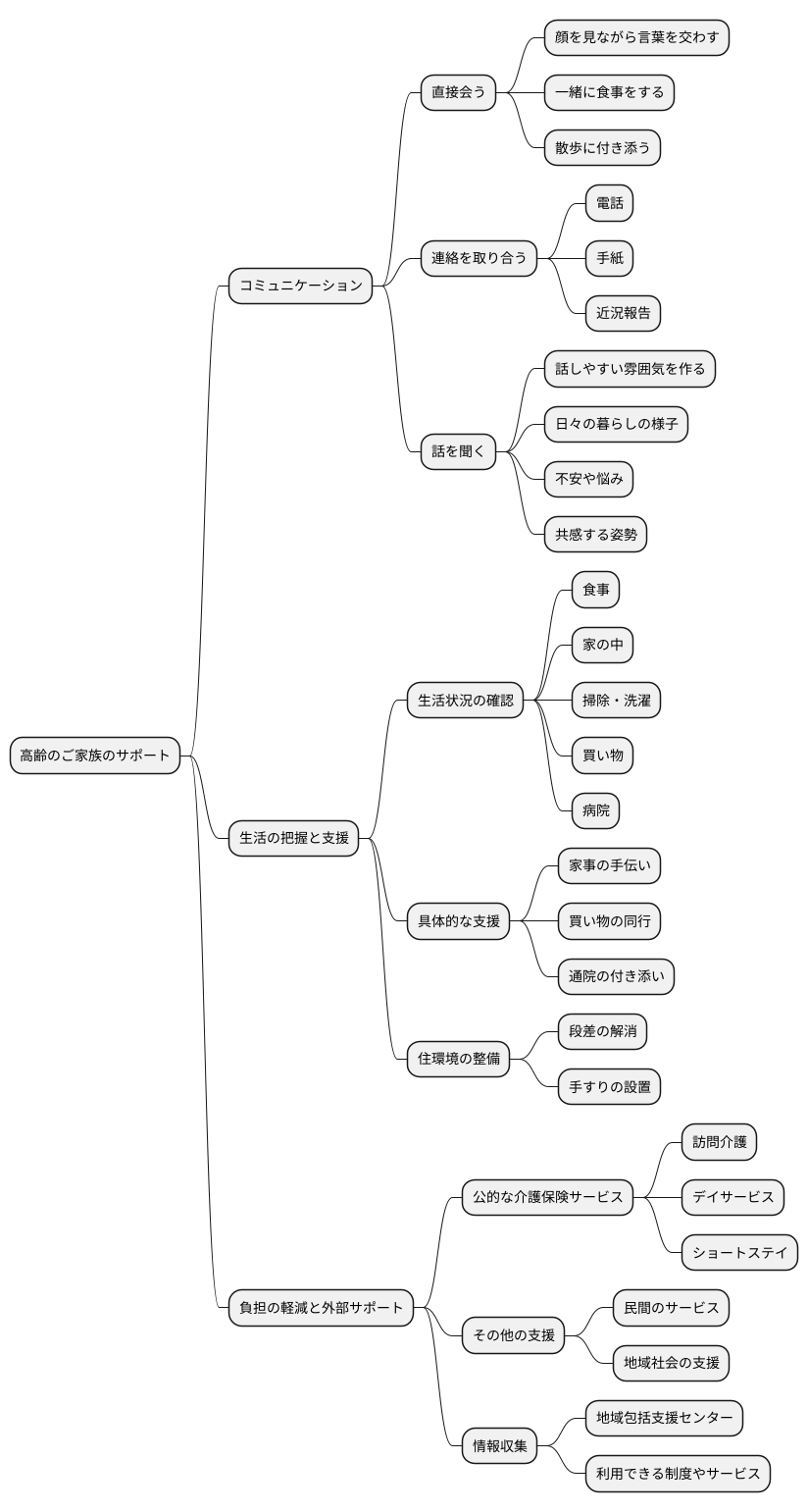

高齢のご家族がいる場合、日頃から心を通わせる機会を持つことが大切です。近くに住んでいれば、顔を見ながら言葉を交わす時間を持つ、一緒に食事をする、散歩に付き添うなど、直接会うことで変化に早く気付くことができます。少し離れた場所に住んでいる場合でも、電話や手紙、近況を伝える手紙などでこまめに連絡を取り合うことで、変化を感じ取ることができます。特に、高齢のご家族の話にじっくりと耳を傾けることは大切です。話しやすい雰囲気を作って、日々の暮らしの様子や、心の中にある不安や悩みを打ち明けてもらえるようにしましょう。言葉の裏に隠された真意を汲み取り、共感する姿勢を示すことで、ご家族は安心感を得ることができます。

高齢のご家族がどのような生活を送っているのかを把握することも大切です。食事はきちんと摂れているか、家の中は整理整頓されているか、掃除や洗濯は問題なくできているか、買い物に行けているか、病院には定期的に通えているかなど、生活の様々な側面に気を配りましょう。必要に応じて、家事の手伝い、買い物の同行、通院の付き添いなど、具体的な支援を行いましょう。また、ご家族が住み慣れた家で安心して暮らし続けられるように、家の中の段差を解消する、手すりを設置するなどの住環境の整備も検討しましょう。

ご家族だけで全ての負担を背負い込む必要はありません。介護や介助は、肉体的にも精神的にも負担が大きいため、無理を続けると、ご家族自身の健康を損なう可能性があります。行政が提供する訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの公的な介護保険サービスの利用を検討しましょう。また、民間のサービスや地域社会の支援を活用することも有効です。地域包括支援センターなどに相談し、利用できる制度やサービスの情報収集を行いましょう。ご家族だからできること、ご家族だからこそできる温かい支えを考えながら、高齢のご家族が安心して暮らせるように、様々な支援を検討していきましょう。

地域社会の役割

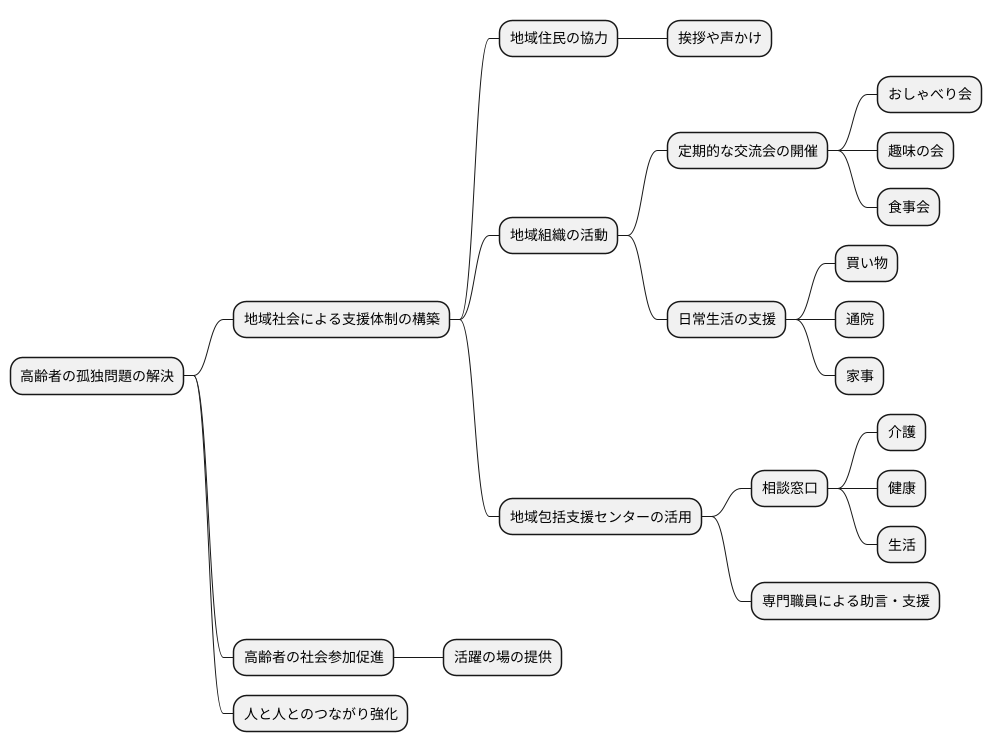

高齢化が進む現代社会において、高齢者の孤独は深刻な問題となっています。この問題を解決するためには、地域社会全体で高齢者を支える仕組みを作ることが欠かせません。地域に住む人々が互いに協力し合い、高齢者が安心して暮らせる温かい地域社会を築き上げる必要があります。

具体的には、自治会やボランティア団体といった地域組織が中心となり、高齢者同士が交流できる場を提供することが大切です。例えば、定期的なおしゃべり会や趣味の会、一緒に食事を楽しむ会などを開催することで、高齢者は社会とのつながりを維持し、孤独感を和らげることができます。また、一人暮らしの高齢者にとって、買い物や通院の付き添い、家事の手伝いといった日常的な支援も大変重要です。これらの活動を通して、高齢者は地域社会の一員として認められ、誰かに必要とされていると感じることができるでしょう。

さらに、地域包括支援センターは、高齢者やその家族が抱える様々な悩みに対応するための相談窓口です。介護に関することだけでなく、健康や生活に関する相談にも応じてくれます。専門職員による適切な助言や支援を受けることで、問題の早期解決につながり、高齢者の生活の質を高めることができます。気軽に相談できる窓口の存在は、高齢者にとって大きな安心感につながるはずです。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするためには、地域住民一人ひとりの意識と行動が重要です。挨拶を交わしたり、困っている様子の高齢者に声をかけるなど、小さなことから始めてみましょう。高齢者が地域社会で活躍できる場を増やし、人と人とのつながりを大切にすることで、孤独という大きな問題を解決できるはずです。

行政による支援

お役所は、年を重ねた方の暮らしを支えるために、いろいろな制度やサービスを用意しています。中でも代表的な介護保険制度は、介護が必要な方に自宅での介護サービスや施設への入所といった支援を提供し、暮らしの質の維持向上を目指しています。また、生活に困窮する方を対象とした生活保護制度では、生活費や医療費などの援助を行い、最低限度の生活の保障を図っています。

これらの制度に加えて、お役所は地域に根差した相談窓口も設けています。地域包括支援センターでは、保健師や社会福祉士といった専門職員が、高齢者の様々な相談に応じ、適切な助言や支援を行います。また、高齢者相談窓口では、介護や医療、福祉、生活全般に関する相談を受け付け、必要な情報提供や関係機関との連携を行います。これらの窓口は、高齢者が地域で安心して暮らせるよう、様々な機関と連携を取りながら包括的な支援を提供しています。

高齢化が進むにつれて、お役所の役割はますます大切になっています。高齢者一人ひとりの状況に合わせた細やかな支援を行い、誰もが安心して暮らせる地域社会を作っていくことが重要です。そのためには、制度やサービスの充実だけでなく、地域住民の理解と協力も必要不可欠です。高齢者だけでなく、地域全体で支え合う仕組みを作ることで、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会を目指していく必要があるでしょう。

| 制度・サービス | 対象者 | 支援内容 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 介護保険制度 | 介護が必要な方 | 自宅での介護サービス、施設入所 | 暮らしの質の維持向上 |

| 生活保護制度 | 生活に困窮する方 | 生活費、医療費などの援助 | 最低限度の生活の保障 |

| 地域包括支援センター | 高齢者 | 様々な相談への助言・支援 | 地域で安心して暮らせるように |

| 高齢者相談窓口 | 高齢者 | 介護・医療・福祉・生活全般の相談、情報提供、関係機関との連携 | 地域で安心して暮らせるように |